- •2. События. Сумма событий, произведение, разность

- •Сумма событий, произведение, разность

- •3. Условная вероятность.

- •4. Формула полной вероятности, формула Байеса. Формула полной вероятности

- •Формула Байеса

- •5. Схема испытаний Бернулли.

- •6. Теорема Пуассона.

- •7. Локальная теорема Лапласа.

- •8. Интегральная теорема Лапласа. Отклонение относительной частоты от постоянной вероятности. Интегральная теорема Лапласа

- •Отклонение относительной частоты от постоянной вероятности

- •9. Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины (ряд распределения, многоугольник распределения).

- •Дискретные случайные величины

- •Закон распределения дискретной случайной величины (ряд распределения, многоугольник распределения)

- •10. Функция распределения вероятностей и ее свойства. Функция распределения вероятностей

- •Свойства функции

- •11. Плотность распределения вероятностей и ее свойства.

- •12. Математическое ожидание и его свойства. Математическое ожидание

- •Свойства математического ожидания

- •13. Дисперсия и ее свойства. Среднеквадратическое отклонение. Дисперсия

- •Свойства дисперсии

- •Среднеквадратическое отклонение

- •Пример дисперсии

- •14. Мода. Медиана, начальные и центральные моменты. Мода

- •Медиана

- •Начальные и центральные моменты

- •15. Биномиальное распределение.

- •16. Распределение Пуассона.

- •17. Геометрическое распределение.

- •18. Непрерывные случайные величины. Плотность распределения. Функция распределения.

- •19. Числовые характеристики непрерывной случайной величины. Математическое ожидание

- •Дисперсия

- •20. Коэффициент асимметрии. Эксцесс.

- •25. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева.

- •26. Усиленный закон больших чисел, теорема Бернулли. Теорема Пуассона.

- •27. Центральная предельная теорема.

- •28. Многомерные случайные величины. Функция распределения и плотность распределения.

- •33. Задачи математической статистики.

- •34. Выборка. Типы выбора. Виды выбора. Свойства выбора.

- •35. Вариационный ряд и его свойства. Гистограмма

- •36. Эмпирическая функция распределения.

- •37. Выборочные числовые характеристики: выборочная средняя, выборочная дисперсия, исправленная выборочная дисперсия.

- •38. Точечное оценивание неизвестного параметра. Свойства оценок: состоятельность, несмещенность, эффективность.

- •39. Интервальные оценки. Доверительный интервал. Доверительный интервал для оценки математического ожидания нормально распределенной случайной величины.

- •40. Метод моментов.

- •41. Метод максимального правдоподобия.

- •42. Метод наименьших квадратов.

- •43. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода.

- •44. Критерий согласия Пирсона 𝜒2.

- •45. Критерий Стьюдента.

- •Сравнение выборочного среднего с заданным значением

- •Сравнение двух выборочных средних при известных дисперсиях

- •Сравнение двух выборочных средних при неизвестных равных дисперсиях

- •Сравнение двух выборочных средних при неизвестных неравных дисперсиях

- •Сравнение двух выборочных средних в связанных выборках

- •Сравнение разности средних с заданным значением

- •46. Точный критерий Фишера.

- •47. Непараметрический критерий Вилкоксона.

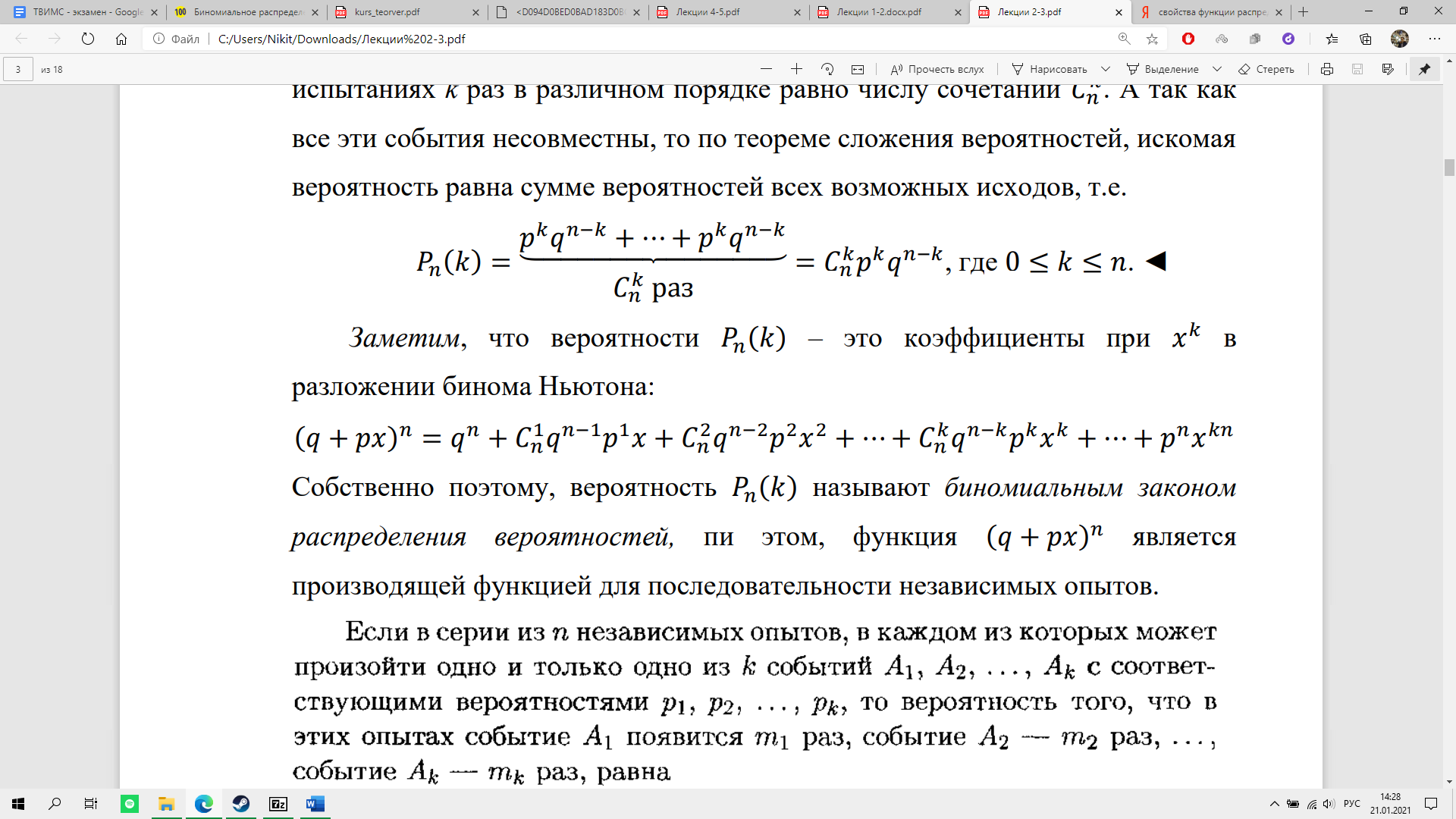

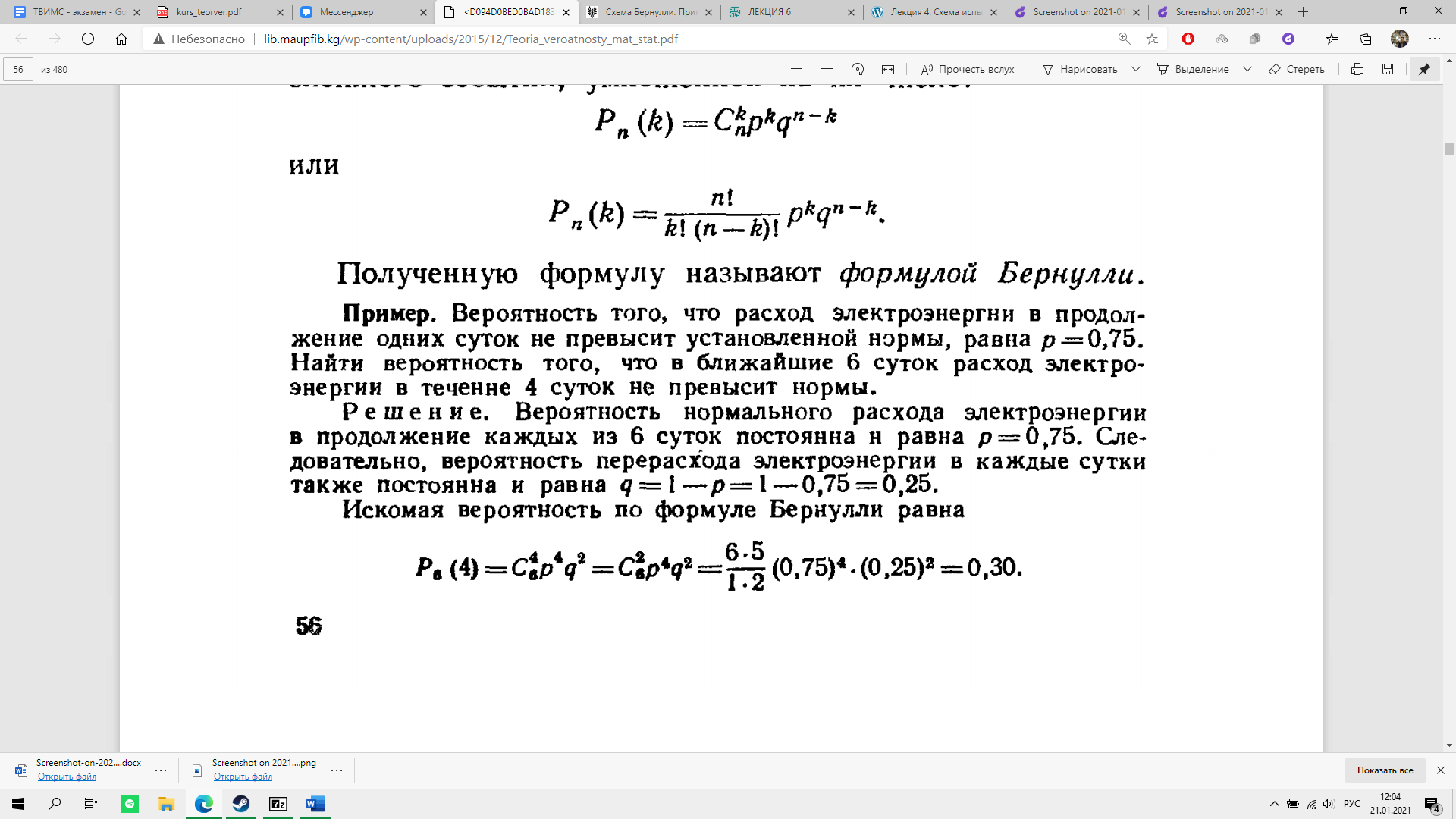

5. Схема испытаний Бернулли.

Если производится несколько испытаний, причем вероятность события А в каждом испытании не зависит от исходов других испытаний, то такие испытания называют независимыми относительно события А. В разных независимых испытаниях событие А может иметь либо различные вероятности, либо одну и ту же вероятность.

Ниже воспользуемся понятием сложного события, понимая под ним совмещение нескольких отдельных событий, которые называют простыми.

Пусть производится n независимых испытаний, в каждом из которых событие А может появиться либо не появиться. Условимся считать, что вероятность события A в каждом испытании одна и та же, а именно равна р. Следовательно, вероятность ненаступления события А в каждом испытании также постоянна и равна q =1 - р.

Схема Бернулли — это когда производится n однотипных независимых опытов, в каждом из которых может появиться интересующее нас событие A, причем известна вероятность этого события P(A) = p. Требуется определить вероятность того, что при проведении n испытаний событие A появится ровно k раз.

Поскольку речь идет о независимых испытаниях, и в каждом опыте вероятность события A одинакова, возможны лишь два исхода:

A — появление события A с вероятностью p;

«не А» — событие А не появилось, что происходит с вероятностью q = 1 − p.

Важнейшее условие, без которого схема Бернулли теряет смысл — это постоянство. Сколько бы опытов мы ни проводили, нас интересует одно и то же событие A, которое возникает с одной и той же вероятностью p.

Если же условия постоянны, можно точно определить вероятность того, что событие A произойдет ровно k раз из n возможных. Сформулируем этот факт в виде теоремы:

Теорема Бернулли. Пусть вероятность появления события A в каждом опыте постоянна и равна р. Тогда вероятность того, что в n независимых испытаниях событие A появится ровно k раз, рассчитывается по формуле:

![]()

где Cnk — число сочетаний, q = 1 − p.

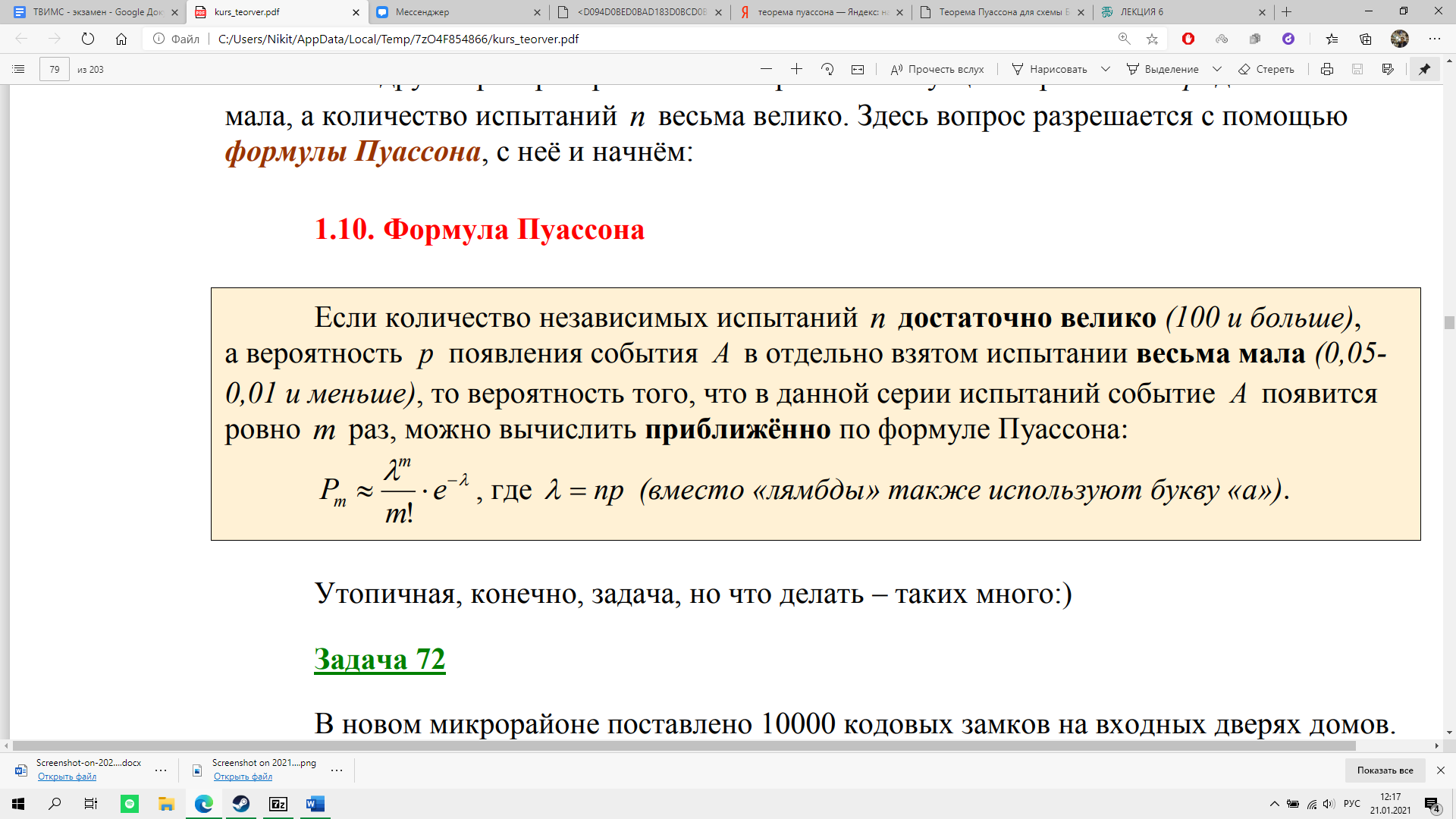

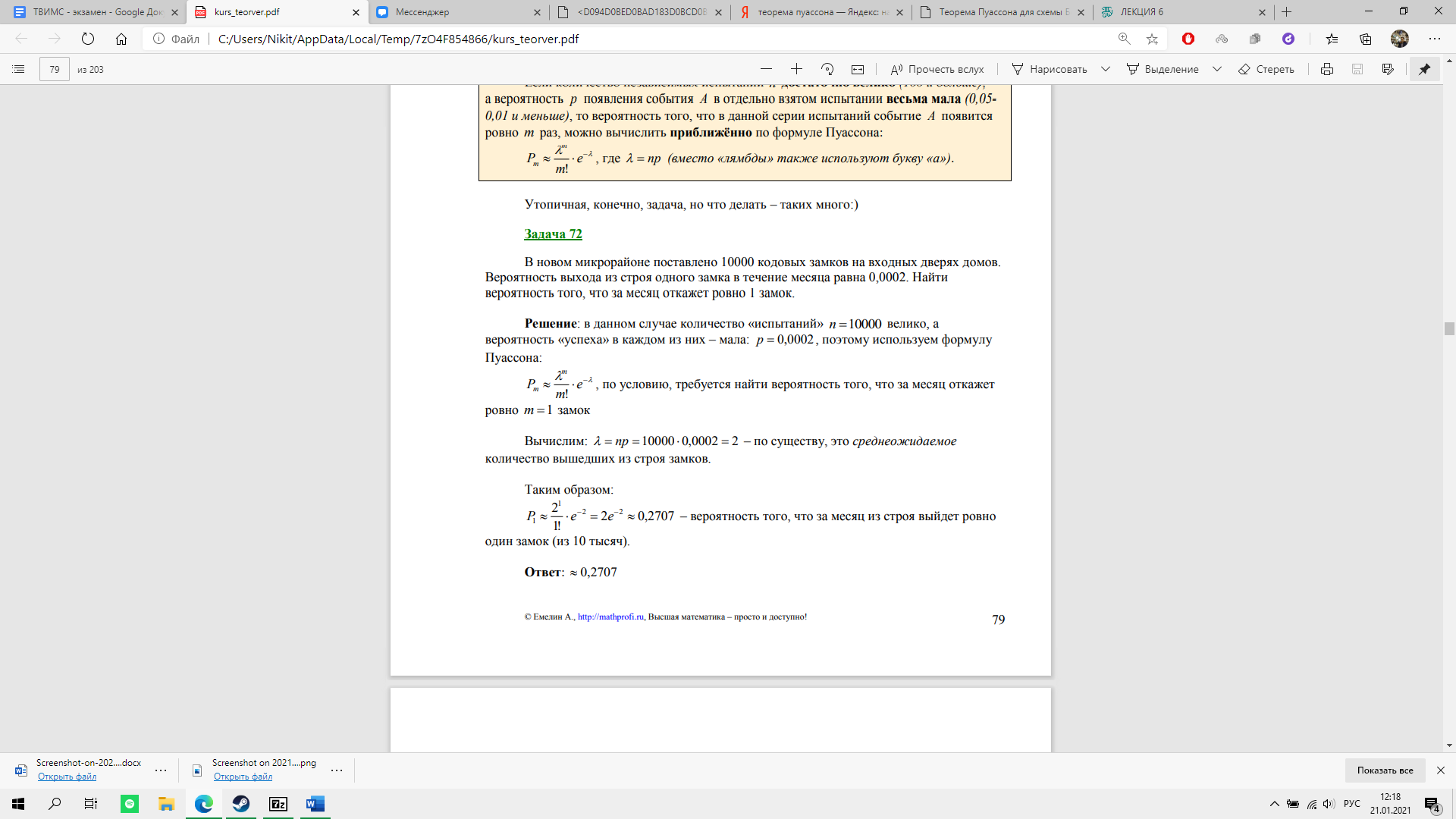

6. Теорема Пуассона.

Если количество независимых испытаний n достаточно велико (100 и больше), а вероятность p появления события A в отдельно взятом испытании весьма мала (0,05- 0,01 и меньше), то вероятность того, что в данной серии испытаний событие A появится ровно m раз, можно вычислить приближённо по формуле Пуассона:

Пример:

http://old.exponenta.ru/educat/class/courses/tv/theme0/6.asp

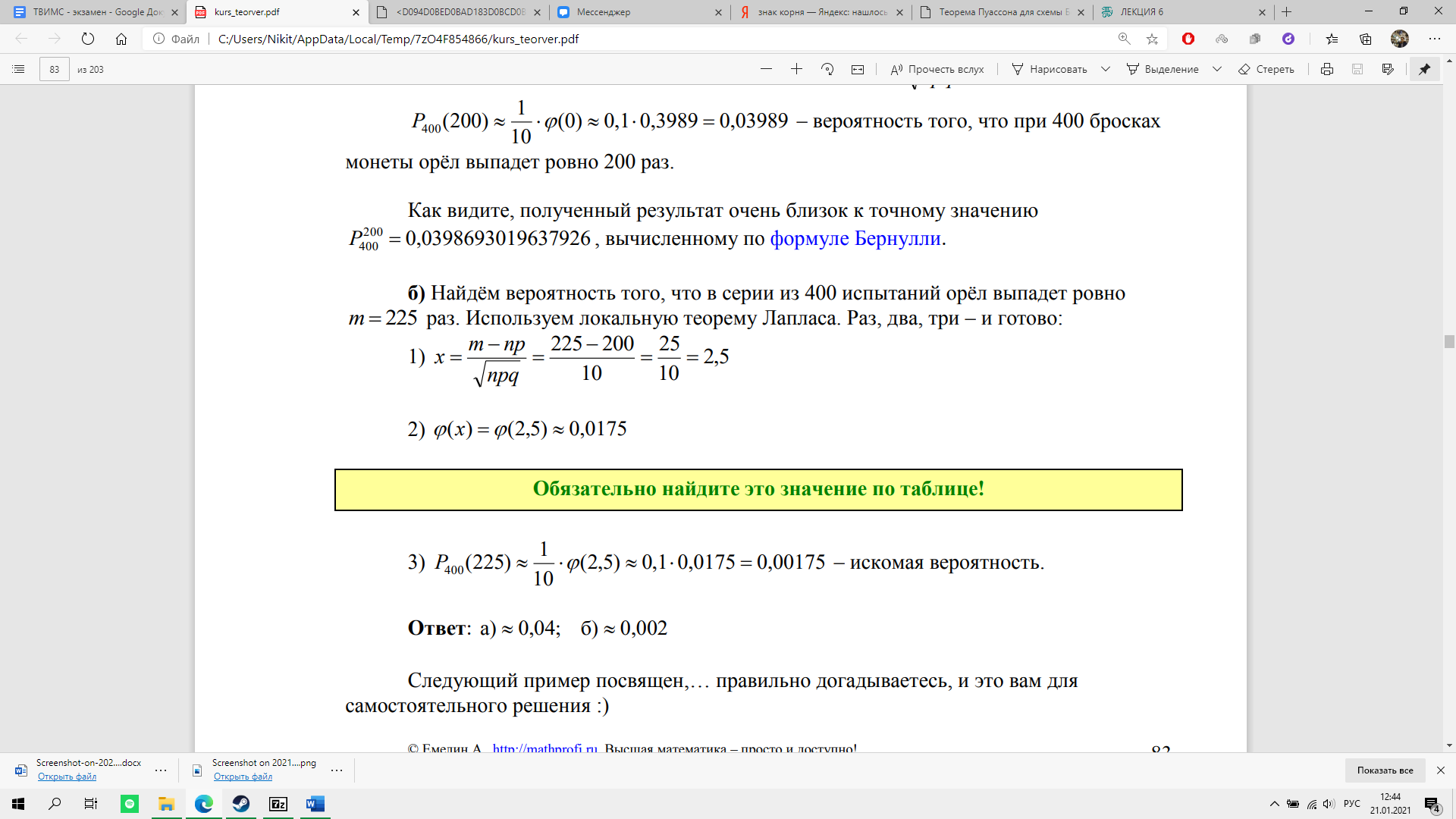

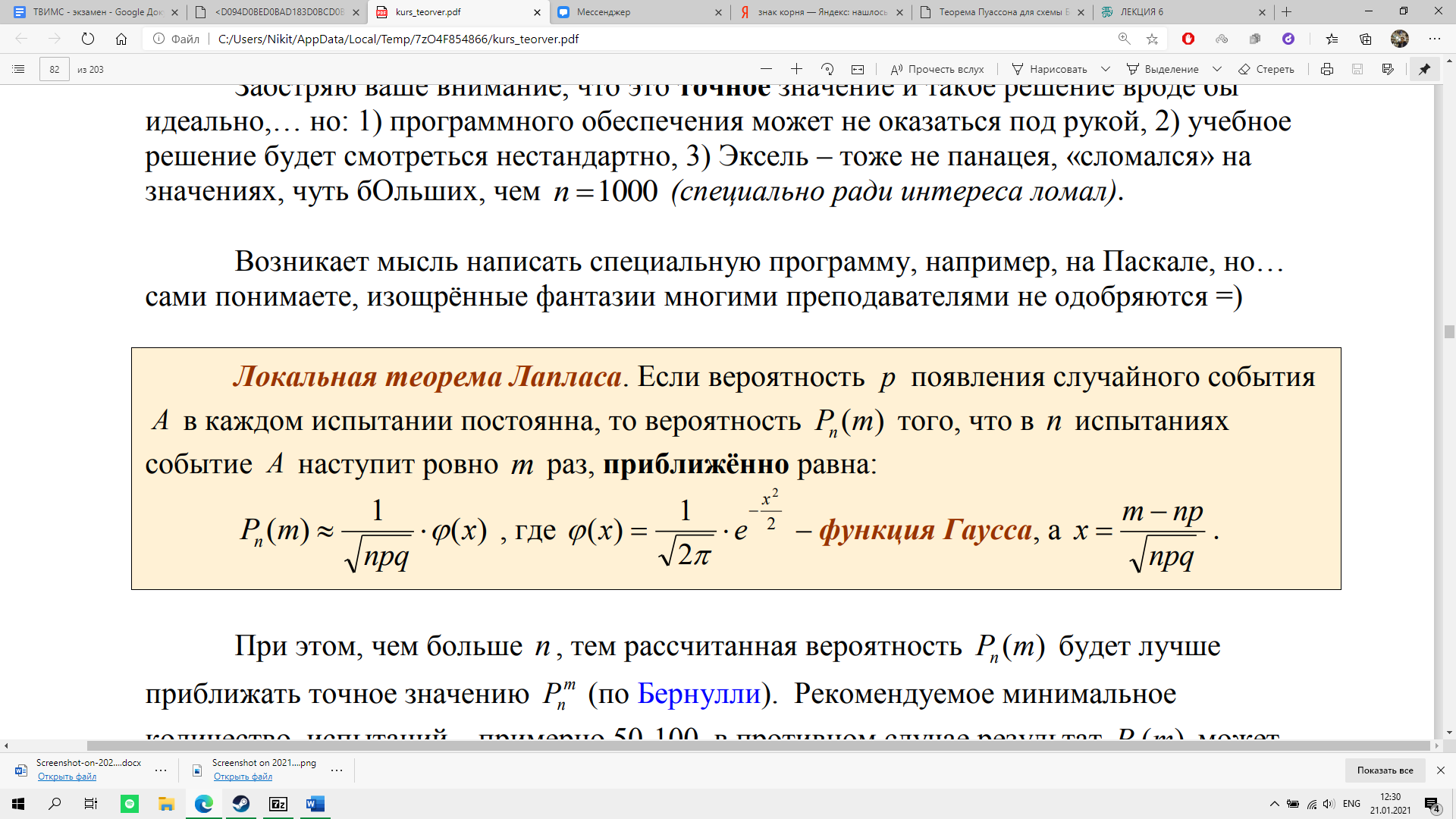

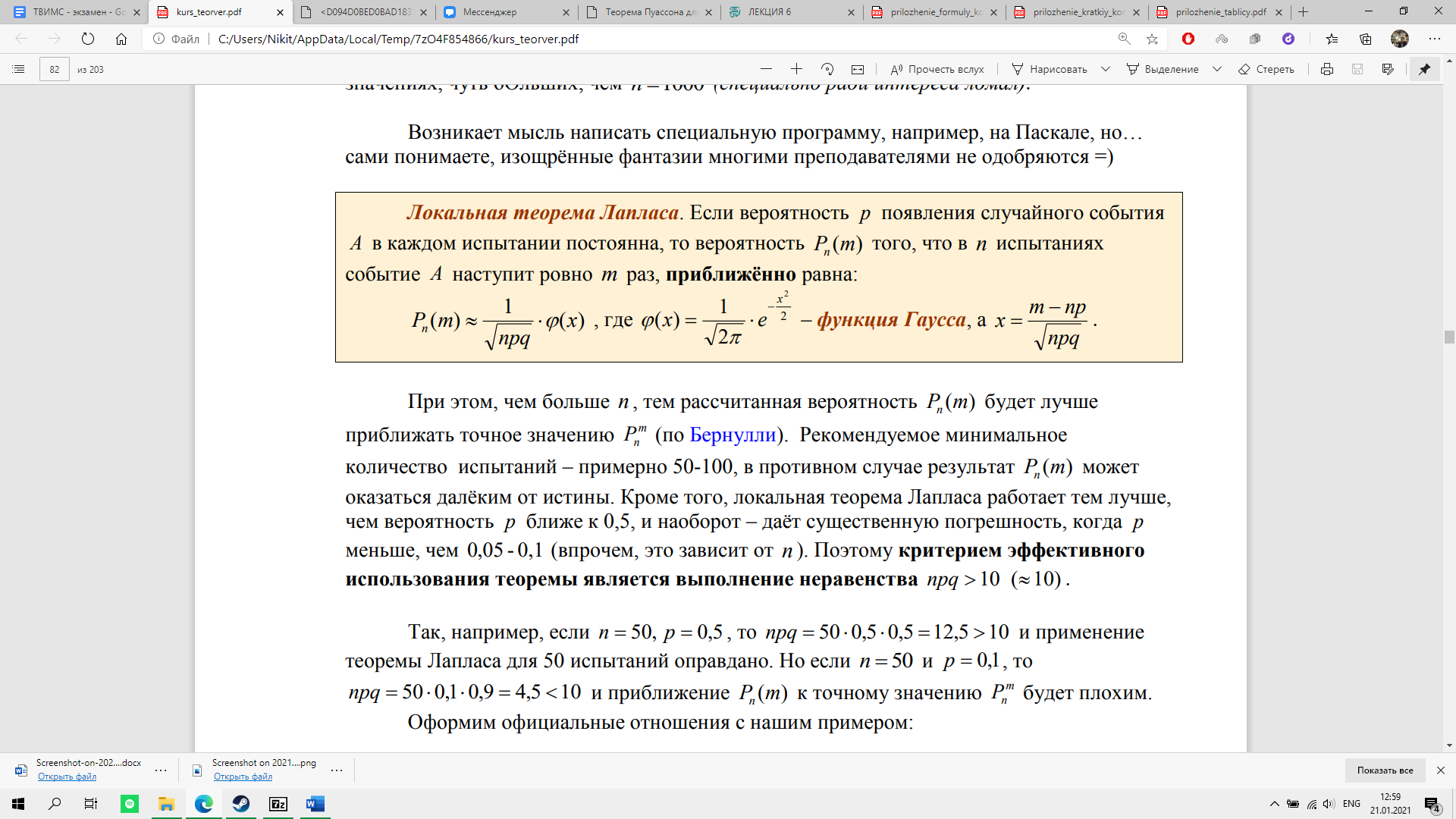

7. Локальная теорема Лапласа.

Локальная теорема Лапласа и дает асимптотическую1 формулу, которая позволяет приближенно найти вероятность появления события ровно к раз в п испытаниях, если число испытаний достаточно велико.

Заметим, что для частного случая, а именно для р = 1/2, асимптотическая формула была найдена в 1730 г. Муавром; в 1783 г. Лаплас обобщил формулу Муавра для произвольного р, отличного от 0 и 1. Поэтому теорему, о которой здесь идет речь, иногда называют теоремой Муавра — Лапласа.

Локальная теорема Лапласа. Если вероятность р появления события А в каждом испытании постоянна и отлична от нуля и единицы, то вероятность Pn(k) того, что событие А появится в n испытаниях ровно k раз, приближенно равна (тем точнее, чем больше n) значению функции:

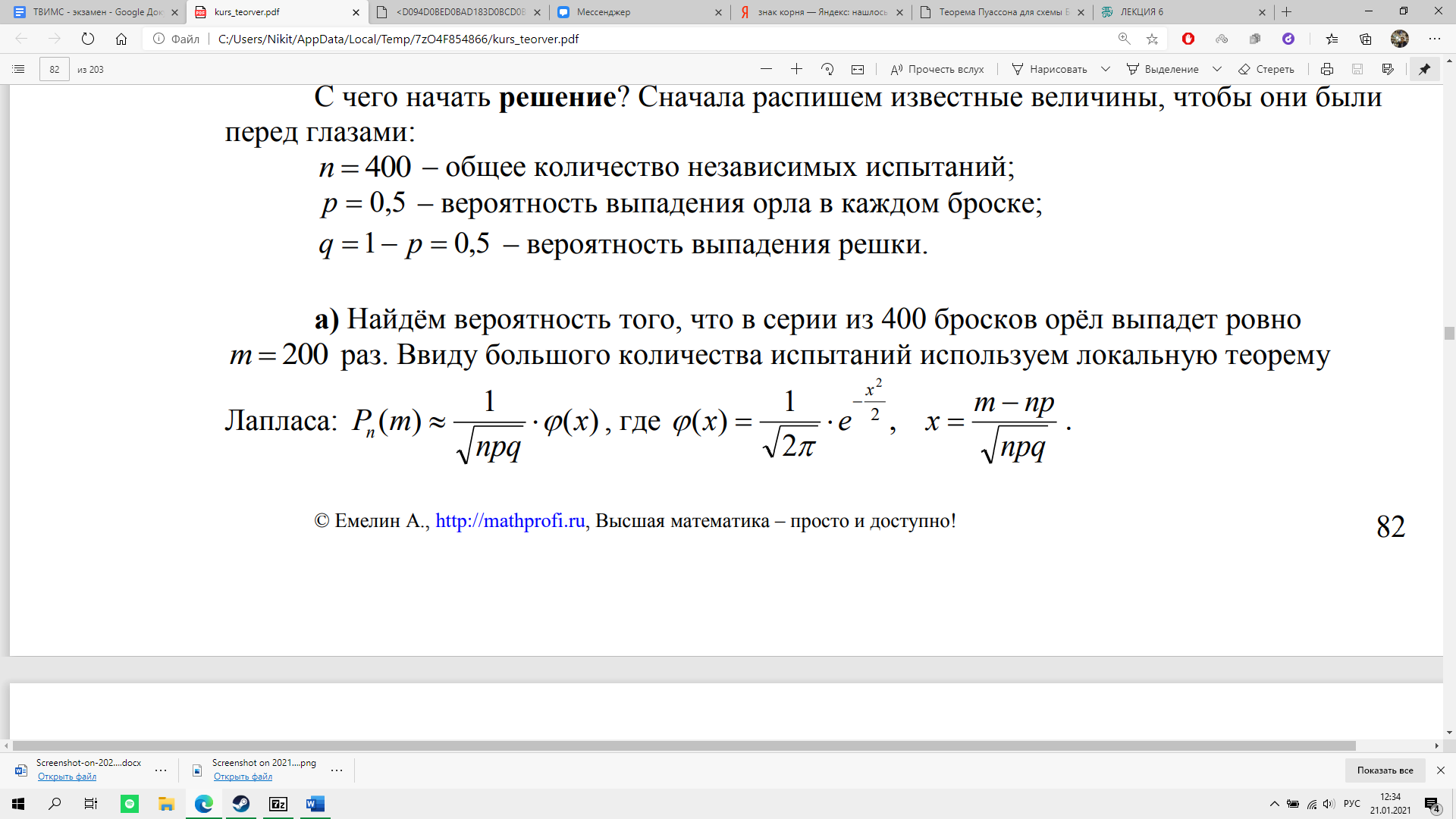

Пример. Монета подбрасывается 400 раз. Найти вероятность того, что орёл выпадет ровно: а) 200 раз, б) 225 раз.

Сначала распишем известные величины, чтобы они были перед глазами:

n = 400 – общее количество независимых испытаний;

p = 0,5 – вероятность выпадения орла в каждом броске;

q = 1 - p = 0,5 – вероятность выпадения решки.

а) Найдём вероятность того, что в серии из 400 бросков орёл выпадет ровно m 200 раз. Ввиду большого количества испытаний используем локальную теорему Лапласа:

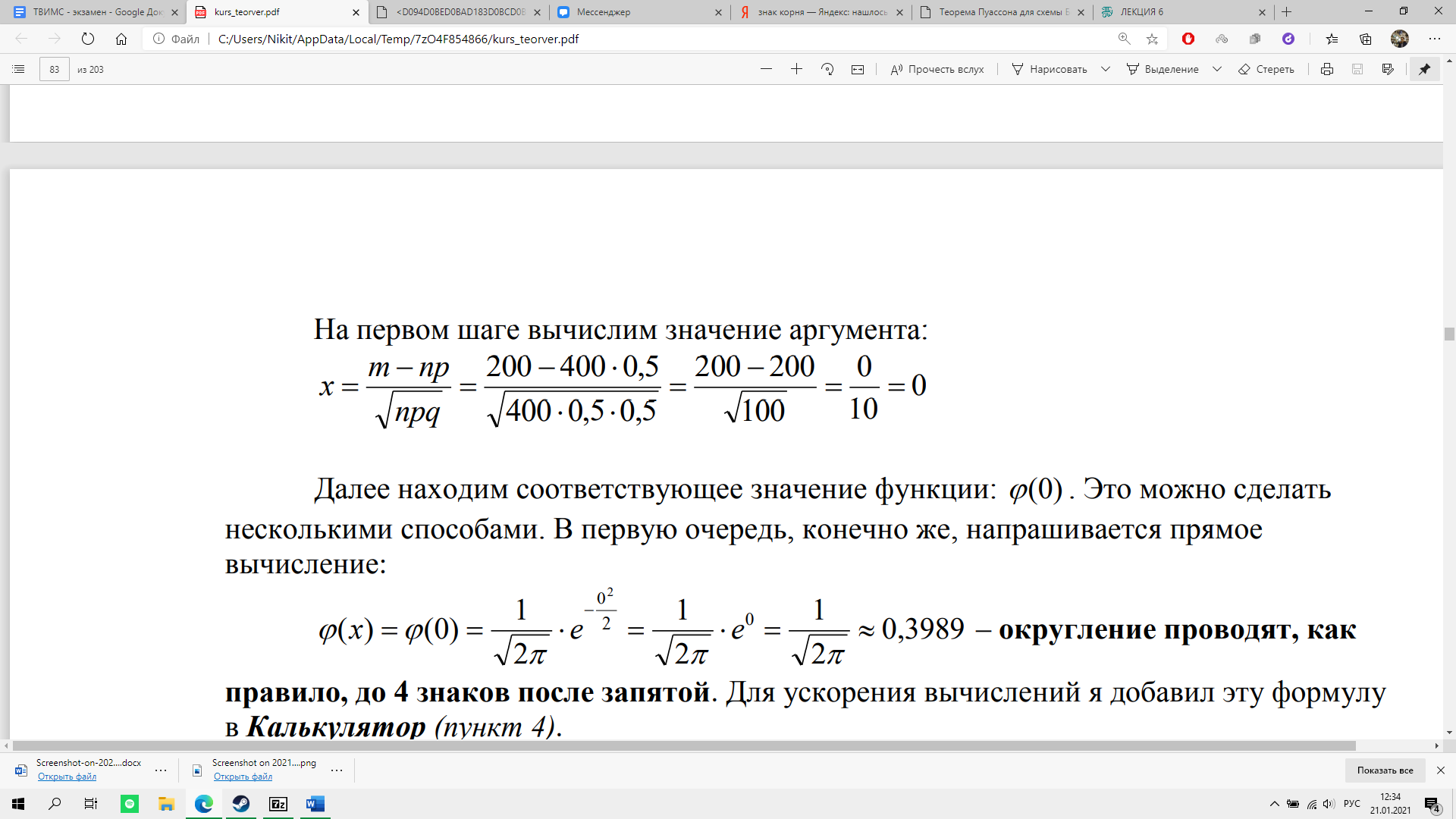

На первом шаге вычислим значение аргумента:

.

.

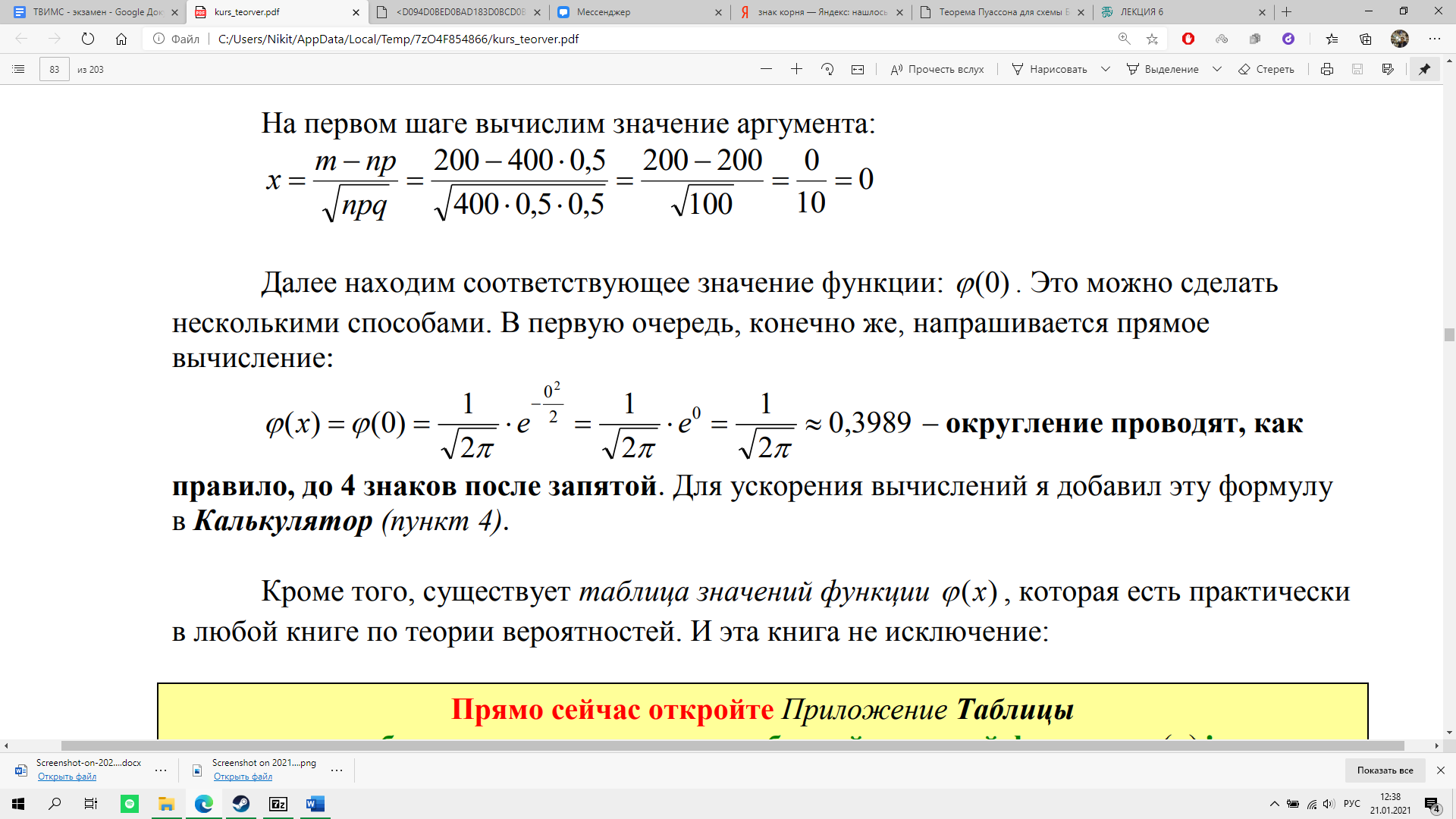

Далее находим соответствующее значение

функции:

(0)

. Прямое вычисление:

(0)

. Прямое вычисление:

.

.

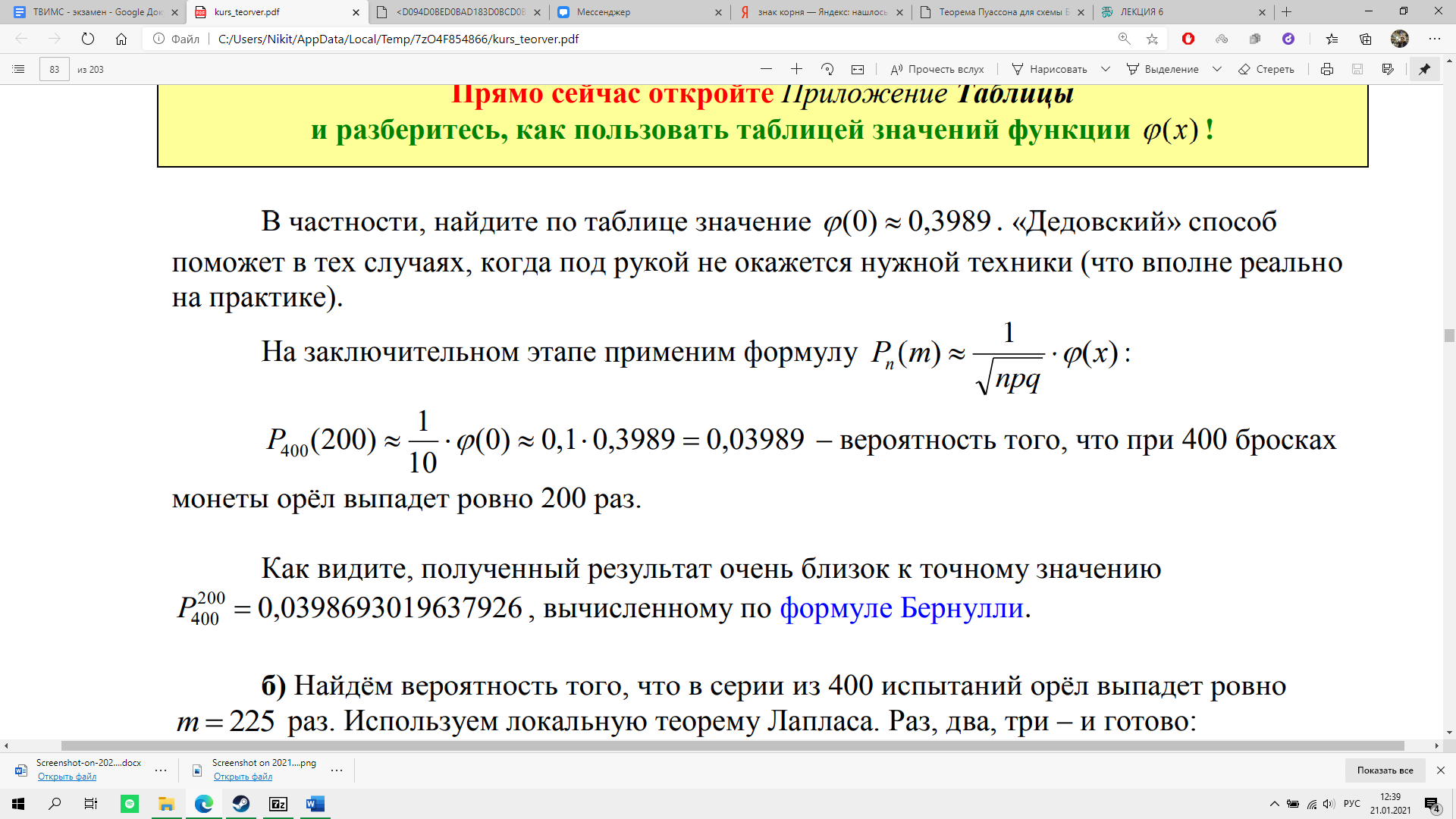

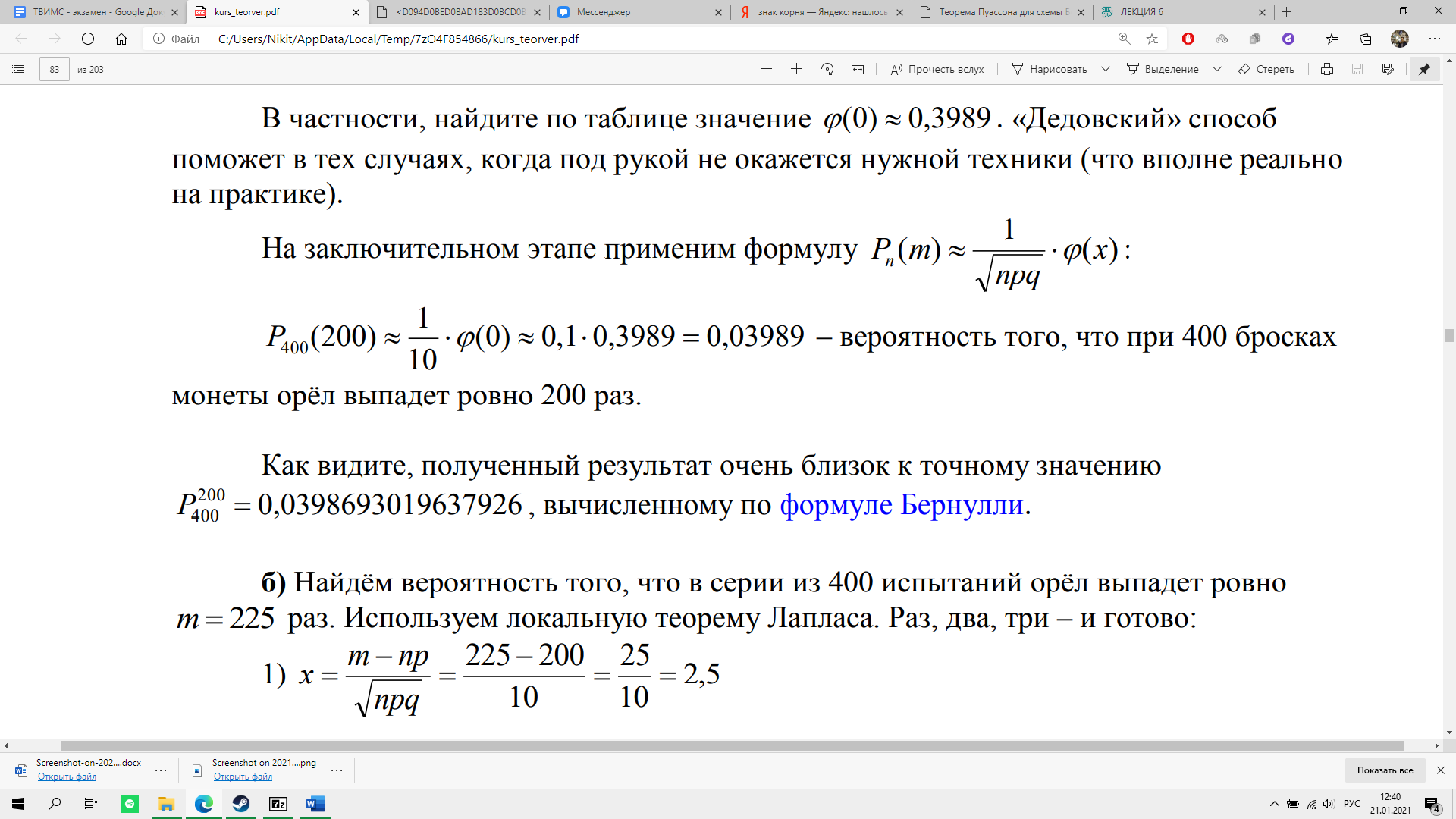

На заключительном этапе применим формулу

- вероятность того, что при 400 бросках

орёл выпадет ровно 200 раз.

- вероятность того, что при 400 бросках

орёл выпадет ровно 200 раз.

Поиск

осуществляется

по таблице значений функции Гаусса.

осуществляется

по таблице значений функции Гаусса.