Методички / 6 семестр / Раздел 06. Частная патология ССС / 05. Частная патология ССС - Инфаркт миокарда

.pdf

недостаточностью. Изменение содержания миоглобина при остром ИМ представлено в табл. 2 и на рис. 10 а.

Таблица 2

Изменение содержания миоглобина и тропонинов при остром инфаркте миокарда

|

Белок |

|

Начало |

повышения |

|

Пик |

увеличения |

|

Возвращение к норме, |

|

|

|

|

||||||

|

|

концентрации, ч |

|

концентрации, ч |

|

сутки |

|||

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Миоглобин |

|

2–4 |

|

|

|

4–8 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тропонин I |

|

2–6 |

|

|

|

24–48 |

|

7–14 |

|

Тропонин Т |

|

2–6 |

|

|

|

24–48 |

|

7–14 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

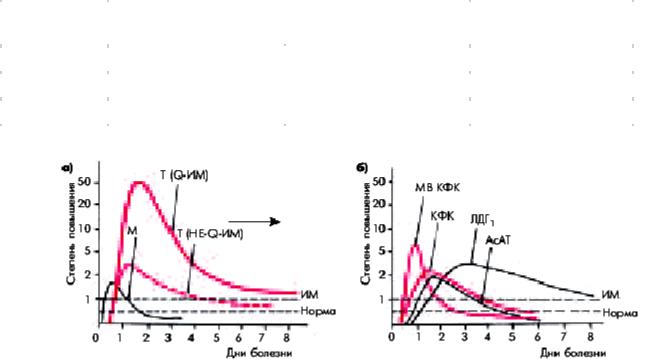

Рис. 10. Динамика концентрации тропонинов и миоглобина (а) и активности некоторых ферментов сыворотки крови (б) при остром инфаркте миокарда.

Красным цветом обозначены маркеры некроза, рекомендованные Европейским кардиологическим обществом и ВНОК РФ для лабораторной диагностики инфаркта миокарда (тропонины I и Т, МВ КФК,общая КФК). Пунктиром обозначены верхняя граница нормы и уровень, превышение которого следует расценивать как признак некроза сердечной мышцы («ИМ»). М — кривая концентрации миоглобина, Т — тропонинов

На практике сохраняет свое значение определение других, менее чувствительных и специфичных, маркеров некроза миокарда.

Наиболее ценным из них для диагностики острого ИМ является определение

активности нескольких ферментов в сыворотке крови:

креатинфосфокиназы (КФК), особенно ее МВ-фракции (МВ КФК);

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и ее изофермента 1 (ЛДГ1);

аспартатаминотрансферазы (АсАТ).

Основной причиной |

повышения активности ферментов в сыворотке крови |

у больных острым ИМ |

является разрушение миокардиальных клеток и выход |

(вымывание) высвобождающихся клеточных ферментов в кровь. Динамика активности этих ферментов при остром ИМ представлена в табл. 3 и на рис.10 б.

Креатинфосфокиназа (КФК) и ее фракция МВ КФК. Более специфичным лабораторным тестом острого ИМ является определение МВ-фракции КФК (МВ КФК). Ее активность начинает возрастать уже через 4–6 ч, достигает максимума через 12–18 ч и возвращается к исходным цифрам через 48–72 ч от начала ангинозного приступа. Особое значение придается динамике активности фермента: достоверными признаками острого ИМ считают нарастание активности МВ КФК на 25% в двух пробах, взятых с 4- часовым интервалом или постепенное нарастание активности фермента на протяжении 24 ч. Информативным является повышение активности МВ КФК более 10–13 ЕД/л.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 3 |

|

Фермент |

|

Начало |

повышения |

|

Пик |

увеличения |

|

Возвращение к норме, |

|

|

активности, ч |

|

|

активности, ч |

|

сутки |

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МВ-фракция |

|

4–6 |

|

|

|

12–18 |

|

2–3 |

|

КФК |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

КФК |

|

6–12 |

|

|

|

24 |

|

3–4 |

|

ЛДГ |

|

8–10 |

|

|

|

48–72 |

|

8–14 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЛДГ1 |

|

8–10 |

|

|

|

24–84 |

|

10–12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

АсАТ |

|

4–12 |

|

|

|

24–36 |

|

4–7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Активность общей КФК при ИМ претерпевает сходную динамику: уже к концу первых суток уровень фермента в 3–20 раз превышает норму, а через 3–4 суток от начала заболевания возвращается к исходным значениям (рис. 8 б).

Как известно, КФК в большом количестве содержится в скелетных мышцах, миокарде, головном мозге и щитовидной железе. Поэтому увеличение активности этого фермента в сыворотке крови возможно не только при остром ИМ, но и при целом ряде

других клинических ситуаций.

В противоположность этому повышение активности МВ-фракции КФК, содержащейся преимущественно в миокарде, специфично для повреждения сердечной мышцы, в первую очередь, для острого ИМ. МВ-фракция КФК не реагирует на повреждение скелетных мышц, головного мозга и щитовидной железы. Степень повышения активности МВ КФК в крови в целом хорошо коррелирует с размером ИМ: чем больше объем поражения сердечной мышцы, тем выше активность МВ КФК.

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) также относится к числу ферментов с относительно быстро наступающим пиком повышения активности (24–36 ч от начала инфаркта). Через 4–7 суток концентрация АсАТ возвращается к исходному уровню.

Изменение активности АсАТ также не специфично для острого ИМ: уровень АсАТ вместе с активностью АлАТ повышается при многих патологических состояниях, в том числе при заболеваниях печени. Все же следует помнить, что при поражениях паренхимы печени в большей степени возрастает активность АлАТ, а при заболеваниях сердца — АсАТ. При ИМ коэффициент Ритиса (отношение АсАТ/АлАТ) больше 1,33, а при заболеваниях печени — меньше 1,33.

Следует помнить, что окончательная трактовка результатов исследования ферментов и сократительных белков в сыворотке крови при остром ИМ возможна только в комплексе с оценкой клинической картины заболевания, изменений ЭКГ и данных других лабораторных и инструментальных методов исследования.

В стандарты клинической практики вошло определение уровня КФК МВ и тропонинов.

Для постановки диагноза ИМ значимо разовое двухкратное увеличение КФК МВ или любое увеличение этого фермента в динамике с интервалом 12 часов, а также любой уровень увеличения тропонинов.

Инструментальная диагностика ИМ

1. ЭКГ диагностика инфаркта миокарда с зубцом Q

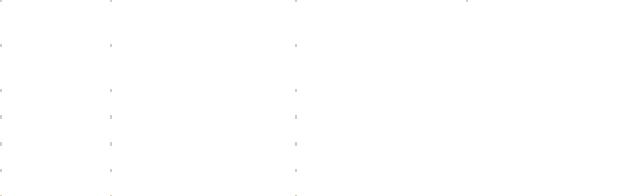

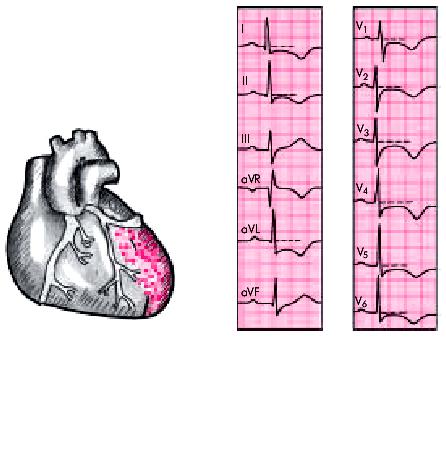

Согласно представлениям Bayley, нарушение коронарного кровообращения при ИМ приводит к формированию трех зон патологических изменений: вокруг участка

некроза располагаются зоны ишемического повреждения и ишемии (рис. 11). В отведениях, активный электрод которых расположен непосредственно над областью ИМ, каждая из этих зон участвует в формировании следующих ЭКГ-изменений.

1. Зона некроза — патологический зубец Q (продолжительностью больше 30 мс)

ирезкое уменьшение амплитуды зубца R или комплекс QS.

2.Зона ишемического повреждения — смещение сегмента RS–T выше (при трансмуральном ИМ) или ниже изолинии (при субэндокардиальном поражении сердечной мышцы).

3.Зона ишемии — “коронарный” (равносторонний и остроконечный) зубец Т (высокий положительный при субэндокардиальном ИМ и отрицательный — при трансмуральном ИМ).

Рис. 11. Три зоны патологических изменений в сердечной мышце при остром инфаркте миокарда (по Bayley) и их отражение на ЭКГ (схема)

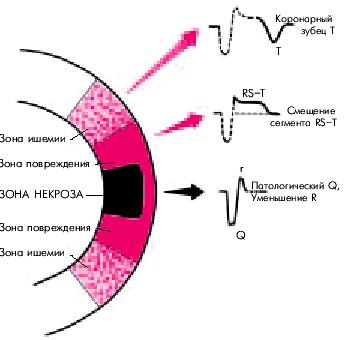

ЭКГ изменяется в зависимости от времени, прошедшего от начала формирования ИМ.

Динамика ЭКГ в зависимости от стадии инфаркта представлена на рис. 12. Острейшая стадия (до 2-х ч от начала ИМ). В течение нескольких минут после

прекращения коронарного кровотока и возникновения ангинозного приступа в сердечной мышце обычно выявляется зона субэндокардиальной ишемии, для которой характерно появление высоких коронарных зубцов Т и смещение сегмента RS–Т ниже изоэлектрической линии (рис. 12, а, б). На практике эти изменения по понятным причинам регистрируются достаточно редко, и врач, как правило, имеет дело с более поздними электрокардиографическими признаками острейшей стадии ИМ. Когда зона ишемического повреждения распространяется до эпикарда, на ЭКГ фиксируется смещение сегмента RS–Т выше изолинии (трансмуральное ишемическое повреждение). Сегмент RS– Т при этом сливается с положительным зубцом Т, образуя так называемую монофазную кривую, напоминающую по форме ТМПД (рис. 12, в).

Острая стадия характеризуется быстрым, в течение 1-2 суток, формированием патологического зубца Q или комплекса QS и снижением амплитуды зубца R, что

указывает |

на образование и расширение |

зоны некроза (рис.10, г, д). Одновременно |

в течение |

нескольких дней сохраняется |

смещение сегмента RS–T выше изолинии |

и сливающегося с ним вначале положительного, а затем отрицательного зубца Т. Через несколько дней сегмент RS–T приближается к изолинии, а к концу 1-й недели или в начале 2-й недели заболевания становится изоэлектричным, что свидетельствует об уменьшении зоны ишемического повреждения (рис. 12, е). Отрицательный коронарный зубец Т резко углубляется и становится симметричным и заостренным (повторная инверсия зубца Т).

В подострой стадии ИМ регистрируется патологический зубец Q или комплекс QS (некроз) и отрицательный коронарный зубец Т (ишемия), амплитуда которого, начиная с 20–25-х суток инфаркта миокарда, постепенно уменьшается. Сегмент RS–T расположен на изолинии (рис. 12, ж).

Рубцовая стадия ИМ характеризуется сохранением в течение многих лет патологического зубца Q или комплекса QS и наличием отрицательного, сглаженного или положительного зубца Т (рис. 12, з).

Таким образом, прямыми признаками острой стадии ИМ с зубцом Q являются:

патологический зубец Q (или комплекс QS);

элевация (подъем) сегмента RS–T и

отрицательный (коронарный) зубец Т.

Рис.12. Динамика изменений ЭКГ в острой (а–е), подострой (ж) и рубцовой (з) стадиях инфаркта миокарда.

В зависимости от локализации ИМ и его распространенности эти изменения обнаруживаются в различных ЭКГ-отведениях (табл. 4).

|

|

|

|

|

Таблица 4 |

Прямые и реципрокные ЭКГ-признаки инфаркта миокарда |

с зубцом Q различной |

||||

локализации |

|

|

|

|

|

|

Локализация ИМ |

|

Отведения, в которых обнаруживают признаки ИМ |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Реципрокные признаки: |

|

|

|

Прямые признаки: |

|

депрессия RS–T; |

|

|

|

патологический Q (QS); |

|

высокий |

|

|

|

элевация RS–T; |

|

положительный Т; |

|

|

|

отрицательный коронарный Т |

|

высокий R (при задних |

|

|

|

|

|

ИМ) |

|

Инфаркт миокарда передней стенки ЛЖ |

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Переднеперегородочный |

|

V1 — V3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Передневерхушечный |

|

V3, V4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Переднебоковой |

|

I, aVL, V5, V6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Переднебазальный (высокий |

|

V24 — V26 и/или V34 — V36 |

|

|

|

передний) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Распространенный передний |

|

I, aVL, V1 — V6 |

|

III, aVF, II |

|

Инфаркт миокарда задней стенки ЛЖ |

|

|

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Заднедиафрагмальный |

|

III, aVF, II |

|

|

|

(нижний) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Заднебазальный |

|

V7 — V9 |

|

V1 — V3 |

|

|

|

|

|

|

|

Заднебоковой |

|

V5, V6, III, aVF |

|

|

|

Распространенный задний |

|

III, aVF, II, V5, V6, V7 — V9 |

|

V1 — V3 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

2. ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда без зубца Q

Инфаркт миокарда без зубца Q характеризуется развитием в сердечной мышце нетрансмуральных очагов некроза, локализующихся субэндокардиально или интрамурально. В отличие от трансмурального ИМ эти очаги некроза не нарушают процесс распространения по сердцу волны деполяризации, поэтому патологический зубец Q или комплекс QS отсутствуют. Значительные нарушения выявляются только в период формирования сегмента RS–T и во время фазы конечной реполяризации желудочков (зубец Т).

Наиболее типичными ЭКГ-признаками ИМ без зубца Q являются:

-смещение сегмента RS–T ниже изолинии (в редких случаях возможна элевация сегмента

RS–Т);

-разнообразные патологические изменения зубца Т (чаще отрицательный симметричный и заостренный коронарный зубец Т);

-появление этих изменений на ЭКГ после длительного и интенсивного болевого приступа и их сохранение в течение 2–5 недель.

Диагностика локализации ИМ без зубца Q основана на тех же принципах, что и трансмурального ИМ (см. выше).

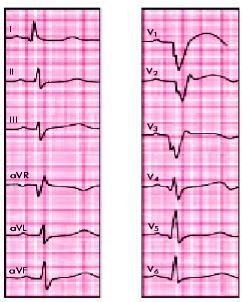

На рис. 13 представлены ЭКГ больного с ИМ без зубца Q передней локализации.

Рис. 13. Изменения ЭКГ при нетрансмуральном инфаркте миокарда без зубца Q с локализацией в передней стенке ЛЖ.

Заметна выраженная депрессия сегмента RS–Т и отрицательный (коронарный) зубец Т в грудных отведениях и в отведениях I, II, aVL

3. Эхокардиография

Эхокардиография относится к числу обязательных методов исследования, которые используются для диагностики острого ИМ и оценки гемодинамических и структурных нарушений при этом заболевании.

Применение двухмерной, одномерной и допплер-эхокардиографии при ИМ позволяет:

-выявить локальные нарушения сократимости ЛЖ;

-количественно оценить систолическую и диастолическую функции ЛЖ;

-выявить признаки ремоделирования ЛЖ (дилатацию полости желудочка, изменение геометрии ЛЖ и т.д.);

-выявить эхокардиографические признаки аневризмы ЛЖ;

-оценить состояние клапанного аппарата и наличие относительной недостаточности митрального клапана или дефекта МЖП;

-оценить уровень давления в ЛА и выявить признаки легочной гипертензии;

-выявить морфологические изменения перикарда и наличие жидкости в полости перикарда;

-выявить наличие внутрисердечных тромбов;

- |

оценить |

морфологические |

и функциональные |

изменения |

магистральных |

и периферических артерий и вен. |

|

|

|

||

Первая догоспитальная помощь при подозрении на ОКС.

Больные с признаками острой окклюзии крупной коронарной артерии

Больные со стойким подъемом сегмента ST на ЭКГ или "новой" блокадой левой ножки пучка Гиса являются кандидатами для немедленного применения метода лечения, направленного на восстановление кровотока по окклюзированной артерии (тромболитикметилизе).

Больные с подозрением на острый коронарный синдром.

Лечение таких больных (с наличием депрессий сегмента ST/инверсии зубца Т, ложноположительной динамики зубца Т, или "нормальной" ЭКГ при явной клинической картине ОКС) следует начинать с применения: аспирина внутрь 250 - 500 мг (первая доза - разжевать таблетку, не покрытую оболочкой); затем по 75-325 мг, 1 раз в сут; гепарина; бета-адреноблокаторов.

При продолжающейся или повторяющейся боли в грудной клетке добавляют нитраты внутрь или внутривенно. При выраженном болевом синдроме, некупирующимся нитратами применяются наркотические анальгетики – морфий, промедол.

УИРС (задание для обязательного письменного ответа в тетради):

1.Схематично зарисовать ЭКГ в острейшую, острую, подострую и рубцовую стадии ИМ с зубцом Q.

2.Перечислить симптомы резорбционно-некротического синдрома.

Обучающая ситуационная задача Задача № 1. В приемное отделение больницы обратился мужчина 56 лет с

жалобами на рецидивирующие боли в загрудинной области давящего характера, плохо купирующиеся покоем, продолжающиеся по 20 минут. Из анамнеза известно, что пациент в течение 7 лет страдал ГБ, систематически не лечился, курит. 2 дня назад впервые после физической нагрузки появилась боли в загрудинной области, иррадиирущие в левое плечо. Боль продолжалась 30-40 минут. В течение последующих двух дней болевой синдром рецидивировал при минимальных нагрузках и в покое. За медицинской помощью решил обратиться через 2 дня. В приемном отделении была снята ЭКГ, представленная ниже.

Вопросы: 1) Какой диагноз у пациента?

2)Какие факторы риска данного заболевания существовали у пациента?

3)Какие дополнительные лабораторные тесты следует назначить?