Методички / 6 семестр / Раздел 06. Частная патология ССС / 05. Частная патология ССС - Инфаркт миокарда

.pdfфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра пропедевтики внутренних болезней № 1

Методическая разработка для студентов

3 курса лечебного факультета по дисциплине

«Пропедевтика внутренних болезней»

Симптоматология и ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда

1.Тема занятия. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Нестабильная стенокардия (НС). Инфаркт миокарда (ИМ).

2.Значение изучения данной темы. Изучение данной темы дает понимание об этиологии и патогенезе НС и ИМ, их общих и отличных патогенетических и

клинических |

чертах, принципах диагностики этих форм |

ИБС. Эти знания |

будут |

|

необходимы |

для |

последующего изучения этой темы на |

старших курсах, а |

также |

востребованы в будущей практической деятельности.

3. Цель занятия - обучить студентов клиническому обследованию пациентов с НС и ИМ, подготовить студента к формированию синдромного диагноза – острый коронарный синдром.

Студент должен знать: - патоморфологию и патогенез НС и ИМ; - определение острого коронарного синдрома (ОКС); - определение НС; - классификацию НС по Е. Броунвальду; - особенности клинических проявлений различных форм НС; - принципы лабораторной и инструментальной диагностики НС; - определение ИМ; - клинические синдромы, которыми проявляется ИМ; - лабораторная и инструментальная диагностика

ИМ; - классификацию ИМ, - первую помощь при подозрении на ОКС. |

|

|||

Студент |

должен уметь: |

- |

выявлять признаки ОКС; - |

проводить |

дифференциальную диагностику между НС и ИМ. |

|

|||

4. Самоподготовка к занятию. |

|

|

||

Студент |

должен знать: - |

патогенез ИМ и НС; - патоморфологию поражения |

||

коронарного русла при ИМ и НС; - критерии ишемии и ишемического повреждения по ЭКГ.

Студент должен уметь: проводить физикальное исследование сердечно-сосудистой системы (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию), анализировать ЭКГ.

Базисные разделы для повторения, полученные студентом на смежных дисциплинах: - патоморфология поражения коронарных сосудов при НС и ИМ; - патофизиология сердечно-сосудистой системы.

Острый коронарный синдром (ОКС) – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый ИМ или нестабильную стенокардию.

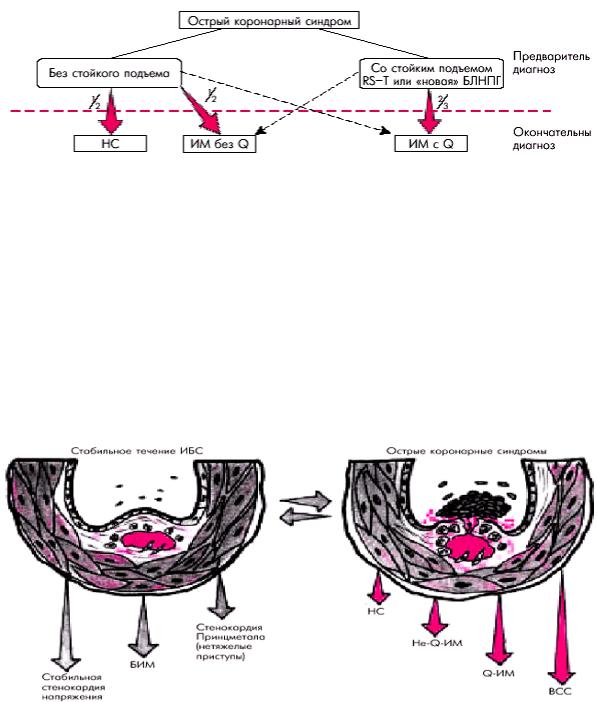

Включает в себя понятия острый ИМ и НС (см. рис 1.)”. Термин “ОКС” используется, когда диагностическая информация еще недостаточна для окончательного суждения о наличии или отсутствии очагов некроза в миокарде.

Нестабильная стенокардия - острый процесс ишемии миокарда, тяжесть и продолжительность которого недостаточны для развития некроза миокарда. Обычно на ЭКГ нет подъемов ST. Отсутствует выброс в кровоток биомаркеров некроза миокарда в количествах, достаточных для диагноза инфаркта миокарда. Термин “нестабильная стенокардия” (НС), предложенный Н. Fovler (1971) и С. Conty с соавт. (1973).

К нестабильной стенокардии относят следующие клинические формы.

1.Впервые возникшая стенокардия нестабильного течения (в течение 1 мес. после возникновения первого приступа стенокардии).

2.Прогрессирующая стенокардия напряжения (внезапное увеличение частоты,

тяжести, продолжительности приступов стенокардии напряжения в ответ на обычную для

данного больного физическую нагрузку, снижение эффективности нитроглицерина

идругих лекарственных средств, ранее с успехом применявшихся пациентом).

3.Тяжелые и продолжительные приступы стенокардии покоя (более 15–20 мин),

втом числе тяжелые случаи спонтанной (вариантной) стенокардии.

4.Ранняя постинфарктная и послеоперационная (после аортокоронарного шунтирования, транслюминальной ангиопластики и т.д.) стенокардия.

Рис.1. Клинические формы, входящие в понятие ОКС.

Инфаркт миокарда (ИМ) — это ишемический некроз сердечной мышцы, развивающийся в результате острой недостаточности коронарного кровообращения.

Патоморфология и патогенез НС и ИМ.

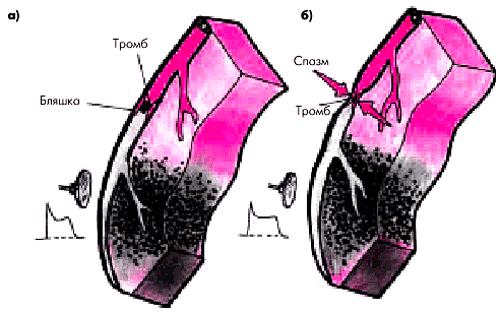

НС и ИМ характеризуются сравнительно быстрым формированием так называемой “осложненной” атеросклеротической бляшки с нарушением целостности ее фиброзной оболочки (разрывы, эрозии) и образованием на месте повреждений пристеночного или окклюзирующего просвет сосуда тромба (рис. 2).

Рис. 2. Патоморфология различных форм ИБС.

Разрыв атеросклеротической бляшки или эрозия ее оболочки и последующий стеноз или окклюзия КА происходят под действием ряда факторов, к числу которых относятся: - aктивное воспаление в оболочке атеросклеротической бляшки;

-«механическая усталость» фиброзной оболочки бляшки;

-кровоизлияние внутри бляшки из-за разрыва vasa vasorum;

-накопление в бляшке большого количества липидов;

-спазм в области «осложненной» атеросклеротической бляшки;

-адгезия и агрегация тромбоцитов и образование тромба.

В зависимости от скорости формирования и размеров тромба, продолжительности его существования в просвете сосуда, степени ограничения коронарного кровотока, выраженности коллатерального кровотока и других факторов клинически обострение ИБС проявляется:

нестабильной стенокардией,

развитием ИМ без зубца Q,

развитием ИМ с зубцом Q или

внезапной сердечной смертью.

Для нестабильной стенокардии (НС) характерно формирование в КА пристеночного тромбоцитарного (“белого”) тромба, который в большинстве случаев спонтанно или под влиянием лечения подвергается тромболизису (рис. 3).

Если внутрикоронарный тромб более устойчив к действию компенсаторных механизмов, а период резкого ограничения кровотока и даже окклюзии КА сохраняется более длительное время (до 1 ч), развивается нетрансмуральный ИМ без зубца Q.

Наконец, если КА окклюзируется хорошо фиксированным прочным тромбом (смешанным или “красным”, фибринным), развивается трансмуральный ИМ с зубцом Q .

Рис.3. Морфологические изменения в сердечной мышце и коронарных артериях при острых коронарных синдромах.

Таким образом, в основе всех перечисленных выше клинических проявлений обострения ИБС (НС, ИМ, внезапной смерти) лежит единый патофизиологический механизм острого нарушения коронарного кровообращения, а именно: тромбоз КА, развивающийся на фоне осложненной атеросклеротической бляшки с надрывами и изъязвлениями ее фиброзной оболочки, выпадением содержимого липидного ядра

впросвет сосуда и/или повреждением эндотелия.

Всвязи с этим в последние годы принято объединять различные клинические проявления обострения ИБС понятием «острый коронарный синдром».

В зависимости от результатов первоначального клинического обследования и регистрации ЭКГ в 12 отведениях, больные с острыми коронарными синдромами могут быть отнесены к одной из двух категорий пациентов с обострением ИБС:

1.Острый коронарный синдром со стойким подъемом сегмента RS–T или “новой”, впервые возникшей блокадой левой ножки пучка Гиса.

2.Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента RS–T.

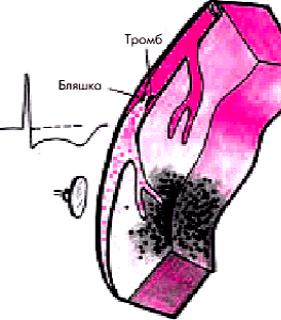

Острый коронарный синдром со стойким подъемом сегмента (R)S–T.

Пациенты, относящиеся к первой из этих категорий, имеют существенно более серьезный прогноз. Стойкая элевация (подъем) сегмента RS–T свидетельствует, как известно, о

возникновении достаточно распространенной и глубокой, трансмуральной, ишемии миокарда, которая обусловлена прекращением коронарного кровотока в бассейне одной из КА, как правило, за счет тромба, полностью окклюзирующего просвет сосуда (рис. 4, а), или при сочетании неокклюзирующего тромба и выраженного длительного спазма КА (динамический стеноз) (рис. 4 б).

Рис. 4. Механизмы возникновения острого коронарного синдрома со стойким подъемом сегмента RS–Т.

а — полная окклюзия коронарной артерии тромбом; б — сочетание неокклюзирующего тромба и выраженного длительного спазма коронарной артерии

Внезапное появление на ЭКГ “новой” блокады левой ножки пучка Гиса на фоне клинической картины явного обострения заболевания также с определенной степенью вероятности свидетельствует о полной окклюзии КА.

Было установлено, что более чем у 2/3 больных острым коронарным синдромом со

стойким подъемом сегмента |

RS–T или “новой” блокадой |

развивается |

ИМ, причем |

в подавляющем большинстве |

случаев — трансмуральный |

ИМ с зубцом |

Q (Savantto |

с соавт., 1999).

Лишь в небольшом проценте случаев исходом данной формы острого коронарного синдрома является НС.

Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента (R)S–T.

К категории острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента RS–T относят пациентов с болями в грудной клетке и/или внезапно появившимися изменениями на ЭКГ, свидетельствующими об острой ишемии миокарда.

У таких больных на ЭКГ, зарегистрированной в покое, может наблюдаться стойкая или преходящая депрессия сегмента RS–T и/или инверсия зубца Т, но отсутствует стойкий подъем RS–T. В некоторых случаях ЭКГ может оказаться малоизмененной, тогда как в других случаях, наоборот, диагноз данной категории острого коронарного синдрома может быть поставлен при наличии безболевых ишемических изменений.

В основе возникновения острой ишемии миокарда у этих больных лежит формирование неокклюзирующего пристеночного, преимущественно тромбоцитарного

(“белого”) тромба, причем, как правило, в области расположения осложненной атеросклеротической бляшки (рис. 5). В результате возникает преимущественно субэндокардиальная (нетрансмуральная) ишемия сердечной мышцы.

Рис. 5. Механизм возникновения острого коронарного синдрома без стойкого подъема сегмента RS–Т

В последующем у большинства больных острым коронарным синдромом без стойкого подъема сегмента RS–T возможно возникновение либо нестабильной стенокардии, либо острого ИМ без зубца Q.

Эти две формы ИБС (НС и ИМ без зубца Q) различаются между собой по отсутствию или наличию маркеров некроза (повышенных уровней тропонинов, МВ КФК и КФК).

Нестабильная стенокардия

Классификация НС по E. Braunwald

С целью оценки прогностической значимости симптомов НС и выделения группы лиц с особенно неблагоприятным течением заболевания E. Braunwald в 1989 г. была предложена классификация НС, модифицированная в 2000 г. (C.W. Hamm, E. Braunwald), в соответствии с которой НС делится на классы и формы в зависимости от тяжести клинической картины заболевания и условий возникновения острого коронарного синдрома (табл.1).

В основу этой классификации положены характер и сроки появления болевого синдрома. Наиболее серьезным в прогностическом отношении является III класс НС, при котором стенокардия покоя наблюдалась в течение последних 2-х суток перед обращением к врачу. Именно у этой категории больных НС риск развития ИМ или внезапной сердечной смерти является наиболее высоким.

Важным представляется также выделение различных форм заболевания в зависимости от условий возникновения острого коронарного синдрома. Наиболее серьезный прогноз следует ожидать у больных с так называемой первичной НС III класса, особенно у пациентов с положительными маркерами некроза миокарда (тропонинположительные).

Таблица 1.

Классификация нестабильной стенокардии (C.W. Hamm, E. Braunwald, 2000)

|

Классы НС |

|

|

|

|

|

Формы НС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

А — |

развивается |

|

|

С — возникает |

|

|

|

|

|

|

в присутствии |

|

В — развивается без |

в пределах |

2-х |

|

|

|

|

|

|

экстракардиальных |

|

экстракардиальных |

недель |

после |

|

|

|

|

|

|

факторов, которые |

|

факторов |

ИМ |

|

|

|

|

|

|

|

усиливают |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ишемию миокарда |

|

Первичная НС |

Постинфарктная |

||

|

|

|

|

|

Вторичная НС |

|

|

стенокардия |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

I — |

Первое |

появление |

|

|

|

|

|

|

||

тяжелой стенокардии или |

|

|

|

|

|

|

||||

прогрессирующая |

|

|

|

IА |

|

IВ |

IС |

|

||

стенокардия |

напряжения |

|

|

|

|

|

|

|||

(без стенокардии покоя) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

II — |

Стенокардия |

покоя |

|

|

|

|

|

|

||

в предшествующий |

месяц, |

|

|

|

|

|

|

|||

но не |

в ближайшие |

48 |

ч |

|

IIА |

|

IIВ |

IIС |

|

|

(стенокардия |

|

покоя, |

|

|

|

|

|

|

||

подострая) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

III — |

Стенокардия |

покоя |

|

|

|

IIIВ |

|

|

||

в предшествующие |

48 |

ч |

|

IIIА |

|

IIIВ — тропонин – |

IIIС |

|

||

(стенокардия покоя, острая) |

|

|

|

IIIВ — тропонин + |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Особенности клинических проявлений различных форм НС. |

|

Поскольку к НС относятся несколько клинических форм ИБС, |

каждая из них |

отличается существенными клиническими особенностями. Примерно |

у 2/3 больных |

НС наблюдаются затяжные приступы стенокардии покоя. На долю прогрессирующей стенокардии напряжения и впервые возникшей стенокардии приходится оставшаяся 1/3 случаев.

Впервые возникшая стенокардия

Впервые возникшая стенокардия (ВВС) диагностируется в тех случаях, когда приступы стенокардии напряжения и/или покоя впервые появились у пациента не более 1 месяца назад. Поначалу приступы могут напоминать боли при стабильной стенокардии напряжения. В типичных случаях приступы болей возникают на фоне физической или психоэмоциональной нагрузки, особенно в холодную и ветреную погоду, локализуются за грудиной, иррадиируют в левую руку, лопатку, плечо. Длительность боли, как правило, не превышает 1–5 мин. Боль купируется нитроглицерином и/или прекращением действия провоцирующих факторов.

Однако очень скоро часть больных с ВВС замечают, что приступы ангинозных болей повторяются все чаще и становятся все более интенсивными и продолжительными. На протяжении короткого времени (1–4 недели) они приводят к заметному снижению

толерантности |

к физической |

нагрузке. |

Иногда |

боли |

появляются |

в покое |

|

и сопровождаются |

чувством |

нехватки воздуха, резкой слабостью, потливостью, |

|||||

головокружением. |

Следует помнить, что каждый такой ангинозный приступ у больных |

||||||

с описанным нестабильным течением ВВС может закончиться развитием ИМ или даже внезапной смертью.

Прогрессирующая стенокардия напряжения

Прогрессирующая стенокардия напряжения (ПС) всегда расценивается как НС. Она возникает, как правило, у больных с более или менее длительным анамнезом стабильной стенокардии напряжения, свидетельствуя об “обострении” заболевания. Для диагностики ПС следует ориентироваться, прежде всего, на качественно изменившийся характер болевого синдрома:

1. У больных происходит значительное учащение и увеличение длительности

иинтенсивности приступов стенокардии напряжения.

2.Болевые приступы провоцируются все меньшей физической или психоэмоциональной нагрузкой, свидетельствуя об изменении функционального класса стенокардии (III ФК).

3.К стенокардии напряжения присоединяются приступы стенокардии покоя (если их не было ранее) (IV ФК).

4.Заметно снижается эффективность нитроглицерина и других антиангинальных препаратов, ранее использовавшихся больными для купирования или профилактики стенокардии.

Стенокардия покоя

Тяжелые и продолжительные приступы стенокардии покоя (если они не выявлялись ранее у данного пациента) представляют собой один из наиболее опасных в прогностическом отношении клинических вариантов НС. По некоторым данным, частота развития ИМ в течение 1–2 месяцев от момента возникновения первых таких ангинозных приступов достигает 40–50%, а летальность — 11–15%.

По сути эта форма может выявляться как у больных с прогрессирующей стенокардией напряжения (в тех случаях, когда к стенокардии напряжения присоединяются приступы стенокардии покоя), так и у пациентов с ВВС и стенокардией Принцметала (вазоспастический вариант стенокардии). Возможно также внезапное появление подобных болевых приступов на фоне относительно стабильного течения заболевания.

Эта форма НС клинически проявляется повторными и тяжелыми приступами стенокардии покоя продолжительностью более 15–20 минут. Интенсивная загрудинная боль нередко сопровождается остро наступающей слабостью, потливостью, одышкой, преходящими нарушениями ритма и проводимости и/или внезапным снижением АД. Боль, как правило, появляется в покое, без предшествующих нагрузок, и становится все более рефрактерной к нитроглицерину. Для ее купирования нередко требуется применение наркотических анальгетиков. Толерантность к физической нагрузке при этом резко падает.

Ранняя постинфарктная стенокардия

Ранняя постинфарктная стенокардия, возникающая в период от 48 ч до 2 недель от начала острого ИМ, по своему прогностическому значению также относится к НС. Возобновление ангинозных приступов в раннем постинфарктном периоде существенно ухудшает как ближайший, так и отдаленный прогноз ИМ: к концу первого года частота рецидивов ИМ достигает 50%, а летальность — 17%. Ранняя постинфарктная стенокардия, как правило, свидетельствует о неполном тромболизисе в окклюзированной КА и о продолжающемся формировании тромба, в том числе и в других сосудистых областях, если имеет место многососудистое поражение КА.

Клинически ангинозная боль у этих больных мало чем отличается от обычной стенокардии, причем встречаются как случаи тяжелой стенокардии покоя и/или малых нагрузок, рефрактерных к антиангинальной терапии, так и случаи неинтенсивных ангинозных болей, провоцируемых лишь чрезмерной физической нагрузкой. Однако во

всех этих случаях раннее возобновление стенокардии у больного с ИМ расценивается как НС.

Таким образом, тщательный анализ основных характеристик болевого синдрома и других анамнестических данных в большинстве случаев позволяет выделить среди больных ИБС пациентов с нестабильным течением заболевания.

Инструментальная диагностика НС.

Электрокардиография

В межприступном периоде у многих больных с синдромом НС ЭКГ имеет ограниченное значение, особенно у больных с ВВС и спонтанной стенокардией Принцметала.

Лишь при глубокой и распространенной ишемии с очагами повреждения миокарда и иногда микронекрозами кардиомиоцитов на ЭКГ в течение 1–4 дней могут регистрироваться преходящие изменения конечной части желудочкового комплекса.

Чаще наблюдается депрессия сегмента RS–T (более 1 мм) горизонтального или косонисходящего типа, которая в большинстве случаев сочетается с соответствующими изменениями зубцов Т (рис. 6) — их сглаженностью или формированием отрицательных равносторонних и остроконечных (“коронарных”) зубцов Т (больше 1 мм). В других случаях отрицательная динамика Т является единственным, хотя и неспецифическим, электрокардиографическим подтверждением развившейся ишемии миокарда.

Рис 6. Динамика ЭКГ (грудные отведения) у больного с нестабильной стенокардией

Сохранение этих изменений в течение нескольких дней после начала дестабилизации ИБС указывает на более глубокое, чем при стабильной стенокардии, ишемическое повреждение миокарда ЛЖ.

Подъем сегмента RS–T указывает на трансмуральную ишемию миокарда, развившуюся вследствие окклюзии КА.

Стойкий подъем сегмента RS–T характерен для развивающегося ИМ (ИМ “в ходу”).

Преходящий подъем сегмента RS–T может быть выявлен во время приступа вазоспастической стенокардии Принцметала.

Эхокардиография |

|

|

|

|

Эхокардиографическое |

исследование |

у больных |

НС дает |

возможность |

количественно оценить степень систолической |

и диастолической дисфункции ЛЖ, |

|||

а также выявить признаки нарушения локальной сократимости, обусловленные как острым ишемическим повреждением кардиомиоцитов, так и наличием у некоторых больных НС постинфарктного кардиосклероза.

Сцинтиграфия миокарда

Сцинтиграфия миокарда с 201Т1, зарегистрированная в покое (без нагрузки), позволяет выявить у части больных НС дефекты накопления радиопрепарата в зонах нарушенной перфузии миокарда и оценить их локализацию и распространенность. Чем меньше времени прошло с момента ангинозного приступа, тем больше шансов обнаружить эти дефекты. Если перфузия миокарда полностью восстановлена, “холодные” зоны локального снижения радиоактивности на сцинтиграммах больше не выявляются. В отличие от этого при остром ИМ или постинфарктном кардиосклерозе “холодные” зоны резкого снижения или отсутствия радиоактивности обнаруживаются в течение длительного времени.

Таким образом, у части больных НС сцинтиграфия миокарда с 201Т1 позволяет визуализировать зоны локального снижения перфузии миокарда, определить их распространенность и локализацию.

Коронароангиография (КАГ)

Проведение КАГ у больных НС позволяет уточнить локализацию, распространенность и характер поражения коронарного русла, а также оценить выраженность коллатерального кровообращения (рис 8.)

Рис.8. Фрагмент коронароангиограммы у больного с осложненной атеросклеротической бляшкой ПМЖВ. Асимметричное сужение артерии с неровными контурами обозначено стрелкой