Методички / 21. Гнойные заболевания пальцев и кисти

.pdf43

значительным увеличением размеров кисти. Кожа со сглаженной складчатостью напряжена, флюктуацию определить не удаётся. При пальпации выраженная болезненность в очаге воспаления. Характерным признаком является постоянный отек тыльной поверхности кисти с нахождением II-IV пальцев в полусогнутом положении. Разгибание пальцев из-за возникновения сильных болей невозможно. При пальпации пуговчатым зондом определяется болезненность в центре ладони, где располагается основной гнойный очаг.

Воспалительный процесс указанной локализации сопровождается изменением общего состояния больного за счет появления симптомов интоксикации.

Лечение оперативное, под внутривенным наркозом.

Перекрёстная или “U”-образная флегмона является тяжёлой формой гнойного воспаления кисти и представляет собой одновременное поражение синовиальных сумой ладони – локтевой и лучевой. “U”-образные флегмоны сопровождаются выраженной интоксикацией, повышением температуры тела,

головной болью, слабостью. Кисть отёчна, сине-багрового цвета, пальпация её крайне болезненна. Пальцы несколько приведены к ладони, активные движения

вних отсутствуют. Пальпаторно выявляются наиболее выраженная болезненность в зоне проекции сухожилий сгибателей I и V пальцев и в проксимальной части кисти, т.е. в месте расположения слепых концов локтевой и лучевой синовиальных сумой. Опасность “U”-образных флегмон заключается

втом, что гнойно-воспалительный процесс может поражать все фасциально-

клеточные пространства кисти и пространства Пирогова в дистальной части

предплечья.

Поражение фасциально-клетчаточных пространств тыла кисти

(подкожная и подапоневротическая флегмоны) возникают как первично -

при попадании инфекции под апоневроз при колотых ранах, так и вторично – в

результате распространения инфекции при гнойных процессах пальцев и ладони на тыл кисти. Диагностика флегмон данной локализации обычно не вызывает затруднений, однако важным также является и распознавание первичного очага инфекции (Рис. 18).

Клинически на тыле кисти определяется инфильтрат, который благодаря наличию рыхлой подкожной клетчатки сопровождается отёком и гиперемией кожных покровов. При поверхностной флегмоне признаки воспаления проявляются более ярко, чем при глубокой. Для подфасциальной флегмоны

44

Рисунок 18. Подкожная флегмона тыла кисти.

характерны синюшный оттенок гиперемии, более распространенный тугой отек, который фиксирует кожу и клетчатку к подлежащим тканям, а также распространение процесса на предплечье с развитием лимфангита и лимфаденита и ограничение функции пальцев и кисти. Лечение оперативное -

производят вскрытие флегмоны под внутривенным наркозом.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ.

В клиническом течении воспалительных процессов пальцев и кисти выделяют серозно-инфильтративную и гнойно-некротическую стадии. Подобное разграничение оказывает большое влияние на тактику лечения при данной патологии. Переход серозно-инфильтративной стадии воспаления в гнойно-некротическую является абсолютным показанием к срочной операции. Таким образом, важное значение имеет раннее распознавание гнойного процесса на основании основных дифференциально-диагностических признаков, которые характеризуют стадии течения заболевания (Таб. № 1).

Большой выбор противовоспалительных и антибактериальных средств, а также эффективных физиотерапевтических предоставил возможность применять комплексную консервативную терапию в серозно-инфильтративной стадии заболевания. В тоже время вопрос о выборе физиотерапевтических средств на ранней стадии развития панариция окончательно не решен, так как существуют наблюдения, свидетельствующие о том, что под влиянием тепловых процедур происходит усиление экссудации, которая ведет к повышению внутритканевого давления, усиливает воспалительный процесс, а в

45

Таблица №1

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО – ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

СЕРОЗНО – ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ И ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОЙ

СТАДИЙ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ

(по Е.В. Усольцевой, К.И. Машкара,1986; В.А. Попову, В.В. Воробьеву, 1986 с изменениями)

|

|

|

Стадия |

||

Признаки |

|

|

|

|

|

|

|

Серозно-ифильтративная |

Гнойно-некротическая |

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

БОЛЬ |

|

|

Чувство распирания, жжение |

Дёргающая, пульсирующая |

|

|

|

|

|

||

ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ |

|

Не локализована |

Локализована |

||

|

|

|

|

|

|

ГИПЕРЕМИЯ |

|

|

Равномерная |

Бледность в центре |

|

|

|

гиперемии |

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

ОТЕЧНОСТЬ |

|

|

Разлитая |

Ограниченная |

|

|

|

|

|

|

|

БОЛЕЗНЕННОСТЬ |

|

ПРИ |

Разлитая |

Локальная |

|

ИССЛЕДОВАНИИ ЗОНДОМ |

|||||

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

ИЗМЕНЕНИЯ |

|

|

Без изменений |

Лейкоцитоз со сдвигом |

|

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ |

«влево», увеличение СОЭ |

||||

|

|||||

|

|

|

|

|

|

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |

|

|

До 2-х суток |

2 и более суток |

|

ЗАБОЛЕВАНИЯ |

|

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

ПОЛОЖЕНИЕ |

ПАЛЬЦА |

Щадящее |

Вынужденное |

||

(КИСТИ) |

|

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА |

|

|

Чаще нормальная |

Повышение |

|

|

|

|

|

||

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ |

|

В области очага |

Всего пальца и (или) кисти |

||

|

|

|

|

|

|

НАПРЯЖЕНИЕ КОЖИ |

|

|

Выражено, с характерным |

Пастозное, с тусклым |

|

|

|

блеском |

оттенком |

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

ЛИМФАНГИТ |

|

|

Отсутствует |

Может быть |

|

|

|

|

|

||

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ |

|

Без изменений |

Увеличены, болезненны |

||

|

|

|

|

|

|

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ |

|

|

Не изменяется |

Ухудшается |

|

|

|

|

|

|

|

46 |

|

ряде случаев приводит к некрозу тканей. В |

связи с этим предложено |

применение локальной гипотермии при помощи |

холодных ванночек или |

орошения пораженной зоны хлорэтилом. Консервативное лечение в серозно-

инфильтративной стадии воспаления не является возвратом к выжидательной тактике, оно позволяет активно управлять воспалительным процессом и способствовать его обратному развитию.

Оперативное лечение панариция имеет ряд особенностей, связанных с формой и характером заболевания, однако необходимым является соблюдение

правила «трех “O”», сформулированного еще Ю.Ю. Джанелидзе, которое включает в себя следующие параметры:

Обстановка – вмешательство должно выполняться в операционной при хорошем освещении специальными инструментами малого размера. Пациент находится в горизонтальном положении, пораженная конечность находится на приставном столике; хирург оперирует сидя.

Обезболивание – проводниковая анестезия или внутривенный наркоз.

Обескровливание – операцию выполняют после предварительного наложения жгута.

Следует также помнить, что операции на кисти относятся к сложным видам оперативного вмешательства и должны выполняться опытными хирургами.

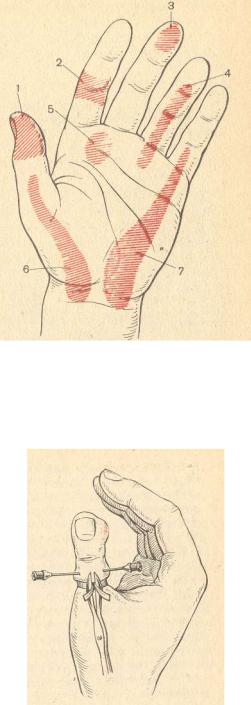

До выполнения разреза, учитывая анатомо-физиологические особенности строения пальцев и кисти необходимо точно локализовать воспалительный процесс с помощью пуговчатого зонда. Участок наибольшей болезненности является проекцией гнойного очага (Рис.19).

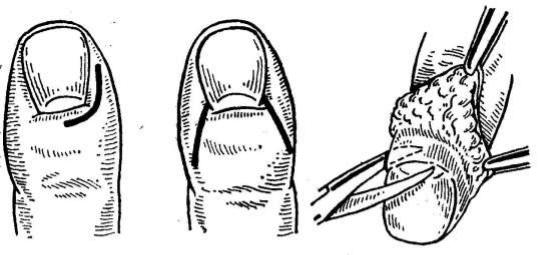

Залогом успешного оперативного лечения панариция является правильно выполненная анестезия пальцев. В настоящее время большинство хирургов для анестезии дистальной и средней фаланги применяют метод стволовой анестезии Лукашевича-Оберста (1% раствор новокаина 2-4 мл). В отдельных случаях жгут на основании пальца можно не накладывать (Рис. 20).

При операциях на проксимальной фаланге пальцев методом выбора является проводниково-инфильтрационная анестезия по Е.В.Усольцевой. Введе-

ние анестетика производят по линии, проходящей на тыле кисти от пястно-

фалангового сустава I-го пальца к V пястной кости, в проекции деления общих пальцевых нервов.

47

Рисунок 19. Зоны болезненности при гнойных заболеваниях пальцев и

кисти. 1 – костный панариций; 2 - суставной панариций; 3 – подкожный панариций;

4 – сухожильный панариций; 5 – мозольный абсцесс ладони; 6 - тенобурсит I пальца и лучевой

ладонной сумки; 7 - тенобурсит V пальца и локтевой ладонной сумки.

Рисунок 20. Проводниковая анестезия по Оберсту-Лукашевичу.

В каждый межкостный промежуток вводят по 30 мл 0,5% раствора новокаина. Анестезия наступает через 3-5 минут. Операцию на проксимальной фаланге пальцев можно выполнять и под анестезией пальцевых нервов, при которой 3-5 мл 0,5%-1,0 % раствора новокаина вводят с обеих сторон основания большого пальца в области жировых подушечек в проекции «окон» в ладонном апоневрозе. При некоторых формах панариция и флегмонах кисти, а также при

48

непереносимости анестетика показано проведение оперативного вмешательства под внутривенным наркозом. Оперативный доступ должен обеспечивать снятие напряжения тканей, удаления гноя и проведения радикальной некрэктомии.

Существуют определенные особенности хирургического лечения в зависимости от формы панариция. Так при выполнении операции по поводу кожного панариция анестезии не требуется. После широкой обработки операционного поля производят иссечение отслоенного эпидермиса при помощи ножниц (Рис.21).

Рисунок 21. Вид раны после удаления эпидермиса.

Раневую поверхность обрабатывают 3% раствором перекиси водорода,

высушивают стерильными шариками. Необходима тщательная ревизия раневой поверхности, так как на ней иногда можно обнаружить свищевой ход, ведущий в подкожную клетчатку, где располагается основной очаг заболевания. В этом случае скопление гноя под эпидермисом является результатом его спонтанного прорыва через дерму из глубжележащих тканей при панариции по типу

«запонки», который относится к подкожному панарицию. При неосложненном течении послеоперационного периода у больных отсутствуют жалобы. В

подобных случаях перевязку производят на 3-4 день. Обычно к этому времени происходит образование здорового эпидермиса в зоне оперативного вмешательства.

При ногтевом панариции в случае расположения очага у свободного края ногтя, для купирования воспалительного процесса достаточно провести его краевую резекцию. При локализации воспалительного процесса под проксимальным краем ногтевой пластинки показана резекция корня ногтя.

Удаление ногтя проводят только при отслойке гноем ногтевой пластинки от своего ложа. В первые 2-3 дня после операции перевязки производят ежедневно

49

с использованием антисептических растворов, в последующем переходят на мазевые повязки.

При тотальном поражении ногтевого валика и подлежащей клетчатки выполняют операцию Канавелла (Рис. 22).

Рисунок 22. Схема операций при ногтевом панариции.

После очистки кожи и выполнения обезболивания производят разрез на стороне поражения, который начинается с тыльной стороны вдоль края когтя в проксимально-ладонном направлении длиной 1-1,5 см. Важно, чтобы разрез отклонялся к ладони, так как только при этом условии обнажается угол ногтевого ложа, где чаще всего задерживается отделяемое. Затем эпонихия отодвигается и отворачивается, бранша ножниц подводится под отслоенный край ногтя, который иссекается. При тотальной паронихии выполняют двухсторонние разрезы. Сдвинутый лоскут укладывается на место. При удалении гноя и некротических тканей важно сохранить ногтевое ложи и матрикс, поскольку при их повреждении вырастающий ноготь будет расщепленным и деформированным.

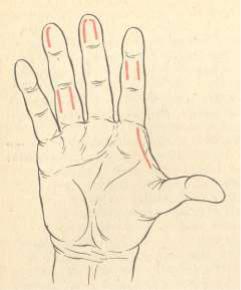

Выбор доступа к гнойному очагу – важный аспект оперативного лечения. Разрез, обеспечивая при оптимально выбранном направлении адекватный объем операции, должен максимально щадить «рабочие» поверхности кисти в соответствии со схемой J.T. Metzger (1955). Скальпелем следует рассекать только кожу; все дальнейшие манипуляции на тканях следует выполнять путем «раздвигания» тканей под контролем глаза.

В случаях подкожного панариция при локализации воспалительного процесса в области дистальной фаланги, которое наблюдается более чем в 75%

50

случаев, наиболее часто применяется разрез типа буквы «Г» или «хоккейной клюшки». Разрез проходит вдоль оси фаланг, посредине её бокового отдела, а

загнутая часть доходит до середины дистального края подушечки фаланги. Г-

образный разрез позволяет создать достаточный отток отделяемого и не нарушает тактильную чувствительность пальца. На проксимальной и средней фаланге чаще всего применяют одноили двухсторонние среднелатеральные разрезы, выполняемые по нейтральным линиям, которые можно увидеть на боковой поверхности пальца, где поперечные складки ладоней и тыльной стороны кисти соединяются между собой. Эти линии при сгибании, сжатии и выпрямлении пальцев не подвергаются действию растягивающих сил, тогда как остальная кожа сокращается или растягивается (Рис. 23).

Рисунок 23. Линейно-боковые разрезы по Клаппу на средней и основной фалангах. Одно- и двусторонний «клюшкообразный» разрез на ногтевых фалангах.

После выполнения разреза уточняют локализацию и протяжённость воспалительного очага, производят тщательную ревизию и удаление некротически измененных тканей с последующей санацией полости растворами перекиси водорода и хлоргексидина. Рану дренируют перчаточной полосой.

Сложную задачу представляет собой хирургическое лечение острого гнойного тендовагинита, так как при этой форме поражается не только подкожная клетчатка, но и влагалища сухожилий с быстрым развитием его некроза, что в конечном итоге приводит к полной утрате функции пораженного пальца. Поэтому в задачу хирурга входит не только рассечение кожи и подкожной клетчатки, но и вскрытие сухожильного влагалища. При

51

тендовагинитах II-IV пальцев производят обычно парные, прерывистые разрезы в области средней и основной фаланг пальцев, как и при подкожном панариции;

к этому иногда добавляют разрез на ладони, немного отступя от основания пальца, чтобы вскрыть слепой мешок синовиального влагалища. Сухожильное влагалище вскрывают следующим образом: раздвигают края раны маленькими крючками и находят сухожильное влагалище, которое обычно имеет желтый или серый цвет (Рис. 24). Влагалище разрезают скальпелем на длину кожного разреза. После удаления экссудата видно сухожилие. Не следует делать разрезы на ногтевых фалангах, так как там нет синовиального влагалища. При операциях не следует спешить резецировать сухожилие, если можно ограничиться удалением отдельных некротизированных волокон.

Рисунок 24. Вид пораженного сухожилия.

При тендовагинитах I и V пальцев производят боковые разрезы по

принципу, описанному выше, а для того, чтобы вскрыть синовиальные влагалища в области ладони, дополнительно делают разрезы по внутреннему краю тенара или гипотенара. При вскрытии синовиального мешка в области

возвышения большого пальца следует остерегаться повреждения двигательных ветвей срединного нерва. Для этого разрез проводят на 1-2 см кнаружи от

складки тенара, не заходя в «запретную зону». |

|

Вскрытие проксимальных слепых |

концов синовиальных мешков, |

которые достигают предплечья и лежат в клетчатке пироговского пространства,

производят разрезами по Канавелу. Разрез длиной 8-10 см делают по ладонной поверхности предплечья, отступя на 2 см выше шиловидного отростка лучевой кости. Кожу и собственную фасцию предплечья рассекают непосредственно у лучевой кости и вводят корнцанг между сухожилием плечелучевой мышцы и лучевой костью. При этом следует остерегаться повреждения поверхностной

52

ветви лучевого нерва. Далее проводят этот инструмент в клетчаточное пространство Н.И. Пирогова и проходят им между лучевым сгибателем запястья и локтевой костью до подкожной жировой клетчатки по локтевой поверхности предплечья. Над выпячиванием кожи, образуемым корнцангом,

на локтевой стороне делают второй кожный разрез (Рис. 25).

Рисунок 25. Вскрытие и дренирование клетчаточного

пространства Н.И. Пирогова.

В серозной стадии суставного панариция показано консервативное лечение, при развитии гнойного артрита – артротомия. Для дифференциальной диагностики стадии заболевания необходимо произвести пункцию сустава.

Пункцию межфаланговых и пястно-фаланговых суставов производят с тыльно-

боковой стороны пальца. При получении серозного экссудата производят его эвакуацию с последующей обязательной иммобилизацией и системной антибактериальной терапией на основании результатов бактериологического исследования экссудата. При отсутствии положительного эффекта в течение 2-

3 дней выполняют артротомию. Оперативные доступы для удаления из пястно-

фаланговых и межфаланговых суставов гноя, некротических масс, а иногда и костных секвестров выполняются обычно с тыльной стороны пальцев в поперечном направлении и должны совпадать с проекцией на кожу суставной щели. При этом обязательно сохраняют соответствующее сухожилие одной из мышц-разгибателей. Практически важно также четко представлять проекционные линии суставных щелей различных суставов. Для этого следует максимально согнуть палец во всех суставах и провести линию, проходящую через середины боковых поверхностей проксимально расположенных фаланг пальцев. Вскрытие полости сустава осуществляют двумя боковыми разрезами по нейтральным линиям с тщательным промыванием полости растворами