- •Оглавление

- •Часть 5. Микробиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (исмп). 2

- •Вопросы для подготовки к экзамену по микробиологии для студентов 3 курса лечебного факультета (с ответами)

- •Часть 5. Микробиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (исмп).

- •Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Характеристика основных возбудителей (условно-патогенных). Особенности микробиологической диагностики.

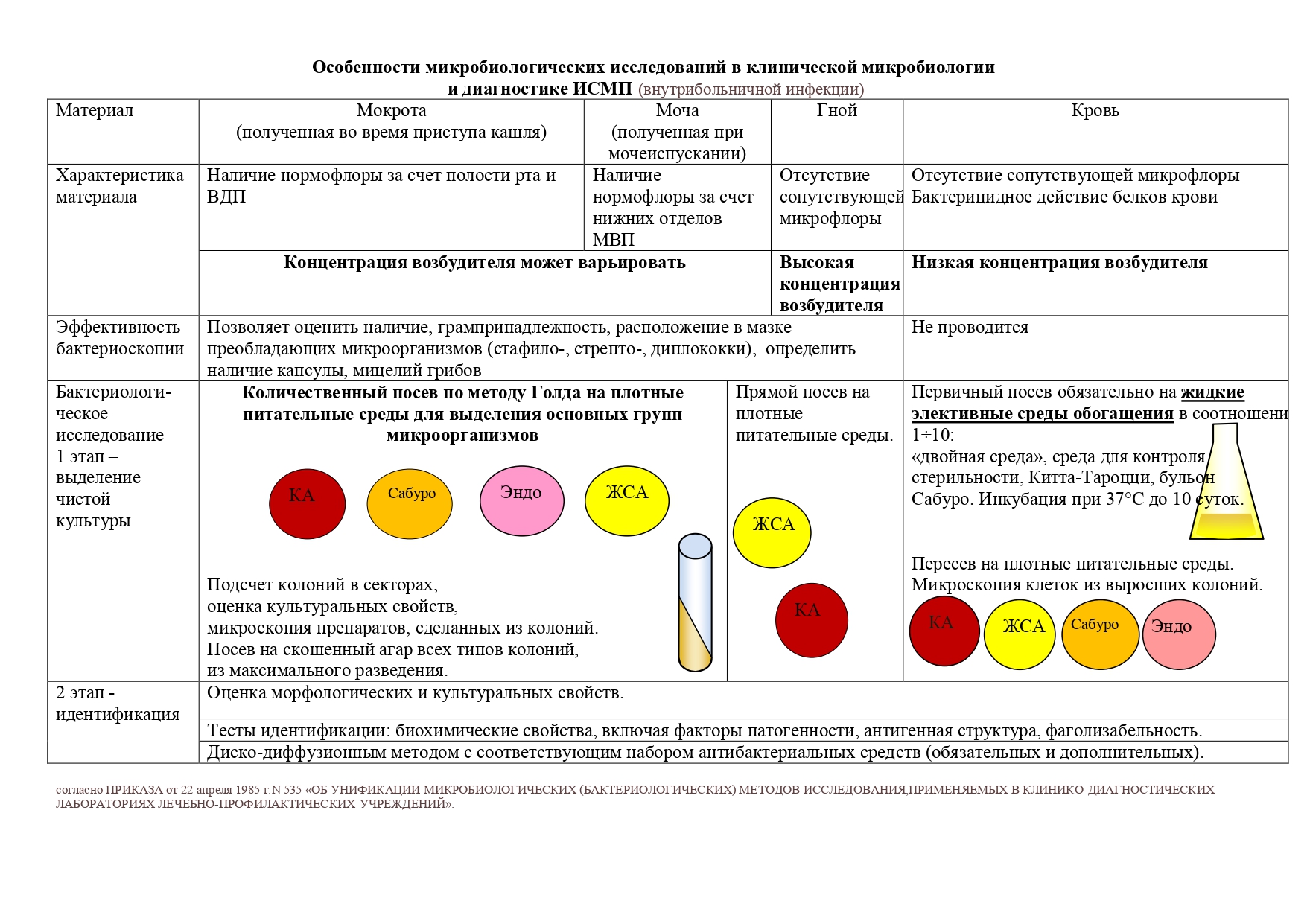

- •20.7.2. Обобщенная (типовая) схема выделения возбудителей оппортунистических инфекций

- •20.7.3. Критерии этиологической значимости выделенной чистой культуры

- •Этиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Особенности больничных эковаров бактерий (госпитальных штаммов).

- •Клиническая микробиология – определение, задачи. Особенности этиологии, клинической картины, микробиологической диагностики оппортунистических инфекций.

- •Лабораторная диагностика гнойно-септических инфекций (гси). Микробиологическое исследование крови

- •Бактериемия

- •Этиологическая структура сепсиса в зависимости от тяжести процесса

- •Микробиологическое исследование мочи

- •Процентное соотношение условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих воспалительные процессы в мочевой сфере

- •Микробиологические методы исследования отделяемого дыхательных путей. Мокрота.

- •Микробиологическое исследование отделяемого ран

- •Бактериологическое исследование отделяемого ран

Этиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Особенности больничных эковаров бактерий (госпитальных штаммов).

Ответ.

ПРИЧИНА прогресс медицины!

Этиология – обычные патогены лишь 15%, а 85% – особые внутрибольничные микроорганизмы, условно патогенная флора, имеют высокую устойчивость к антибиотикам.

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами, подразделяются по этиологии: стафилококки, стрептококки, синегнойная палочка, протей, клебсиеллы и др.

Причина доминирования УПМ в этиологической структуре заключается в том, что именно в стационарах они встречают те самые условия, которые обеспечивают их способность вызывать клинически выраженные заболевания (заражение большой дозой микроорганизмов, ослабление организма пациента, усиление вирулентности возбудителя, необычные эволюционно не обусловленные входные ворота инфекции). В условиях ЛПУ обычно определяется узкий круг возбудителей ИСМП: от 6–8 до 30 (по данным разных авторов).

Установлена также определенная стабильность спектра возбудителей ВБИ в тех или иных типах стационаров:

– в отделениях интенсивной терапии и реанимации наиболее часто выделяется синегнойная палочка;

– в хирургических отделениях этиологическая структура тесно связана с характером оперативного вмешательства и определяются как стафилококки, так и грамотрицательные бактерии;

– в урологических стационарах – протей, кишечная палочка и другие представители грамотрицательных бактерий;

– в травматологических отделениях также наиболее часто выделяются грамотрицательные бактерии;

– в детских стационарах – клебсиелла, пневмоцисты, грибы рода Candida;

– в онкологических больницах – грибы рода Candida, грамотрицательные бактерии, пневмоцисты;

– в гематологических отделениях – грибы рода Candida;

– в родовспомогательных учреждениях считается преобладающим в этиологической структуре золотистый стафилококк, однако все тяжелые формы ИСМП и вспышки, как правило, обусловлены грамотрицательными бактериями, а в отделениях выхаживания новорожденных значима роль эпидермального стафилококка и грибов рода Candida

Клиническая микробиология – определение, задачи. Особенности этиологии, клинической картины, микробиологической диагностики оппортунистических инфекций.

Ответ.

Клиническая микробиология – раздел частной медицинской микробиологии, в котором изучаются условно-патогенные микроорганизмы, не имеющие существенного эпидемиологического значения, но в определенных условиях служащие причиной заболеваний.

Клиническая микробиология – раздел частной медицинской микробиологии, изучающей этиологию и диагностику заболеваний, вызванных УПМ (оппортунистические) в соматических стационарах.

Клиническая микробиология – не равно инфекционная.

Объектом изучения клинической микробиологии становятся условно патогенные микроорганизмы (УПМ), в основном нормофлора, оппортунистические патогены, под которыми подразумеваются микроорганизмы с низкой степенью патогенности для человека или проявляющие свои патогенные свойства только при угнетении естественной резистентности макроорганизма.

В современной патологии человека предполагается этиологическая роль более 100 видов УПМ. Основное значение имеют: грамположительные (стафилококки, стрептококки), грамотрицательные (эшерихии, клебсиеллы, цитробактер, протей, псевдомонады, ацинетобактеры, флаво- и фузобактерии), кандиды и др.

Цель клинической микробиологии – микробиологическая диагностика, специфическая профилактика и химиотерапия инфекционных болезней, часто встречающихся в неинфекционной клинике.

Задачи клинической микробиологии:

изучение роли УПМ в этиологии и патогенезе соматических заболеваний;

разработка методов лабораторной диагностики, специфической профилактики и этиотропной терапии инфекционных заболеваний в соматических отделениях лечебных учреждениях;

исследование эпидемиологии инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), вызванных УПМ;

мониторинг лекарственной устойчивости возбудителей в ЛПУ, изучение механизмов лекарственной устойчивости бактерий и контроль за антимикробной терапией в ЛПУ.

Эпидемиология:

Особенности клиники.

Нет выраженного органного тропизма. Причиной развития различных нозологических форм (бронхитов, пневмоний, отитов, холециститов, пиелонефритов и т.д.) может быть один и тот же вид микроорганизма;

Полиэтиологичность нозологических форм: когда одна и та же нозологическая форма (пневмония, менингит и др.) может быть обусловлена любым УПМ;

Клиническая картина оппортунистических инфекций в большей мере зависит от локализации патологического процесса, чем от возбудителя заболевания;

Оппортунистические инфекции часто протекают как микст-инфекции. В основе развития смешанной инфекции лежит или одновременное заражение несколькими возбудителями, или моноинфекция в течение болезни переходит в смешанную в результате вторичного инфицирования другим видом микроорганизма;

Оппортунистическим инфекциям свойственно хроническое течение. У одних больных болезнь в самом начале приобретает медленное хроническое течение, у других - острая форма переходит в хроническую. Предполагается, что хронизации оппортунистической инфекции способствуют предшествующая заболеванию недостаточность иммунной системы, усугубление или вторичное развитие иммунодефицита в процессе болезни, пожилой возраст пациента, слабая иммуногенность многих антигенов УПМ;

Оппортунистические инфекции имеют выраженную тенденцию к генерализации процесса, которую связывают со сниженной способностью организма к локализации, отграничению патологического очага, что является опять же следствием недостаточности механизмов противомикробного иммунитета;

Оппортунистические инфекции с трудом поддаются терапевтическим мероприятиям, что обусловлено широким распространением множественно-устойчивых к антибиотикам штаммов, гетерогенностью и изменчивостью популяции.

Варианты инфекций:

1. Инфекции кровотока: бактериемия, сепсис

2. Инфекции бронхо-легочной системы (пневмония, бронхит, плеврит, трахеит)

3. Инфекции мочевыводящей системы (пиелонефрит, цистит, уретрит)

4. Инфекции других органов и тканей (раневая инфекция, стрепто-, стафилодермия, мастит, отит и др.)

Особенности лабораторной диагностики:

1) микробиологические методы имеют решающее значение в постановке этиологического диагноза и главным методом диагностики является бактериологический, который заключается в посеве на искусственные питательные среды клинического материала от больного с целью выделения и идентификации чистых культур;

2) исследования направлены на выделение ВСЕХ микроорганизмов, находящихся в патологическом материале, что существенно отличает их от аналогичных исследований при заболеваниях вызванных истинно патогенными бактериями, когда проводится поиск определенного возбудителя.

Критерии ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ выделенной культуры:

1. Выделение возбудителя из патологического материала, который в норме должен быть стерильным (кровь, спинномозговая жидкость). При остальных нозологиях факт обнаружения бактерий самостоятельного значения не имеет, нужны еще подтверждающие факторы.

2. Численность популяции обнаруженного микроба, так называемое критическое число, которое рассчитывают на 1 мл исследуемого материала. Обычно это число равно 105 КОЕ/мл для бактерий и 103-104 для грибов и простейших. Этому критерию придают решающее значение. В случае выделения из материала нескольких видов в оценке этиологической роли имеет значение более высокий титр обнаруженного микроорганизма.

И другие (смотри вопрос 1).