- •Оглавление

- •Часть 2. Инфекция и иммунитет. 2

- •Вопросы для подготовки к экзамену по микробиологии для студентов 3 курса лечебного факультета (с ответами)

- •Часть 2. Инфекция и иммунитет.

- •Понятие об инфекционном процессе. Факторы инфекционного процесса. Формы симбиоза макро- и микроорганизма. Роль макроорганизма и микроорганизмов в инфекционном процессе.

- •3 Фактор Окружающая среда

- •Патогенность и вирулентность бактерий. Количественное определение. Факторы патогенности бактерий. Микробные экзо- и эндотоксины. Свойства. Химический состав.

- •Местная и генерализованная инфекция. Понятие о бактериемии, токсинемии, сепсисе.

- •Виды инфекционного иммунитета. Характеристика.

- •Учение об иммунитете. История. Современное представление.

- •Факторы врожденного иммунитета (клеточные, гуморальные, функциональные)

- •Гуморальный иммунитет. Понятие. Особенности первичного и вторичного иммунного ответа.

- •Формы иммунного ответа. Понятие об иммунопатологии.

- •Серодиагностика инфекционных заболеваний. Принципы. Понятия о титре и диагностическом титре.

- •Серологические реакции

- •Смысл любой серологической реакции – визуализировать взаимодействие аг и ат в лабораторных условиях.

- •Понятие об антигенах и гаптенах. Адъюванты. Антигенная структура бактериальной клетки.

- •Интерфероны. Природа, свойства, механизм действия. Основные продуценты. Практическое применение.

- •Классы иммуноглобулинов (антитела) Структура. Свойства. Функции.

- •Антитоксические сыворотки. Методы получения. Диаферм. Применение антитоксических сывороток в медицине

- •Реакция агглютинации, ее разновидности (ориентировочная, непрямая, развернутая). Механизм. Практическое применение.

- •Реакция непрямой (пассивной) гемагглютиниции. Механизм. Практическое использование.

- •Реакция преципитации. Механизм. Разновидности (кольцепреципитация, реакция преципитации в геле). Применение в медицинской практике.

- •Реакция иммунофлуоресценции (прямая и непрямая). Механизм. Использование в диагностике.

- •Реакция нейтрализации. Принцип. Механизм. Использование в микробиологии при бактериальных и вирусных инфекциях.

- •Реакция гемагглютинации и торможения гемагглютинации в вирусологии.

- •Иммуноферментный метод исследования. Принцип метода. Определение антигенов и антител с помощью ифа.

- •Гиперчувствительность замедленного типа. Механизм ее проявления. Аллергические пробы. Практическое использование в диагностике инфекционных заболеваний.

- •Гиперчувствительность немедленного типа. Анафилаксия. Механизм ее возникновения. Методы предупреждения.

- •Вакцины. Определение. Типы вакцин. Их получение. Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия.

- •Анатоксины. Общая характеристика, получение и применение. Значение в профилактике инфекционных болезней.

- •Иммунные сыворотки. Классификация. Получение. Применение. Понятие о серотерапии и серопрофилактике.

- •Иммуноглобулины (гамма-глобулины) гомологичные и гетерологичные. Получение и применение.

Местная и генерализованная инфекция. Понятие о бактериемии, токсинемии, сепсисе.

Ответ.

Классификация инфекционных заболеваний по локализации в организме.

Местная (очаговая) инфекция – микроорганизмы локализуются в местном очаге.

Генерализованная инфекция – инфекция, при которой возбудитель распространяется по организму лимфогенным или гематогенным путем.

Бактериемия / вирусемия – распространение возбудителя гематогенным путем, при этом кровь является механическим переносчиком возбудителя, т.к. микроорганизмы в ней не размножаются.

Токсинемия – наличие микробных токсинов в крови.

Сепсис (от греч. sepsis – гниение) – генерализованная форма инфекции, характеризующаяся размножением возбудителя в крови. Выделяют 2 формы сепсиса:

Септицемия (первичный сепсис) – возбудитель сразу из входных ворот попадает в кровь и размножается в ней.

Септикопиемия (гноекровие, вторичный метастатический сепсис) развивается в результате генерализации локального инфекционного процесса и характеризуется возникновением вторичных гнойных очагов во внутренних органах.

Токсико-септический шок (бактериальный) – возникает при массивном поступлении бактерий и их токсинов в кровь.

Понятие об инфекции. Факторы инфекционного процесса. Экзогенная и эндогенная инфекция. Ворота инфекции. Механизм заражения. Периоды инфекционного процесса, клинически выраженная, стертая, бессимптомная инфекция. Бактерионосительство.

Ответ.

Инфекция (от лат. infectio – заражение) – представляет собой сложный патофизиологический процесс взаимодействия микро- и макроорганизма, происходящий при определенных условиях внешней и социальной среды.

Результат взаимоотношений между макро- и микроорганизмом в виде адаптационных и патологических реакций – суть инфекционного процесса, наиболее выраженной формой которого является инфекционная болезнь.

Инфекционное заболевание возникает не при каждом попадании патогенного микроорганизма в организм человека. Необходимы:

достаточная доза микроорганизмов (понятие о критических дозах). Чума - несколько бактериальных клеток, дизентерия – десятки, для некоторых инфекций – тысячи и сотни тысяч;

естественный путь проникновения.

Выделяют три основных фактора инфекционного процесса:

возбудитель (МИКРООРГАНИЗМ, количественные и качественные характеристики микробов-возбудителей);

организм человека (МАКРООРГАНИЗМ, его состояние и степень восприимчивости к микробам);

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (физические, химические и биологические факторы окружающей микроб и макроорганизм внешней среды; для человека особое значение имеют социальные условия его жизнедеятельности).

Экзогенные инфекции развиваются в результате проникновения в организм патогенных микроорганизмов из внешней среды.

Эндогенные инфекции обычно развиваются в результате активации и, реже, проникновения условно-патогенных микроорганизмов нормальной микрофлоры из нестерильных полостей во внутреннюю среду организма (например, занос кишечных бактерий в мочевыводящие пути при их катетеризации). Особенность эндогенных инфекции – отсутствие инкубационного периода.

Входные ворота инфекции – место проникновения возбудителя в макроорганизм. Заражение происходит через поврежденную кожу, слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного путей, мочеполовую систему.

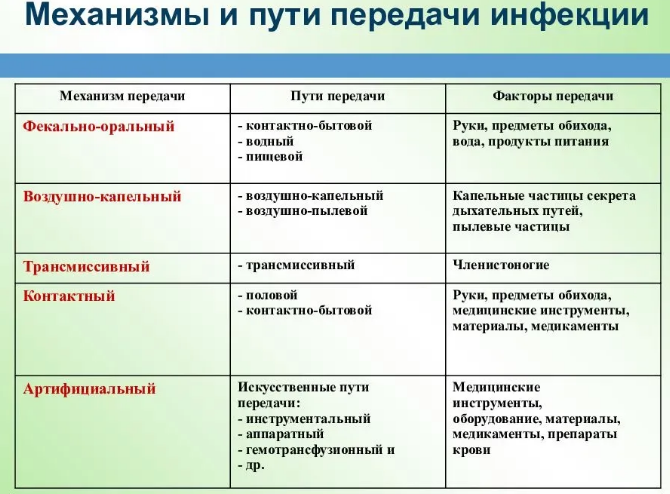

Механизмы передачи инфекции – это эволюционно сложившаяся совокупность способов, которые обеспечивают переход живого патогенного микроорганизма от больного или зараженного носителя к здоровому человеку. Механизм заражения может быть эндогенным (внутренним) и экзогенным (внешним) в зависимости от того где локализуется возбудитель и каковы факторы его передачи.

Механизм передачи – способ перемещения возбудителя инфекционных и инвазивных заболеваний из зараженного организма в восприимчивый.

Этот механизм включает последовательную смену 3-х стадий:

выведение возбудителя из организма хозяина в окружающую среду;

пребывание возбудителя в объектах окружающей среды (биотических или абиотических);

внедрение возбудителя в восприимчивый организм.

Различают следующие механизмы передачи:

фекально-оральный,

аэрогенный (респираторный),

кровяной (трансмиссивный),

контактный

вертикальный (от одного поколения к другому, т.е. от матери плоду трансплацентарно)

Факторы передачи – это элементы внешней среды, обеспечивающие перенос микробов из одного организма в другой.

К ним относятся вода, пища, почва, воздух, живые членистоногие, предметы окружающей обстановки.

Пути передачи – это конкретные элементы внешней среды или их сочетание, обеспечивающие попадание возбудителя из одного организма в другой в определенных внешних условиях.

Для фекально-орального механизма передачи характерны:

алиментарный (пищевой),

водный

контактный (непрямой контакт) пути передачи.

Для аэрогенного механизма передачи характерны:

воздушно-капельный

воздушно-пылевой.

Для трансмиссивного механизма передачи характерны:

передача через укусы кровососущих эктопаразитов,

парентеральный;

половой.

Для контактного (прямого) механизма передачи характерны:

раневой;

контактно-половой (прямой контакт).

Для вертикального механизма передачи характерен трансплацентарный путь.

Периоды инфекционного процесса:

1. Инкубационный период – промежуток времени от момента проникновения возбудителя в организм до появления первых клинических признаков заболевания.

2. Продромальный период – период, в течение которого появляются первые, часто неспецифические, признаки заболевания. Продолжительность – от нескольких часов до нескольких дней.

3. Период развития основных клинических признаков (разгар болезни) – проявление основных характерных для данной болезни признаков .

4. Период выздоровления (реконвалесценции) характеризуется постепенным восстановлением физиологических функций организма.

Клинически выраженная инфекция – манифестная, проявляется у человека какими-то симптомами и (или) синдромами.

Стертая инфекция – вариант манифестной формы, при котором клинические признаки заболевания и смена его периодов выражены нечетко, зачастую минимально, а иммунологические реакции отличаются незавершенностью. Диагностика стертой инфекции вызывает значительные трудности, что способствует пролонгированию инфекционного заболевания в связи с отсутствием своевременного полноценного лечения.

Бессимптомная инфекция – абортивная, латентная, дремлющая, бактерионосительство.

Бактерионосительство – состояние, при котором выделение возбудителя продолжается после клинического выздоровления, при слабой напряженности постинфекционного иммунитета; микробоносительство развивается у здоровых лиц, контактировавших с больными или носителями соответствующих микроорганизмов.

Выделяют острое (до 3 мес), затяжное (до 6 мес) и хроническое (более 6 мес) микробоносительство.

Понятие об инфекции. Факторы инфекционного процесса. Формы инфекции (острая и хроническая, моноинфекция, смешанная инфекция, реинфекция, рецидив, вторичная инфекция, суперинфекция. Понятие о спорадической и эпидемической заболеваемости, эпидемии и пандемии).

Ответ.

Инфекция (от лат. infectio – заражение) – представляет собой сложный патофизиологический процесс взаимодействия микро- и макроорганизма, происходящий при определенных условиях внешней и социальной среды.

Результат взаимоотношений между макро- и микроорганизмом в виде адаптационных и патологических реакций – суть инфекционного процесса, наиболее выраженной формой которого является инфекционная болезнь.

Выделяют три основных фактора инфекционного процесса:

возбудитель (МИКРООРГАНИЗМ, количественные и качественные характеристики микробов-возбудителей);

организм человека (МАКРООРГАНИЗМ, его состояние и степень восприимчивости к микробам);

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (физические, химические и биологические факторы окружающей микроб и макроорганизм внешней среды; для человека особое значение имеют социальные условия его жизнедеятельности).

Классификации инфекций

По кратности заражения:

инфекция с однократным заражением организма

суперинфекция – заражение тем же или другим микробом, но до выздоровления.

реинфекция – заражение тем же микроорганизмом, но после выздоровления.

рецидив – возврат клинических проявлений болезни без повторного заражения за счет оставшихся в организме возбудителей (остеомиелит, возвратный тиф).

По пути проникновения:

экзогенная;

эндогенная.

По числу возбудителей:

моноинфекция;

смешанная инфекция.

По этиологическому фактору

бактериальные инфекции;

вирусные инфекции;

грибковые инфекции (микозы).

По длительности – острая и хроническая.

По степени распространения – локальная и генерализованная

По выраженности – манифестная и инаппарантная

По источнику – антропонозы, зоонозы, сапронозы.

Особое место занимают инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП).

Вторичная инфекция – инфекционный процесс, развивающийся на фоне уже имеющейся (первичной) инфекции, вызванной другим микроорганизмом.

Спорадическая заболеваемость — заболеваемость, характерная для данного сезона года, данного коллектива, данной территории (единичные случаи заболеваний, эпидемически не связанные между собой).

Эпидемическая вспышка – категория интенсивности эпидемического процесса, характеризующаяся одновременным возникновением у людей на определённой территории (в определённом коллективе) инфекционных заболеваний, связанных общим источником инфекции или путями её передачи.

Эпидемия – это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Пандемия – это эпидемия, охватывающая значительную часть населения страны, группы стран, а иногда и всего континента.