- •Методы исследования коагуляционного (вторичного) гемостаза.

- •1. Оценка активности коагулянтов I фазы. Время свертывания крови по Сухареву (капиллярная кровь)

- •Время свертывания по Ли-Уайту (венозная кровь)

- •Время рекальцификации плазмы

- •Каолин-кефалиновое время

- •2) Оценка активности II фазы коагуляционного гемостаза. Определение протромбинового времени

- •Протромбиновый индекс плазмы (пи)

- •3) Оценка третьей фазы свертывания крови - образование фибрина. Определение концентрации фибриногена

- •4) Оценка четвертой фазы свертывания крови Индекс ретракции кровяного сгустка

- •Методы исследования активности антикоагулянтов и фибринолиза. Оценка активности антитромбиновой системы плазмы

- •Оценка активности системы плазмина.

Занятие 8. Физиология и методики оценки коагуляционного гемостаза. Факторы свертывания крови. Система антикоагулянов. Система фибринолиза.

Коагуляционный механизм гемостаза обеспечивает остановку кровотечения в более крупных сосудах (сосудах мышечного типа). Остановка кровотечения осуществляется за счет свертывания крови – гемокоагуляции. Процесс свертывания крови заключается в переходе растворимого белка плазмы крови фибриногена в нерастворимый белок фибрин. Кровь из жидкого состояния переходит в студнеобразное, образуется сгусток, который закрывает просвет сосуда. Сгусток состоит из фибрина и осевших форменных элементов крови – эритроцитов. Сгусток, прикрепленный к стенке сосуда, называется тромбом, он подвергается в дальнейшем ретракции (сокращению) и фибринолизу (растворению). В свертывании крови принимают участие факторы свертывания крови. Они содержатся в плазме крови, форменных элементах, тканях.

Факторы свертывания крови

В процессе свертывания крови принимают участие много факторов, они называются факторами свертывания крови, содержатся в плазме крови, форменных элементах и тканях. Плазменные факторы свертывания крови имеют наибольшее значение.

Плазменные факторы свертывания крови – белки, большинство из которых ферменты. Они находятся в неактивном состоянии, синтезируются в печени и активируются в процессе свертывания крови.

Существует пятнадцать плазменных факторов свертывания крови, основными из них являются следующие.

I – фибриноген – белок, переходящий в фибрин под влиянием тромбина, участвует в агрегации тромбоцитов, необходим для репарации тканей.

II – протромбин – гликопротеид, переходящий в тромбин под влиянием протромбиназы.

IV – ионы Ca++ участвуют в образовании комплексов, входят в состав протромбиназы, связывают гепарин, способствуют агрегации тромбоцитов, принимают участие в ретракции сгустка и тромбоцитарной пробки, тормозят фибринолиз.

Дополнительными факторами, ускоряющими процесс свертывания крови, являются акцелераторы (с V по XIII факторы).

VII – проконвертин – гликопротеид, принимающий участие в формировании протромбиназы по внешнему механизму;

X – фактор Стюарта—Прауэра – гликопротеид, являющийся составной частью протромбиназы.

XII – фактор Хагемана – белок, активируется отрицательно заряженными поверхностями, адреналином. Запускает внешний и внутренний механизм образования протромбиназы, а также механизм фибринолиза.

Тканевым фактором является тромбопластин, который содержится в коре головного мозга, в легких, в плаценте, эндотелии сосудов, способствует развитию распространенного внутрисосудистого свертывания крови.

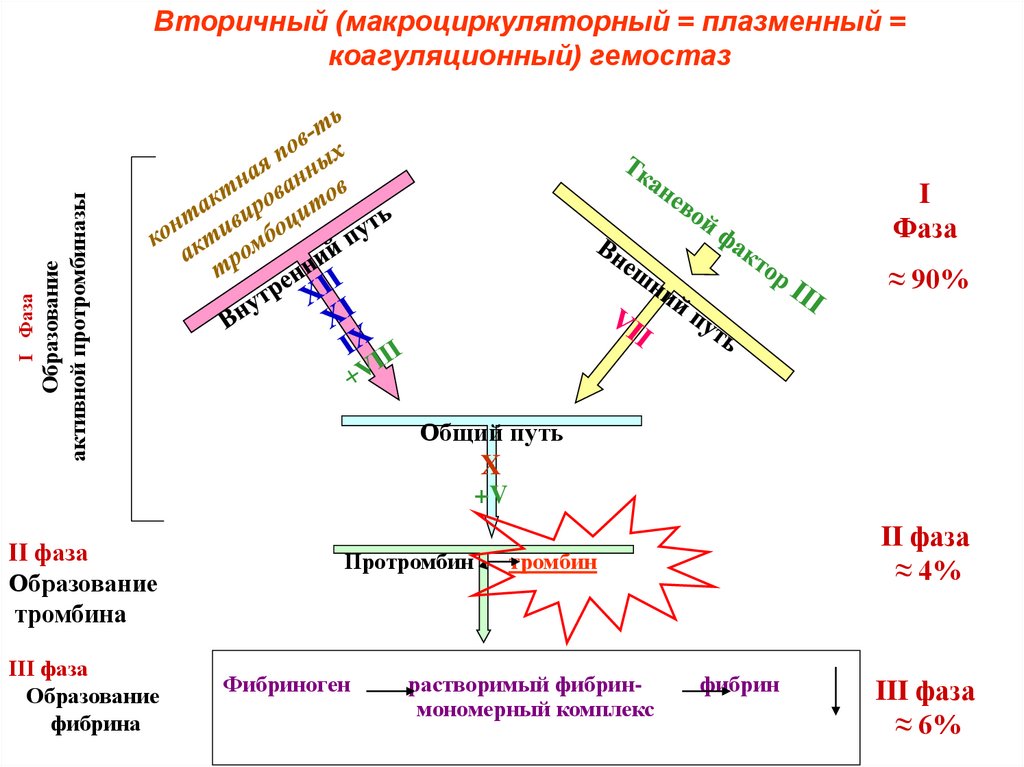

Процесс свертывания крови происходит в три фазы.

1. Сущность первой фазы состоит в активации X-фактора свертывания крови и образовании протромбиназы. Протромбиназа – это сложный комплекс, состоящий из активного X-фактора плазмы крови, активного V-фактора плазмы крови и третьего тромбоцитарного фактора. Активация X-фактора происходит двумя способами. Деление основано на источнике матриц, на которых происходит каскад ферментативных процессов. При внешнем механизме активации источником матриц является тканевый тромбопластин (фосфолипидные осколки клеточных мембран поврежденных тканей), при внутреннем – обнаженные коллагеновые волокна, фосфолипидные осколки клеточных мембран форменных элементов крови.

2. Сущность второй фазы – образование активного протеолитического фермента тромбина из неактивного предшественника протромбина под влиянием протромбиназы. Для осуществления этой фазы необходимы ионы Ca.

3. Сущность третьей фазы – переход растворимого белка плазмы крови фибриногена в нерастворимый фибрин.

Система фибринолиза – ферментативная система, расщепляющая нити фибрина, которые образовались в процессе свертывания крови, на растворимые комплексы. Система фибринолиза полностью противоположна системе свертывания крови. Фибринолиз ограничивает распространение свертывания крови по сосудам, регулирует проницаемость сосудов, восстанавливает их проходимость и обеспечивает жидкое состояние крови в сосудистом русле. В состав системы фибринолиза входят следующие компоненты:

1) фибринолизин (плазмин). Находится в неактивном виде в крови в виде профибринолизина (плазминоген). Он расщепляет фибрин, фибриноген, некоторые плазменные факторы свертывания крови;

2) активаторы плазминогена (профибринолизина). Они относятся к глобулиновой фракции белков. Различают две группы активаторов: прямого действия и непрямого действия. Активаторы прямого действия непосредственно переводят плазминоген в активную форму – плазмин. Активаторы прямого действия – трипсин, урокиназа, кислая и щелочная фосфатаза. Активаторы непрямого действия находятся в плазме крови в неактивном состоянии в виде проактиватора. Для его активации необходимы лизокиназа тканей, плазмы. Свойствами лизокиназы обладают некоторые бактерии. В тканях находятся тканевые активаторы, особенно много их содержится в матке, легких, щитовидной железе, простате;

3) ингибиторы фибринолиза (антиплазмины) – альбумины. Антиплазмины тормозят действие фермента фибринолизина и превращение профибринолизина в фибринолизин.

Процесс фибринолиза проходит в три фазы.

Во время I фазы лизокиназы, поступая в кровь, приводят проактиватор плазминогена в активное состояние. Эта реакция осуществляется в результате отщепления от проактиватора ряда аминокислот.

II фаза – превращение плазминогена в плазмин за счет отщепления липидного ингибитора под действием активатора.

В ходе III фазы под влиянием плазмина происходит расщепление фибрина до полипептидов и аминокислот.

Эти ферменты получили название продуктов деградации фибриногена / фибрина, они обладают выраженным антикоагулянтным действием. Они ингибируют тромбин и тормозят процесс образования протромбиназы, подавляют процесс полимеризации фибрина, адгезию и агрегацию тромбоцитов, усиливают действие брадикинина, гистамина, ангеотензина на сосудистую стенку, что способствует выбросу из эндотелия сосудов активаторов фибринолиза.

Методы исследования коагуляционного (вторичного) гемостаза.

1. Оценка активности коагулянтов I фазы. Время свертывания крови по Сухареву (капиллярная кровь)

Материалом для исследования является небольшое количество крови из пальца пациента.

Материал набирается в специальный сосуд - капилляр, который наклоняется в заданном ритме то влево, то вправо под определенным углом. Секундомером засекается время, когда кровь перестает свободно перемещаться внутри сосуда, то есть начинает свертываться.

Время свертываемости крови (по Сухареву) в норме составляет: начало образования фибрина от 30 до 120 секунд, окончание процесса от 3-х до 5-ти минут.

Время свертывания по Ли-Уайту (венозная кровь)

Для проведения анализа один миллилитр крови набирается в пробирку (обычную или силиконовую) и выдерживается при температуре 37 градусов. В норме, в несиликоновой пробирке, кровь сворачивается за 5-7 минут. Забор осуществляется широкой иглой в парафинированный шприц или самотеком. Образование сгустка определяется путем покачивания пробирки на 60-70 град.

Норма - 5-7 минут для обычной стеклянной пробирки. Удлинение - снижение активности коагулянтов I фазы, участвующих во внутреннем механизме коагуляционного гемостаза, укорочение - о повышении.

Время рекальцификации плазмы

Принцип: определение время свертывания декальцинированной (цитратной) плазмы после добавления CaCl2. Процесс свертывания запускается по внутреннему механизму. В пробирку при 37оС, наливают 0,2 мл 0,28% раствора CaCl2 и 0,1 мл 0,85% раствора хлорида натрия. Через 60 сек в пробирку вводят 0,1 мл исследуемой плазмы и включают секундомер. Фиксируют время свертывания плазмы. Определение желательно проводить 2-3 раза.

В норме время рекальцификации плазмы равно 60-120 сек. Удлинение говорит о снижении активности коагулянтов 1 фазы, укорочение - о повышении.

Каолин-кефалиновое время

(АПТВ - активированное парциальное тромбопластиновое время)

Каолин (белая глина) - активатор фактора Хагемана. Кефалин (парциальный тромбопластин) - заменитель 3 фактора тромбоцитов.

Принцип метода: АПТВ - это модифицированное время рекальцификации

Методика: в пробирку, нагретую до 37оС на водяной бане, помещают 0,1 мл тщательно взболтанного реагента АПТВ и проводится инкубация при 37оС в течение 5 мин. Добавляют 0,1 мл исследуемой цитратной плазмы, взбалтывают, инкубируют 2 мин, и одновременно с добавлением 0,1 мл подогретого до 37оС 0,28% раствора CaCl2 начинается измерение времени свертывания.

В норме АПТВ составляет 30-45 сек. Удлинение АПТВ на 8 сек и более говорит о снижении активности плазменных коагулянтов 1 фазы, укорочение - о повышении.

2) Оценка активности II фазы коагуляционного гемостаза. Определение протромбинового времени

Принцип: запуск свертывания крови по внешнему механизму при добавлении к исследуемой плазме тканевого тромбопластина. При избытке тромбопластина, оптимальном содержании кальция и фибриногена в плазме время образования сгустка зависит от активности фактора YII и факторов протромбиназного комплекса (II,Y,X, ф.3тр.). Проба Квинка используется для оценки активности коагулянтов II фазы.

Методика: в пробирку с 0,1 мл исследуемой цитратной плазмы добавляют 0,1 мл раствора тромбопластина и смесь инкубируют 1 мин на водяной бане при 37оС. Затем добавляют 0,1 мл 0,28% раствора CaCl2 и сразу включают секундомер. Время от момента добавления в плазму раствора CaCl2 до образования сгустка фибрина соответствует протромбиновому времени (в секундах). С целью контроля активности тромбопластина параллельно определяют протромбиновое время эталонной плазмы (полученной от здорового человека).

Норма 13-15 сек. Удлинение протромбинового времени говорит о снижении активности коагулянтов II фазы, укорочение - о повышении. Кроме того, протромбиновое время может удлиняться при очень низком содержании фибриногена в плазме (ниже 1 г/л).