Экзамен 2021 / ОТС Лекции 1 и 2 часть

.pdf

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пэ |

|

|

|

Пэ |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

1 |

0 |

|

2 |

|

|

1 |

0 |

|

2 |

|

|

1 |

|

|

э cos 0 |

||

B( )вых |

|

|

|

G( )вых cos d |

|

G0K0 |

2 cos d |

G0K0 |

2 2sin |

||||||||||||

2 |

|

2 |

|

2 |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

Пэ |

|

|

Пэ |

|

|

|

2 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

2 |

|

|

|

0 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

K 2 |

G |

|

|

sin |

э |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

0 |

э |

0 |

|

|

|

|

2 |

cos |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

э |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

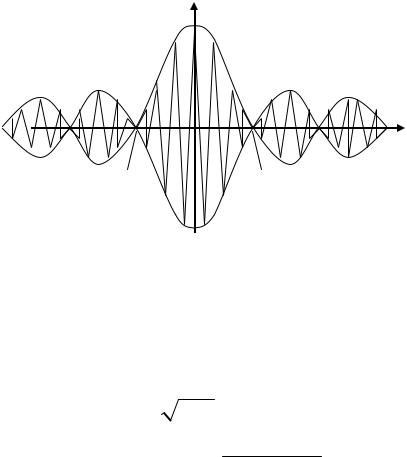

График функции корреляции процесса на выходе ПФ показан на рис.14.4:

В( )вых

Рис.14.4.

-2 /Пэ 2 /Пэ

Определим ФПВ процесса у на выходе фильтра.

Т.к. процесс на входе фильтра нормальный с нулевым средним значением, то процесс y на выходе фильтра тоже будет гаусовским процессом с нулевым средним значением и дисперсией 2, которая равна Bвых(0), как это указывалось в разделе , посвященном изучению функции корреляции:

W ( y ) |

1 |

|

|

y 2 |

|

|

|

2 |

|||

|

|

e 2 |

|||

|

2 |

||||

|

|

|

|||

2 B вых (0 ) G 0 k2 02 э

Анализ графика функции корреляции на рис.14.4 позволяет определить интервал корреляции для процесса на выходе фильтра. Интервал корреляции вычисляется в данном случае как расстояние от точки =0 до значения , при котором функция корреляции первый раз обращается в ноль. Из графика следует, что интервал корреляции равен 2 /пэ, т.е. обратно пропорционален ширине спектра процесса.

Вопросы для самопроверки.

1.Рассчитайте функцию корреляции случайного процесса , если известен его энергетический спектр.

71

2.Рассчитайте энергетический спектр процесса, если известна его корреляционная функция

3.Что такое белый шум?

4.Определите функцию корреляции случайного процесса на выходе полосового фильтра, если на входе фильтра действует белый щум.

15. Модели непрерывных каналов связи.

Реальные каналы связи достаточно сложно описать таким образом, чтобы удовлетворить требования разработчиков телекоммуникационной

аппаратуры |

и специалистов, занимающихся эксплуатацией систем |

|||

связи. |

В то же время |

при решении практических задач |

некоторые |

|

параметры канала связи |

являются несущественными для одного класса |

|||

задач, |

и |

определяющими для другого. Поэтому были |

разработаны |

|

несколько моделей, которые отражают наиболее существенные параметры и характеристики типичных реальных каналов связи:

Идеальный канал без помех Сигнал на выходе такого канала определяется так:

s(t) = k u(t - ),

где s(t) - сигнал на выходе канала, u(t) - сигнал на входе канала,

k - коэффициент передачи канала,- время задержки сигнала в канале.

Параметры канала - постоянны.

Канал с аддитивным гауссовским шумом

Сигнал на выходе такого канала имеет вид: s(t) = k u(t - ) + x(t),

где x(t) - нормальный шум.

Параметры канала либо постоянны, либо являются известными функциями времени.

Канал с неопределенной фазой сигнала и аддитивным шумом

Сигнал на выходе такого канала связи описывается таким же выражением, которое приведено выше для канала с аддитивным

гауссовским шумом, но |

параметры канала k и для канала с |

неопределенной фазой |

сигнала являются случайными функциями |

времени. |

|

Канал с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом

Сигнал на выходе канала с межсимвольной интерференцией представляет собой в каждый момент времени сумму данной к-ой посылки сигнала, переходной процесс (межсимвольная интерференция ) от предыдущих и последующих посылок сигнала и аддитивный шум.

72

16. Введение в теорию цифровой фильтрации

Цифровой фильтр - это микроэвм, микропроцессор, которые осуществляют операцию фильтрации средствами вычислительной техники.

Цифровой фильтр (ЦФ) описывается разностным уравнением:

L |

M |

|

|

yi al yi l bm xi m |

|

||

l 1 |

m 0 |

|

|

где xi - сигнал на входе |

ЦФ, |

|

|

yi - сигнал на выходе ЦФ, |

|

||

al , bm - коэффициенты. |

|

||

Максимальное из чисел L,M определяют порядок ЦФ. |

|

||

Если все коэффициенты |

al |

равны нулю, то |

ЦФ называется |

нерекурсивным. Если хотя бы один из коэффициентов al |

не равен нулю, |

||

то фильтр называется рекурсивным. |

|

||

Основные характеристики ЦФ следующие:

-импульсная реакция цифрового фильтра gi , т.е. реакция ЦФ на единичный импульс (xi=1 при i=0, xi=0 при i 0);

-переходная характеристика цифрового фильтра hi , т.е. реакция ЦФ на дискретную функцию единичного скачка ( xi = 1 при i 0, xi =0 при i<0 );

-передаточная функция ЦФ, равная отношению Z - преобразований выходного сигнала и входного:

|

Y (z) |

|

|

|

K (z) |

; где Y (z) yi z i |

; X (z) xi z i |

||

X (z) |

||||

|

i 0 |

i 0 |

Передаточная функция позволяет достаточно легко получить АЧХ и ФЧХ цифрового фильтра , подставив в выражение для K(z) вместо

переменной z выражение еj T .

Более детально характеристики ЦФ второго порядка будут рассматриваться во второй части курса ТЭС, посвященной изучению цифровых телекоммуникационных систем.

Вопросы для самопроверки

1.Что такое цифровой фильтр?

2.Запишите разностное уравнение для ЦФ.

3.Что такое импульсная реакция ЦФ?

4.Что такое переходная характеристика ЦФ?

5.Что такое передаточная функция ЦФ?

6.Что такое z-преобразование заданного процесса ?

73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные системы связи становятся все более совершенными, предоставляя пользователю широкий выбор различных телекоммуникационных услуг. С точки зрения специалиста в области телекоммуникации это означает, что системы связи становятся все более сложными и их эксплуатация требует не только некоторых практических навыков, но и глубоких знаний в области теории связи.

Первая часть курсы, посвященная, в основном, изучению преобразований аналоговых сигналов в различных блоках системы связи, имеет самостоятельное значение, поскольку значительная часть информации передается в аналоговой форме. В то же время этот раздел курса ТЭС является, фактически, введением в теорию цифровой электрической связи. Цифровые системы связи позволяют еще более расширить спектр телекоммуникационных услуг, предоставляемых пользователю, и представляют собой ту базу, без которой невозможно функционирование ни одной отрасли народного хозяйства на современном этапе развития информационного сообщества.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Теория электрической связи. Учебник для Вузов. - М., Радио и связь, 1998, 432 с.

2.Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сигналов. - М., Радио и связь, 1986, 304 с.

3.Кловский Д.Д., Шилкин В.А.. Теория электрической связи, Сб. задач и упражнений. - М., Радио и связь, 1990, 280 с.

4. Зюко А.Г., Фалько А.И., Панфилов И.П., Банкет В.Л., Иващенко П.В.. Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации. - М., Радио и связь, 1985, 272с.

5.Назаров М.В., Прохоров Ю.Н. Теория электрической связи. Учебное пособие. МТУСИ, 1991, 72с.

74

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

( МТУСИ )

А.С. Сухоруков

Теория цифровой связи

(Часть 2)

Учебное пособие

Москва 2007

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО СВЯЗИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

( МТУСИ )

А.С. Сухоруков

Теория цифровой связи

(Часть 2)

Учебное пособие (для специальностей 200700, 200900, 201000, 201200)

Москва 2007

1

УДК 621.391

Сухоруков А.С. Теория цифровой связи: Учебное пособие / МТУСИ.- М.,2007.-52 с.

В конспект включены следующие разделы теории электрической связи: оптимальный приемник двоичных сигналов, согласованный фильтр, некогерентный демодулятор двоичных сигналов, эффективное и помехоустойчивое кодирование, пропускная способность канала связи, многоканальные системы связи.

Для специальностей 200700, 200900, 201000, 201200.

Издание утверждено методическим советом ОТФ в качестве учебного пособия.

Протокол № _ от __ __ 2007г.

Рецензенты: Н.М. Наумов, доцент (МТУСИ) В.И. Котиков, профессор (МИИГА)

Московский технический университет Связи и информатики, 2007 г.

2

1. ВВЕДЕНИЕ

Современный мир – это мир телекоммуникаций. Телефон, телевизор, компьютер стали неизменными спутниками каждого человека на протяжении всей его жизни. Но все эти оконечные устройства станут бесполезными игрушками, если не обеспечить эффективный и помехоустойчивый обмен информацией между источником информации и её получателем с помощью системы связи.

Система связи - это совокупность технических устройств, по которым сигнал поступает от источника информации к получателю информации. Обобщенная структурная схема цифровой системы связи представлена на рисунке 1.1. Она практически повторяет схему, приведенную в 1-ой части конспекта «Теория цифровой связи» [2].

Рис.1.1.

ИИ - Источник информации.

АЦП - Аналого-цифровой преобразователь. ЦФ - Цифровой фильтр.

БЭК - Блок эффективного кодирования. Ш – Шифратор.

БПК - Блок помехоустойчивого кодирования. ПР – Перемежитель.

БРС - Блок расширения спектра. М – Модулятор.

Вых. устр. - Выходное устройство.

Линия связи – совокупность технических устройств (металлический или волоконно-оптический кабель, провод, волновод) или окружающая среда, по которым сигнал поступает от передатчика к приемнику.

Вх.устр. - Входное устройство. ДМ – Демодулятор.

СФ - Согласованный фильтр. ДК – Декодер канала.

3

ДШ – Дешифратор.

ДИ – Декодер источника.

ЦАП - Цифро-аналоговый преобразователь. ПИ - Получатель информации.

Назначение, функции и характеристики аналого-цифрового (АЦП) и цифроаналогового (ЦАП) преобразователей, цифрового фильтра (ЦФ), модулятора

(М) и демодулятора (ДМ), виды цифровой модуляции рассмотрены в первой части конспекта. Назначение остальных блоков и их влияние на характеристики системы связи, в целом, рассматриваются в данном учебном пособии.

2. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ

2.1 Алгоритм оптимального приема.

На вход приемника поступает процесс z(t), равный сумме одного из

возможных вариантов сигнала ui(t) и помехи x(t): |

|

z(t)= ui(t) + x(t); |

(2.1) |

Способность системы связи препятствовать мешающему влиянию помех

называется помехоустойчивостью системы связи. |

Максимальная |

||

достижимая |

помехоустойчивость |

называется |

потенциальной |

помехоустойчивостью. Количественной мерой помехоустойчивости является вероятность ошибки р:

р = lim |

N ош |

; |

(2.2) |

|

|||

N → ∞ |

N |

|

|

N - общее количество переданных символов, посылок, сообщений;

Nош - количество ошибок, т.е. количество неверно принятых символов, сообщений.

Если N достаточно велико, но не бесконечно, то р = Nош/N называют частостью ошибок. Высокой помехоустойчивости соответствует малая вероятность ошибки. Низкой (плохой) помехоустойчивости соответствует большая

вероятность ошибки.

Потенциальной помехоустойчивости соответствует минимальная вероятность ошибки.

Реальные системы связи работают с такими вероятностями ошибок: р=10-1 – 10-3 - удовлетворительное качество; р=10-4 – 10-6 - хорошее качество; р=10-7 – 10-9 - отличное качество.

Т.к. на полезный сигнал в линии связи накладываются помехи, то задача разработчика - сконструировать приемник, который наилучшим образом выделяет сигнал из помех.

Приемник, реализующий потенциальную помехоустойчивость, называется оптимальным или идеальным приемником Котельникова.

Оптимальный приемник (ОП) дает минимальную вероятность ошибки.

Она может быть и очень большая, но никакой другой приемник не даст меньшую вероятность ошибки.

4

Правило работы оптимального приемника может быть только статистическим. Поясним этот вывод. На рисунке 2.1 показан процесс z(t) на входе приемника, т.е. сигнал плюс шум.

Рис.2.1.

Мы видим, что в начале интервала наблюдения z(t) имеет вид информационного импульса. Однако, мы не можем точно сказать, что передавалось. Может быть передавали "1" и помеха оказалась равной "0", но возможно, что был передан "0" и помеха оказалась равной "1". Можно только указать вероятность, с которой процесс z(t) получился или из "1", или из "0".

Оптимальный приемник вычисляет W(ui/z) - условные (апостериорные) функции плотности вероятности (ФПВ) передачи ui(t) для всех i от 0 до М, если на входе приемника процесс z(t). Сравнивая вычисленные ФПВ, оптимальный приемник дает на выходе тот вариант сигнала uj(t), который соответствует максимальному значению ФПВ, т.е. решение оптимального приемника R соответствует аргументу, максимизирующему апостериорную ФПВ:

R=arg[maxW(u |

/z)]; |

(2.3) |

|

i |

i |

|

|

Если передаваемый сигнал двоичный, то символы могут принимать только 2 значения: 1 и 0. Правило работы оптимального приемника двоичных символов

принимает вид:

если W(1 / z) > W (0 / z)– то ОП дает на выходе решение R=1, если W (1 / z) < W (0 / z)– то ОП дает на выходе R=0.

Если единственная помеха в канале связи - белый нормальный шум, т.е.

гауссов шум с постоянной спектральной плотностью энергии, то

оптимальный приемник должен давать на выходе тот символ ui(t), который соответствует минимуму интеграла:

arg min |

Т |

[z(t)-u |

(t)]2dt; |

|

∫ |

(2.4) |

|||

повсемui 0 |

i |

|

|

|

|

|

|

||

Для двоичной системы связи передаче 0 соответствует передача в линию связи символа u0(t), а передаче 1 соответствует передача в линию связи символа u1(t). Правило работы оптимального приемника двоичных сигналов, если в канале связи действует белый нормальный шум , имеет вид:

5