- •Эпителиальная ткань.

- •Функции:

- •Общие признаки строения эпителия:

- •Препарат 139. Однослойный призматический и однослойный плоский эпителий (стенка пилорического отдела желудка)

- •Препарат 44. Однослойный кубический эпителий (канальцы почки)

- •Препарат 50. Многослойный переходный эпителий (стенка мочевого пузыря) Переходный (уротелий)

- •Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань

- •Клетки (10 видов)

- •Межклеточное вещество

- •Регенерация рвст.

- •Препарат 60. Рыхлая волокнистая соединительная ткань

- •Препарат 58. Плотная оформленная соединительная ткань (сухожилие)

- •Препарат 24. Кровь человека (мазок)

- •Препарат 65. Гиалиновый хрящ (срез ребра)

- •Препарат 68. Пластинчатая костная ткань (поперечный срез диафиза трубчатой кости)

- •Препарат 69. Прямой остеогенез (срез челюсти эмбриона крысы)

- •Препарат 70. Непрямой остеогенез (на месте хрящевой модели трубчатой кости)

- •Развитие костной ткани

- •Препарат 72. Исчерченная висцеральная мышца (срез языка)

- •Препарат 73. Исчерченная сердечная мышца

- •Препарат 74. Псевдоуниполярная нервная клетка (спинномозговой ганглий)

- •Препарат 75. Субстанция Ниссля (хроматофильное вещество) в мотонейронах спинного мозга

- •Препарат 79. Миелиновые нервные волокна (разволокненный седалищный нерв)

Препарат 50. Многослойный переходный эпителий (стенка мочевого пузыря) Переходный (уротелий)

Полиморфизма ядер нет, ядра всех клеток имеют округлые формы. Источники развития: эпителий лоханки и мочеточника - из мезонефрального протока (производное сегментных ножек), эпителий мочевого пузыря - из энтодермы аллантоиса и энтодермы клоаки. Функция - защитная.

Выстилает полые органы, стенка которых способна сильному растяжению (лоханка, мочеточники, мочевой пузырь).

Слои:

базальный слой - из мелких темных низкопризматических или кубических клеток - малодифференцированные и стволовые клетки, обеспечивают регенерацию;

промежуточный слой - из крупных грушевидных клеток, узкой базальной частью, контактирующий с базальной мембраной (стенка не растянута, поэтому эпителий утолщен); когда стенка органа растянута грушевидные клетки уменьшаются по высоте и располагаются среди базальных клеток.

покровные клетки - крупные куполообразные клетки; при растянутой стенке органа клетки уплощаются; клетки не делятся, постепенно слущиваются.

Таким образом, строение переходного эпителия изменяется в зависимости от состояния органа:

когда стенка не растянута, эпителий утолщен за счет "вытеснения" части клеток из базального слоя в промежуточный слой;

при растянутой стенки толщина эпителия уменьшается за счет уплощения покровных клеток и перехода части клеток из промежуточного слоя в базальный.

Окраска: гематоксилин–эозин

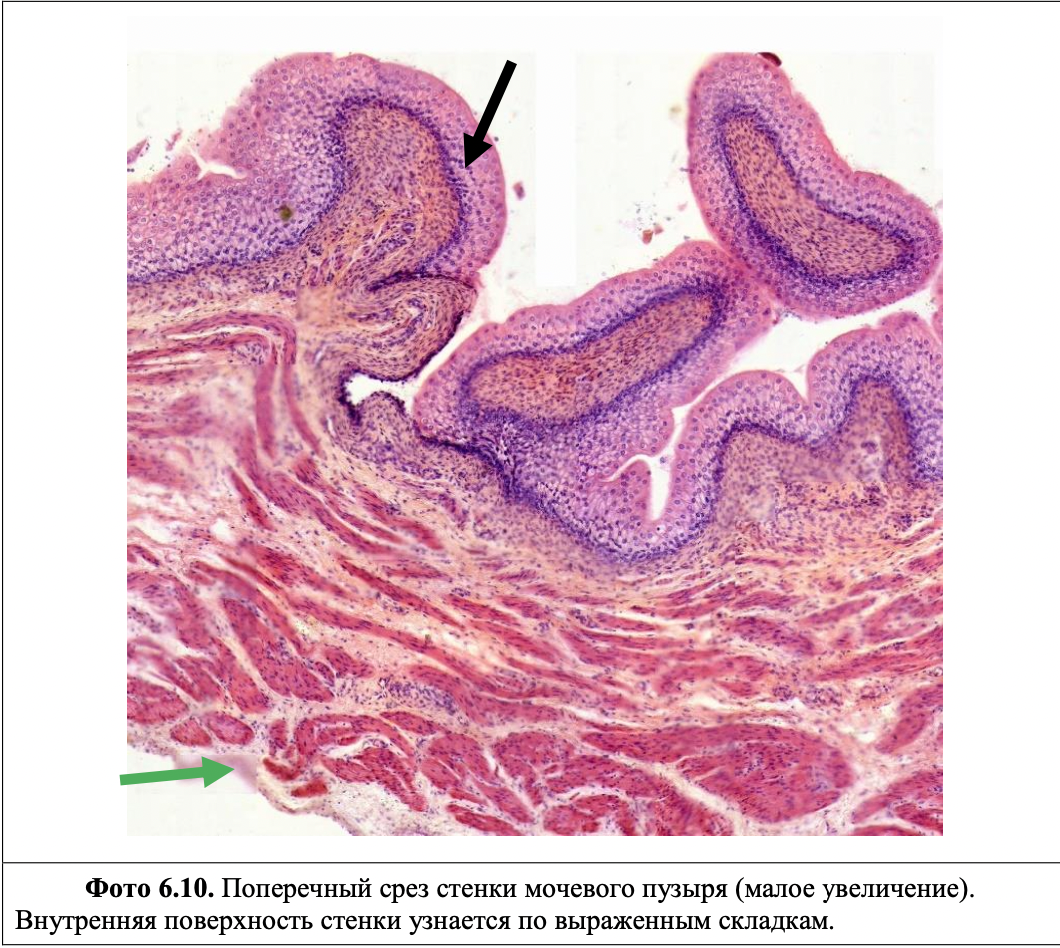

Препарат представляет собой поперечный срез стенки мочевого пузыря.

При беглом осмотре внутренняя и наружная поверхности стенки выглядят сходно, так как образуют выраженные складки, поскольку орган пребывает в спавшемся состоянии.

Однако на малом увеличении (Фото 6.10) внутренняя поверхность отличается выраженным эпителиальным пластом (черная стрелка), тогда как противоположная поверхность образована либо соединительной тканью с редко расположенными ядрами клеток, либо однослойным плоским эпителием – мезотелием (зеленая стрелка). Однослойный плоский эпителий имеет тонкую бледную цитоплазму и часто выглядит одним слоем базофильных ядер овальной формы.

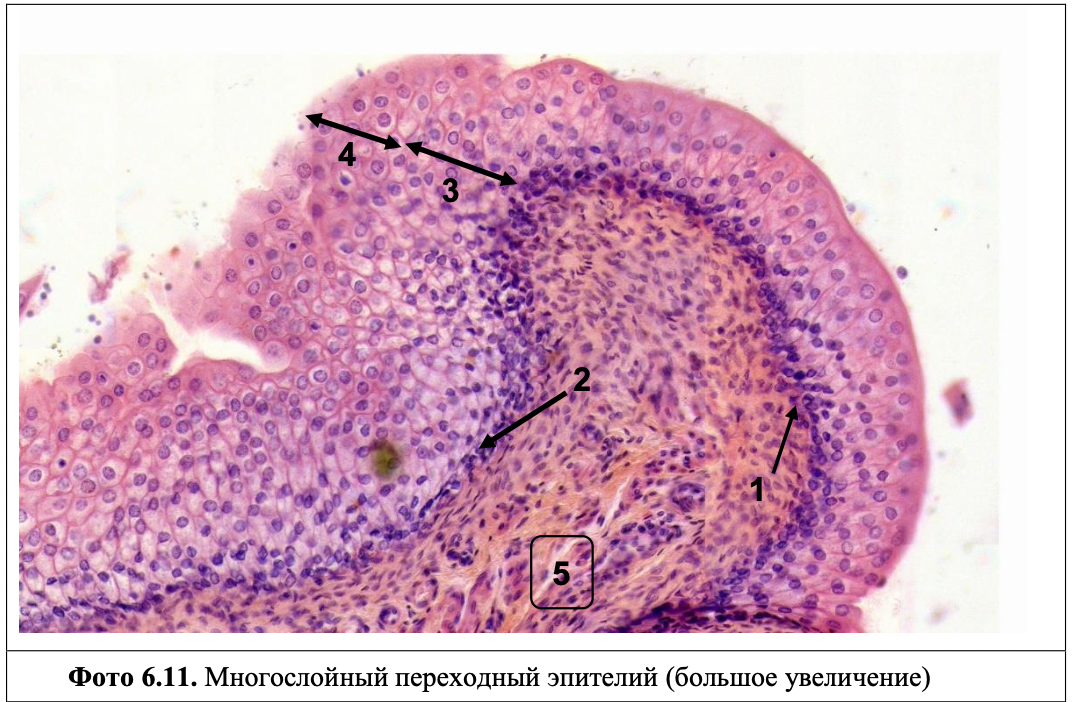

На

большом увеличении (Фото

6.11) в

переходном эпителии выделяют: базальный

слой (2)

мелких клеток с неразличимыми границами

бледной цитоплазмы вокруг базофильного

округлого ядра, промежуточный слой

(3)

более крупных эпителиоцитов многогранной

формы, поверхностный слой (4)

наиболее крупных эпителиоцитов

куполообразной или зонтикообразной

формы с округлыми ядрами.

Обозначения:

1. Базальная мембрана (не видна под световым микроскопом)

2. Базальный слой 3. Промежуточный слой 4. Наружный слой

5. Подлежащая соединительная ткань

Гистогенетическая классификация (по источникам развития) авт Н.Г.Хлопин:

1. Эпителий кожного типа (эпидермальный тип) [кожная эктодерма] – защитная функция

многослойный плоский неороговевающий эпителий; многослойный плоский ороговевающий эпителий (кожа);

однослойный многорядный мерцательный эпителий воздухоносных путей; переходный эпителий мочеиспускательного канала (?);

(эпителий слюнных, сальных, молочных и потовых желез; альвеолярный эпителий

легких; эпителий щитовидной и паращитовидной железы, тимуса и аденогипофиза).

2. Эпителии кишечного типа (энтеродермальный тип) [кишечная энтодерма] – осуществляет процессы всасывания веществ, выполняет железистую функцию

однослойный призматический эпителий кишечного тракта; эпителий печени и поджелудочной железы.

3. Целонефродермальный:

- Эпителий почечного типа (нефродермальный) [нефротом] – эпителий нефрона; в различных частях канала:

однослойный плоский; однослойный кубический.

- Эпителий целомического типа (целодермальный) [спланхнотом] –

однослойный плоский эпителий серозных покровов (брюшины, плевры, околосердечной сумки);

эпителий половых желез; - эпителий коры надпочечников.

4. Эпителий нейроглиального типа /эпендимоглиальный тип/ [нервная пластинка] – полости мозга;

пигментный эпителий сетчатки глаза; обонятельный эпителий;

глиальный эпителий органа слуха; вкусовой эпителий;

эпителий передней камеры глаза;

5. Ангиодермальный эпителий /эндотелий/ (клетки выстилающие кровеносные и лимфатические сосуды, полости сердца) среди гистологов единого мнения нет: одни относят эндотелий однослойному плоскому эпителию, другие - к соединительной ткани со специальными свойствами. Источник развития: мезенхима.

Железистый эпителий

Железистый эпителий специализирован на выработку секрета. Секреторные клетки называются гландулоцитами (развиты ЭПС и ПК). Железистый эпителий образует железы:

I. Эндокринные железы - не имеют выводных протоков, секрет выделяется непосредственно в кровь или лимфу; обильно кровоснабжаются; вырабатывают гормоны или биологически активные вещества, оказывающие сильное регулирующее влияние на органы и системы даже в небольших дозах.

II. Экзокринные железы - имеют выводные протоки, выделяют секрет на поверхность эпителия (на наружные поверхности или в полости). Состоят из концевых (секреторных) отделов и выводных протоков.

Принципы классификации экзокринных желез:

I. По строению выводных протоков:

1. Простые - выводной проток не ветвится.

2. Сложные - выводной проток ветвится.

II. По строению (форме) секреторных (концевых) отделов:

1. Альвеолярные - секреторный отдел в виде альвеолы, пузырька.

2. Трубчатые - секреторный отдел в виде трубочки.

3. Альвеолярно-трубчатые (смешанная форма).

III. По соотношению выводных протоков и секреторных отделов:

1. Неразветвленные - в один выводной проток открывается один секреторный отдел.

2. Разветвленные - в один выводной проток открывается несколько секреторных отделов.

IV. По типу секреции:

1. Мерокриновые - при секреции целостность клеток не нарушается. Характерно для большинства желез (слюнные железы, поджелудочная железа).

2. Апокриновые (апекс - верхушка, кринио - выделение) - при секреции частично разрушается (отрывается) верхушка клеток:

микро-апокриновые - в процессе выведения секрета разрушаются микроворсинки (потовые железы);

макро-апокриновые - в процессе выведения секрета разрушается апикальная часть цитоплазмы (молочная железа).

3. Голокриновые - при секреции клетка полностью разрушается (пр.: сальные железы кожи).

V. По локализации:

1. Эндоэпителиальные - одноклеточная железа в толще покровного эпителия. Пр.: бокаловидные клетки в эпителии кишечника и воздухонос. путей.

2. Экзоэпителиальные железы - секреторный отдел лежит вне эпителия, в подлежащих тканях.

VI. По характеру секрета:

белковые (вырабатываю белковую /серозную/ жидкость – околоушная железа), слизистые (ротовой полости; бокаловидная клетка),

слизисто-белковые /смешанные/ - подчелюстная железа, потовые,

сальные, молочные и т.д.

Фазы секреции:

1. Поступление в железистые клетки исходных материалов для синтеза сек-рета (аминокислоты, липиды, минеральные вещества и т.д.).

2. Синтез (в ЭПС) и накопление (в ПК) в железистых клетках секрета.

3. Выделение секрета.

4. Восстановление структуры клеток.

Для клеток железистого эпителия характерно наличие органелл: ЭПС гранулярного или агранулярного типа (в зависимости от характера секрета), пластинчатый комплекс, митохондрии.

Соединительная ткань.

Соединительные ткани — это комплекс мезенхимных производных, состоящий из клеточных дифферонов и большого количества межклеточного вещества (волокнистых структур и аморфного вещества), участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах.

Соединительная ткань составляет более 50 % массы тела человека. Она участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета. В понятие соединительные ткани (ткани внутренней среды, опорно-трофические ткани) объединяются неодинаковые по морфологии и выполняемым функциям ткани, но обладающие некоторыми общими свойствами и развивающиеся из единого источника -

мезенхимы.

Структурно-функциональные особенности соединительных тканей:

внутреннее расположение в организме;

преобладание межклеточного вещества над клетками; многообразие клеточных форм;

общий источник происхождения - мезенхима.

Функции соединительных тканей:

1. механическая;

2. опорная и формообразующая;

3. защитная (механическая, неспецифическая и специфическая иммунологическая);

4. репаративная (пластическая).

5. трофическая (метаболическая);

6. морфогенетическая (структурообразовательная).

Собственно соединительные ткани:

Волокнистые соединительные ткани:

- Рыхлая волокнистая неоформленная соединительная ткань Неоформленная

- Плотная волокнистая соединительная ткань:

Неоформленная

Оформленная

Соединительные ткани со специальными свойствами:

-Ретикулярная ткань

-Жировые ткани: Белая и Бурая

-Слизистая

-Пигментная

Собственно соединительная или волокнистая соединительная ткань – основная группа среди соединительных и опорных тканей. Она широко распространена в различных органах тела, образуя их строму (остов). Наряду с опорной функцией волокнистая соединительная ткань является носителем сосудов и нервов, обеспечивает диффузию веществ, а также защитную и пластическую функции. Собственно соединительная ткань состоит из клеток и развитого межклеточного вещества.

Соединительнотканные клетки разнообразны по строению и функции. Наиболее характерный и распространённый тип – клетки фибробластического ряда.

Межклеточное вещество собственно соединительной ткани характеризуется многочисленными волокнами и аморфным (основным) веществом. На основе густоты расположения волокон волокнистая соединительная ткань подразделяется на рыхлую и плотную. Плотная волокнистая соединительная ткань на основании ориентации волокон подразделяется на оформленную и неоформленную.

Мезенхиму называют эмбриональной соединительной тканью. Она состоит из рыхло расположенных клеток, выселившихся из разных зародышевых листков и заполняет промежутки между ними. Из мезенхимы образуются все зрелые виды соединительных тканей, а также кроветворная, лимфатическая и гладкомышечная ткани, кровеносные и лимфатические сосуды, эндокард.