- •Химия и экология

- •Элементный состав почв

- •Элементный состав почв

- •Неспецифические органические соединения в почвах

- •Неспецифические органические соединения в почвах

- •Специфические гумусовые вещества появляются в почве в результате протекания процессов гумификации органических остатков.

- •Неспецифические органические

- •Все виды продуктов взаимодействия неспецифических веществ почвы или специфических гумусовых веществ с минеральными

- •Индивидуальные гуматы или фульваты различных металлов редко встречаются в почве. Чаще формируются более

- •Гумусовые кислоты склонны образовывать комплексные соединения со всеми переходными металлами, находящимися в почве

Химия и экология

Лекция №15

Элементный состав почв

Под почвой понимается естественно-историческое органоминеральное природное тело,

возникшее на поверхности Земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха, имеющее специфические генетико-морфологические признаки и свойства, обусловливающие рост и развитие растений.

Таким образом, почва представляет собой многофазную полидисперсную систему. Она состоит из твердых частиц (твердая фаза почвы), воды (почвенного раствора) и почвенного воздуха. На долю твердой фазы приходится 40–65 % объема почвенной массы. Объем почвенного раствора может изменяться в широком диапазоне. До 35 % объема почвы обычно занимает почвенный воздух.

Для типичных почв характерно следующее соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз: Т : Ж : Г = 2 : 1 : 1.

2

Элементный состав почв

Почвенный раствор — это жидкая фаза почвы, существующая в природных условиях. Состав почвенных растворов меняется в очень широких пределах. В незасоленных почвах концентрация почвенного раствора находится в пределах от десятых долей до нескольких граммов на литр или примерно от 5–7 до 100–150 ммоль/л катионов и анионов.

Наиболее типичными компонентами почвенных растворов, концентрации которых значительно превосходят концентрации других ионов, являются катионы Са2+, Mg2+, K+, NH4+, Na+ и анионы НСО-, SO42-, NO3– и Сl–. При

изменении влажности почвы концентрация от-дельных ионов изменяется по различным законам. Так, концентрация ионов Na+, Сl–, NO3– возрастает пропорционально влажности почвы, а концентрация фосфат-

иона, обусловленная произведением растворимости фосфатов, почти не изменяется.

Гуминовые кислоты — группа темно- |

Гиматомелановые |

Фульвокислоты — группа |

окрашенных гумусовых кислот, растворимых в |

кислоты — группа |

гумусовых кислот, |

щелочах и не растворимых в кислотах. |

гумусовых кислот, |

растворимых в воде, |

|

растворимых в этаноле. |

щелочах и кислотах. |

При проведении анализов гумусовые |

|

|

кислоты экстрагируют из почвы |

Группу гуминовых кислот разделяют на две подгруппы: |

|

растворами щелочей (0,1–0,5 н |

||

черные (серые) и бурые гуминовые кислоты. Гуминовые |

||

NaOH). При подкислении щелочной |

||

кислоты, обогащенные углеродом (преимущественно в |

||

вытяжки до рН (1-2) гумусовые и |

||

черноземных почвах), в отечественной литературе называют |

||

гиматомелановые кислоты выпадают |

||

черными, а в зарубежной — серыми. Черные и бурые |

||

в осадок. В растворе остаются только |

||

гуминовые кислоты могут быть разделены методом |

||

фульвокислоты. При обработке |

||

высаливания: при обработке 2 н раствором NaCl черные |

||

образовавшегося осадка этанолом |

||

гуминовые кислоты коагулируют и выпадают в осадок. |

||

гиматомелановые кислоты переходят |

||

|

||

в спиртовой раствор, окрашивая его в |

|

|

вишнево-красный цвет. |

3 |

|

|

Неспецифические органические соединения в почвах

Основное количество неспецифических органических веществ поступает в почву с растительным опадом и остатками корневой системы растений. Среди неспецифических органических веществ, поступающих в почву с остатками растительного происхождения, преобладают углеводы, лигнин, белки и липиды.

Углеводы.

Общее содержание углеводных компонентов в почвах колеблется от 5–7 до 25–30 % от общего количества органических веществ. Углеводы входят в состав гумусовых кислот и гумина. Свободные углеводы (не связанные с гумусовыми кислотами) активно участвуют в химических превращениях. Они образуют комплексные соединения с ионами тяжелых металлов, вступают во взаимодействие с глинистыми минералами или подвергаются процессам минерализации.

В почвах встречаются представители всех классов углеводов: моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Последние составляют главную массу углеводов во всех органических остатках и наиболее устойчивы в почвах. Среди важнейших полисахаридов, встречающихся в почвах, следует назвать

целлюлозу, крахмал, хитин.

Лигнин.

Вобщей массе органических соединений, поступающих в почву, доля лигнина составляет 15–30 %. Лигнин — один из наиболее устойчивых к разложению компонентов растительных тканей. Его углеродный скелет сходен со скелетом ароматических продуктов деструкции гумусовых кислот, поэтому многие исследователи относят его к основным гумусообразователям. В основе строения макромолекулы лигнина лежит фенилпропановое звено.

Вкачестве заместителей в ароматическом кольце могут быть атомы и группы: –Н, –ОСН3; в пропановой цепочке: –

ОН, –О–, =С=О, и др. Соотношение структурных единиц в лигнинах различного происхождения неодинаково. В древесине хвойных растений преобладают конифериловые структуры, в лиственных — синаповые (сиреневые), в травянистых растениях — п-кумаровые.

4

Неспецифические органические соединения в почвах

Белки.

Важнейшими

неспецифическими

азотсодержащими веществами, которые обнаруживаются в почвах в свободном состоянии, являются белки. Помимо них, следует назвать аминокислоты, аминосахара, нуклеиновые кислоты, хлорофилл, амины. Под влиянием ферментативной деятельности микроорганизмов белки расщепляются на менее сложные компоненты, легко гумифицируются и минерализуются.

Липиды.

В группу липидов включают все вещества, извлекаемые из почвы органическими растворителями. Главными компонентами спиртобензольного экстракта, извлекаемого из почв, обычно являются воск и смолы. Доля липидов в составе органического вещества минеральных горизонтов почв колеблется от 2–14 до 10–12 % от его общего содержания. В органогенных горизонтах и торфах липиды накапливаются в больших количествах (до 15–20 %).

5

Специфические гумусовые вещества появляются в почве в результате протекания процессов гумификации органических остатков. Под

гумификацией понимают совокупность

процессов превращения исходных органических веществ в гуминовые кислоты и фульвокислоты.

Гуминовые кислоты представляют собой группу веществ, извлекаемых из почвы щелочами в виде темно-окрашенного раствора (гуматов натрия, аммония или калия) и осаждаемых минеральными кислотами в виде аморфного осадка — геля.

По данным гель-хроматографических исследований, нижний предел молекулярных масс гуминовых кислот определяется значениями 5 000–6 000 дальтон (Д). Встречаются кислоты с молекулярной массой 400 000–650 000 Д. Однако основное количество гуминовых кислот имеет молекулярную массу 20 000– 80 000 Д.

Гуминовые кислоты представляют собой более устойчивые соединения, чем органические соединения, попадающие в почву с растительными остатками. Поэтому неспецифические органические соединения почвы существуют относительно короткие промежутки времени, и непрерывная цепь превращений растительных остатков и продуктов их трансформации задерживается на стадии образования гуминовых кислот. Гуминовые кислоты подвергаются минерализации с образованием СО2 и Н2О

или образуют фрагменты, участвующие в синтезе новых молекул гумусовых кислот. Этот процесс протекает очень медленно, поэтому время жизни гуминовых кислот составляет сотни и тысячи лет.

Гуминовые кислоты имеют следующий элементный состав: 50–60 % углерода, 2–6 % водорода, 31–40 % кислорода и 2–6 % азота. Колебания в элементном составе гуминовых кислот объясняются тем, что они не являются химически индивидуальными кислотами определенного строения, а представляют собой группу высокомолекулярных соединений, сходных по составу и свойствам.

6

Неспецифические органические |

|

|

соединения в почвах |

До настоящего времени |

Фульвокислоты всех типов почв представлены одной или двумя |

формулы гуминовых кислот |

фракциями с молекулярными массами 10 000–15 000 и 4 000–6 000 Д. |

установлены лишь |

Несмотря на то, что фульвокислоты, по сравнению с гуминовыми |

гипотетически. |

кислотами, имеют более высокую растворимость и меньшую |

Светлоокрашенные гумусовые |

молекулярную массу, об их строении известно еще очень мало. |

вещества, остающиеся в |

|

|

растворе после подкисления |

Количественно и качественно установлено присутствие в составе |

|

щелочной вытяжки и отделения |

||

молекул гуминовых кислот и фульвокислот различных |

||

гуминовых кислот, определяют |

||

функциональных групп: аминогрупп, амидных, альдегидных, |

||

как фульвокислоты. |

||

карбоксильных, карбоксилатных, кетонных, меток-сильных, |

||

Элементный состав |

||

фенольных, хинонных, гидроксихинонных, пептидных групп, а также |

||

фульвокислот характеризуется |

||

спиртовых и фенольных ОН-групп. |

||

меньшим, чем у гуминовых |

||

|

||

кислот, содержанием кислорода |

|

|

и углерода. |

|

Содержание элементов в фульвокислотах составляет: 44–49 % углерода, 44–49 % кислорода, 3–5 % водорода и 2–4 % азота.

Общую кислотность гумусовых соединений обусловливает |

|

присутствие в молекулах карбоксильных и фенольных ОН- |

|

групп. В фульвокислотах кислотность преимущественно |

|

связана с карбоксильными группами. В гуминовых кислотах |

|

количество фенольных и карбоксильных ОН-групп |

7 |

практически одинаково. |

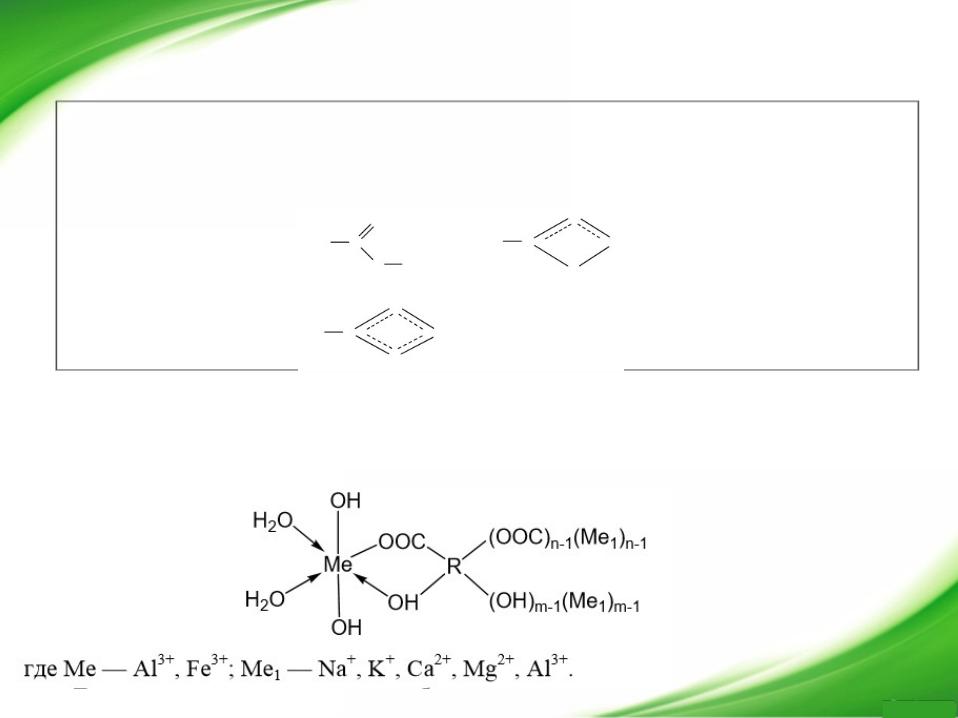

Все виды продуктов взаимодействия неспецифических веществ почвы или специфических гумусовых веществ с минеральными компонентами (катионами металлов, гидроксидами, неорганическими анионами, силикатами и т. д.) объединяют в понятие

органоминеральных соединений.

Органоминеральные соединения почв делят на три группы:

1) гетерополярные соли; 2) комплексно-гетерополярные соли; 3) сорбционные комплексы.

Гетерополярные, или простые, соли гумусовых кислот образуются в результате протекания реакций нейтрализации гумусовых кислот:

Гуматы щелочных металлов и аммония хорошо растворимы в воде и встречаются только в некоторых солонцах и содовых солончаках.

Гуматы кальция плохо растворимы в воде при любых встречающихся в почвах значениях рН и склонны к образованию на поверхности минеральных компонентов пленок, которые прочно удерживаются силами адгезии.

Гуматы магния растворяются лучше, чем гуматы кальция. Они могут |

|

переходить в раствор и мигрировать в пределах почвенного |

|

профиля. |

8 |

Индивидуальные гуматы или фульваты различных металлов редко встречаются в почве. Чаще формируются более сложные органоминеральные производные, в которых катионы металлов входят в анионную часть молекулы. При этом карбоксильные группы гумусовых кислот могут связывать катионы металлов тремя различными способами:

В случае дополнительного вовлечения фенольных групп гумусовых кислот происходит образование хелатных комплексных соединений. Свободные карбоксильные и фенольные ОН-группы комплексных солей металлов гумусовых кислот могут вступать в дальнейшее взаимодействие с катионами металлов с образованием комплексно-гетерополярных солей:

9

Гумусовые кислоты склонны образовывать комплексные соединения со всеми переходными металлами, находящимися в почве в виде микроэлементов или поступающими с антропогенными выбросами. По способности образовывать соединения с гумусовыми веществами различные катионы можно расположить в ряд:

Положение металлов в этом ряду может меняться в зависимости от природы гумусовых кислот и рН среды.

Еще один вид органоминеральных соединений, образующихся в почве в процессе взаимодействия гумусовых веществ с кристаллическими или аморфными минералами почв, называют глино- гумусными, или сорбционными, комплексами.

Образование комплексных соединений и гетерополярных солей гумусовых кислот играет важную роль в процессах миграции и трансформации минеральных компонентов почвы. Эти процессы частично снижают опасность загрязнения почв, поскольку при достаточном количестве органических веществ в почве происходит связывание токсичных металлов.

10