- •Химия и экология

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

- •Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

Гипергенез и почвообразование

В настоящее время под выветриванием или гипергенезом понимают сумму процессов преобразования

твердого вещества земной коры на поверхности суши под влиянием воды, воздуха, колебаний температуры и жизнедеятельности организмов. Сущность этих процессов заключается в перегруппировке атомов и образовании новых устойчивых к условиям земной поверхности соединений.

Различают два типа выветривания:

1) физическое, или механическое, и 2) химическое.

Физическое выветривание приводит к чисто механическому разрушению пород. Частые изменения температуры, морозное выветривание с образованием морозоустойчивых трещин и солевое растрескивание пород (возникновение трещин под давлением кристаллов образующихся солей) обусловливают разрыхление структуры и распад пород на минеральные зерна.

Химическое выветривание — разрыхление коренных пород под действием кислорода воздуха, диоксида углерода, воды, органических кислот, сопровождающееся изменением их состава. Химическое выветривание в основном вызывается водой (особенно кислой водой) и газами, например кислородом, диоксидом углерода, который разрушает минералы.

Некоторые ионы и соединения исходного минерала удаляются с раствором, просачивающимся через обломки минерала и питающим грунтовые воды и реки. Тонкозернистые твердые вещества могут вымываться из выветриваемого участка, оставляя химически измененные остатки, которые формируют основу почв.

Выделяют еще третий тип выветривания — биологическое (или органогенное). Но этот процесс связан либо с физическим действием (например, давлением корней растений), либо с

химическим действием (например, воздействием органических кислот, выделяемых корнями 11 растений).

Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

Гипергенез и почвообразование

Особенности гипергенеза некоторых минералов

Магматические минералы, попадая на поверхность Земли, оказываются в неустойчивом состоянии. Наименее устойчивы силикаты, структуру которых образуют изолированные кремнекислородные тетраэдры, соединяющиеся катионами железа и магния. Из них более устойчивы силикаты с одинарными цепочками кремнекислородных тетраэдров (пироксены), затем с двойными цепочками (роговые обманки), далее с листовыми структурами (слюды). Железомагниевые слюды (биотиты) менее устойчивы, чем алюминиевые (мусковиты). Устойчивость полевых шпатов, обладающих каркасной структурой, зависит от размера катиона (Са2+, K+, Na+). Устойчивость плагиоклазов постепенно возрастает при переходе от кальциевого представителя к натриевому.

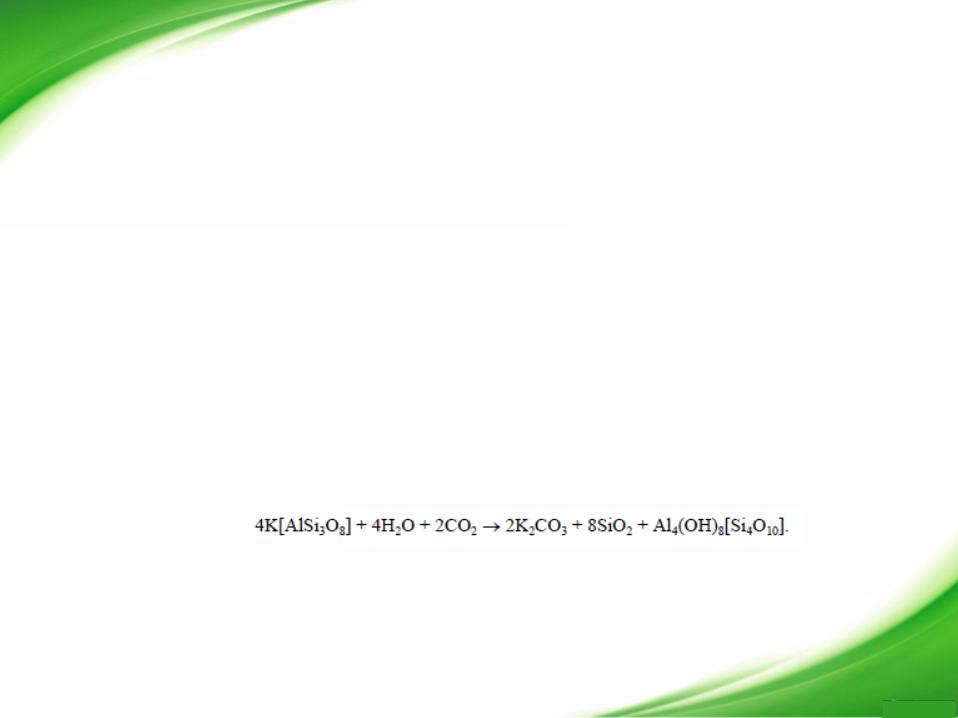

Наиболее устойчив кварц, структура которого полностью состоит из кремнекислородных тетраэдров. В целом устойчивость главных породообразующих минералов магматических пород возрастает в соответствии с последовательностью их кристаллизации. В процессе гипергенеза наблюдается значительное изменение в структурах силикатных пород, происходит образование глинистых минералов. Так, например, в процессе разрушения полевого шпата (ортоклаза) может образоваться глинистый минерал каолинит:

В зависимости от климатической зоны, времени года и местных условий процессы выветривания

различных типов протекают с различной интенсивностью. |

|

Почвообразованием называется сложный природный процесс перехода горной |

|

породы в качественно новое состояние. Этот процесс протекает при взаимодействии |

|

минерального вещества земной коры с живыми организмами и продуктами их |

12 |

жизнедеятельности. |

Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере

Факторы, влияющие на скорость гипергенеза

Наиболее важные факторы — рельеф местности, климат (осадки, температура), состав воды, тип материнской породы, кинетика реакций отдельных минералов, а также биотические факторы, в том числе повышение кислотности вод за счет органических кислот растительного происхождения. Эти факторы действуют одновременно, но для ясности обсуждаются раздельно.

Температура и водный режим. Как известно, нагрев повышает скорость химических реакций. Поэтому скорость выветривания (гипергенеза) за счет температуры в тропиках (среднегодовая 20 °С) будет примерно в 4–6 раз выше, чем в умеренно-северных широтах.

Во влажном тропическом климате ускорение гипергенеза происходит не только за счет температурного фактора, но и за счет интенсивности водного режима, поскольку сильные постоянные ливни способствуют быстрому вымыванию и сносу минералов, в том числе и труднорастворимых соединений типа оксида алюминия и железа.

В сухих жарких районах пустынях скорость гипергенеза существенно меньше за счет:

1) недостатка водного реагента;

2) образования корочки эвапоритных минералов, карбонатов, гипса, образующихся на поверхности (во время дождей образуются растворы, которые впоследствии высыхания выпадают в виде корочек);

3) низкой кислотности вод, обусловленной низкой концентрацией органических кислот.

13

|

Литосфера. Физико-химические |

|

процессы в литосфере |

|

Факторы, влияющие на скорость гипергенеза |

Тип горной породы. |

Кинетика реакций минералов. |

Установлено, что скорость выветривания сильно зависит от типа горных пород. Минералы, образовавшиеся при высоких температурах и имеющие большее количество ионных связей, более подвержены выветриванию. Если рассмотреть так называемую железомагнезиальную серию (минералы, содержащие много железа и магния), то окажется, что скорость выветривания будет расти в ряду «кварц (каркасный силикат) → слюда мусковит (слоистый силикат) → слюда биотит (слоистый силикат) → амфибол (силикат с двойной цепочкой → пироксен (цепочечный силикат) → оливин (мономерный силикат)». В так называемой кислой серии (породы, содержащие полевые шпа-ты) скорость выветривания существенно зависит от разновидности породы и возрастает в ряду «калиевый полевой шпат → натриевый полевой шпат → кальциевый полевой шпат».

Скорость гипергенеза минералов сильно зависит от интенсивности водных потоков (дождей). Это действительно правильный вывод, но только в том случае, когда концентрация минералов близка к насыщению.

Для нерастворимых и малорастворимых минералов (растворимость менее 10–4 моль/л), включая силикаты и многие карбонаты, скорость гипергенеза практически зависит не от интенсивности водных потоков, а от скорости диффузии ионов с поверхности кристаллов.

Для хорошо растворимых эвапоритовых минералов (растворимость больше 2·10–3 моль/л) диффузия ионов с поверхности происходит настолько быстро, что кинетика процесса в целом определяется скоростью вымывания водными потоками.

Биотические факторы.

Присутствие почвенного органического вещества и его разложение микроорганизмами сильно увеличивает концентрацию СО2, придавая кислотность и усиливая

скорость гипергенеза. Наличие почвы как таковой также влияет на скорость выветривания.

14