- •Радиоэлектронные устройства (справочник) Издательство «Радио и связь», 1984 предисловие

- •Глава 1 микросхемы и схемы их включения

- •1. Микросхемы серии к140

- •2. Микросхемы серии к153

- •3. Микросхемы серии k154

- •4. Микросхемы серии к157

- •5. Микросхемы серии к544

- •6. Микросхемы серии к574уд1

- •Глава 2 эквиваленты радиоэлементов

- •1. Резисторные мосты

- •2. Потенциометры

- •3. Аттенюаторы

- •4. Эквиваленты конденсаторов

- •5. Эквиваленты диодов и транзисторов

- •6. Параметры контура

- •7. Преобразователи сопротивлений

- •8. Преобразователи тока

- •9. Преобразователи «напряжение — ток»

- •10. Каскодное включение

- •Глава 3 двухполюсники с отрицательным сопротивлением

- •I. Схемы с характеристикой s-вида

- •2. Схемы с характеристикой n-вида

- •Глава 4 усилители

- •I. Управление коэффициентом усиления

- •2. Сдвоенные оу

- •3. Расширение возможностей оу

- •4. Усилители мощности

- •5. Предусилителй с управляемыми параметрами

- •6. Усилители с непосредственными связями на транзисторах

- •7. Усилители с частотно-зависимым коэффициентом усиления

- •8. Электрометрические усилители

- •9. Усилители с непосредственными связями

- •10. Многокаскадные усилители

- •II. Кабельные усилители

- •12. Мостовые усилители

- •13. Измерительные усилители

- •14. Чувствительные упч

- •15. Полосовые усилители

- •16. Усилители с ару

- •Глава 5 фильтры

- •1. Фильтры с полосой пропускания до 1 кГц

- •2. Многозвенные фильтры

- •3. Управляемые фильтры

- •4. Фильтры на микросхемах

- •5. Фильтры на транзисторах

- •6. Фильтры с повторителями напряжения

- •7. Фильтры на усилителях

- •8. Полосовые фильтры

- •9. Перестраиваемые фильтры

- •Глава 6 модуляторы постоянного тока

- •1. Переключатели на микросхемах

- •2. Переключатели на биполярных транзисторах

- •3. Переключатели на полевых транзисторах

- •4. Переключатели со схемой управления

- •Глава 7 модуляторы переменного тока

- •1. Модуляторы на полевых транзисторах

- •2. Модуляторы гармонических колебаний

- •3. Модуляторы со схемой управления

- •4. Модуляторы вч колебаний на биполярных транзисторах

- •5. Модуляторы на оу

- •Глава 8 детекторы

- •1. Двухполупериодные детекторы

- •2. Детекторы вч сигналов

- •3. Детекторы с оу

- •4. Детекторы с нелинейными передаточными характеристиками

- •5. Частотные детекторы

- •6. Фазовые детекторы

- •7. Однотактные детекторы

- •8. Двухтактные детекторы

- •Глава 9 генераторы гармонических колебаний

- •1. Однокаскадные генераторы

- •2. Многодиапазонные генераторы

- •3. Генераторы на микросхемах

- •4. Генераторы многофазных сигналов

- •5. Генераторы с управляемой амплитудой сигнала

- •6. Многозвенные генераторы

- •Глава 10 импульсные генераторы

- •1. Генераторы на транзисторах

- •2. Генераторы на микросхемах

- •Глава 11 генераторы сигналов специальной формы

- •1. Импульсные генераторы

- •2. Генераторы сигнала пилообразной формы

- •3. Управляемые генераторы

- •4. Генераторы на оу

- •5. Генераторы сложных сигналов

- •Глава 12 управляемые импульсные генераторы

- •1. Двухкаскадные релаксаторы

- •2. Трехкаскадные релаксаторы

- •3. Многокаскадные релаксаторы

- •4. Релаксаторы на логических элементах

- •5. Преобразователи на оу и компараторах

- •6. Счетчики импульсов

- •Глава 13 компараторы, сравнивающие устройства, ограничители

- •1. Ограничители

- •2. Преобразователи формы сигнала

- •3. Пороговые устройства

- •Глава 14 преобразователи частоты

- •1. Преобразователи на транзисторах

- •2. Преобразователи на микросхемах

- •3. Умножители частоты

- •Глава 15 преобразователи сигналов

- •1. Фазочувствительные схемы

- •2. Схемы формирования абсолютного значения

- •3. Умножители

- •4. Аппроксиматоры

- •5. Фазосдвитающие схемы

- •6. Интеграторы, дифференциаторы

- •7. Преобразователи сигналов

- •Глава 16 стабилизаторы напряжения и тока

- •1. Формирователи опорного напряжения

- •2. Маломощные транзисторные стабилизаторы

- •3. Микросхемные стабилизаторы

- •4. Мощные стабилизаторы

- •5. Стабилизаторы с защитой

- •6. Стабилизаторы с оу

- •Глава 17 преобразователи напряжения

- •1. Выпрямительные мосты

- •2. Транзисторные преобразователи

- •3. Двухкаскадные преобразователи

- •5. Умножители напряжения

- •Приложение. Указатель схем включения микросхем и их зарубежные аналоги

- •Редакция литературы по электронной технике

- •Радиоэлектронные устройства (справочник)

8. Преобразователи тока

Ограничитель тока. Ограничение коллекторного тока транзистора VT2 (рис. 2.31) осуществляется в результате открывания транзистора VT1. При малых входных напряжениях, когда открыт только транзистор VT2, наблюдается быстрое увеличение выходного тока. Эмиттерный ток транзистора VT2 создает падение напряжения на резисторе R2. Это напряжение открывает транзистор VT1. Коллекторный ток транзистора VT1 уменьшает базовый ток транзистора VT2. Дальнейшее увеличение, входного напряжения лишь увеличивает коллекторный ток транзистора VT1.

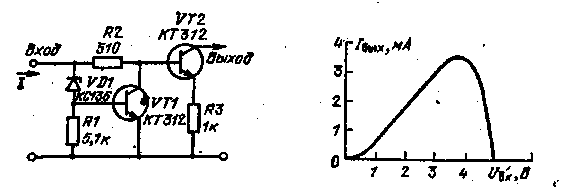

Пороговый ограничитель тока. Ограничитель выходного тока построен по принципу шунтирования базовой цепи выходного транзистора (схема рис. 2.32). При входных напряжениях, когда стабилитрон VD1 закрыт, транзистор VT1 закрыт тоже. Все входное напряжение приложено к базе транзистора VT2. Выходной ток определается резистором КЗ. С уменьшением сопротивления резистора R3 наклон характеристики увеличивается. Как только входное напряжение превысит порогрвое напряжение стабилитрона, открывается транзистор VT1. Напряжение в базе транзистора VT2 начнет уменьшаться. Выходной ток также уменьшится. Крутизну уменьшения выходного тока можно регулировать сопротивлением резистора R2. С увеличением сопротивления резистора R2 крутизна увеличивается. Уменьшить крутизну можно также включением в эмиттер транзистора VT1 дополнительного резистора.

Рис. 2.31

Транзисторный трансформатор постоянного тока. Трансформатор (рис. 2.33) питается от двух источников напряжения. Первый источник включен в базовую цепь транзисторов, а второй — в коллекторную цепь. Эти источники не связаны между собой. От первого источника ток протекает в базах и в резисторе R1. Пороговое напряжение открывания транзисторов равно 0,6 В. Ток второго источника, протекающий через коллекторы транзисторов, определяется сопротивлением в цепи эмиттеров. Проходные характеристики схемы показаны на рис. 2.33, б. По ним можно определить коэффициент трансформации. Если h21Э R2=10 R1, где h21Э — минимальный коэффициент передачи по точу одного из транзисторов, то коэффициент трансформации определяется как отношение R1/R2.

Преобразователь сопротивлений. Устройство преобразует положительное активное сопротивление в отрицательное. Это преобразование осуществляется за счет изменения направления тока на выходе схемы (рис. 2.34) по отношению ко входу. Входное, напряжение положительной полярности создает ток в эмиттерной цепи транзистора VT1. Порог открывания транзистора равен 100 мВ. Коллекторный ток этого транзистора равен Iк=0,98Iэ. Ток транзистора VT2 будет определяться напряжением в базе и сопротивлением в эмиттере: Iвых=(0,98R2IЭ — UБЭ)/R3, где V бэ =0,6 В — порог открывания транзистора VT2. Если Iвх — Uвх/R1, то Iвых = — KIвх, где К — коэффициент преобразования — определяется из характеристик.

Отсюда Iвых = — KUвх/R1, или — R1/K= UВХ/IВЫХ.

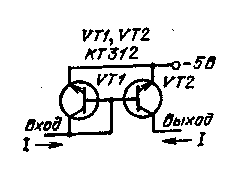

Инвертор тока. В схеме на рис, 2.35 выходной ток прямо пропорционален входному. Это достигнуто за счет применения падения напряжения от входного тока на транзисторе VT1 в диодном включении: Коэффициент пропорциональности между токами зависит от отношения коэффициентов передачи транзисторов

![]()

Рис. 2.32

Рис. 2.33

Рис. 2.34

Рис. 2.35 Рис. 2.36

Генератор стабильных токов. Коэффициент стабилизации выходных токов схемы на рис. 2.36 прямо пропорционально зависит от коэффициента усиления ОУ без ОС. С помощью ОУ стабилизируется напряжения в эмиттере транзистора VT1. Ток I1 зависит от напряжения на неинвертирующем входе ОУ, от сопротивления резистора R3; Il = ER2l(R1+R2)R3. Поскольку падение напряжения на переходе база — эмиттер у однотипных транзисторов мало отличаются (практически не отличаются), то ток I2 будет обладать стабильностью, аналогичной стабильности тока I1. Ток определяется выражением I2=ER2/(Ri+R2)R4. Выходные токи связаны между собой зависимостью I2=Il(R3/R4).