- •Радиоэлектронные устройства (справочник) Издательство «Радио и связь», 1984 предисловие

- •Глава 1 микросхемы и схемы их включения

- •1. Микросхемы серии к140

- •2. Микросхемы серии к153

- •3. Микросхемы серии k154

- •4. Микросхемы серии к157

- •5. Микросхемы серии к544

- •6. Микросхемы серии к574уд1

- •Глава 2 эквиваленты радиоэлементов

- •1. Резисторные мосты

- •2. Потенциометры

- •3. Аттенюаторы

- •4. Эквиваленты конденсаторов

- •5. Эквиваленты диодов и транзисторов

- •6. Параметры контура

- •7. Преобразователи сопротивлений

- •8. Преобразователи тока

- •9. Преобразователи «напряжение — ток»

- •10. Каскодное включение

- •Глава 3 двухполюсники с отрицательным сопротивлением

- •I. Схемы с характеристикой s-вида

- •2. Схемы с характеристикой n-вида

- •Глава 4 усилители

- •I. Управление коэффициентом усиления

- •2. Сдвоенные оу

- •3. Расширение возможностей оу

- •4. Усилители мощности

- •5. Предусилителй с управляемыми параметрами

- •6. Усилители с непосредственными связями на транзисторах

- •7. Усилители с частотно-зависимым коэффициентом усиления

- •8. Электрометрические усилители

- •9. Усилители с непосредственными связями

- •10. Многокаскадные усилители

- •II. Кабельные усилители

- •12. Мостовые усилители

- •13. Измерительные усилители

- •14. Чувствительные упч

- •15. Полосовые усилители

- •16. Усилители с ару

- •Глава 5 фильтры

- •1. Фильтры с полосой пропускания до 1 кГц

- •2. Многозвенные фильтры

- •3. Управляемые фильтры

- •4. Фильтры на микросхемах

- •5. Фильтры на транзисторах

- •6. Фильтры с повторителями напряжения

- •7. Фильтры на усилителях

- •8. Полосовые фильтры

- •9. Перестраиваемые фильтры

- •Глава 6 модуляторы постоянного тока

- •1. Переключатели на микросхемах

- •2. Переключатели на биполярных транзисторах

- •3. Переключатели на полевых транзисторах

- •4. Переключатели со схемой управления

- •Глава 7 модуляторы переменного тока

- •1. Модуляторы на полевых транзисторах

- •2. Модуляторы гармонических колебаний

- •3. Модуляторы со схемой управления

- •4. Модуляторы вч колебаний на биполярных транзисторах

- •5. Модуляторы на оу

- •Глава 8 детекторы

- •1. Двухполупериодные детекторы

- •2. Детекторы вч сигналов

- •3. Детекторы с оу

- •4. Детекторы с нелинейными передаточными характеристиками

- •5. Частотные детекторы

- •6. Фазовые детекторы

- •7. Однотактные детекторы

- •8. Двухтактные детекторы

- •Глава 9 генераторы гармонических колебаний

- •1. Однокаскадные генераторы

- •2. Многодиапазонные генераторы

- •3. Генераторы на микросхемах

- •4. Генераторы многофазных сигналов

- •5. Генераторы с управляемой амплитудой сигнала

- •6. Многозвенные генераторы

- •Глава 10 импульсные генераторы

- •1. Генераторы на транзисторах

- •2. Генераторы на микросхемах

- •Глава 11 генераторы сигналов специальной формы

- •1. Импульсные генераторы

- •2. Генераторы сигнала пилообразной формы

- •3. Управляемые генераторы

- •4. Генераторы на оу

- •5. Генераторы сложных сигналов

- •Глава 12 управляемые импульсные генераторы

- •1. Двухкаскадные релаксаторы

- •2. Трехкаскадные релаксаторы

- •3. Многокаскадные релаксаторы

- •4. Релаксаторы на логических элементах

- •5. Преобразователи на оу и компараторах

- •6. Счетчики импульсов

- •Глава 13 компараторы, сравнивающие устройства, ограничители

- •1. Ограничители

- •2. Преобразователи формы сигнала

- •3. Пороговые устройства

- •Глава 14 преобразователи частоты

- •1. Преобразователи на транзисторах

- •2. Преобразователи на микросхемах

- •3. Умножители частоты

- •Глава 15 преобразователи сигналов

- •1. Фазочувствительные схемы

- •2. Схемы формирования абсолютного значения

- •3. Умножители

- •4. Аппроксиматоры

- •5. Фазосдвитающие схемы

- •6. Интеграторы, дифференциаторы

- •7. Преобразователи сигналов

- •Глава 16 стабилизаторы напряжения и тока

- •1. Формирователи опорного напряжения

- •2. Маломощные транзисторные стабилизаторы

- •3. Микросхемные стабилизаторы

- •4. Мощные стабилизаторы

- •5. Стабилизаторы с защитой

- •6. Стабилизаторы с оу

- •Глава 17 преобразователи напряжения

- •1. Выпрямительные мосты

- •2. Транзисторные преобразователи

- •3. Двухкаскадные преобразователи

- •5. Умножители напряжения

- •Приложение. Указатель схем включения микросхем и их зарубежные аналоги

- •Редакция литературы по электронной технике

- •Радиоэлектронные устройства (справочник)

6. Параметры контура

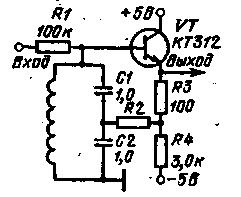

Эмнттерный умножитель добротности. Увеличение добротности контура на низких частотах при малых значениях индуктивности осуществляется, за счет ПОС через резистор R2 в схеме рис. 2.25. Для Д2=оо, когда нет ОС, добротность контура на частоте 15 кГц равна 0,5. При сопротивлении R2 — =50 Ом добротность становится 15, а для R2==20 Ом добротность увеличивается до 30. Добротность контура можно регулировать, если в цепь эмиттера транзистора поставить потенциометр. Резонансная частота контура не меняется.

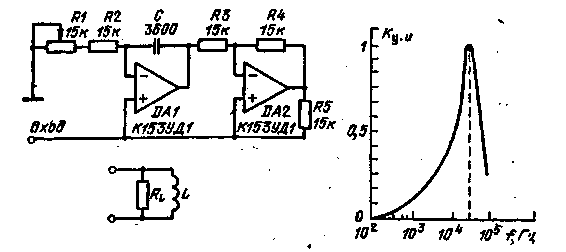

Активная индуктивность. Известно, что ток и напряжение на индуктивности связаны выражением

![]()

Следовательно, схемное интегрирование входного сигнала реализует выходной ток интегратора пропорциональным индуктивности. В схеме на рис. 2.26 напряжение на выходе интегральной микросхемы DA1 определяется выражением

Рис. 2.25

![]()

где ki и K2 — коэффициенты усиления интегральных микросхем и R1+R2=R. Ток

![]()

Рис. 2.26

Поскольку К1 и K2->oo, то

![]()

Следовательно, экви-

валентные параметры будут равны

![]()

Если сопротивление rl имеет отрицательное значение, то при включении индуктивности в схему следует учитывать возможность самовозбуждения.

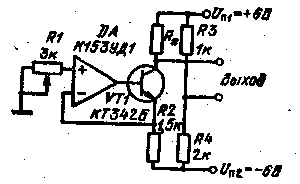

7. Преобразователи сопротивлений

Преобразователь «сопротивление — напряжение». Преобразователь (рис. 2.27) построен на основе стабилизатора тока, выполненного на ОУ и транзисторе. В коллекторе транзистора поддерживается постоянный ток, который определяется отношением Iк=E2/R2. Этот ток создает радение напряжения на измеряемом резисторе Rx. Выходное напряжение прямо пропорционально измеряемому сопротивлению в диапазоне от 0 до 1 кОм. Для получения погрешности преобразования во всем диапазоне сопротивлений не более 0,05 % желательно последовательно с Rx в коллектор транзистора включить добавочное сопротивление 100 Ом. Чувствительность схемы составляет 4 мВ/Ом. В диапазоне температур от 0 до +50 °С погрешность измерений равна 0,003 % на градус.

Рис. 2.27 Рис. 2.28

Рис. 2.29

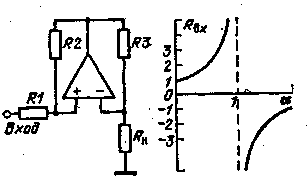

Схема преобразования сопротивления. В схеме на рис. 2.28 за счет ПОС в ОУ осуществляется преобразование сопротивления. Коэффициент передачи по току определяется выражением

Iвх/Iн = R3/R2 — Rн/R1 или Rвх = Uвх/Iвх=Uвх/Iн(1 — a). при R3=R2, Rн/R1=a.

Для а=1 эквивалентное сопротивление равно бесконечности. Когда же а больше единицы, входное сопротивление становится отрицательным.

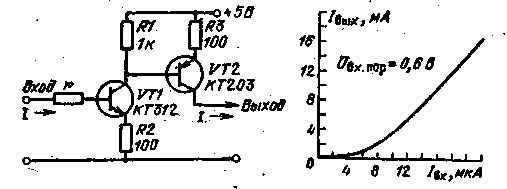

Транзисторный делитель сопротивлений. Делитель сопротивлений, выполненный по схеме рис. 2.29, позволяет уменьшить сопротивление входного резистора в коэффициент передачи раз.

Начиная с входного тока 8 мкА, выходной ток практически пропорционален входному. Коэффициент передачи равен 500. Если на вход подан сигнал с амплитудой. UВх, то на выходе будет ток (Uвx/r)500. Следовательно, сопротивление цепи г уменьшается в 500 раз.

Делитель тока. Устройство (рис. 2.30) состоит из четырех дифференциальных пар транзисторов. Максимальный ток 8 мА протекает через VT9. Этот ток задается напряжением на базе и сопротивлением резистора R6. В эмиттерах транзисторов VT7 и VT8 общий ток разветвляется. Половина тока транзистора VT9 протекает через транзистор VT8, другая половина — через транзистор VT7 к следующей паре транзисторов, где ток также делится поровну. Коллекторный ток транзистора VT6 равен 2 мА. Последующие пары транзисторов осуществляют аналогичные операции. В результате на выходах схемы происходит пропорциональное деление токов. Поскольку параметры транзисторов могут отличаться, в базах включены потенциометры, которые балансируют пары транзисторов. Вместо транзисторов в схеме можно применить интегральную микросхему К198НТ5, что значительно уменьшит габаритное размеры устройства.

Рис. 2.30