- •Глава первая общие сведения об интегральных микросхемах

- •1.1. Интегральная микросхема-современный функциональный узел радиоэлектронной аппаратуры

- •1.2. Устройство интегральных микросхем

- •1.2.1. Полупроводниковые интегральные микросхемы

- •1.2.2. Пленочные интегральные микросхемы

- •1.2.3. Гибридные интегральные микросхемы

- •1.3. Микросхемы повышенного уровня интеграции

- •1.4. Функциональная классификация интегральных микросхем

- •2.2. Серии микросхем для аппаратуры радиосвязи и радиовещания

- •2.3. Серии микросхем для телевизионной аппаратуры

- •2.4. Серии микросхем для магнитофонов и электрофонов

- •2.5. Серии микросхем для линейных и импульсных устройств

- •2.6. Микросхемы для усилительных трактов аппаратуры радиосвязи и радиовещания

- •2.7. Микросхемы вторичных источников питания

- •2.8. Операционные усилители

- •2.9. Микросхемы компараторов

- •2.10. Особенности микросхем, имеющих общее функциональное предназначение

- •Глава третья применение аналоговых микросхем

- •3.1. Некоторые особенности построения аналоговых устройств на микросхемах

- •3.2. Радиоприемные устройства

- •3.3. Микросхемы в портативных магнитофонах

- •4.2. Логические микросхемы

- •4.3. Триггеры

- •4.4. Логические функциональные узлы

- •4.5. Регистры и счетчики

- •4.6. Счетчики-делители

- •4.7. Распределители импульсов

- •4.8. Сравнение серий цифровых микросхем

- •1)На микросхему

- •Глава пятая микропроцессоры и микросхемы памяти

- •5.1. Общее представление о микропроцессоре

- •5.2. Понятие об уровнях программного управления и представлении данных в микропроцессоре

- •5.3. Характеристика комплектов микропроцессорных бис

- •5.4. Микросхемы памяти. Общая характеристика

- •5.5. Микроэлектронные озу

- •5.6. Микроэлектронные пзу

- •Глава шестая цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи на микросхемах

- •6.1. Цифроаналоговые преобразователи

- •6.2. Аналого-цифровые преобразователи

- •Глава седьмая применение цифровых микросхем в электронной аппаратуре

- •7.1. Особенности и основные области применения цифровых микросхем

- •7.2. Узлы индикации

- •7.3. Формирователи и генераторы импульсов

- •7.4. Цифровой частотомер с динамической индикацией

- •7.5. Генератор телеграфных знаков

- •7.6. Электронные часы

- •7.7. Микрокалькуляторы

- •Глава восьмая разработка радиоэлектронных устройств на микросхемах

- •8.1. Основные этапы разработки радиоэлектронных устройств на микросхемах

- •8.2. Вопросы конструирования радиоэлектронных устройств на микросхемах

- •Заключение

- •Приложение. Система обозначений микросхем

- •Список литературы

- •Редакция литературы по электронной технике

- •Микросхемы и их применение

5.4. Микросхемы памяти. Общая характеристика

Компактная микроэлектронная память находит широкое применение в самых различных по назначению электронных устройствах.

Понятие «память» связывается с ЭВМ и определяется как ее функциональная часть, предназначенная для записи, хранения и выдачи данных. Комплекс технических средств, реализующий функцию памяти, называется запоминающим устройством (ЗУ). Полупроводниковая микросхема памяти в общем случае представляет собой и функционально, и конструктивно часть ЗУ, поскольку, как будет показано далее, для построения ЗУ требуется набор микросхем памяти.

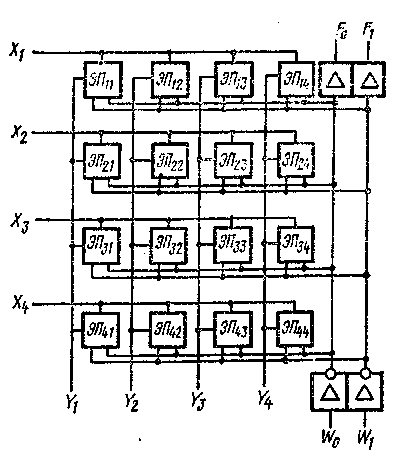

Микросхема памяти содержит выполненные в одном полупроводниковом кристалле матрицу-накопитель, представляющую собой совокупность элементов памяти (ЭП), и функциональные узлы, необходимые для управления матрицей-накопителем, усиления сигналов при записи и считывании, обеспечения режима синхронизации. Функции ЭП обычно выполняют или триггер (в статических ЗУ), или электрический конденсатор (в динамических ЗУ). Элемент памяти может хранить один разряд числа, т. е. один бит информации. Элементы памяти расположены на пересечениях т строк и n столбцов матрицы (рис. 5.8), так что их общее число равно произведению тп. Для обращения к нужному ЭП (выборки ЭП) сигналами единичного уровня возбуждаются адресные шины строки и столбца, на пересечении которых находится данный ЭП. На всех остальных адресных шинах должны быть сигналы нулевого уровня. Такая система адресации информации (выборки ЭП) при обращении к накопителю получила название двухкоординатной.

Рис. 5.8. Структурная схема микросхемы памяти К155РУ1

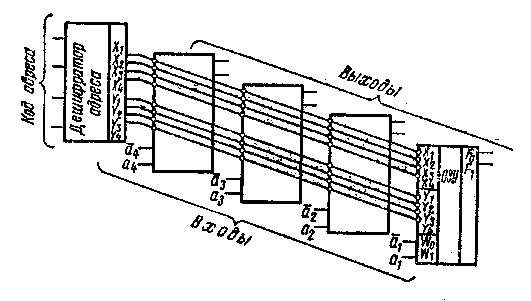

Рис. 5.9. Запоминающее устройство 16X4 бит на микросхемах К155РУ1

Формирование сигналов выборки производится дешифратором кода адреса, который может быть внешним для микросхемы памяти (рис. 5.9) или ее внутренним функциональным узлом (рис. 5.12).

Элемент памяти выбирается для того, чтобы в него записать О или 1, либо считать хранящуюся в нем информацию. Запись и считывание производятся по информационным шинам, иначе называемым разрядными. Часто предусматриваются две шины, что обусловливает парафазное представление записываемой информации. Обычно разрядные шины снабжаются усилителями записи и считывания, назначение которых состоит в формировании сигналов с требуемыми параметрами.

Разрядные шины соединены со всеми элементами накопителя, но информацией они могут обменяться только с выбранным ЭП. Операции записи и считывания разделяются во времени, поскольку они выполняются с использованием одних и тех же разрядных шин.

Для объединения микросхем в ЗУ с разрядностью чисел N необходимо, как показано на рис. 5.9 для N=4, соединить параллельно адресные входы N микросхем и подключить их к выходам дешифратора. Поскольку матрица-накопитель одной микросхемы (рис. 5.8) содержит 16 ЭП, то при параллельном соединении N таких микросхем получают ЗУ, способное одновременно хранить 16 W-разрядных чисел, или, иначе, имеющее организацию 16ХN бит.

Для адресации любого из 16 чисел необходимо иметь 16 различных комбинаций адресных сигналов. Такое число различных комбинаций получается при четырехзлементном коде адреса. Например, при коде адреса 0000 появятся сигналы единичного уровня на шинах X1 и Y1, которыми во всех микросхемах выбирают ЭП11. Следовательно, подведенное ко входам W1, W0 всех микросхем число А= =a4а3а2a1 попадает своими разрядами именно в эти элементы памяти. Часть ЗУ, которая предназначена для хранения многоразрядного числа, называется ячейкой памяти.

Рассмотренный пример показывает, что для построения ЗУ на микросхемах нужны матрицы-накопители и дешифраторы кода адреса. Кроме того, необходимы регистры перед входами дешифратора и информационными входами для кратковременного хранения кодов и другие устройства управления. Все эти функциональные узлы имеют микроэлектронное исполнение и при построении ЗУ могут быть выбраны из серий микросхем, но тогда ЗУ будет громоздким и дорогим. Поэтому в большинстве микросхем памяти необходимые устройства управления выполнены в одном кристалле с матрицей-накопителем.

По назначению микросхемы памяти делят на две группы: для оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) и для постоянных запоминающих устройств (ПЗУ).

Оперативные запоминающие устройства предназначены для хранения переменной информации: программ и чисел, необходимых для текущих вычислений. Такие ЗУ позволяют в ходе выполнения программы заменять старую информацию новой.

Таблица 5.4

Технология |

Тип ЗУ |

Обращенная характеристика БИС ЗУ |

Число источников питания, шт. |

|||

Емкость, бит |

Время выработки, гс |

Мощность, мВт/бит |

||||

при хранении |

при обращении |

|||||

ЭСЛ |

ОЗУ статям. |

64 — 1К2) |

7 — 40 |

— |

0,5 — 8 |

1 |

ТТЛ |

ОЗУ статич. |

64 — 4К |

20 — 100 |

— |

0,3 — 5 |

1 |

ПЗУ |

64 — 64К |

25 — 80 |

0,2 — 1,5 |

— |

1 |

|

ИИЛ |

ОЗУ статич. |

4К |

75 |

— |

0,1 |

1 |

ОЗУ динам. |

ЗК — 16К |

100 |

— |

0,1 |

1 |

|

р-МДП |

ОЗУ статич. |

64 — 1К |

600 — 1200 |

— |

0,5 — 1 |

2 — 3 |

ОЗУ динам. |

1К — 4К |

120 — 800 |

0,02 — 0,07 |

0,1 — 0,5 |

2 — 3 |

|

ПЗУ |

IK — 16K |

250 — 950 |

— |

— |

2 |

|

n-МДП |

ОЗУ статич. |

IK — 16K |

20 — 550 |

— |

0,1 — 0,6 |

1 — 3 |

ОЗУ динам. |

IK — 64K |

150 — 350 |

— |

0,05 — 0,3 |

1 — 3 |

|

ПЗУ |

1К-- ..... 04К |

200 — 800 |

0,01 — 0,05 |

— |

1 |

|

КМДП |

ОЗУ статич. |

65 — 16К |

45 — 800 |

5.10-4 — 10-3 |

0,03 — 0,1 |

1 |

По способу хранения информации ОЗУ разделяют на статические и динамические. Статические ОЗУ, элементами памяти в которых являются триггеры, способны хранить информацию неограниченное время (при условии, что имеется напряжение питания). Динамические ОЗУ, роль элементов памяти в которых выполняют электрические конденсаторы, для сохранения записанной информации нуждаются в ее периодической перезаписи (регенерации).

Постоянные запоминающие устройства предназначены для хранения постоянной информации: подпрограмм, микропрограмм, констант и т. п. Такие ЗУ работают только в режиме многократного считывания.

Основные функциональные характеристики микросхем памяти — информационная емкость, разрядность, быстродействие, потребляемая мощность.

Информационная емкость определяется числом одновременно хранящихся в матрице-накопителе единиц информации — бит. Разрядность определяется количеством двоичных символов, т. е. разрядов, в запоминаемом числе. Наибольшее распространение получила одноразрядная организация микросхем памяти, при которой микросхема обеспечивает одновременное хранение тп одноразрядных чисел. Например, микросхема К155РУ1 (рис. 5.8) имеет информационную емкость 16 бит, разрядность 1 и, следовательно, организацию накопителя 16X1 бит.

Быстродействие количественно характеризуется несколькими временными параметрами, среди которых можно выделить в качестве обобщающего параметра время цикла записи (считывания), отсчитываемое от момента поступления кода адреса до завершения всех процессов в микросхеме при записи (считывании) информации. В статических ОЗУ время цикла считывания практически равно времени выборки адреса, которое определяется задержкой выходного сигнала относительно момента поступления кода адреса. В динамических ОЗУ время цикла считывания больше времени выборки адреса, так как после завершения считывания необходимо некоторое время на установление функциональных узлов микросхемы в исходное состояние.

В систему временных параметров входят также длительности управляющих сигналов, их взаимный сдвиг, период повторения и длительность сигналов регенерации.

Потребляемая микросхемой памяти мощность обычно указывается, исходя из расчета на 1 бит. Для тех микросхем, у которых имеется существенное различие потребляемой мощности для разных режимов, приводятся два значения этого параметра: при хранении и при обращении.

Быстродействие, потребляемая мощность, уровень интеграции и другие показатели ЗУ в значительной степени зависят от технологии. Эти вопросы подробно обсуждались ранее (см. гл. 4 и § 5.3). Сравнительные данные, приведенные в табл. 5.4, показывают место каждого из технологических направлений в дальнейшем развитии микроэлектронных ЗУ. Заметим, что все приведенные в таблице технологии применяются в настоящее время и большинство из них рассматривается как перспективные в ближайшем будущем [15].

Микросхемы памяти выпускают либо в составе широко известных серий микросхем общего применения, например, в сериях К155, К500, К564, К176 и др., либо отдельными сериями.