электроника / shemotech_an_i_civ_ustroystv_poln / 5. Базовые логические элементы

.doc5. Базовые логические элементы

5.1. Основные логические операции. В цифровых устройствах широко применяются элементы, которые выполняют определенные логические операции. Такие элементы называются логическими (ЛЭ).

Для описания логических операций используется математический аппарат, получивший название алгебры логики или булевой алгебры (в честь ее разработчика — ирландского математика Джорджа Буля). Алгебра логики изучает взаимосвязь между простыми высказываниями, образующими сложные высказывания. С точки зрения алгебры логики простое высказывание может иметь только два значения — истинное или ложное. Одно из этих значений принимается за 1, второе — за 0. Следовательно, простое высказывание является двоичной переменной.

Основными логическими операциями являются:

Операция

логического отрицания

НЕ (инверсия)

преобразует истинное высказывание в

ложное или наоборот. Символически

операция логического отрицания

обозначается в виде черточки над

аргументом:

![]() .

Такое выражение читается: «

.

Такое выражение читается: «![]() равен НЕ

равен НЕ

![]() ».

».

Операция логического отрицания имеет два исхода в зависимости от значения аргумента: а) если х=0, то у=1 и б) если х=1, то у=0.

Операция логического сложения ИЛИ (дизъюнкция) используется для образования сложного высказывания из простых. При этом сложное высказывание будет истинным, если истинно хотя бы одно из простых высказываний, и ложным, если ложны все простые высказывания. Символически операция ИЛИ обозначается выражениями:

![]() или

или

![]()

Читается: «у равен х1 или х2 или х3...»

Результаты логической операции ИЛИ для всех возможных комбинаций двух аргументов приведены в табл. 5.1.

Операция логического умножения И (конъюнкция) тоже используется для образования сложного высказывания из простых, но при этом сложное высказывание считается истинным тогда и только тогда, когда истинны все простые высказывания.

Символически операция И обозначается выражениями:

![]() или

или

![]()

Читается: «у равен х1 и х2 и х3...»

Результаты логической операции И для двух аргументов также приведены в табл. 5.1.

Операция отрицания логического сложения ИЛИ — НЕ, называемая также «стрелкой Пирса», образует сложное высказывание из простых в соответствии со следующим правилом (табл. 5.1): сложное высказывание истинно лишь в том случае, когда ложны все образующие его простые высказывания, и ложно, если истинно хотя бы одно из простых высказываний.

Символически операция ИЛИ — НЕ обозначается выражениями:

![]() или

или

![]() или

или

![]()

Операция отрицания логического умножения И — НЕ, известная также под названием «штрих Шеффера», образует сложное высказывание из простых согласно правилу: сложное высказывание истинно, если ложно хотя бы одно из простых высказываний, и ложно, если все простые высказывания истинны (см. табл. 5.1).

Символически операция И — НЕ обозначается выражениями:

![]() или

или

![]() или

или

![]()

Операция ЗАПРЕТ представляет сложное высказывание, которое истинно только тогда, когда первое из двух высказываний истинно, а второе — ложно. Символически операция ЗАПРЕТ обозначается выражениями:

![]() или

или

![]()

Результаты логической операции ЗАПРЕТ приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1 Результаты логических операций ИЛИ, И, ИЛИ-НЕ, И-НЕ и ЗАПРЕТ

X1 |

X2 |

Y |

||||

ИЛИ |

И |

ИЛИ-НЕ |

И-НЕ |

ЗАПРЕТ |

||

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

5.2. Основные логические элементы.

Общие сведения. Логические элементы работают с двоичным кодированием информации, которое характеризуется двумя уровнями напряжения двоичной переменной, обозначаемыми цифрами 1 (высокий) и 0 (низкий уровень). В зависимости от уровня напряжения, при котором воспринимается или вырабатывается информация, различают прямые и инверсные входы и выходы ЛЭ. Прямым считается такой вход (или выход), на котором двоичная переменная имеет значение 1, когда уровень напряжения на этом входе (выходе) соответствует состоянию, принятому за 1. Если двоичная переменная на входе (выходе) имеет значение 1 при уровне напряжения на нем, соответствующем состоянию, принятому за 0, то такой вход (выход) называется инверсным.

Логические элементы обычно выполняются на ИМС, в которых используется положительная (позитивная) логика, когда логической единице соответствует высокий потенциальный уровень, а логическому нулю — низкий потенциальный уровень. Если логической единице соответствует низкий потенциальный уровень, а логическому нулю — высокий, такую логику называют отрицательной, или негативной. Очевидно, что входы и выходы, являющиеся прямыми в положительной логике, будут инверсными в отрицательной логике, и наоборот.

На принципиальных схемах ЛЭ изображаются в виде прямоугольника (таблица .5.2). В верхней части прямоугольника указывается символ функции: 1 — для логических функций НЕ и ИЛИ и & — для логической функции И. Входы и выходы изображаются линиями, проведенными перпендикулярно к боковым сторонам прямоугольника (входы — с левой стороны, выходы — с правой). Если вход или выход является инверсным, то в месте пересечения изображающей его линии со стороной прямоугольника ставится кружок. В таблице 5.2. приведены буквенные и графические обозначения основных логических элементов, их таблицы истинности и примеры технической реализации.

Таблица 5.2 Простейшие логические элементы.

Тип операций |

Обозначение элемента |

Таблица истинности |

Пример технической реализации |

||||||||||||||||

буквенное |

графическое |

||||||||||||||||||

НЕ |

ЛН |

|

|

|

|||||||||||||||

ИЛИ |

ЛЛ |

|

|

|

|||||||||||||||

И |

И |

|

|

|

|||||||||||||||

ИЛИ-НЕ |

ЛЕ |

|

|

|

|||||||||||||||

И-НЕ |

ЛА |

|

|

|

|||||||||||||||

На входах и выходах могут действовать импульсные или постоянные напряжения, соответствующие логическим значениям 0 и 1. В связи с этим различают импульсные и потенциальные ЛЭ.

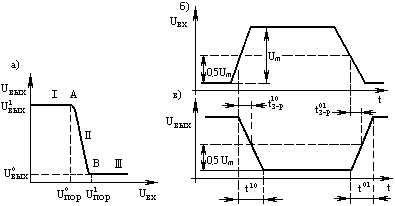

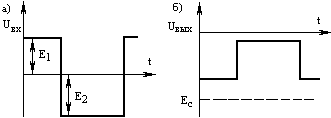

Передаточная характеристика. Основной характеристикой ЛЭ является передаточная характеристика, представляющая собой зависимость выходного напряжения элемента Uвых от входного напряжения Uвх на одном из входов при определенных постоянных напряжениях на остальных входах. Вид передаточной характеристики зависит от функции, выполняемой ЛЭ. На рис. 5.1, а показана передаточная характеристика инвертора (элемента НЕ).

Рис. 5.1. Передаточная характеристика (а) и графики входного (б) и выходного (в) напряжений инвертора

Участок Ι передаточной

характеристики соответствует закрытому

состоянию инвертора. Выходное напряжение

![]() имеет высокий уровень (иногда

имеет высокий уровень (иногда

![]() )

и соответствует логической единице.

Этот уровень поддерживается до тех пор,

пока

)

и соответствует логической единице.

Этот уровень поддерживается до тех пор,

пока

![]() .

Напряжение

.

Напряжение

![]() называется пороговым

напряжением логического нуля.

называется пороговым

напряжением логического нуля.

Участок ΙΙΙ

соответствует открытому состоянию.

Выходное напряжение

![]() имеет низкий уровень и соответствует

логическому нулю. Низкий выходной

уровень имеет место при

имеет низкий уровень и соответствует

логическому нулю. Низкий выходной

уровень имеет место при

![]() .

Напряжение

.

Напряжение

![]() называется пороговым

напряжением логической единицы.

называется пороговым

напряжением логической единицы.

Участок ΙΙ соответствует переходу инвертора из одного состояния в другое. Этот переход совершается не мгновенно, а в течение некоторого времени. На рис. 5.1, б и в показаны графики изменения во времени входного и выходного напряжений инвертора.

Параметры. Обозначения, приведенные на рис.5.1, б, определяют следующие параметры ЛЭ:

![]() — время перехода

ЛЭ из состояния логической 1 в состояние

логического 0;

— время перехода

ЛЭ из состояния логической 1 в состояние

логического 0;

![]() — время перехода

ЛЭ из состояния логического 0 в состояние

логической 1;

— время перехода

ЛЭ из состояния логического 0 в состояние

логической 1;

![]() — задержка

распространения сигнала при переключении

ЛЭ из состояния 1 в состояние 0;

— задержка

распространения сигнала при переключении

ЛЭ из состояния 1 в состояние 0;

![]() — задержка

распространения сигнала при переключении

ЛЭ из состояния 0 в состояние 1.

— задержка

распространения сигнала при переключении

ЛЭ из состояния 0 в состояние 1.

Обобщенным параметром, характеризующим быстродействие ЛЭ, является среднее время задержки распространения. Оно определяется выражением

![]()

По величине

![]() ЛЭ подразделяются

на сверхбыстродействующие (

=1...5

нс), быстродействующие (

=5...10

нс), среднего быстродействия (

=10...50

нс) и медленнодействующие (

>50

нс).

ЛЭ подразделяются

на сверхбыстродействующие (

=1...5

нс), быстродействующие (

=5...10

нс), среднего быстродействия (

=10...50

нс) и медленнодействующие (

>50

нс).

Параметры

![]() называют статическими, а параметры

,

,

,

и

— динамическими. Кроме этих параметров,

ЛЭ характеризуются коэффициентом

объединения по входу

называют статическими, а параметры

,

,

,

и

— динамическими. Кроме этих параметров,

ЛЭ характеризуются коэффициентом

объединения по входу

![]() и коэффициентом

разветвления по выходу

и коэффициентом

разветвления по выходу

![]() .

.

Коэффициент объединения по входу определяет число входов ЛЭ, по которым реализуется логическая функция, а коэффициент разветвления по выходу — нагрузочную способность ЛЭ и равен числу единичных нагрузок, которые можно одновременно подключить к выходу ЛЭ. Под единичной нагрузкой понимают один вход другого ЛЭ, подключенный к выходу первого ЛЭ.

5.3. Электронные ключи.

Общие сведения. Электронный ключ — это устройство, которое может находиться в одном из двух устойчивых состояний: замкнутом или разомкнутом. Переход из одного состояния в другое в идеальном электронном ключе происходит скачком под влиянием управляющего напряжения или тока.

В реальных электронных ключах переход из открытого состояния в закрытое и наоборот происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени. Это время определяется инерционностью активного нелинейного элемента и наличием в ключе паразитных емкостей и индуктивностей.

В современной электронной технике наибольшее применение находят транзисторные ключи.

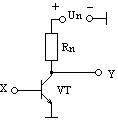

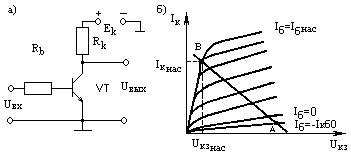

Ключи на биполярных транзисторах. Простейшая схема транзисторного ключа (рис. 5.2, а) подобна схеме транзисторного усилителя, однако она отличается режимом работы транзистора. При работе в ключевом режиме рабочая точка транзистора может находиться только в двух положениях: в области отсечки (транзистор закрыт) и в области насыщения (транзистор открыт и насыщен). Такие ключи называют насыщенными транзисторными ключами. Иногда применяются ключи, в которых рабочая точка при открытом транзисторе находится в активной области (обычно вблизи области насыщения, но не достигает ее). Такие ключи называют ненасыщенными. Чаще применяются транзисторные насыщенные ключи, так как у них в состоянии «Включено» выходное напряжение имеет более низкий уровень и отличается большей стабильностью.

Рис. 5.2. Схемы транзисторного ключа (а) и характеристики (б),иллюстрирующие изменения режима при переходе ключа из закрытого состояния {точка А) в открытое (точка В)

Для обеспечения

режима отсечки на вход ключа необходимо

подать отрицательное напряжение

![]() (или положительное для p-n-p-транзистора).

(или положительное для p-n-p-транзистора).

Для надежного

запирания транзистора абсолютное

значение отрицательного напряжения

![]() должно быть не менее некоторого значения

порогового напряжения

должно быть не менее некоторого значения

порогового напряжения

![]() ,

и условие для обеспечения режима отсечки

имеет вид

,

и условие для обеспечения режима отсечки

имеет вид

![]()

Для перехода

транзистора в режим насыщения на вход

ключа необходимо подать такое положительное

напряжение

![]() ,

при котором в цепи базы создается ток

,

при котором в цепи базы создается ток

![]()

где

![]() — ток базы на границе между активным

режимом и режимом насыщения (точка В на

рис. 5.2, б).

— ток базы на границе между активным

режимом и режимом насыщения (точка В на

рис. 5.2, б).

Ток коллектора в режиме насыщения

![]() .

.

В режиме насыщения

коллекторное напряжение

![]() остается положительным по отношению к

эмиттеру, но имеет очень малое значение

(десятые доли вольта для германиевых

транзисторов и 1...1,5 В для кремниевых).

Поэтому напряжение на коллекторном ЭДП

оказывается отрицательным:

остается положительным по отношению к

эмиттеру, но имеет очень малое значение

(десятые доли вольта для германиевых

транзисторов и 1...1,5 В для кремниевых).

Поэтому напряжение на коллекторном ЭДП

оказывается отрицательным:

![]() ,

,

и он включается в прямом направлении.

Быстродействие электронного ключа зависит от времени включения и выключения.

Время включения определяется временем задержки, обусловленным инерционностью диффузионного движения неосновных носителей заряда в базе БТ, и временем формирования фронта (временем установления) выходного напряжения. Время выключения складывается из времени рассасывания накопленных в базе неосновных носителей заряда и времени формирования среза выходного напряжения.

Увеличению быстродействия транзисторного ключа способствуют применение высокочастотных транзисторов, увеличение отпирающего и обратного токов базы, а также уменьшение тока базы в режиме насыщения.

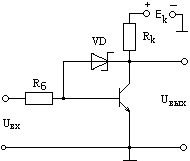

Для уменьшения тока базы в режиме насыщения применяют ненасыщенные ключи, в которых между базой и коллектором включают диод Шоттки (рис. 5.3). Диод Шоттки имеет напряжение отпирания на 0,1...0,2 В меньше, чем напряжение насыщения коллекторного перехода, поэтому он открывается до наступления режима насыщения, и часть тока базы через открытый диод проходит в коллекторную цепь транзистора, предотвращая тем самым накопление в базе заряда неосновных носителей. Ненасыщенные ключи с диодом Шоттки широко применяются в ИМС. Это связано с тем, что изготовление диодов Шоттки на основе транзисторной структуры с помощью интегральной технологии не требует никаких дополнительных операций и не приводит к увеличению площади кристалла, занимаемой элементами ключа.

Рис. 5.3. Схема ключа с диодом Шоттки

Ключи на

МДП-транзисторах.

В ключах на полевых транзисторах (рис.

5.4) отсутствует такой недостаток, как

накопление и рассасывание неосновных

носителей, поэтому время переключения

определяется зарядкой и перезарядкой

междуэлектродных емкостей. Роль резистора

![]() могут выполнять полевые транзисторы.

Это значительно облегчает технологию

производства интегральных ключей на

полевых транзисторах.

могут выполнять полевые транзисторы.

Это значительно облегчает технологию

производства интегральных ключей на

полевых транзисторах.

Рис. 5.4. Схемы электронных ключей на ПТ с p-n-затвором (а) и МДП-типа (б).

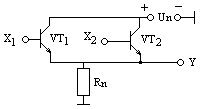

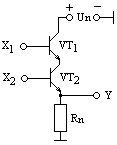

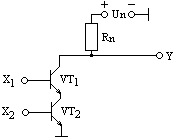

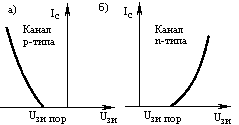

В ключах на МДП-транзисторах с индуцированным каналом (рис, 5.5) роль резистора выполняют транзисторы VТ1, а роль активного элемента — транзисторы VТ2. Транзисторы VТ2 имеют канал p-типа, а транзисторы VT1 — канал n-типа (рис. 5.5, а) или n-типа (рис. 5.5, б). Их передаточные характеристики показаны на рис. 5.6, а и 5.6, б соответственно. Графики напряжений, поясняющие работу ключей, представлены на рис. 5.7.

Рис. 5.5. Схемы электронных ключей на МДП-транзисторах с индуцированными каналами одинакового (а) и противоположного (б) типов электропроводности

Рис. 5.6. Передаточные характеристики МДП-транзисторов с индуцированными каналами различного типа электропроводности

Рис. 5.7. Графики изменений входного (а) и выходного (б) напряжений электронных ключей на МДП-транзисторах

При подаче на вход

положительного напряжения

![]() транзисторы VТ2,

имеющие канал p-типа,

закрываются. Транзистор

VТ1

первого ключа (рис. 5.5, а) открыт вследствие

поданного на его затвор отрицательного

напряжения смещения

транзисторы VТ2,

имеющие канал p-типа,

закрываются. Транзистор

VТ1

первого ключа (рис. 5.5, а) открыт вследствие

поданного на его затвор отрицательного

напряжения смещения

![]() .

Транзистор VТ1

второго ключа, имеющий канал n-типа

(рис. 5.5, б), также оказывается открытым,

так как его затвор соединен со входом,

на котором действует положительное

напряжение

.

Транзистор VТ1

второго ключа, имеющий канал n-типа

(рис. 5.5, б), также оказывается открытым,

так как его затвор соединен со входом,

на котором действует положительное

напряжение

![]() .

Сопротивления открытых транзисторов

VT1

малы по сравнению с сопротивлением

закрытых транзисторов VT2,

и

.

Сопротивления открытых транзисторов

VT1

малы по сравнению с сопротивлением

закрытых транзисторов VT2,

и

![]() .

.

При поступлении

на вход ключей отрицательного напряжения

![]() транзисторы VT2

открываются, а транзисторы VT1

закрываются. Почти все напряжение

транзисторы VT2

открываются, а транзисторы VT1

закрываются. Почти все напряжение

![]() падает на большом сопротивлении канала

транзистора VT1,

и

падает на большом сопротивлении канала

транзистора VT1,

и

![]() .

.

5.4. Базовые логические элементы на биполярных структурах. В зависимости от компонентов, которые используются при построении ЛЭ, и способа соединения компонентов в пределах одного ЛЭ различают следующие типы ЛЭ, или типы логик:

диодно-транзисторная логика (ДТЛ);

транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ);

эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ);

инжекционно-интегральная логика (И2Л, ИИЛ);

логические элементы на МДП-транзисторах (КМДП).

Имеются и иные типы ЛЭ. Одни из них морально устарели и в настоящее время не применяются, другие находятся в стадии разработки.

Логические элементы ТТЛ. Транзисторно-транзисторными называются такие логические элементы, во входной цепи которых используется многоэмиттерный транзистор (МЭТ). По принципу построения и работе схемы ТТЛ близки к схемам ДТЛ. Эмиттерные переходы МЭТ выполняют функцию входных диодов, а коллекторный переход — роль смещающего диода. Элементы ТТЛ компактнее, чем элементы ДТЛ, что повышает степень интеграции микросхем ТТЛ. Интегральные схемы на основе ТТЛ по сравнению с микросхемами ДТЛ имеют более высокие быстродействие, помехозащищенность и надежность, большую нагрузочную способность и меньшую потребляемую мощность.