М.И.Зингер

Как сделать приемник и передатчик

Для радиоуправления моделями с одновременной подачей трех команд

Консультация № 21

Уважаемый товарищ!

Прежде чем приступить к постройке радиопередающего устройства для управления моделями, необходимо получить разрешение от Государственной инспекции электросвязи. Ниже приводятся выдержки из Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций, утвержденной Министром связи СССР 25 февраля 1967 г.

П. 5. Постройка (приобретение) и эксплуатация любительских радиостанций может производиться только после получения от Государственной инспекции электросвязи областного (краевого) управления Министерства связи или Министерства связи союзной республики извещения о разрешении постройки (приобретения) и эксплуатации радиопередающего устройства.

П. 6. Для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительской коротковол-новой или ультракоротковолновой радиостанции коллективного или индивидуального пользования организации и отдельные радиолюбители подают через комитеты или радиоклубы ДОСААФ в Государственную инспекцию электросвязи следующие документы:

а) заявление-анкету с фотокарточкой в 1 экземпляре;

б) ходатайство местного комитета ДОСААФ в 1 экземпляре.

П. 24. Любительским передатчикам индивидуального и коллективного пользования для радиоуправляемых моделей разрешается работать мощностью не более 1 Вт, типом излучения А2 при ширине полосы излучения не более 25 кГц, с передачей команд телеуправления в диапазонах 28 — 28,2 МГц и 144 — 146 МГц и на частоте 27,12 МГц ±0,05%.

Использование таких передатчиков для проведения радиосвязей КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

П. 26. Передатчики для радиоуправляемых моделей разрешается использовать только на территории области (края, республики), где выдано разрешение.

П. 27. При выезде на соревнования в другую область (край, республику) владелец передатчика обязав оформить в местной Государственной инспекции электросвязи временное разрешение на право вывоза передатчика с указанием места назначения и срока пребывания на соревнованиях. Копия выданного временного-разрешения должна быть выслана в Государственную-инспекцию электросвязи по месту соревнований.

П. 28. За изготовление, хранение и использование радиопередающих устройств без разрешения Государственной инспекции электросвязи владельцы этих устройств, в зависимости от характера совершенного им» нарушения, несут уголовную или административную ответственность в соответствии с указами Президиумов Верховных Советов союзных республик «Об ответственности за незаконное изготовление и использование радиопередающих устройств».

* * *

В предлагаемой аппаратуре использованы отдельныеузлы хорошо зарекомендовавшей себя системы «Теле-конт», а также разработки автора совместно с М. Васильченко. Аппаратура имеет 9 команд и позволяет независимо управлять тремя исполнительными механизмами одновременно. Большее количество одновременно управляемых механизмов применять нецелесообразно.

Рассмотрим принцип действия аппаратуры по структурным схемам передатчика и приемника, приведенным на рис. 1. У оператора имеется передающее устройства с пультом управления. Передатчик состоит из задающего генератора с усилителем мощности 9 и модулятора 8. Высокочастотные колебания передатчика модулируются по амплитуде низкочастотными сигналами команд, поступающими с блока шифраторов. В блоке шифраторов имеется три генератора низкой частоты 1, 2 и 3. При нажатии кнопок подачи команд каждый из генераторов, может генерировать сигнал одной из трех частот, ориентировочные значения которых следующие: для первого генератора — 1150, 1750, 2200 Гц; для второго — 3150, 4000, 5200 Гц; для третьего — 6150, 7450, 8750 Гц. Сигналы команд поступают на модулятор передатчик» через электронные ключи 4, 5 и 6, которые поочередно, приблизительно на время 0,017 с, открываются импульсами, поступающими с электронного коммутатоpa 7. Таким образом, несущая частота передатчика первые 0,017 с модулируется сигналом первого генератора НЧ, следующие 0,017 с — второго, а затем 0,017 с — третьего генератора. Если, например, один или два генератора не включены (команды не подаются), то в соответствующие интервалы времени передатчик излучает только немодулированные высокочастотные колебания. Коммутация электронных ключей происходит в течение всего времени работы передатчика Излучаемый антенной передатчика сигнал поступает на вход приемника 10, усиливается и детектируется. В результате выделяются низкочастотные сигналы поданных команд. Разделение сигналов команд, производится с помощью резонансных контуров, включенных на входе селективных реле 11 — 19. Выходы селективных реле соединяются с соответствующими исполнительными механизмами 20 — 28. Ток в исполнительный механизм поступает только в том случае, если на входе селективного реле появляется сигнал с частотой, равной частоте настройки входного контура реле.

Рис. 1. Структурные схемы передатчика и приемника: 1,2,3 — генераторы низкой частоты; 4, 5, 6 — электронные ключи; 7 — электронный коммутатор; 8 — модулятор; 9 — задающий; генератор с усилителем мощности; 10 — приемник; И — 19 — селективные реле; 20 — 28 — исполнительные механизмы

ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. Рассмотрим принципиальную схему передающего устройства (рис. 2). Задающий генератор (T1, Т2) представляет собой двухтактный автогенератор, частота которого устанавливается конденсатором С5 в диапазоне 28,0 — 28,2 МГц. Связь задающего генератора с усилителем мощности индуктивная. Усилитель мощности (ТЗ) собран на транзисторе П609 по схеме с общей базой Модуляция несущей осуществляется запиранием транзистора ТЗ командными сигналами звуковой частоты. Для упрощения наладки передатчика возможно исключить выходной контур L3C7, а между конденсатором С19 и антенной включить удлинительную катушку. Несмотря на проигрыш в к. п. д. и потерю мощности, уровень сигнала в антенне будет достаточный. В качестве передающей антенны используется штырь длиной 120 мм.

Генераторы низкой частоты (Т6, Т7, Т9, Т10, Т12, Т13) выполнены по схеме мультивибратора с последовательным колебательным контуром. Частоты генерации мультивибраторов в основном определяются параметрами контуров L, , СЛ. В каскадах электронного ключа работают транзисторы Т8, Til, T14. При лосту-плении импульса отрицательной полярности с электронного коммутатора транзистор Т8 открывается и, если подана команда, сигналы звуковой частоты первого генератора поступают на базу транзистора Т4. Электронный коммутатор собран по схеме кольцевого переключателя на трех транзисторах Т15, Т16 и 777. Поочередно один из этих транзисторов оказывается закрытым на время 0,017 с. Именно в этот момент с его коллектора на базу транзисторов электронного ключа Т8, Т11 или Т14 поступает отпирающий отрицательный импульс. Для одновременной подачи трех команд необходимо замкнуть по одной кнопке на каждом из генераторов низкой частоты. Если все кнопки Kн1 — Кн9 разомкнуты (команды не подаются), транзистор Т4 закрыт, а Т5 полностью открыт и передатчик излучает непрерывные колебания высокой частоты. При подаче команд транзистор Т4 открывается отрицательными импульсами, поступающими с электронных ключей, а Т5 соответственно закрывается, что приводит к периодическому запиранию усилителя мощности со звуковой частотой командного сигнала.

Изготовление передающего устройства. Передающее устройство собрано на трех печатных платах, установленных вместе с источниками питания в одном корпусе. На лицевую панель корпуса выносятся: гнездо для крепления штыревой антенны, пульт управления, выключатель питания. Кнопки могут быть любого типа, желательно без фиксации. Питаются передатчик и шифратор от трех батареи типа 3336Л, соединенных последовательно.

Катушки L1 и L3 намотаны на полистироловом каркасе диаметром 7 — 8 мм. Обмотки содержат 14 витков провода ПЭВ-1 0 0,8 мм с отводом от середины. На мотка однослойная виток к витку. Катушка L2 укладывается поверх катушки L1 в средней ее части и содержит три витка монтажного провода типа ПМВГ 0 0,35 мм. Дроссель Др1 намотан на корпусе резистора ВС-1 сопротивлением не менее 50 кОм и содержит 150 витков провода ПЭВ-1 00,2 мм. Катушки контуров генераторов низкой частоты выполнены в броневых сердечниках типа Б18 из феррита марки 1500НМ. В первом генераторе катушка Lф содержит 1400 витков, во втором — 1100 и в третьем — 900 витков провода ПЭВ-1 0 0,1 мм. Удлинительная катушка, включаемая при отсутствии контура L3C7 содержит 16 витков провода ПЭЛ-1 0,8 на каркасе диаметром 7 мм.

Конденсаторы СЗ, С4 и С7, С19 типа КД, КДК или КТК. Для настройки контура задающего генератора применяется конденсатор С5 типа КПК- Конденсатор С18 типа ЭМ, «Тесла» или К50-6. Все остальные конденсаторы могут быть любого типа (К.СО, КЛС, БМ, МБМ), но в контурах.генераторов низкой частоты следует применять конденсаторы с отклонением емкости от номинального значения не более ±10%. Применяемые резисторы типа МЛТ-0,25, МЛТ-0,5 или УЛМ.

Рис. 2. Принципиальная схема передающего устройства

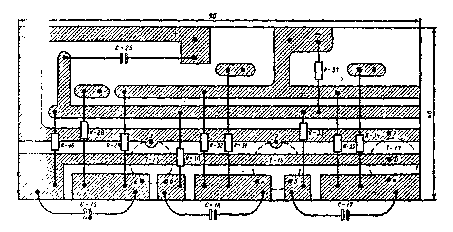

Рис. 3. Монтажная плата передатчика

На плате № 1 монтируется генератор высокой частоты, усилитель мощности и модулятор. Чертеж платы приведен на рис. 3. Электронный кольцевой переключатель смонтирован на плате № 2 (рис. 4). На плате №3 (рис. 5) устанавливаются три генератора низкой частоты и три электронных ключа.

Ферритовые броневые сердечники можно заменить на карбонильные типа СБ-28а. При этом число витков в катушках необходимо увеличить соответственно до 3000, 2300 и 1900 витков. Транзисторы типа П609 можно заменить на два параллельно включенных транзистора П403 или П416. При этом мощность передатчика значительно снизится.

Рис. 4. Монтажная плата кольцевого переключателя

Рис. 5. Монтажная плата блока шифраторов

Регулировка передающего устройства. Тщательно проверив монтаж, качество паек, отсутствие коротких замыканий, включают питание и измеряют общий потребляемый ток. Его величина должна быть не более 80 — 100 мА. Миллиамперметр (авометр) включается в общий провод между выключателем и источником питания. При исправных деталях задающий генератор сразу начинает работать. Установку частоты задающего генератора и настройку усилителя мощности следует производить с помощью волномера или по шкале связного приемника, имеющего указанный диапазон. Установив конденсатором С5 нужную частоту, настраивают выходной контур L3 С7 по максимальным показаниям волномера. Настройка производится с подключенной антенной. Ко входу волномера подключают отрезок (10 см) монтажного провода и относят его от передатчика на такое расстояние, чтобы прибор волномера на зашкаливал. При наличии лампового вольтметра к основанию антенны подключают выносной высокочастотный детекторный пробник и настраивают выходной контур L3 С7 по наибольшим показаниям вольтметра. Окончательная настройка контура производится после установки передатчика в кожух. При отсутствии выходного контура настройка передатчика сводится к установке частоты задающего генератора. Для проверки работоспособности модулятора кратковременно закорачивают коллектор с эмиттером у транзистора Т4. При этом общий потребляемый ток передатчика уменьшится до 20-30мА. Для проверки нормальной работы электронного переключателя к плате №2 подключают питание и замеряют общий ток потребления, который не должен превышать 25мА. Авометром измеряют напряжение между эмиттером и коллектором каждого транзистора. Это напряжение должно быть равно примерно одной трети питающего напряжения, т. е. 3 — 4 вольта. Правильно собранный кольцевой переключатель никакой регулировки не требует.

Для регулировки блока шифраторов к плате № 3 подключают питание и замеряют общий ток потребления. Его значение должно быть не более 15мА. Примерные величины токов отдельных каскадов и места включения измерительного прибора указаны па рис. 2. Для проверки генерации в генераторах низкой частоты к эмиттерной нагрузке транзисторов T7, T10, Т13, подключается осциллограф, с помощью которого исследуются форма и частота колебаний. При отсутствии осциллографа автометром замеряют напряжение на резисторе R14. Без команды напряжение равно нулю, при подаче команды — возрастает до 1 В. Аналогично проверяется работа второго и третьего генератора на всех командах. Измерить частоту модуляции можно с помощью частотомера или осциллографа со звуковым генератором по фигурам Лиссажу. Напряжение с выхода генератора НЧ передающего устройства подается на вход вертикального усилителя осциллографа, а напряжение от звукового генератора — на вход горизокталь-ного усилителя (развертка осциллографа выключается). Изменяя частоту звукового генератора, добиваются, чтобы на экране осциллографа появилась неподвижная замкнутая фигура, близкая по форме к окружности. Это соответствует равенству частот звукового генератора и модуляции. Нужная частота модуляции устанавливается подбором соответствующих конденсаторов Сф . Если измерительных приборов нет, то частоты генераторов при различных командах оставляют такими, какими они получились при установке указанных на схеме рис. 2 конденсаторов, а сопряжение настроек шифраторов передатчика и дешифраторов приемника производят при настройке входных контуров селективных реле по сигналам команд работающего передатчика. После проверки отдельных узлов передающего устройства они соединяются друг с другом в соответствии с принципиальной схемой и производится проверка работы всего передатчика. При нормальной работе подача трех команд одновременно вызывает уменьшение общего тока потребления на 30 — 40%.

Рис. 6. Принципиальная схема приемника

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО. Приемник модели (рис. 6) собран по сверхрегенеративной схеме. Сверхрегенеративные приемники просты в изготовлении, имеют высокую чувствительность и экономичны по питанию. На транзисторе T1 собран скерхрегенеративный детектор. Большое усиление в этом каскаде достигается за счет того, что сверхрегенеративный детектор работает на пороге генерации, а неизбежно возникающие собственные колебания периодически срываются. Входной контур LI, C1 настроен на частоту передатчика. Связь антенны с входным контуром емкостная. Конденсатор С2 между эмиттером и коллектором транзистора T1 создает положительную обратную связь. Возникающая генерация на частоте настройки входного контура периодически гасится с частотой 50 — 60 кГц. Частота гашения определяется величинами резистора R3 и конденсатора С5. На резисторе R3 выделяются напряжение сигналов команд и частоты гашения. Благодаря фильтру Др2, С7 частота гашения на вход усилителя низкой частоты не проходит. Усилитель низкой частоты выполнен на транзисторах Т2 и ТЗ. Глубокая отрицательная обратная связь через резистор R7 обеспечивает требуемую стабильность работы усилителя и устраняет необходимость регулировки режимов транзисторов. С выхода эмиттерного повторителя (Т4) сигналы принятых команд поступают на вход блока дешифраторов. На рис. 6 к выходу приемника подключен один дешифратор. Остальные дешифраторы имеют аналогичную схему и подключаются параллельно к точкам «в» и «г». Дешифратор представляет собой селективное реле с резонансным контуром в цепи базы транзистора Т5 и усилитель постоянного тока на транзисторе Т6. В эмиттерную цепь включается исполнительный механизм. При отсутствии сигнала транзистор Т5 закрыт, на резисторе R12 отсутствует падение напряжения, транзистор Т6 также закрыт и через исполнительный механизм ток не проходит. Такое же положение имеет место, когда на вход дешифратора приходит сигнал с частотой, отличающейся от частоты настройки его входного контура. При совпадении частоты сигнала и частоты настройки контура дешифратора величина переменного напряжения на входе транзистора Т5 резко возрастает. После усиления это напряжение через конденсатор С13 поступает на диод Д1. Отрицательным потенциалом транзистор Т5 полностью открывается, что приводит к отпиранию транзистора Т6. Через обмотку исполнительного механизма проходит ток.

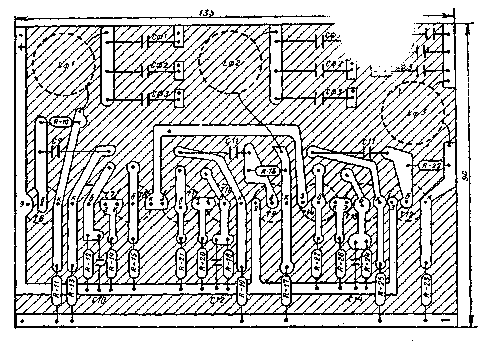

Изготовление приемного устройства. Приемное устройство собрано на трех платах. На плате № 4 (рис. 7) монтируется сверхрегенеративный детектор, усилитель низкой частоты с эмиттерным повторителем и селективное реле на один канал. На платах № 5 и № 6 (рис. 8) монтируются два одинаковых блока селективных реле по четыре на каждой плате. Селективные реле различаются только значением емкости входного контура Сф. В зависимости от конструкции модели печатные платы могут соединяться в единый узел, либо располагаться отдельно.

Рис. 7. Монтажная плата приемника

Катушка L1 намотана на полистироловом каркасе диаметром 7 — 8 мм. Внутри каркаса перемещается сердечник из карбонильного железа диаметром 4 мм. Обмотка выполняется виток к витку в один слой проводом ПЭВ-1 0 0,8 мм и содержит 8 витков. Дроссель Др1 намотан на корпусе резистора МЛТ-2 сопротивлением более 50 кОм проводом ПЭВ-1 0 0,2 мм и содержит 85 витков. Дроссель Др2 выполнен на кольцевом ферритовом сердечнике К.7 X 4 х 1,5 1000 НМ и содержит 400 витков провода ПЭШО 0 0,09 мм. Дроссель ДрЗ наматывают на ферритовом сердечнике диаметром 2 мм и длиной 15 мм (например, подстроечный сердечник выходных или гетеродинных контуров любого современного приемника). По краям сердечника крепятся две картонные щечки и между ними внавал укладывается 1500 витков провода ПЭВ-1 0 0,1 мм. Катушки входных контуров селективных реле Lф выполняются в броневых сердечниках Б14 из феррита марки 1500НМ и содержат по 1000 витков провода ПЭВ-1 0 0,07 мм. В случае отсутствия указанных сердечников можно использовать карбонильные броневые сердечники СБ-23-17а, увеличив число витков до 1500. В качестве приемной антенны используют отрезок монтажного провода длиной 0,6 — 0,8 м. Приемник, питается от аккумулятора 7Д-01 или батареи «Крона». Блок дешифраторов питается от двух батарей типа 3336Л, соединенных параллельно.

Рис. 8. Монтажная плата блока дешифраторов

Регулировка приемного устройства. Убедившись в правильности монтажа, к плате приемника подключают источник питания и миллиамперметр. Общий ток потребления не должен превышать 5 — 6мА. Если ток превышает указанную величину, то следует проверить токи покаскадно. Величина тока каждого транзистора указана на схеме рис. 6. с точностью ±20%. Ток первого каскада регулируется резистором R1. Не измеряя токов, режимы транзисторов можно проверить, измеряя постоянное напряжение на резисторах R6 — l—l,3 В, R9 — 1,5-М, 7В, R10 — 5-5,5В. Для проверки работы сверхгенератора необходимо подключить на выход приемника (точки «в» и «г») высокоомные телефоны. При нормальной работе сверхгенератора в телефонах появится характерный шум. Если имеется генератор стандартных сигналов, то он подключается к приемнику вместе» антенны и входной контур настраивается на частоту передатчика вращением сердечника катушки L1.

При оптимальной настройке шумы в наушниках полностью исчезают. Чувствительность приемника определяется минимальным напряжением, поступающим от генератора, при котором происходит подавление шумов. Если генератора стандартных сигналов нет, то вместо него используют передатчик. Установив передатчик с антенной на расстоянии 3 — 4 м от приемника, включают питание. Передатчик излучает непрерывные высокочастотные колебания (команды не подаются).

Длинной отверткой из изоляционного материала вращают сердечник катушки L1 до тех пор, пока полностью не исчезнет шум в наушниках. Если подать какую-либо команду, то в наушниках будет слышен тональный сигнал. Теперь можно приступить к регулировке блока дешифраторов. К блоку дешифраторов подключают питание и в цепь коллектора транзистора Т5 включают миллиамперметр. Если есть звуковой генератор, то сигнал от него подают на вход блока дешифраторов и, установив необходимую частоту (начиная с самой низкой), подбирают емкость соответствующего резонансного контура по максимальному значению тока. Если звукового генератора нет, то используют настроенный передатчик. Блок дешифраторов подключают к выходу приемника через переменный резистор 10ОкОм, установив его в среднее положение. На передатчике, расположенном в трех-четырех метрах, включают команду № 1 и фиксируют кнопку. Подключив наушники к выходу приемника, убеждаются в прохождении команды. Подбором емкости СФ1 добиваются максимального тока через транзистор Т5 (10 — 20мА). Увеличивая сопротивление переменного резистора, уменьшают показания миллиамперметра приблизительно в два . раза и более тщательно подбирают емкость Сл1. Затем переходят к команде № 2 и т. д. Когда блок дешифраторов полностью настроен, заменяют переменный резистор перемычкой, подключают все исполнительные механизмы и производят проверку всех команд. При этом необходимо следить, чтобы при подаче одной команды не срабатывали два исполнительных механизма. Если это случится, то соответствующий шифратор следует чуть-чуть расстроить, изменив немного его частоту, и заново подстроить дешифратор.

Ориентировочные значения емкостей конденсаторов резонансных контуров при Lф = 0,1 Г будут следующие: для частоты настройки 1150Гц — 0,2 мкФ, 1750Гц — 0,09 мкФ, 2200Гц — 0,05 мкФ, 3150Гц — 0,025 мкФ, 4000Гц — 0,016 мкФ, 5200Гц — 0,01 мкФ, 6150Гц — 6700 пФ, 7450 Гц — 4600 пФ, 8750 Гц — 3300 пФ.

В качестве исполнительных механизмов можно использовать микроэлектродвигатель от детских игрушек типа «Рига» и переделанные электромагнитные реле на базе РП-2, в которых контактная система заменяется металлической тягой, жестко связанной с якорем. Катушка реле перематывается проводом ПЭВ-1 0 0,25 мм до заполнения. Хорошо сделанное реле при напряжении питания 4,5В потребляет ток 150мА и развивает усилие на конце тяги 90 — 100 граммов. Конструкция таких реле приведена в книге. Ю. Отряшенкова «Азбука радиоуправления моделями».