- •Матью Мэндл

- •200 Избранных схем электроники Редакция литературы по информатике и электронике

- •© Перевод на русский язык, «Мир», 1985, 1980 предисловие редактора перевода

- •Предисловие

- •Глава 1 усилители звуковой частоты и видеоусилители

- •1.1. Усилители с общим эмиттером и общим истоком

- •1.2. Усилители с общей базой и общим затвором

- •3.3. Усилители с общим коллектором и общим стоком

- •1.4. Классификация усилителей

- •1.5. Типы связи между каскадами

- •1.6. Цепи развязки

- •1.7. Регуляторы тембра

- •1.8. Отрицательная обратная связь

- •1.9. Видеоусилители

- •1.10. Фазоинверторы

- •1.11. Двухтактные усилители

- •Усилители специального назначения

- •2.1. Схема Дарлингтона

- •2.2. Операционные усилители

- •2.3. Дифференциальные усилители

- •2.4. Усилитель сигнала выключения канала цветности

- •2.5. Полосовой усилитель сигналов цветности

- •2.6. Усилитель сигналов цветности

- •2.7. Схема стробирования цветовой вспышки

- •2.8. Магнитные усилители

- •2.9. Магнитный усилитель с самонасыщением

- •2.10. Двухтактный магнитный усилитель

- •2.11. Выходные усилители блоков кадровой и строчной разверток

- •2.12. Усилитель чм-пилот-сигнала

- •Глава 3 усилители промежуточной и высокой частоты

- •3.1. Принципиальная схема упч

- •3.2. Заграждающие фильтры входного каскада упч

- •3.3. Каскады упч на полевых транзисторах

- •3.5. Линейный усилитель класса в

- •3.6. Однотактный усилитель класса с

- •3.7. Двухтактный усилитель класса с

- •3.8. Умножители частоты

- •Глава 4 генераторы

- •4.1. Генератор по схеме Армстронга

- •4.2. Генератор с регулируемой частотой

- •4.3. Генератор по схеме Хартли

- •4.4. Генератор по схеме Колпитса

- •4.5. Кварцованный генератор

- •4.6. Генератор поднесущей с фапч

- •4.7. Мультивибратор

- •4.8. Мультивибратор кадровой развертки

- •4.9. Блокинг-генератор

- •4.10. Блокииг-генератор кадровой развертки

- •4.11. Блокинг-генератор строчной развертки

- •Глава 5 фильтры и аттенюаторы (ослабители)

- •5.1. Общие положения

- •5.2. Фильтры нижних частот типа k

- •5.3. Фильтры нижних частот типа m

- •5.4. Фильтры верхних частот типа k

- •5.5. Фильтры верхних частот типа т

- •5.6. Сбалансированные фильтры

- •5.7. Полосовые фильтры

- •5.8. Заграждающие фильтры

- •5.9. Аттенюаторы (ослабители)

- •5.10. Типы переменных аттенюаторов

- •5.11. Типы постоянных аттенюаторов

- •5.15. Мостовые т- и н-образные аттенюаторы

- •5.16. Фильтр частичного подавления одной боковой полосы

- •Глава 6 модуляционные устройства

- •6.1. Основные виды модуляции

- •6.2. Режим однотактной am

- •6.3. Режим двухтактной am

- •6.4. Ширина полосы чм

- •6.5. Коэффициенты частотной модуляции

- •6.6. Обеспечение стабильности частоты несущей при чм

- •6.7. Балансный модулятор

- •6.8. Предварительная коррекция

- •6.9. Ввод импульсов синхронизации в состав телевизионного сигнала

- •6.10. Ввод кадровых синхроимпульсов

- •6.11. Схемы объединения сигналов

- •Глава 7 демодуляторы и схемы арг, ару и другие

- •7.1. Детектор ам-сигналов

- •7.2. Регенеративный детектор

- •7.3. Фазовый детектор

- •7.4. Дискриминатор чм-сигналов

- •7.5. Детектор отношений чм-сигналов

- •7.6. Схема ослабления звуковых сигналов более высоких частот

- •7.7. Видеодетектор

- •7.8. Автоматическая регулировка громкости

- •7.9. Основная схема ару

- •7.10. Ключевая схема ару

- •7.11. Автоматическая подстройка частоты

- •7.12. Автоматическая регулировка усиления сигналов цветности

- •7.13. Демодулятор цветоразностных сигналов в — y и r — y

- •Глава 8 цифровые схемы

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Статический триггер

- •8.3. Схема или

- •8.4. Схемы или-не, и, и-не

- •8.5. Сложные логические схемы

- •8.6. Резисторно-транзисторные и диодно-транзисторные логические схемы

- •8.7. Логика с непосредственными связями

- •6.8. Схема исключающее или

- •8.9. Представление двоичного числа в прямом hi обратном кодах

- •Глава 9 мостовые схемы

- •9.1. Мостик Уитстона

- •9.2. L и с-мостики Уитстона

- •9.3. Мост Овена

- •9.4. Мост Максвелла

- •9.5. Мост Вина

- •9.6. Резонансный мост

- •9.7. Мост Хея

- •9.8. Мост Шеринга

- •9.9. Детектор мостового типа

- •9.10. Мостовой выпрямитель

- •9.11. Мостовой фазовый детектор

- •9.12. Мостовой антенный переключатель

- •Глава 10 источники питания и схемы управления

- •10.1. Общие сведеяшя об источниках питания

- •10.2. Однополупериодный выпрямитель

- •10.3. Двухполупериодный выпрямитель

- •10.4. Удвоитель напряжения

- •10.5. Утроитель напряжения

- •10.6. Высоковольтные схемы

- •10.7. Мостовой выпрямитель

- •10.8. Стабилизаторы напряжения

- •10.9. Прерыватели hi преобразователи

- •10.10. Схемы с регулируемым напряжением

- •10.11. Схема с тиристорами

- •10.12. Фазосдвигающая цепь

- •10.13. Схема с игнитроном

- •10.14. Двухполупериодная схема с игнитронами

- •Глава 11 цепи преобразования формы сигналов

- •11.1. Интегрирующая цепь

- •11.2. Дифференцирующая цепь

- •11.3. Интегрирующе-дифференцирующая цепь

- •11.4. Последовательный диодный ограничитель

- •11.5. Параллельный диодный ограничитель

- •11.6. Двусторонний ограничитель

- •11.7. Выравнивание амплитуд

- •11.8. Схемы фиксации уровня

- •11.9. Формирование пилообразных сигналов

- •11.10 Преобразование пилообразного напряжения в пилообразный ток

- •Глава 12 реактансные схемы

- •12.1. Основная схема с управляемым реактивным сопротивлением

- •12.2. Реактансная схема rс-типа

- •12.3. Реактансная схема rl-типа.

- •12.4. Схема подстройки с двумя варакторами

- •12.5. Схема с одним варактором

- •Глава 13 специальные устройства и системы

- •13.1. Делитель частоты на блокинг-генераторе

- •13.2. Делитель частоты накопительного типа

- •13.3. Удвоитель частоты

- •13.4. Одностабильный мультивибратор

- •13.5. Триггер Шмитта

- •13.6. Селектор синхроимпульсов

- •13.7. Индикатор настройки

- •13.8. Система переключения рода работы магнитофона

- •13.9. Схема гашения

- •13.10 Система переключения am- и чм-сигналов в стереоприемнике

- •13.11. Системы управления

- •13.12 Сельсины

- •13.13. Дифференциальные сельсины

- •13.14. Электромашинный усилитель — амплидин

- •13.15. Схемы с фотоэлементами

- •13.16. Основные измерительные схемы

- •Глава 14 интегральные схемы

- •14.1. Особенности интегральных схем

- •14.2. Применение интегральных схем в модулях

- •14.3. Многоэмиттерные транзисторы в схемах ттл-типа

- •14.4. Интегральные схемы с дополняющими моп-транзисторами

- •14.5. Логические схемы инжекционного типа

- •14.6. Схема вентиля или-не инжекционного типа

- •14.7. Схема фиксации с диодами Шоттки

- •Глава 15 функциональные схемы передающих и приемных устройств

- •15.1. Передатчик ам-сигналов

- •15.2. Одноканальный передатчик с чм

- •15.3. Многоканальный передатчик с чм

- •15.4. Телевизионный передатчик

- •15.5. Приемник ам-сигналов

- •15.6. Одноканальный приемник чм-сигналов

- •15.7. Многоканальный приемник чм-сигналов

- •15.8. Телевизионный приемник

- •Глава 1. Усилители звуковой частоты и видеоусилители

- •Глава 2. Усилители специального назначения

- •Глава 3. Усилители промежуточной и высокой частоты

- •Глава 4. Генераторы

- •Глава 5. Фильтры и аттенюаторы (ослабители)

- •Глава 6. Модуляционные устройства

- •Глава 7. Демодуляторы и схемы арг, ару и другие

- •Глава 8. Цифровые схемы

- •Глава 9. Мостовые схемы

- •Глава 10. Источники питания и схемы управления

- •Глава 11. Цепи преобразования формы сигналов

- •Глава 12. Реактансные схемы

- •Глава 13. Специальные устройства и системы

- •Глава 14. Интегральные схемы

- •Глава 15. Функциональные схемы передающих и приемных устройств

- •200 Избранных схем электроники

11.2. Дифференцирующая цепь

В дифференцирующей цепи (рис. 11.2, а) постоянная времени должна быть малой по сравнению с длительностью импульсов. Эту цепь применяют в тех случаях, когда импульсы сравнительно большой длительности необходимо преобразовать в короткие запускающие импульсы с крутым фронтом. Цепь сохраняет крутой фронт импульса в той же полярности и по существу ведет себя как фильтр верхних частот, ослабляющий низкочастотные и пропускающий высокочастотные составляющие импульса.

При подаче напряжения на конденсатор протекающий через него ток пропорционален производной приложенного к конденсатору напряжения ес:

![]() (11.4)

(11.4)

При малой постоянной времени сопротивление резистора оказывается значительно больше реактивного сопротивления конденсатора. Поэтому выходное напряжение, равное падению напряжения на резисторе, приближенно выражается формулой

![]() (11.5)

(11.5)

На рис. 11.2,6 и в показаны соответственно формы импульса на входе и выходе дифференцирующей цепи. От начального момента действия импульса и в течение всей его длительности к входу схемы прикладывается постоянное напряжение. Если при подаче входного импульса конденсатор Ci не был заряжен, то в первый момент через конденсатор, а также через рези стор R1 будет протекать большой ток. Таким образом, на резисторе сразу же появляется большое падение напряжения, благодаря чему на выходе очень быстро нарастает фронт импульса (рис. 11.2, в). По мере заряда конденсатора протекающий через него ток уменьшается со скоростью, зависящей от постоянной времени цепи. При малой постоянной времени конденсатор быстро заряжается и ток перестает протекать по цепи. Таким образом, когда конденсатор полностью заряжен, напряжение на резисторе R1 спадает до нулевого уровня. В момент окончания действия импульса входное напряжение уменьшается до нуля, и конденсатор начинает разряжаться. Ток разряда конденсатора имеет противоположное но сравнению с током заряда направление, следовательно, направление тока через резистор также противоположно току заряда. Поэтому на выходе теперь появится отрицательный всплеск напряжения.

Рис. 11.2. Дифференцирующая цепь (а) и форма импульса на входе (б) и выходе (в) цепи.

На практике на вход дифференцирующей цепи обычно подаются импульсы. Если же на вход дифференцирующей цепи подать синусоидальные колебания, то их форма не изменится, но произойдут сдвиг фазы выходного колебания и уменьшение амплитуды этих колебаний на величины, зависящие от частоты входного сигнала. Другой тип дифференцирующей схемы можно получить, если C1 заменить резистором, а R1 — индуктивностью. В такой цепи фактором, определяющим качество дифференцирования, является также постоянная времени. Как и в интегрирующей цепи, омическое сопротивление катушки индуктивности ухудшает характеристики схемы. Поэтому такую цепь применяют довольно редко.

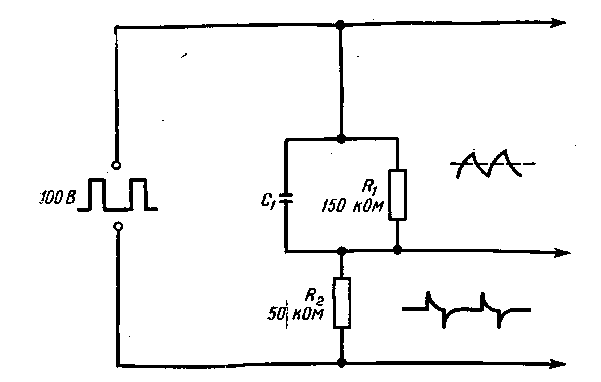

11.3. Интегрирующе-дифференцирующая цепь

Операции дифференцирования и интегрирования можно производить, используя комбинированную цепь, показанную на рис. 11.3. Здесь напряжение, снимаемое с двух верхних зажимов, является выходным напряжением интегрирующей цепи, а с двух нижних — выходным напряжением дифференцирующей цепи. Параметры схемы таковы, что при входном сигнале в виде колебаний прямоугольной формы на выходе интегрирующей цепи получается напряжение пилообразной формы. Такую комбинированную цепь часто применяют в радиолокационных и телевизионных системах для целей фильтрации (пропускания полезных импульсных сигналов и ослабления импульсов помех). Эти цепи используют и в других случаях, когда следует пропустить импульсы только определенной длительности и задержать все другие.

Рис. 11.3. Комбинированная интегрирующе-дифференцирующая цепь.

Для анализа работы схемы предположим, что амплитуда входных импульсов равна 100 В. При подаче такого импульса на вход, схемы в начальный момент через конденсатор Ci будет протекать максимальный ток, и, следовательно, на какое-то мгновение конденсатор замкнет навдротко резистор R{. Таким образом, в начальный момент времени напряжение на резисторе R1 отсутствует. Однако по мере заряда конденсатора величина емкостного тока будет уменьшаться, а падение напряжения на резисторе R1 возрастать. Когда конденсатор полностью зарядится (по истечении времени, равного примерно пяти постоянным времени), напряжение импульса будет полностью приложено к цепи последовательно соединенных резисторов. Это напряжение будет делиться пропорционально сопротивлениям, т. е. на R1 величина напряжениия составит 75 В, а на R2 — 25 В. В результате конденсатор C1 окажется заряженным до напряжения, равного падению напряжения на резисторе Ri. В начальный момент выходное напряжение, снимаемое с резистора R2, будет иметь вид остроконечного всплеска, полученного в результате дифференцирования входного импульса.

В момент спада входного импульса напряжение на входе снижается до нуля и начинается разряд конденсатора С1. Разряд конденсатора происходит через оба резистора, как если бы они были присоединены параллельно к конденсатору. Это происходит потому, что резистор R1 присоединен к конденсатору параллельно непосредственным образом, а резистор R2 присоединен к GI также параллельно через входную цепь. Во время разряда конденсатора ток, протекающий через резистор R2, имеет обратное направление, в результате на выходе появляется отрицательный всплеск напряжения. Так как оба резистора фактически соединены параллельно с конденсатором, то постоянная времени т этой цепи выражается формулой

![]() (11.6)

(11.6)

Как было показано выше, на резисторе Rl появляется напряжение пилообразной формы. Форма сигнала на этом резисторе зависит от постоянной времени и от соотношения длительности импульса и постоянной времени.