Азербайджанцы (Народы и культуры) - 2017

.pdf

ГЛАВА 11

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ИРАНА

Врезультате русско-иранских войн первой трети XIX в., после заключения Гюлистанского (1813 г.) и Туркменчайского (1828 г.) договоров, азербайджанцы оказались разделенными на две части. Территории

южнее Аракса оказались в составе Ирана, а северная часть вошла в состав Российской империи.

Азербайджанцы – вторая по численности этническая группа Ирана. Поскольку общенациональные переписи населения в Иране не фиксируют этническую принадлежность, статистически точное определение численности азербайджанцев имеет определенные сложности. Тем не менее численность населения в азербайджанских регионах Ирана, ареал распространения азербайджанского языка дают основания для подсчета примерной численности южных азербайджанцев – около 30 млн человек. Они составляют подавляющее большинство населения в провинциях Западный

иВосточный Азербайджан, Зенджан, Ардебиль, Казвин, где сохраняют язык, традиции и этническую идентичность, а также значительную часть населения в Хамадане, Гиляне, Курдистане, городах Кум и Тегеран (около 25%). Почти все азербайджанцы в Иране двуязычны, владеют родным языком

ифарси.АдминистративныйцентрЮжногоАзербайджана–старинныйгород Тебриз.

Среди азербайджанцев Ирана выделяются также несколько этнографических групп, некоторые из них сохраняют родоплеменное деление и имеют определенные культурно-языковые отличия. К этим группам, в частности, относятся шахсевены (около 180 тыс.), населяющие юго-восточные районы

Южного Азербайджана и Муганскую степь. В прошлом они вели, главным образом, полукочевой образ жизни. В настоящее время большая часть их перешла на оседлый образ жизни. Шахсевены (букв. «любящие шаха») – были составлены из частей различных азербайджанских племен и служили одной из важнейших опор Сефевидской династии, пользуясь при этом рядом льгот и привилегий. Такое положение шахсевены сохраняли и при Каджарах, лишившись его только при Реза-шахе в 1925 г. Другой этнографической группой считаются карадагцы (около 75 тыс.), живущие по берегам Аракса; они делятся на семь племен и также ведут полукочевой образ жизни. Этнографическая группа карапапахи (около 20 тыс.) живут в округе Сулдуз на южном

630

побережье оз. Урмия в остане Западный Азербайджан. Племена карапапахов долгое время жили на Южном Кавказе в районах Борчалы (Грузия), Казах (Азербайджан) и оз. Гейча (Армения), где и по сегодняшний день живут их сородичи. Во времена русско-иранских войн XIX в. карапапахи, служившие в иранских племенных ополчениях, переселились в Иран и Турцию. Они ведут оседлый образ жизни, занимаются земледелием и отчасти скотоводством. Остальные близкие к азербайджанцам племена – афшары (до 400 тыс.), каджары (25 тыс.) живут не только в Южном Азербайджане, но и в других местностях северного и северо-восточного Ирана.

Азербайджанцы Ирана на протяжении столетий играли и продолжают играть большую роль в политической, экономической и культурной жизни Ирана. Так, правившие Ираном с XII по XX в. династии Атабеков, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевидов и Каджаров по происхождению были азербайджанскими тюрками. В период правления в Иране династии Пехлеви и после исламской революции 1979 г. выходцы из азербайджанских регионов занимали высокие государственные посты в иранском государстве. В частности, М. Джем, премьер-министр в 1935–1939 гг., М.-Х. Мусави, премьер-министр

в1981–1989 гг., А. Мешкини, председатель Совета экспертов в 1983–2007 гг., А. Хаменеи, высший руководитель Ирана с 1989 г., и др.

Традиционно азербайджанцы исповедуют ислам шиитского толка (джафаритский мазхаб). В Иране у большинства азербайджанцев распространено иснаашаритское (двунадесятники) направление шиизма, признающее последовательно 12 имамов из рода Али. Среди азербайджанцев Ирана частично можно найти и последователей шиитской секты али-илахи. Имеются также небольшие группы мусульман-суннитов. Шиизм в качестве государственной религии Ирана был провозглашен во времена правления Шах Исмаила I, основателя азербайджанского государства Сефевидов.

На протяжении всего исторического периода после раздела Азербайджана между Россией и Ираном в Южном Азербайджане периодически поднималось национально-освободительное движение. В начале ХХ в. весь Южный Азербайджан и значительная часть Ирана были охвачены движением, возглавляемым Саттарханом (1908 г.), а в последующем борьбой за демократию во главе с Шейх Мухаммедом Хиябани (1920 г.). С приходом к власти в Иране

в1925 г. династии Пехлеви национальное движение в Южном Азербайджане ослабло; правительство Тегерана негативно относилось к азербайджанцам и азербайджанскому языку, центральные власти проводили в отношении азербайджанцев политику фарсизации, что привело к усилению их миграции

вСеверный Азербайджан.

Вначале Второй мировой войны воинские части СССР вошли на территорию Южного Азербайджана, что способствовало новому всплеску национального движения, названному 21 Азер, и привело в азербайджанских регионах страны к созданию Национального правительства Азербайджана во главе с Сеидом Джафаром Пишевари. В этот период были осуществлены кардинальные реформы в области политики, экономики, культуры. Национальное правительство Азербайджана открыло Тебризский государственный университет и большое количество средних школ, создало национальный театр и национальную филармонию. Процесс культурных преобразований основывался на поддержке азербайджанского языка как официального. Одной из

631

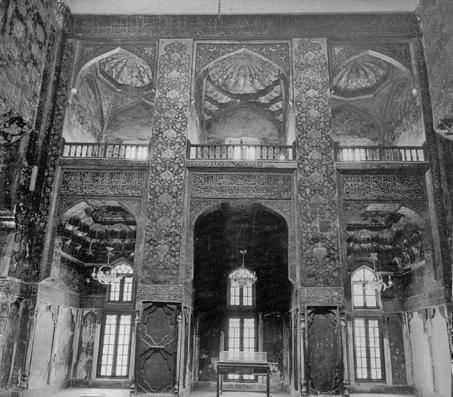

КультовыйкомплексШейхаСефиад-Дина.МечетьГандилхана. 1526–1527 гг.

Южный Азербайджан, Ардебиль Архив Института археологии и этнографии НАНА

важных реформ этого периода было формирование прессы на родном языке. Хотя центральное правительство Ирана официально и признало автономное государство Южного Азербайджана, тем не менее в декабре 1946 г. иранской армии удалось подавить сопротивление народного ополчения и положить конец существованию национального правительства. Несмотря на его недолгое существование, создание и деятельность этого правительства стало мощным катализатором дальнейшего национально-освободительного движения в южной части Азербайджана.

Послеисламскойреволюции1979г.вИраненаблюдаетсяростнационального самосознания азербайджанцев. Особенно этот процесс усилился после восстановления независимости Северного Азербайджана; в Иране были созданы несколько организаций, объединяющих иранских азербайджанцев. Основнымнаправлениемдеятельностиэтихорганизацийсталаборьбазапридание азербайджанскому языку статуса официального. Весной в 1998 г. группа интеллигенции Южного Азербайджана направила письмо на имя президента Хатами с требованием свободы в области культуры и языка. В настоящее вре-

632

мя в Иране на азербайджанском языке издаются более 130 газет и журналов. На телеканале «Сахар» (Утро) и радиостанции «Голос Исламской Республики Иран» выходят передачи на азербайджанском языке.

Основным занятием населения Южного Азербайджана было сельское хозяйство – земледелие и скотоводство. Как сельское, так и часть городского населения были заняты садоводством, бахчеводством. Неполивные и частично искусственно орошаемые земли были засеяны не только пшеницей, ячменем, рисом и другими зерновыми культурами, но и техническими – хлопком и табаком. Например, выращенный в Хойском магале хлопок был одним из лучших сортов в Иране; Южный Азербайджан считался одним из основных хлопковых и фруктовых регионов Ирана. В социально-экономической жизни городов ведущую роль играло ремесленное производство. Продукция ремесленников Тебриза, Ардебиля, Мараги, Урмии, Зенджана была широко представлена как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Велико было торговое значение Тебриза, где производились ковры, шелковые и хлопчатобумажные ткани.

Промышленность в Иранском Азербайджане представлена несколькими отраслями – текстильной, суконной и спичечной фабриками, кожевенным, сахарным, маслобойно-мыловаренным заводами, а также крупными ковровыми мастерскими. Основные промышленные предприятия сконцентрированы в Тебризе.

Традиционные формы жилища азербайджанцев Ирана разнообразны. Преобладают постройки из глины или сырцового (в городах – обожженного)

Гёй-мечеть (Голубая мечеть). 1465 г.

Южный Азербайджан, Тебриз Архив Института археологии и этнографии НАНА

633

кирпича, с плоскими крышами, иногда с куполообразными перекрытиями. Скотоводческое население обитало, главным образом, в алачыгах, характерныхидляазербайджанцевСевера.Приэтомвстречаютсяитакиеуникальные поселения, как с. Кандован, расположенное на северном склоне потухшего вулкана Саханд. Дома в этом селе высечены прямо в скалах. Возраст некоторых из них превышает 700 лет. В выдолбленных в скалах жилищах имеются окна и двери, к некоторым дверям ведут маленькие извилистые лестницы. Интерьер в традиционных сельских домах состоит из специальных ниш в стенах для постельного белья, стеганых одеял, ковров, паласов, чаш, ваз. Во дворах, как правило, располагаются тендиры.

Традиционный мужской костюм южных азербайджанцев мало чем отличается от костюма северных сородичей и состоит из рубахи и широких штанов из бязи, архалыга, чухи, папахи из бараньей шкуры, а также головного убора из материи на вате – дюргэ. Женский костюм состоит из длинной рубахи, узких штанов, широкой юбки, туфель и головного платка. Женщины Мараги, Ардебиля, а также шахсевенки украшают головной убор медными или серебряными монетами.

Значительного расцвета достигает культура Южного Азербайджана в средние века. В X в. в Багдаде жили азербайджанские ученые Абульхасан Ардебили и тебризец Ахмед Сулейманоглу. Крупным ученым был поэт Катиб Тебризи (1030–1108), автор многочисленных трудов по философии, логике, синтаксису и литературе. Одним из крупнейших поэтов своего времени был Катран Тебризи (XI в.). В XI–XV вв. получила развитие средневековая архитектура Азербайджана, представление о которой дает урмийский мавзолей «Учгумбез» (1185) и марагинский мавзолей «Гёй гумбез» (1197). В конце XIII в. в Тебризе была воздвигнута сохранившаяся до наших дней грандиозная башня «Эрк-каласы», имевшая военное значение. В середине XIII в. возле г. Марага была основана широко известная на Ближнем Востоке обсерватория, в которой сделали ряд интересных открытий Фахреддин Мараги

иШамседдин Ширвани. XIV в. также отмечен творчеством ряда видных деятелей азербайджанской культуры, среди которых выделяется поэт Эссар Тебризи. В начале того же столетия в Тебризе была создана своего рода академия «Дар-уль-улюм» (Дом наук). В этот период значительной известностью пользовалась школа тебризских миниатюристов.

Вдуховной культуре южных азербайджанцев большое место традиционно занимает творчество ашугов. В XIX в. в Карабахе и других областях Южного Азербайджана был широко известен ашуг Джамал. Одной из выдающихся поэтесс того времени была Хейран ханум, создававшая свои произведения на азербайджанском и персидском языках.

Традиции и религиозные праздники северных и южных азербайджанцев идентичны, хотя и имеются некоторые локальные особенности. Так, на юге с большим рвением и фанатизмом отмечают Ашура. В период месяца Рамазана практически все взрослое население соблюдает пост. Как и во всем Азербайджане, южане с большим воодушевлением отмечают Новруз. Накануне этого праздника женщины Южного Азербайджана приводили в порядок дома

идворы, помолвленные девушки и невестки разукрашивали стены комнат узорами из золотистой глины. На столе обязательно должна была быть хонча (угощения, собранные на подносе), куда клали яблоки, айву, гранаты, орехи,

634

фундук, фисташки, кишмиш, миндаль; красили яйца, сажали семени. Помолвленные девушки вязали суженым разноцветные шерстяные носки – джорабы, облачались в новую красивую одежду, клали хну и басму на голову. На праздничном столе должно было быть не менее семи видов сладостей, плов, блюда из мяса и крупы, обжаренный горох, разноцветные яйца, семени, фундук и грецкие орехи, а также священная сладость Новруз байрамы – хал-

ва из семени – исфахан халвасы.

Браки южных азербайджанцев, как правило, эндогамны. Этнически смешанные браки имеют место лишь в регионах, где азербайджанцы живут дисперсно с персами, курдами и другими народами Ирана. Внутрисемейные отношения во многом носят традиционный характер. Несмотря на определенные изменения, обусловленные современными социально-культурными процессами, доминирующую роль в семье продолжают играть мужчины. Обряды бракосочетания, развода осуществляются на основе мусульманского права. Однако свадебная обрядность имеет и свои специфические этнокультурные особенности. Накануне свадьбы в дом жениха торжественно отправляют приданое. В назначенное время за невестой приезжают родственники жениха с брачным контрактом, затем невесту увозят с соблюдением ряда церемоний. Одним из основных условий брака является материальная независимость жениха от своих родителей – наличие у него жилья и работы. Здесь с особым уважением относятся к обеспеченному жениху. Жених делает невесте дорогие подарки, например, дарит дом, квартиру, драгоценности. Невеста также делает жениху дорогие подарки и приносит приданое. В Южном Азербайджане, как и во всем Иране, широко распространены ранние браки. Иранские свадьбы отличаются большим числом приглашенных; расходы оплачивают родители новобрачных, причем большую часть вносит семья жениха.

В сельской местности свадебная обрядность сохраняет больше традиционных элементов. Например, девушки, держа в руках светильник и хну, обходят все помещения, где проводилась свадебная церемония, гости брали хну, а на место хны клали деньги – кто сколько может, деньги же доставались той, что наряжала невесту. По другому обычаю, когда невесту привозили в дом жениха на коне, жених поднимался на крышу и бросал на землю заранее разрезанное яблоко, чтобы оно разбилось на несколько кусков.

Нормы шариата, доминирующие в Иране после исламской революции, вынуждаютиранскихженщин,втомчислеиазербайджанок,налюдяхзакрывать лицо. По традиции в общественном месте у женщин могут быть открытыми лицо, кисти рук, ступни ног, остальное закрыто хиджабом. Зачастую эта одежда бывает черной, цвета траура по мученически погибшим от рук врагов потомкам пророка Мухаммада. При этом согласно нормам, принятым в современном Иране, не только местные жители, но и иностранки должны покрывать голову, руки и плечи. Неимущие женщины покрываются старой чадрой арбах. Азербайджанки Ирана, как и все женщины Востока, любят надевать украшения – браслеты, серьги, пояса из золота, жемчуга, перламутра (садаф), драгоценных камней. Вместе с тем несмотря на все запреты, иранские женщины, как и женщины Южного Азербайджана, часто под чадрой прячут джинсы и короткую юбку, т.е. одеваются достаточно стильно. В последнее время правительство Ирана в отношении женщин пошло на множество послаблений.

635

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ ГРУЗИИ

На территории современной Грузии исторически основным регионом компактного проживания азербайджанцев является Борчалы, расположенный на юго-востоке страны и официально называемый Квемо Картли. В состав региона Квемо Картли входят административные районы Гардабани (Гаратепе), Марнеули (Борчалы), Болниси (Болус Кепенекчи), Дманиси (Башкечид), Тетри-Цкаро (Акбулаг), Цалка (Бармагсыз). Территория Борчалы в пределах Грузии простирается от границ с Азербайджаном вдоль границ Грузии с АрмениейидоЧылдырскогопроходауграницсТурцией.ВсоветскоевремятерриторияБорчалыбыларазделенанаБолнисский,Гардабанский,Дманисский, Марнеульский, Сигнахский районы Грузинской ССР, в которых (за исключением Сигнахского) основную массу жителей составляют азербайджанцы. По данным переписи, проведенной в Грузии в 2002 г., азербайджанцы составляют 284,7 тыс. человек.

Тюркский этнический элемент на территории современной Грузии, особенно в Борчалы, известен с древнейших времен. Первые сведения о тюрках относятся к «бунтюркам», которые, являясь частью гуннов, поселились в Борчалы еще в IV в. до н.э. Вслед за бунтюрками вторым тюркским этническим пластом считаютсябарсилы,заселившиеБорчалыужевпервыхвекахнашейэры.Вформировании тюркской общности на территории Борчалы активно участвовали хазары и кыпчаки. Средневековые грузинские источники упоминают «новых» и «старых» кыпчагов. Царь Давид IV Строитель в борьбе против Сельджукской империи широко использовал кыпчагов (Котляр, 1968. С. 23).

Монгольские завоевательные походы начала XIII в. завершились включением всего Южного Кавказа, в том числе Борчалы, в состав государства Ильханидов. В XIV–XV вв. Грузия находилась в составе или под влиянием государств Каракоюнлу и Аккоюнлу. Начиная с XVI в. в ходе османо-сефе- видских войн переходивший из рук в руки Борчалы в основном находился

всфере влияния Сефевидов. Во времена правления шаха Аббаса I Сефевида (1587–1629) в Борчалы и на другие земли нынешней Грузии были переселены тюрки-азербайджанцы, но вместе с тем шах, зная о расположенности карапапахов к анатолийским тюркам, переселил жителей многих селений Борчалы – Газахского магала в беглярбекства Гянджи – Карабаха и Ширвана. Захвативший в феврале 1736 г. власть в государстве Сефевидов Надир-хан вывел земли Борчалы из беглярбекства Гянджи – Карабаха и переподчинил их своему вассалу, грузинскому царю Теймуразу II. Это обстоятельство обусловило переселение из Борчалы части тюркского населения, которое усилилось после смерти Надир-шаха в 1747 г. Переселение азербайджанцев из Грузии приняло более массовый характер после присоединения Южного Кавказа к России. Так, весной 1828 г. более 800 семей карапапахов переселилось из Борчалы в Южный Азербайджан. При условии выплаты наместнику Азербайджана и наследному принцу Аббас Мирзе 12 тыс. туменов золотом, а также службы в его войске 400 всадников со своим снаряжением они были поселены в регионе Сулдуз. В Турции прибывшие из Борчалы поселились

восновном в Карсской провинции. И сейчас здесь имеются селения, назва-

636

ЖительницаБорчалинскогоуездаТифлисскойгубернии

Азербайджанцы Начало ХХ в.

РЭМ. Колл. № 8764-8614

ния которых аналогичны названиям сел в Борчалы. Процесс переселения в той или иной мере продолжался до установления советской власти в Грузии.

После упразднения Картли-Кахетинского царства в 1800 г. и дальнейшего присоединения его к Российской империи русские войска заняли также территории, населенные азербайджанцами, в том числе владение Борчалы. Так были образованы «татарские дистанции»: Борчалинская, Казахская, Шамшадильская, Бамбако-Шурагельская.

После установления советской власти в Грузии Борчалинский уезд вошел в состав Грузии. В 1929 г. на месте этого уезда были образованы три административных района – Борчалинский (Марнеульский), Люксембургский (Болнисский) и Башкечидский (Дманисский). Однако название «Борчалы» сохранилось применительно только к нынешнему Марнеульскому району. В 1949 г. здесь была произведена замена названия – вместо «Борчалы» появилось название «Марнеули», хотя среди народа и в неофициальном лексиконе термин «Борчалы» всегда имел и по сей день имеет широкое хождение

(Ибрагимли, 2006).

637

Этническая культура азербайджанцев, проживающих в Грузии, хотя и не имеет существенных отличий от культуры своих сородичей в Азербайджане, тем не менее обладает определенными локальными особенностями. Азербайджанское население Грузии исторически занималось отгонно-пастбищ- ным скотоводством, шелководством и зерноводством. В Борчалы с древнейших времен образовывались различные типы поселений (кенд, оба, оймаг, юрд), многие из которых сохранялись еще в 1920–1930-е годы. В прошлом в Борчалы жилище карадам называли чардахлы – дом с навесом, в предгорной зоне йер дамы – полуподземное жилище, Кроме того, существовали еще ой дамы или просто дам. Несмотря на некоторые локальные названия, карадамы у азербайджанцев Грузии имели незначительные различия. В XIX в. карадамы сменяются более совершенными типами жилища, в частности бешик дам, который был переходным типом межу чардахлы и эв дамы. Отличительной особенностью бешик дам являлось его перекрытие, называемое генд. Во второй половине XX в. появились дома типа сарай и аг эвляр. Дома типа сарай получили широкое распространение в горной зоне, а жилища аг эвляр – в низменной части Борчалы.

Сельские поселения азербайджанцев традиционно имеют разбросанную планировку.Ониплотнозастроеныкаменнымидомамисплоскимикрышами. В крупных населенных пунктах была развита ремесленно-торговая жизнь, где обычно располагались торговые (базары) и ремесленные ряды. В XIX –

Группа женщин

Азербайджанцы Грузия, Телавский район, с. Караджала, 1938 г.

Собиратель Е.М. Шиллинг МАЭ РАН. Инв. № 1789-130

638

Группа мужчин

Азербайджанцы Грузия, Телавский район, с. Караджала, 1938 г.

Собиратель Е.М. Шиллинг МАЭ РАН. Инв. № 1789-134

начале ХХ в. часть азербайджанского населения, в частности теклинцы, проживало в домах типа карадам. В 1930-е годы такие дома были заменены одно- и двухэтажными строениями из камня. Со второй половины ХХ в. их строили из красного кирпича (Алиев, 2014. С. 84).

Как и у всех азербайджанцев, в семейном быту азербайджанцев Грузии особое место занимает семейная обрядность (свадьба, похороны, воспитание детей), уважение к старшим. Традиционная форма азербайджанской семьи до начала ХХ в. – большая патриархальная. Глава семьи решал важные семейные проблемы, его слово было решающим. Как правило, на рубеже XIX–XX вв. на смену большим семьям приходят нуклеарные.

Свадебная обрядность включает несколько этапов: предсвадебный (выбор девушки), сватовство, помолвка, заключение брачного договора. Свадьба проходит в специально отведенном помещении с музыкой, танцами, пением. После свадьбы невеста переезжает жить к жениху. Например, первый и второй вечер мужской свадьбы называется вечером пиршества, или дастана; в третий вечер гости дарили хозяину свадьбы деньги в качестве помощи. В первый день гостям подавали только чай, а на второй и третий – еду. Украшением свадеб являются ашуги, в присутствии которых не разрешалось разговаривать. Свадьба продолжалась 7–8 дней, сейчас –

2–3 дня.

639