Туркмены (Народы и культуры) - 2016

.pdf

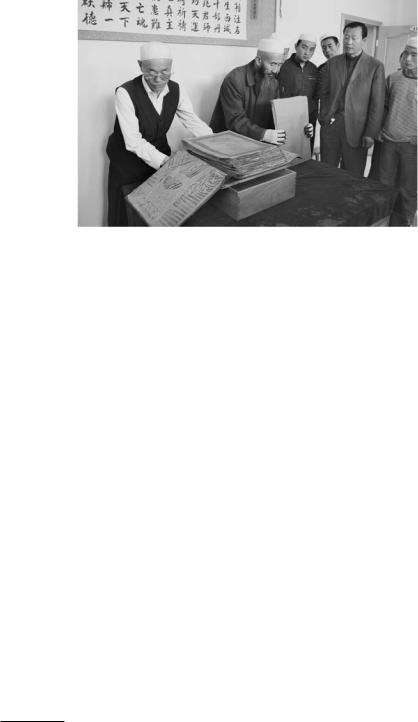

Отуз Коран. Осмотр главной реликвии саларов экспедицией МАЭ РАН. 2008 г.

Фото Т. М. Федоровой

Об истории ислама у саларов, после их переселения из Самарканда, известно немного. Согласно имеющимся источникам, во второй половине XVIII в. часть саларов стала приверженцами учения суфийского братства накшбандиййа-джажриййа (Бабаджанов, 2003. C. 237–250; Пауль, 2001. C. 114–199; ДиУис, 2001. C. 244–274). «Новое учение» (синь цзяо, hsin chiao),

предусматривало почитание святых и поклонение их могилам, веру в чудеса (карамат), громкий зикр, ритуальный танец (ракс) и распевание стихов мистического содержания (сама’, например, – сочинений поэта Машраба, ученика Аппака-хваджи). Проводником «нового учения» стал Мухаммад Амин (Ма Мин-синь, Ma Ming-Hsin), вернувшийся в 1761 г. на родину после совершенияхаджаи обученияв Бухареи Кашгаре.Центромраспространенияучения стал г. Сюньхуа, где Мухаммад Амин приобрел стойкую репутацию святого подвижника. «Новое учение» было запрещено.

Одни и те же учителя несли свою проповедь уйгурам Восточного Туркестана и саларам, живущим в Предтибетье, но сегодня их ислам существенно различается.Первыеориентируютсянаобычномирнуюмистико-аскетическую традицию в исламе, вторые сегодня в большей степени следуют течению, пропагандировавшемуочищениеисламаотвнешнихвлиянийи возвратк исконным ценностям.

Чрезвычайно интересно, что появление и постоянную подпитку здесь салафитских идей8 можно рассматривать как часть мощных и малоизученных салафитских волн, периодически прокатившихся по всему мусульманскому миру и вызывавших ответную «суфийскую реакцию». В то же время энергия суфийскойпроповедичастонаталкиваласьнаответныйростпопулярностиидей«очищения ислама от искажающих его новшеств». Среди саларов салафитские идеи

8Салафиййа (от арабского глагола салафа – «быть раньше») – направление в исламе, последователи которого позиционируют себя в качестве проповедников «понимания ислама в том виде, в котором его понимал пророк».

520

породилиисоответствующуюпрактику:мо- |

|

гилыихсвятыхпрародителейсейчаседвали |

|

не заброшены, на протяжении длительного |

|

времени действовал запрет на музыку (По- |

|

ярков, Ладыгин, 1893. C. 13, 17). Возмож- |

|

но ли говорить о своеобразных «качелях», |

|

о цикличности в развитии в мусульманской |

|

среде«обращениякистокам»иксуфийским |

|

ценностям? В любом случае очень важно, |

|

что саларская салафиййа не породила ради- |

|

кализма. |

|

Сегодня становится очевидным, что |

|

в Центральной Азии на протяжении не - |

|

скольких веков в форме богословской по- |

|

лемики вокруг ритуалов, связанных с гром- |

|

ким зикром, сама и раксом, находили свое |

|

выражение противоречия самого разного |

|

рода, самые разные социальные практики |

|

и отношения. Отсюда и острота идеологи- |

Лист из: «Гадательная книга саларов». |

ческих столкновений, нередко вызывавших |

Рукопись, название сочинения услов- |

серьезные всплески насилия. Именно в свя- |

ное (саларский язык, арабица, 101 стр., |

зи с этим следует оценивать значение двух |

конец XVIII – начало XIX в.) |

сочинений на саларском языке, фотокопии |

Фотоотпечатки. Собиратель Э. Р. Тенишев, |

которых привез в Россию Э. Р. Тенишев – |

1957–1958 гг. Дата поступления в МАЭ |

РАН 2009 г. (Колл. № ВХЭФЗК 95-1) (дар |

|

«Ритуальнойкнигисаларов»и «Гадательной |

Е. А. Тенишевой) |

книги саларов» (Поярков, Ладыгин, 1893). |

|

Ф. Пояркови В. Ладыгин особоотмечалитакже,что«никтоизсаларцевне курит ни опия, ни табаку, никто из них не нюхает и не кладет носового за губу. Если же случится, что кто-либо из посторонних (например, китайцы, которые, хотя изредка, да заезжают к ним) закурит в доме салара, то все, взрослые и малые,закрываютнетольконос,нои вселицоруками,чтобыдажезапахтабачного дыманепроники не попалкому-либоизних.Когдаахуныузнают,чтокто-либо из их соплеменников покурил опия или положил за губу табаку, то виновного подвергают публичному наказанию, в мечети от 60 до 90 ударов плетью (пи- дань,словочисто-китайское),сшитоюизширокихремней,толщиноюдоодного вершка» (Поярков, Ладыгин, 1893. C. 13).

ЭтнографическиеколлекцииМАЭРАНпонародамКитайскогоТуркестана наглядно показывают, какую роль здесь на протяжении длительного времени играли традиции. Традиционный саларский ислам издавна противостоял «Новомуучению»с довольножесткихсалафитскихпозиций.ИззаписейТенишева видно, что очередная попытка суфийского обновления, предпринятая в самом начале XX в. группой «Ши да ахун» («Десяти больших ахунов») так и не увенчалась успехом.

ГЛАВА 8

СОВРЕМЕННЫЙ ТУРКМЕНИСТАН

НОВАЯ ЖИЗНЬ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ

Обряды, обычаи и традиции народа складывались веками. Через них он воспроизводил себя, свою духовную культуру, характер и психологию в ряду сменяющих друг друга поколений. Люди знали, что

если в очаге погаснет огонь, то можно попросить у соседа, но если в силу ка- ких-то потрясений молодежь утратит добрые обычаи и традиции предков, то порветсясвязьвремен, еенельзя восстановить.Преемственностьпоколений, верность детей обычаям и традициям отцов народ рассматривал как основной закон своей жизни: выражение «сын восстал на отца» воспринималось как конец света.

Многое ценное из опыта народа было донесено вплоть до появления соци- ально-организованных воспитательных учреждений и не исчезли после этого, не утратив своего воспитательного значения. То же можно сказать об обычаях

итрадициях туркменского народа. Они сохранились, хотя это давалось народу нелегко. История помнит, что здесь, по туркменской земле, прошли с огнем

имечомвойскаАлександраМакедонского,Чингизхана,Тимураи другихзавоевателей.Каждыйизнихстаралсяуничтожитьпамятьнародао своемпрошлом, чтобыонбылподатливк вводимымимипорядкам.Неособоотличалисьотних

ивойска русских завоевателей. Не оспаривая объективные прогрессивные последствия вхождения края в состав Российской империи, а затем и Союза ССР, скажем,чтоэтовновьнарушилоестественныйпроцессразвитиясамосознания народа, совершенствования его обычаев и традиций.

Советский образ жизни и притеснение национальной обрядности. Ка-

залось, что образование в 1924 г. Туркменской ССР в составе Советского Союза будет способствовать возрождению древней туркменской земли, ее добрых обычаев и традиций. Но произошла чрезмерная политизация об - щественной жизни, постепенно охватившая и сферу быта. Были запрещены некоторые атрибуты национальной культуры и обрядности (проведение Курбан-байрама, Ораза-байрама, использование «платка молчания» yaşmak и т.д.). Параллельно шла работа по переводу письменности с арабского на латинский, а затем и на кириллический алфавит. Если раньше определенная часть населения умела читать и писать, то теперь она попала в разряд неграмотных. Так оформилась «легенда» о сплошной неграмотности туркменского народа.

Еще более усугубило положение разрушение мечетей, закрытие старометодныхшкол,гонениенаинакомыслящих.Многиевладельцыстарыхкниги ру-

522

кописей,боясьпреследований,сожглиихнакостре,закопалив землю. Следует ли удивляться тому, что здесь, в отличие от других республик Союза, вплоть до середины 1930-х годов, шла ожесточенная гражданская война, вошедшая в историю как басмаческое движение (Оразклычев, 1994. С. 142, 143). Политика и идеология КПСС не поощряли подлинную народную культуру. Шла духовная деградация масс, упала их общественно-политическая активность. Несмотря на обстановку парадности, практики массовой раздачи наград, юбилейных самопоздравлений под предлогом все новых достижений социализма, шло раздвоение сознания, люди окончательно утрачивали веру в идеалы социализма. Курс на поддержку в народе хорошего, бодрого настроя с помощью бравурных речей и замалчивания острых проблем, фактов и событий реальной жизни, давал противоположный эффект: росла апатия и пассивность, равнодушие ко всему происходящему. Вновь прокатились волны регрессий, но теперь, в отличие от 1930-х годов, моральных. Причиной тому была борьба с пережитками прошлого, т.е. с обычаями и традициями народа, такими как

суннет, садака, джиназа, зиярат, азан, никах и т.д. В разряд «вредных пере-

житков» попал весь комплекс национальной обрядности. (Оразклычев, 1994.

С. 138, 139).

Государственная Независимость и «независимость» национальных традиций и обрядов. С обретением независимости в 1991 г. перед Туркменистаном встали сложнейшие задачи государственного строительства, коренного переустройства политической системы, глубокого реформирования экономики и культуры. Для их решения использовалось органичное сочетание двух моментов: мирового опыта демократических государств и особенностей национальной психологии, традиционного уклада жизни, менталитета народа.

В Конституции Туркменистана, разработанной и принятой уже в первый годНезависимости,нашлисвоевоплощениетакиепонятия,как maslahat,geneş и др.Длярешениявопросов,затрагивающихинтересывсегонарода,туркмены издавна собирались на общий совет – maslahat или geneş. На них вырабатывались коллективные, судьбоносные решения. Именно древняя традиция туркменской народной демократии получила развитие в современных условиях. Согласно Конституции, высшим представительным органом государственной власти являлся Halk maslahaty (Народный совет), в состав которого входили ПрезидентТуркменистана,представителиисполнительнойвласти – члены Кабинета Министров, главы администрации велаятов, городов, этрапов, аксакалы (старейшины) и др. Halk maslahaty сыграли важную роль на первом этапе созданияи укреплениядемократическогогосударства,осуществленияв стране коренных социально-экономических реформ. В новой редакции Конституции Туркменистана, принятой в сентябре 2008 г., Halk maslahaty как высший законодательный орган был упразднен, его полномочия переданы Президенту и Меджлису Туркменистана. Тем не менее Halk maslahaty как совещательный орган, остался в составе велаятских, городских, этрапских хакимликов (администраций).

Видноеместов формированиисистемытуркменскойдемократиизанимают Ýaşulular maslahaty (Совет старейшин). Традиция почитания старших, обращение к ним за советом существует у туркмен с древних времен, когда судьба

523

народа во многом решалась аксакалами (старейшинами). В наши дни Совет старейшин обрел «второе дыхание». С упразднением Halk maslahaty, Совет старейшин превратился в Большой Государственный Совет. На его заседаниях рассматриваются неотложные проблемы государственного значения и принимаются важные решения. Так, на Совете старейшин, прошедшем в 2009 г.

вг. Туркменабат,обсуждалисьвопросыразвитиясельскогохозяйства,социальнойжизнистраны.Аксакаламибыливысказаныценныепредложения,которые учитывались при разработке «Национальной программы социально-экономи- ческого развития Туркменистана в 2011–2030 гг.», которая принята (2010 г.) и успешно выполняется.

Возрождение национальных традиций началось в Туркменистане еще до обретения Независимости. Первым принципиальным актом в данной области явилась отмена бюро ЦК КПТ (1989 г.) своего решения от 1951 г. по книге «Горкут ата». В постановлении говорилось: «В начале 1950-х годов допускалисьизвестныеизвращенияпоотношениюкультурыи литературногонаследия туркменскогонарода.В результатеошибочногообъяснениянекоторыхученых, одинизшедевровмировойлитературы –эпо с“Горкутата”былохарактеризован как реакционное, буржуазно-националистическое произведение. Это мнение было разоблачено современными учеными. Научно доказано, что это – национальное наследие туркменского народа». Постановление Бюро ЦК КПТ, снявшее запрет на издание этой книги, послужило сигналом и к отмене запретов по отношению к эпосу «Огузнаме», поэмы Д. Азади «Вагзы – Азат», «религиозных» произведений Махтумкули, Шабенде и других классиков туркменской литературы.Ониначалииздаватьсяи сталидоступнымассамчитателей.Тогда жебылиотмененыи запретынасоблюдениенациональныхобычаеви традиций,

втомчисле«религиозных».Впервыезапоследние40 лет1 былоразрешеностроительство в городах и аулах мечетей (Мухамметбердиев, Оразгылыжов, 1997.

С. 180, 188).

В1990 г. был принят Закон Туркменистана «О языке». Туркменский язык объявлялся государственным языком. Намечались меры по внедрению его

вгосударственных органах, системах народного образования, здравоохранения, бытового обслуживания, средствах массовой информации. В то же время Закон гарантировал неприкосновенность свободы использования языков и обрядов представителей других народов, проживающих в стране. Согласно ст. 28 Закона «О языке», вводилось правило повсеместного употребления названий городов, сел без перевода их на русский язык. Одновременно соз - давалась комиссия по уточнению и упорядочению географических названий. Оказалось, что из 2073 официальных названий местностей Туркменистана, 1570 имеют традиционно народное, а 503 – новое происхождение. Последние былипереименованыи получилитуркменскиеназвания.Темсамымвосстанавливалисьисторическиеименаи традиционныеназваниясели поселков(Журнал «Даянч». 1991. № 1. С. 23, 24).

В1992 г. был принят Закон «Об охране памятников истории и культуры

вТуркменистане», создано Национальное управление при Министерстве куль-

1С 1930–1946 гг. в Туркменистане официально не существовало ни одной мечети. В 1946– 1949 гг. СНК ТССР разрешил открыть мечети в четырех районах. Ходатайства мусульман поступали и из других районов. Но они остались без ответа.

524

туры, которое осуществляет работу по изучению, охране и реставрации более 1500 памятников истории икультуры страны. В1993 г. начала работать Государственная комиссия под руководством Президента Туркменистана по изучению и правдивому освещению истории туркменского народа. Создан Национальный институт рукописей, который занимается переводом на современный туркменский язык древних арабских иперсидских источников. Ав Институте рукописей переведены на современный туркменский язык более 500 ценнейших рукописных книг древности и Средневековья, а около 200 из них издано массовым тиражом. Все это сыграло большую роль в восстановлении исторической памяти народа.

Знаменательно,чтовгодынезависимостибылсоздантуркменскийалфавитна основелатинскойграфики.С1995/96уч.г.онначалвводитьсявобщеобразовательныхшколах.Впервыеучебныепрограммыиучебникисоздавалисьместнымиавторами, которые особое внимание обращали на вопросы истории, языка илитерату- ры,духовно-нравственнойкультуры,наизучениерастительностииживотногомира Туркменистана,государственногоиобщественногоустройствастраны.Вводились важные предметы, такие как «Эдеп» (правила поведения вбыту иобщественных местах),«КультурноенаследиеТуркменистана»,«Мироваякультура»идр.

В1992 г.былосозданоОбщенациональноедвижение«Галкыныш»(«Возрождение»). Движение объединяло общественные организации, представителей национальной интеллигенции. Целью движения являлось преобразование туркменского общества, ав широком смысле, исамой нации, что невозможно без восстановления ее исторической памяти, возрождения духовно-нравственных ценностей. Это считалось исключительно важным направлением вформировании и укреплении национальной государственности. Общенациональное движение «Галкыныш» действовало полтора десятка лет и выполнило свою миссию. В новой редакции Конституции Туркменистана (2008 г.) оно было упразднено, так как общественные организации уже достаточно окрепли и функционировали самостоятельно, согласно своим Программам. ВОбщенациональном движении «Галкыныш» важное место отводилось возрождению семейно-бытовых обрядов туркменского народа.

ГосударственнаяНезависимостьпровозгласилавстранесвободусовести.Статья12КонституцииТуркменистанагласит:«Государствогарантируетсвободурелигий вероисповеданий, их равенство перед законом. Религиозные организации отделеныотгосударстваинемогутвмешиватьсявгосударственныеделаивыполнять государственные функции. Государственная система образования отделена от религиозных организаций иносит светский характер.

Каждыйчеловексамостоятельноопределяетсвоеотношениекрелигииивправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать ираспространять убеждения, связанные сотношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов».

Всовременном Туркменистане при городских и этрапских хакимликах действуют управления по делам религий. Имеются 380 мечетей, в том числе такие крупные, как «Духовная мечеть Туркменбаши», «Мечеть Эртогрул Гази» в Ашхабаде, «Мечеть Сапармурада хаджи» в Ахалском, «Мечеть Гурбангулы хаджи» в Марыйском велаятах и др. В мечетях по пятницам на «Juma

525

Туркменистан. Мечеть Сапармурата хаджи в Гёкдепе. Сооружена в память о воинах, погибших в Геоктепинском сражении 1881 г. при защите геоктепинской крепости от русских войск под руководством генерала М.Д. Скобелева

Фото из архива журнала «Туркменистан»

namazy» собираются тысячи верующих. Перед ними выступают имамы, в основном, образованные, дипломированные и назначенные на эту должность со стороны управления по делам религий. Имамы, наряду с молитвой, разъясняют людям значение духовно-нравственных ценностей нации, призывают их к единству, поддержке внутренней и внешней политики Президента страны. Мечети – своеобразные центры ритуальных услуг. Они обеспечивают порядок в организации отпевания и похорон умерших. Проделана большая работа по наведению порядка на кладбищах. Повсеместно вокруг них построены стены или железные заборы, а в крупных – и ритуальные комплексы для проведения sadaka и т.д.

Свадьба – памятный день в жизни человека. С этим днем связаны самые светлые и радостные надежды. Поэтому все, что происходит на свадьбе – это память человека, которую, как правило, запечатлевают на всю жизнь. Свадьбы всегдаотличалисьотдругихсемейно-бытовыхпраздниковбольшойкрасочно- стью и торжественностью. Свадебный обряд включал в себя многочисленные обычаи: аtgulak, toý sowgady, atbaşçy, bagşy aýtdyrmak и др. В наше время они значительно меняются. Теперь при помолвке особое внимание обращается на наличие высшего образования, занимаемую должность, качество квартиры, машины и т.д. Atgulak приносила почти каждая семья-участница свадьбы. За atgulak ранее принимали öýme и hulle (шелковые и простые платки). Теперь в моду вошли шерстяные платки, отрезы из панбархата, ковры. В последнее

526

Молодожены. Ашхабад

Фото из архива Института истории АН Туркменистана. 2013 г.

времяв Ашхабадеи велаятскихцентрахоткрылисьвеликолепные«Дворцысчастья»,в другихгородахи этрапахработают«Toýmekany»совсемиудобствами для проведения свадеб. Обычно свадебные обряды, особенно в завершающей части (т.е. сама свадьба), со всеми подробностями записываются на видео. Затемнаосновеэтихвидеоматериаловготовятсялюбительскиедокументальные фильмы. Конечно, такие фильмы становятся семейной реликвией и бережно хранятся.

В наше время за невестой едут уже не на верблюдах и конях, а в легковых машинах,числокоторыхпоройдоходитдо20.Гонкаводителейиногдазаканчиваетсятрагически.В нашвектехникивозрождениетрадициипривозитьневесту на верблюде в kejebe в сопровождении настоящих, а не автомобильных аtbaşçy только украсило бы свадьбы. И ранее, и теперь украшением свадьбы является bagşyaýtdyrmak –выст уплениенародныхпевцови сказителей.Людис большим интересомвсегдаожидаютихприезднатой.Слушателистановятсякакбычище нравственно, духовно богаче. Bagşy – подлинно народные певцы – никогда не гнались за длинным рублем. Их может пригласить на свадьбу каждый. Ныне нередкоихместонасвадьбахзанимают«модные»эстрадныепевцы.«Веселье» участниковзастолья,многократноусиленноечерезусилители,отнимаетпокой у жителей окружающих домов. Конечно же, обретению добрыми традициями народа как бы второго рождения способствововало возрожение участия bagşy

527

Скачки на ипподроме в Ашхабадe. 2009 г.

Фото из архива журнала «Туркменистан»

и состязаний острословов на свадьбах. Видеозаписи наиболее интересных состязаний можно было бы демонстрировать по телевидению: ведь состязания виртуозов – это настоящий народный театр, он никогда и никого не оставит равнодушным.

Известно,чтонароднаяобрядностьвключаети эстетическиетрадициикультуры. В них – душа народа. Туркмены – народ поэтичный по природе. Именно стремлениекгармонии,умноженноенатрудолюбиеиталантнарода,сделаловозможнымеговесомыйвкладв сокровищницу мировойкультуры.Это – туркменский ковер, ахалтекинский конь, ювелирные изделия, национальные одежды.

История сохранила память о парфянской коннице, успешно сражавшейся (начиная со II в. до н.э.) с войсками Римской империи – соперницей Парфии за мировое господство. По признанию римлян, их солдаты страшились «стрел (лучников) парфян и их отбега вспять», т.е. притворного отступления (История ТуркменскойССР.1957.Т. 1,кн.1.С.118).Успехпарфянобеспечивалинетолько совершенноевоенноеискусствоихрабростьвоинов,ноипрекрасныебыстроногиебоевыекони.Ониявлялисьгенетическимипредшественникамисовременных ахалтекинских коней. Легендарный Гёроглы обращался к своему коню Гырату каккбоевомудругу.КлассиктуркменскойлитературыМятаджинесомневался, чтоуконяестьiman (совесть),иместоегонатомсвететольков раю.Неслучайно, столь трогательное отношение народа к коню, как к своему детищу.

Доказана самобытность ахалтекинских коней, одной из самых древних пород верховыхлошадейвмире.Сучастиемахалтекинцевсоздавалисьарабская,английскаячистокровная,траканенская,донскаяидругиепороды,улучшилоськоневодство

528

стран Ближнего иСреднего Востока. Однако это чудо природы всоветское время оказалосьнаграниуничтожения.Независимость,вбуквальномсмыслеслова,спасла его.Былсоздангосударственныйконцерн«Türkmenatlary».Встолицеивелаятских центрахпостроенысовременныеипподромы.Возобновилисьскачки,которыевновь становятсяукрашениемнациональныхпраздниковидругихторжеств.

Яркимсимволомтуркменвекамислужилитакжековры.Изяществорисунков, богатство цветовой палитры туркменских ковров восхищали иноземных путешественников ещев Средниевека.Ковры,оченьвысокоценившиесянаЗападе, вывозились за пределы страны (История Туркменской ССР. Т. 1, кн. 1. С. 368). Высокие художественные традиции ковроделия туркмены сохранили вплоть до завоевания края Россией. Уже в 1890-х годах торговцы стали усиленно скупать в спекулятивных целях туркменские ковры. Резко расширилось производство ковров,носнижалосьихкачество.Растительныекраскиуступилиместохимическим.Блеклацветоваяпалитраковров.В советскоевремябылипредпринятыпопыткипоправитьположение.Новосстановитькачествоковроделиядопрежнего уровняудалосьлишьпослеобретенияТуркменистаномнезависимости.Внастоящеевремявсоставепроизводственногообъединения«Туркменковер»действует 20 фабрик с более чем 100 отделениями на местах. Тысячи женщин-туркме- нок ткут ковры и на дому. Восстановлены естественные краски, а также многие утерянные прежде рисунки (гёли). Появляются новые рисунки. Ковровщицы ткут не только традиционные квадратные ковры. Сейчас созданы и гигантские ковры для дворцов круглой, шестигранной и даже восьмигранной формы, которыекакволшебныймиркрасоки чудесныхрисунковвнесеныв Книгурекордов Гиннеса.

Туркмены имеют богатую традицию вювелирном искусстве иискусстве вышивки.Многиепредставителинароднойинтеллигенции,втомчислевеликийфилософипоэтМахтумкули,одновременноявлялисьиювелирами.Имипроизводилисьразнообразныеженскиеидетскиеукрашения,наряднаяконскаясбруя.Работа ювелира–тонкая ,трудоемкая.Особенномноготруда(до5–6месяцев)требовало изготовление больших украшений, таких как Tumary весом в 1,5–2 кг, bäşgoşma bilezik, on dört, onalty sim ötme, gursakçaи т.д. Это были настоящие произведения искусства, и спрос на них никогда не иссякал. Поэтому появились целые аулы, специализировавшиеся на ювелирном искусстве. В1930-е годы многие ювелиры былирепрессированы,разореныихмастерские.Традициямювелирногоискусства былнанесенсокрушительныйудар(Оразклычев,1994.С.156,157).Втечениепоследующихдесятилетий,хотяониинезамерли,ноинепроявлялиприметявного оживления.

Государственнаянезависимостьдаламощныйимпульсвозрождениютрадиций ювелирногоискусства.Ужев1993 г.былпроведенI Всетуркменскийфестивальде- коративно-прикладного искусства, на который съехались ювелиры, ковровщицы, вышивальщицы,мастерапоизготовлениюмузыкальныхинструментов,юртсовсех концовстраны.Фестивальпоказал,чтотрадициинародавизготовленииювелирных украшений,национальнойодежды,дутара,гиджака,юртит.д.живыиразвиваются. Растет новое поколение мастеров народных промыслов. Если раньше ювелирное дело было уделом мужчин, то теперь появляются иженщины-зергары. Ювелирное искусствопереживаетбурныйподъем.Ещеболееразнообразнымистановятсязолотыеисеребряныеукрашения.ОнивыставляютсянавыставкахнетольковТуркмени-

529