Туркмены (Народы и культуры) - 2016

.pdf

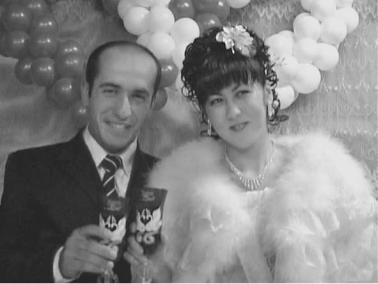

Туркмены Астраханской области. Современная туркменская свадьба в селе Фунтово 1. 2009 г.

Фото из архива З. Туликовой

сельчан ходила по домам родственников мужа и повязывала на ручки дверей платочки, в которые были завернуты мелкие монеты.

К свадьбе раньше специально плели пеструю веревку ала йуп, на которую вешали принесенные подарки – платки, отрезы ткани, паласы, ковры, одеяла. Также родственники дарили молодым деньги и домашний скот. По народным поверьям, невестка в первые дни замужества не должна ступать ногой там, где текла кровь убитого животного, проходить мимо золы и грязной воды. Не полагалось брать невестку на похороны и поминки.

Ранее у астраханских туркмен по случаю свадебных торжеств прово - дились скачки на конях ат ярыш. В них принимали участие наездники в возрасте 12–25 лет. Расстояние, которое нужно было преодолеть во вре - мя заезда, составляло 3–5 км. Скачки в последнее время стали здесь проводить очень редко и, как правило, по общим праздникам. У туркмен села Фунтово в последний раз они состоялись в 1985 г., во время празднования Дня села.

Каждое торжество у туркмен сопровождалось проведением спортивного соревнования по борьбе гореш, следующим обычно после скачек. Как и скачки, борьба являлась одним из самых распространенных видов состязаний. Борьбой занимались с раннего детства. К столь же древним видам традиционных состязаний у туркменского народа относится стрельба из лука, и появившаяся позже – из огнестрельного оружия. Стрельбе из лука туркмены учились с 7–9 лет. Во время соревнований стреляли на значительное расстояние

(до 50 м).

Кромескачек,борьбыи стрельбыпомишени,в праздничныедни,например, вовремясвадьбы,туркменыиногдаустраивалисостязанияв бегенадистанцию около 200 м. Традиционная игра чапыш (бег) проводится и в наши дни, когда

500

малыш делает первые шаги. Тот, кто прибежал первым, обрезает путы (лента, связывающаяноги)наногахребенкаи получаетподарок(этомогутбытьденьги, костюмчик, игрушки). Смысл этого состязания заключается в том, чтобы малыш ходил, не спотыкаясь, и быстро бегал. Считается, если человек ходит и спотыкается на каждом шагу, значит ему в свое время родители не провели обряд баг кесу (обрезание пут).

Наряду с нормами «классического» ислама у астраханских туркмен по сей день сохранился цикл представлений и обычаев, восходящих своими корнями к доисламским традициям и тесно переплетенных с ними. У туркмен это проявляется прежде всего в анимистических верованиях. Туркмены верят в существование различных духов, которых можно более или менее определенно поделить на четыре категории: духи-покровители (духи умерших святых аулья, авлия), духи умерших предков (арвахи), духи-демоны (шей-

таны, джинны, албасты, аждахар/аждаха, пери, девы), духи-хозяева раз-

личных мест (су иясе, уй иясе). Ко второй категории относятся злые духи, демоны, враждебные людям по самой своей природе. Чтобы избавиться от козней духов этой группы, их не пытаются умилостивить, им не служат. Их надо только изгонять, оберегать себя от них. Главным и самым действенным способом предохранения от злых духов считается чтение Корана – священной книги мусульман. Помогают и разнообразные амулеты, например дога, или догалык (от араб. дуа – призыв, молитва) – кожаные прямоугольные или треугольные мешочки с зашитой внутри молитвой из Корана. Кроме того, по мнению старожилов, «шайтаны» боятся острых железных предметов (например, ножа или ножниц). Духи-демоны никогда не покровительствуют человеку.

Важным компонентом «народного» ислама у астраханских туркмен являетсякультмусульманскихсвятыхи их могил(аулия,авлия). Односвятоеместо известно на мусульманском кладбище с. Фунтово – Тунак-баба (другие варианты имени – Тунек-баба, Дунек-баба, Кунагазы-авлия, Конегазы-авлия), два других – у с.Атал:Гумар-баба – на мусульманскомкладбище;Корши-баба – на берегуреки.Считается,чтотот,ктоболеет,можетпереночеватьу святогоместа авлия, после чего наступает выздоровление.

Несмотрянастолетияпребываниявнеисторическойродины,астраханские туркмены сохранили традиционные жанры туркменского фольклора. Так, например,ещев конце1970-хгодовстаршеепоколениепомнилокрупныенарод- ные произведения «Гёроглы», «Харлукча и Хамра», «Саят и Хамра» и другие и сохраняласьтрадицияисполненияэтихклассическихпроизведенийвовремя торжеств, свадеб и праздников (Арсланов, 2010. С. 84).

Среди туркмен был популярен устный прозаический жанр эртеки (сказки). В прошлом у астраханских туркмен также бытовал уникальный эпический жанр вокального фольклора хошаваз (с тат.-юрт. – приятный голос), заимствованный скорее всего от юртовских татар Астраханского края. Другой песенный жанр кошык специфичен для туркмен, но он более современен и имеет бытовой характер, часто содержит обращения к конкретным людям (обычно к родственникам). Л. Ш. Арслановым в 1978–1979 гг. было записано пятьобразцовпесен«кошык»в мужскоми женскомвариантах(Арсланов, 2010.

С. 86).

501

Следуетотметитьторжественный,величальный,а иногдаипечальныйжанр песен яр-яр, часто исполняемых на свадьбах и при других ключевых сельских и семейных событиях. Они по происхождению общесреднеазиатские, с постоянным рефреном «яр-яр» (с примерным значением «дорогие, родные, любимые»). И, конечно же, у всех народов особо выделяется возрастной, детский фольклор.Л. Ш. Арслановымболее30леттомуназадбыласобранаи обработана его большая коллекция, характеризующая астраханский туркменский диалект сел туркмен Приволжского р-на Астраханской области (ПМА Н. Аманлиева. 2014 г.).

Ранее,посведениямнекоторыхинформантов,у астраханскихтуркменбыли бахши – певцы-сказители, исполнявшие народные песни (в частности, общетуркменский эпос о герое-батыре «Гёроглы»), аккомпанируя себе на домбре, тамбуре, дутаре. Сегодня многие образцы традиционного фольклора туркмен,

ксожалению, ушли в прошлое.

Вмузыкальном фольклоре астраханских туркмен, как отмечает астра - ханский этномузыколог А. Р. Усманова, сегодня наблюдается тенденция к сохранению собственно туркменских жанров, и в то же время отмечается прямое или опосредованное включение в репертуар образцов фольклора других тюркских народов Астраханской области, в частности юртовских и средневолжских татар.

КакпоказалаН. Н. Абубакирова,у туркменбытуютсвадебныепесни,в происхождении которых преобладает тюрко-кыпчакский элемент, тогда как в пе- сенно-жанровой системе огузского пласта свадебные песни отсутствуют.

Всовременной локальной традиции астраханских туркмен области удалось зафиксировать следующие вокальные жанры: эпические – багушлык, произведения на тексты туркменского поэта Махтумкули; свадебные – плачи невесты, прощальные песни матери невесты, протяженные песни и напевы сагну джырлары; похоронно-поминальные плачи айдым (ПМА Н. Аманлиева.

2014 г.).

В песнях астраханских туркмен сохраняются общие (наддиалектные) признаки туркменского вокального фольклора. Общность вокального пласта астраханских туркмен с туркменами основного массива этноса обнаруживается в стилевых признаках и богатой орнаментике (мелизматике), в темповом и ритмическоммногообразиивнутриодногонапева,переменностимира,в равнозначностиангемитонныхладов1 с ладамисовторойи шестойварьируемыми ступенями2.К ним жеотноситсяимпровизационнаяприроданапевов,ведущая к разрастанию мелострофы3.

1Ангемитоника – это различные бесполутоновые ладовые образования. Элементы ангемитоники распространены в народных напевах, в основе которых лежат так называемые трихорды – б есполутоновые попевки в объеме кварты и квинты.

2В наиболее распространенных ладах (например, в мажорно-минорных или натуральных ладах) выделяют семь ступеней. Ступени лада нумеруются от первой до седьмой вверх и обозначаются римскими цифрами. Помимо этого, каждая из ступеней может иметь опре-

деленное название в зависимости от ее положения в ладу и взаимоотношения с другими ступенями.

3 Мелострофа – музыкальная строфа (сочетание строк в стихотворении).

502

Культурные традиции астраханских туркмен являют собой тот пример, когда, находясь в иноэтничном окружении, группа сохраняет общие этнокультурные и музыкально-фольклорные жанрово-стилевые характеристики своего этноса, отражая и впитывая при этом особенности музыкального творчества соседей – представителей другого этноса.

Шамиль Таганьязов и его соратники в 1990 г. начали работать над созданием общества туркменской национальной культуры. Учитель Зухра Тажгалиевна Урозова основала при Фунтовской школе музей истории села Фунтово, а Зульхабира Галимзановна Туликова – ансамбль «Бахар» («Весна»). В детском саду Фунтово Нафисей Иражаповной Уразовой и Рахилей УразгалиевнойСуфиевойбылаорганизованафольклорнаягруппа«Шатлык»(«Радость»). А в селе Атал Мадина Зульбухаровна Джанмуратова возглавила ансамбль «Гунеш» («Восход солнца»). Ш. Таганьязов для художественных коллективов пишет стихи, песни, сценарии, басни, частушки, которые стали популярными уже далеко за пределами нашей области. В 2003 г. вышла в свет первая книга поэта «Тамада».

Астраханскаяобластьсталапервымроссийскимрегионом,чьюправительственнуюделегациюв апреле2007 г.принималв АшхабадеПрезидентГурбангулыБердымухамедов.Ужетогдабылизаложеныпрочныеосновыпартнерства, имевшие долгосрочную перспективу. С тех пор стороны находятся в процессе постоянного взаимовыгодного диалога, находят все новые направления сотрудничества: представители деловых кругов Астраханской области частые гости на туркменской земле, делегации министерств и ведомств Туркменистана неоднократно посещали Астрахань. По обращению совета Астраханского отделения Гуманитарной ассоциации туркмен мира и решению Астраханского государственного университета, в сквере у главного корпуса этого вуза был установлен памятник Махтумкули Фраги (скульптор Сарагт Бабаев) – подарок ПрезидентаТуркменистанак 450-летию Астрахани.15 мая2009 г.прошлиторжественныемероприятия,посвященныеоткрытиюэтогопамятникас участием многочисленнойделегацииизТуркменистана.Этоявилосьзнаменательнымсобытиемв культурнойжизнитуркменскогоэтносаАстраханскойобласти.Через год, в мае 2010 г., состоялся визит Президента Туркменистана в Астраханскую область. В ходе программы пребывания президента в Астрахани прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Махтумкули и встреча с активистами туркменской диаспоры. Этот визит позволил закрепить достигнутыйуровеньсотрудничества,наметитьновыеориентирыразвитиявзаимовыгодныхотношений.Сегоднямеждупартнерамидействуетмежправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.Наастраханскихверфяхремонтируютсятуркменскиеморские суда,здесьжевыполняютсязаказыиностранныхкомпанийнасооружениеплавучих платформ и специального технологического морского оборудования для разведкии добычиуглеводородногосырьянатуркменскомучасткеКаспийского шельфа.

Благодаря дальновидной и мудрой политике Президента Туркменистана, который уделяет большое внимание развитию науки и образования в Туркменистане, в том числе углубленному изучению истории туркменского народа, сотрудники Института истории Академии наук Туркменистана посетили

503

г. Астрахань в 2014 г. Глубоко символичен и тот факт, что 2014 г. был объявлен годом 290-летия Махтумкули Фраги. Участники поездки имели возможность ознакомитьсяс материаламиАстраханскогогосударственногоархиваи научной библиотекиим.Н. К. Крупской.Ониизучилибогатыйархивныйматериали собрали новые данные об истории туркменского народа в XVII–XVIII вв.

САЛАРЫ КИТАЯ

Салары КНР – народ огузского, южнотюркского происхождения. Их самоназвание существует в различных вариантах: салар, салор, салыр, салир, сала, салацзу (последнее – на китайском языке), и относится к числу огузских племенных наименований1. Оно и сегодня встречается у туркмен Ста- ро-Чарджуйского, Серахского и Керкинского районов Туркменистана. Салгур, древнейшая форма этнонима, зафиксирована Махмудом Кашгарским (XI в.), в вариантах салур или салор. Термин встречается у Рашид ад-Дина, (XIV в.) и Абу ал-Гази (XVII в.). Тюркский эпос свидетельствует о том, что салары обладали значительным влиянием среди огузов. Это, по-видимому, объяснялось их близостью в легендарной родословной к герою-прародителю Огуз-ха- ну, важной ролью, которую им довелось сыграть в процессе исламизации туркмен, и, конечно, их военной мощью и богатством. Сегодня салары Китая – небольшой (около 110 тыс. человек) народ, значительная часть которого живет на узком высокогорье по правому берегу реки Хуанхэ, в юго-восточной части китайской провинции Цинхай. Здесь образован саларский автономный уезд Сюньхуа.

Еще до заселения огузами прикаспийских земель их часть осела к северу от Самарканда в соседстве с кыпчакскими племенами, и вплоть до начала XIX в. они сохраняли свое самоназвание (Frazer,1825. P. 245–258). Сегодня ихпотомкамиявляетсячастьнаселенияСамаркандскойобласти(Нуратинский и Кошрабатский районы) – туркмены, фактически ассимилированные узбекским окружением. В XI в. часть племен ушла в Хорасан, Ирак и Фарс, другая впоследствии оказалась на восточном побережье Каспия, частично пройдя через Крым и Поволжье. В XIV в. подразделения саларов жили в Прикаспии (Мангышлак), на плато Усть-Юрт и в предгорьях Балхан. Засухи XVII в. вынудили саларов мигрировать в пределы Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Начав движение из дельты Амударьи и Сырдарьи, волна саларов-пе- реселенцев докатилась до прикаспийских территорий, и далее – на Запад

(Abd al-Wahid al-Marrakoshi, 1847; Бартольд, 1963. С. 580), вплоть до Малой Азии. Здесь салары растворились, оставив свой след в топонимах Восточной Анатолии.

1Я искренне благодарен Е. Г. Царевой за подробные консультации по этой теме. По истории саларов см: Бартольд, 1847; Васильева, 1963; Винников, 1969; Галкин, 1867; Джикиев, 1965; Исследования по этнографии туркмен. 1965; Карпов, 1929; Агабеков, Карпов, 1930; Кононов, 1958; МИТТ. Вып. № 1–2; Михайлов, 1900; Петрусевич, 1880; Лессар, 1884, 1885; Логашева, 1993; Росляков, 1962; Подробнее см.: Васильева, 2003.

504

Китайскиехроникиупоминаюто переселениисаларовв китайскиепределы в первые годы правления династии Мин (1368–1644 гг.). В различных версиях сказаниясохраняетсянеизменнойдатапоселения40саларскихсемейнановом месте – 1370 г. Салары свято верят, что в беспокойном XIV в. два брата-пра- родителя, Ахман и Караман2, переселись сюда из Самарканда (Резван, 2010.

С.44–51;см.также: XueWeiLi,Stuart, 1990.P. 39–52;JianzhongMa,Stuart,1996. P. 287–298). Они,согласнопреданию,погрузилинаспинуверблюдицыбурдюк сводой,мешочекс землейродиныи списокКорана,и отправилисьпоВеликому шелковому пути в сторону Китая.

Белаяверблюдица,спасшаябратьеви оборотившаясяв камень,сталанациональным символом саларов. Об этом напоминает беломраморная скульптура

вг. Сюньхуа – склонившая колени двугорбая верблюдица с переметной сумой,

вкоторойхранитсяСвященнаякнига.ТридцатитомнаярукописьКорана,принесенная по преданию братьями, – другая важнейшая святыня саларов. В 1957 г. рукопись увидел и сфотографировал Э. Р. Тенишев. Сегодня этот список, бережно хранящийся в специально построенном здании, признан старейшим

вКитае. Легенда о верблюдице и древней рукописи явилась главной причиной организации специальной экспедиции в Китайский Туркестан в 2008 г.

(Резван, 2010).

Письменных источников по истории саларов (салоров) практически не сохранилось. Е. Г. Царева блестяще показала возможность и важность анализа техники производства, цветовой гаммы и орнаментики ковровых изделий для исследования этнокультурной истории народов Средней Азии (Царева, 1993. C. 1; Tzareva,1984. P. 126–135). В связи с этим важно, что салоры – племя, которое сами туркмены называли родоначальниками ковроткачества. Сегодня имеющийся комплекс источников показывает нам, что салары неоднократно пересекались с арабами в районе Средней Амударьи. По-видимому, появлениев Предтибетьегруппы«саларов-первопроходцев»следуетотнестик концу XIV в. В течение столетия к ним подтягивались новые переселенцы, которые однажды и принесли рукопись Корана.

Легенда эта стала, вероятно, равным достоянием нескольких этнических групп, «варившихся» в одно и то же время в одном центральноазиатском котле: «…предание это.., довольно распространено между здешними мусульманами. Я слышал его уже давно, и при том неоднократно, от татар и сартов, проживающих в селении Токмак» (Поярков, Ладыгин, 1893. С. 16, 17) (т.е.

вЧуйской долине между Тянь-Шанем и Киргизским Ала-Тоо, там, где издавна проходил знаменитый Чуйский тракт), – писал в 1893 г. Ф. Поярков. История о народе, который сквозь века, горы и пустыни прошел из далекого Йемена до Амударьи и принес с собой священный первосписок Корана, западала

вдушислушателямсуфийскихшейхови сталачастьюсерииэтногенетических преданий.

Салары в Китае живут близ истоков трех великих азиатских рек – Хуанхэ, Янцзы и Меконга. Рядом – заснеженные вершины Тибета, пустыни и оазисы обращенного к мусульманскому миру Синьцзяна, и многолюдные равнины ВнутреннегоКитая.СаларыпомнятСамарканд,своюдалекуюпрародину,и трепетно любят свою землю, бережно обработанную многими поколениями пред-

2 И сегодня у салыров, живущих в Туркменистане, зафиксирована память о роде караман.

505

ков. Плодородная земля и ежедневный упорный труд издавна сделали саларов самодостаточнымии увереннымив себе.Многиеизнихтрадиционноизбирали военную карьеру, причем салары считались выносливыми и отважными воинами. Они сплавляли плоты или отправлялись с караванами в опасные путешествия через горные ущелья и пустыни – и то и другое всегда было делом рискованным.

Язык. История народа нашла отражение в его языке – языке тюрок-огузов

всвоей основе. Как мы видели, бурная и кровавая история Центральной Азии заставила предков саларов совершать тысячекилометровые путешествия – от Семиречья до Восточной Анатолии и от прикаспийских земель и Предтибетья. Их язык испытал хорезмские, чагатайские, старокыпчакские, древнеуйгурские влияния, обогатился тибетской, монгольской и прежде всего китайскойлексикой.Весомыйвкладв изучениесаларскогоязыкавнеслироссийские ученые, и прежде всего Эдхям Рахимович Тенишев. «Речь саларов льется очень быстро, как мне приходилось слышать у туркмен-текинцев, – отмечал Э. Р. Тенишев. – Облик многих саларов очень напоминает туркменский. На собраниях говорят на родном языке, а протоколы и документы ведут на китайском.

Близость каменных гор, чистый воздух и тишина способствуют тому, что голосхорошослышениздалека.Наэтоми “построен”местныйтелефон.Очень частоподвечер,наплоскуюкрышуодногоизнашихдомовподнимаетсяпарень и звонкимголосомотдаеткому-тораспоряжение.Вечером,когдаселозатихает совсем, голос муэдзина [му’аззина] слышен совсем рядом, очень четко и ясно, со всеми вибрациями голоса, а мечеть – метрах в двухстах от нас» (Huiming,

2007. P. 367–410; Huiming, Rudova, Pcelin, 2007. P. 411–448).

Висторииразвитиясаларскогоязыкапредварительноможнонаметитьследующие периоды:

XI–XII вв. Памятников собственно саларских нет. Некоторые сведения о саларском языке дают косвенные источники: Махмуд Кашгарский, который

всвоем «Диване тюркских языков» среди огузских племен называет племя «салгур»(>салур>салар)и говорито языкеогузов;памятник«Китаб-идедем Коркуд»с чистоогузскимлитературнымязыком,датируемыйпоисторическим основаниям XV–XVI вв., но по языку приближающийся ко времени Махмуда Кашгарского.

XIII–XIV вв. Памятники этого периода, не будучи собственно саларскими, относятся к огузо-кыпчакскому кругу со смешанным, как и у саларов, языком. Поэтому к истории саларского языка они имеют прямое отношение. Из этих памятников следует назвать среднеазиатский «тефсир» (толкование Корана), «Нахджу-л-фарадис», «Киса-и Юсуф» Али, «Юсуф Зулейха», «Му-хаб- бат-намэ», «Огуз-намэ» Ахсан-шейха и др.

XV–XVIII вв. К этому периоду относятся рукописные книги на старо - саларском языке – «Ибадэт», «Кисса-и Курбан абдэс», «История саларов» и др.

XVIII–XX вв. Современный саларский язык с системой сильных глухих придыхательных и слабых непридыхательных согласных, а также обилием китайских и тибетских слов в словаре. Язык предшествующих периодов малопонятен даже получившим мусульманское образование саларам (Тенишев,

1963.C. 9).

506

Впервые небольшой саларский текст вместе с отдельными словами и фразами записал Г. Н. Потанин во время своего пребывания у саларов (Потанин, 1950.C.138,139).Некоторыефразыи словазаписалпосетившийсаларовпозже Г. Н. Потанина В. В. Рокхилл(Rockhill,1894.P. 373–376).Такиежеразрозненные фразыи словав концеХХ в. записалВ. Ф. Ладыгин отдвухсаларов,остановившихсяв Пишпеке[ныне – Бишкек ]проездомв Мекку(Поярков,Ладыгин, 1893. C. 16, 17). Записи В. Ф. Ладыгина, знавшего китайский язык, в фонетическом отношении очень точные. По ним легко угадать, что эти салары родом из восточной части уезда.

Со специально лингвистической целью ездил к саларам во время своего первогопутешествияпоКитаю С. Е. Малов(Малов, 1912.C.92).Онзаписывал главнымобразомпоэзию,но,к сожалению,неуспелсвойматериалподготовить к печати.

Венгерский тюрколог С. Какук в 1960 г., будучи в Пекине, записала у работника Института языков нацменьшинств Академии наук КНР Хань Цзинье, салара по национальности, несколько сказок, песен и загадок (Kakuk, 1961. P.95–117).«Всеэто –о ченьи оченьнемногодлянаучнойразработкисаларского языка (…).

Многие рассказчики-салары без особых затруднений рассказывали по че- тыре-пять и более сказок, преданий или песен. У некоторых рассказчиков был свой репертуар. Тем не менее трудно сказать, есть ли у саларов сказители-про- фессионалы,такиеже,как,например,у казахов,киргизов,туркмени лобнорцев. Обнаружить их мне не удалось» (Тенишев, 1964. С. 3–4).

«Устное народное творчество саларов очень богато по содержанию и по форме. К фольклорным жанрам относятся томбах – сказки бытовые, волшебные,новеллистические,сказкио животных,птицахи т.д., лиши – ист орические легендысаларово переселенииизСамаркандав Китай, йур – пе снилирического, любовного содержания. Любопытно, что до недавнего времени салары не пели у себя дома или в селении песен, которые они любят и знают. Песни эти пели только в поле, во время работы. Излюбленный музыкальный инструмент саларов – кхуши (кобуз). Мотив песен свой, особенный, не похожий на мотивы китайскиеилитибетские.Саларскиеженщиныисполняютрифмованные“плачи”. Они бывают двух видов: сагыш – плач по родительскому дому и йыгы – плач по умершим.

Часть сказок – тюрк ского происхождения. Встречаются типично западные сюжеты из серий “героическое сватовство” и “возвращение мужа”, как в эпосе “Алпамыш” или “Одиссее” Гомера, хранящие в себе древние тотемистические представления. Часть сказок, более поздняя по происхождению, передает сюжеты китайских и тибетских сказок с их собственными именами и местными особенностями» (Тенишев, 1965. С. 645).

Размышляяо хронологиитюркскихязыкови историилингвистическихконтактовраннихтюрков,однаизведущихотечественныхтюркологовА. В. Дыбо, недавноотметила:«Тюркскаяязыковаясемьяпредставляетсобойблагодарный материал для применения различных методик классификации и хронологиза- цииязыков.Во-первых,онадостаточновелика(можнооперироватькакотдель- ными идиомами, по крайней мере, 35 современными языками и диалектами и не меньше чем шестью хорошо записанными древними и средневековыми языками). Во-вторых, она относительно молода, и история тюркских народов

507

по большей части хорошо задокументирована; таким образом, генетические классификациитюркскихязыковмогутбытьпроинтерпретированыв терминах реальной истории. Основная трудность при классификации и хронологизации тюркскихязыковсостоитв многочисленныхконтактахмеждуязыкамив высокойстепенисходнымии частосохраняющимии взаимопонимание»(Дыбо,2006.

С. 766).

В этом отношении чрезвычайно иллюстративны две таблицы, представляющие «Глоттохронологическое древо тюркских языков», составленные на основании последних научных данных (Дыбо, 2006. С. 770, 771)3.

Литературного языка и своей письменности салары сейчас не имеют. Сегодня сохранение идентичности саларов основано всего на нескольких факторах. Это саларский язык – язык внутрисемейного общения (с небольшим традиционным песенным корпусом на нем), предание о переселении, закрепленное свадебным ритуалом (WeiMa, Jianzhong Ma, Stuart, 1999. Р. 31–76), традиционный женский головной убор (кейта), и, наконец, направление ислама, которое не только выделяет саларов из неисламского окружения, но и отличает их от других мусульман-соседей. При этом архитектурно-инте- рьерная среда (в том числе культовая), пищевые приоритеты, мужская, женская и детская повседневная одежда (за исключением кейты), язык общей культуры, образования и делового общения и прочее в результате длительного межэтнического общения практически полностью утратили национальную специфику.

В своем полевом дневнике, который сегодня является важным источником поисторииизучениясаларскогонаследия,Э. Р. Тенишевпишет(11 мая1957 г.): «Утромпришлис визитомсемьвидныхахуновАлтиюли.Послевзаимныхприветствий они повели меня осматривать саларские древности. Все они находятся на территории большой мечети недалеко от нас. Эта мечеть – соборная. Она – религиозный и историко-культурный центр саларов. Прежде всего мне показали Отуз Коран, привезенный предками салар из Самарканда. Каждая из его тридцати частей – в толстых кожаных переплетах с тиснениями, хранится в плоских ящичках. Показали гумбез Пуру-шейха, и находящийся рядом с ним разрушенный гумбез Ахмана. Большое раскидистое дерево развалило стены и потолок гумбеза. Все показывалось и объяснялось мне с величайшей любезностью.Затемя увидел гумбезКарамана,Онсохранилсялучше,чемдругие. Но внутри него тоже выросло большое дерево. Далее мне показали мазар шейхаСулейманаВалиулла[ВалиАллаха]и первогокази(судья)саларовАбдул Азиза [‘Абд ал-’Азиза]. После этого мы осмотрели гумбез, в котором покоятся шесть сыновей Карамана и его старшей жены. Отсюда происходит название этойместности – Алтиюли(“алтыоглы” – шестьсыновей).СыновьяКарамана отмладшейженыпоселилисьв Сеныре(Чиншуй[Циншуй]).Рядомс гумбезом шести сыновей Карамана покоятся его потомки.

3Таблицы составлены на основании анализа двух списков (наборов) из 100 слов по методике, первоначально предложенной Моррисом Сводешом (Morris Swadesh [1909–1967]), американским лингвистом и антропологом, автором оригинального метода определения времени расхождения родственных языков на основании различий в их наиболее устойчивом базовом словаре.

508

Потом отправились смотреть верблюда, который, по преданию, уже здесь превратился в камень. Теперь это груда камней, вросших в землю. Каменный верблюд, как мне рассказали тибетцы, расколот на три части и срублено дерево, выросшее из посоха, чтобы у салар не было своего султана. Недавно вокруг этих камней вырыли бассейн и наполнили его водой. При болезни желудка салары принимают кусочек камня от священного верблюда. Верблюд ел соль, поэтому, считают салары, каменное существо его поможет при болях в желудке. Но лечатся таким образом только старики. Затем осмотрели источник, бьющий рядом с каменным верблюдом. Отсюда проложены деревянные трубы, несущие воду в комнату, где совершается омовение. Она представляет собой просторное помещение, вдоль стен которого сделаны кабинки для моющихся. Вдоль комнаты сделан сток и приспособления для общего пользования.

Из этого помещения мы вышли во двор и направились к мечети. Двор мечети очень просторный и вымощен серым и черным камнем, в виде паркета. Внутри мечети потолок красиво разрисован в китайском стиле. На стенах молитвенные надписи на арабском языке. Михраб в три ступени, внушительный, богатоукрашеннадписями.Надеревянномполуковрики.Мечетьперестроена насредстваоднойвдовы,котораяподариладляэтойцелизолотуючашу.После осмотрамечетивернулисьв тужекомнату,кудавошлив первый раз»(Тенишев,

1995. С. 157, 158).

Жилище. Спустя полвека после путешествия Тенишева, в этих местах оказалась и экспедиция МАЭ РАН. Из окна экспедиционного автобуса видно несколько поясов гор. Ближайшие к нам – красно-бурые, дальние – темно-серые. Вдоль улиц – арыки, обсаженные карагачем и ивой. К домам примыкают небольшиедворы,частос огородами.Здесьв каждомдворе(от монашескойкельи додорогогоресторана) – «солнечныйкипятильник»:ориентируешьоклеенную зеркальцамибетоннуюполусферунасолнце,ставишьчайникв областьфокуса и через десять минут кипяток готов.

Частая принадлежность саларского традиционного (не так давно – глинобитного) дома с плоской крышей – деревянные окна с затейливой резьбой. Прежде важную часть интерьера составляли сундуки и широкая отапливаемая лежанка – кан, на которой и сидели, и спали, и ели, и пили обязательный чай смаслом–ме стныйсуп.Сегоднянаместекана –широк аякровать.Настенахкитайскиепейзажии благопожелательныенадписисоседствуютс традиционными исламскими образами: кораническими цитатами, изображениями мекканской Ка’бы во время хаджжа, фотографиями Медины или Мечети скалы в Иерусалиме. В организации жилого пространства, в оформлении дома и двора легко прочитываются влияния соседей саларов – тибетцев, дунган, но прежде всего китайцев.

В русской научной традиции первое подробное описание жилища саларов былоданоФ. ПоярковымиВ. Ладыгиным:«Характерпостройкидомовусаларов одинаков сдунганскимидомами; последние же все без исключения глинобитные (торох-ой, что в переводе значит земляной дом). Бедные делают себе одну–две комнаты, а более зажиточные – от трех и до четырех; у последних встречаются идвухэтажные(ровах)дома.Комнатыустраиваютнебольшиеиневысокие;вкаждойкомнатеобязательнототжекан(охкан),какиудунган,застланныйвойлоком (чиех или чеех). На кане маленький столик (сира илишира). Нередко всаларских

509