Туркмены (Народы и культуры) - 2016

.pdf

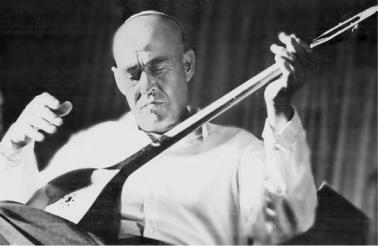

Бахши Сахы Джепбаров (1905–1977)

Фото А. Гусейнова

тезировалилучшиедостиженияместныхисполнителейи на этойосновесоздавали свои индивидуальные направления. Вокруг таких мастеров постепенно группировались их единомышленники и последователи, опиравшиеся в своем исполнительстве на основные принципы стиля своего лидера, и создавали нечто, напоминающее цеховые корпорации, или школы. В рамках таких объединений начинающие бахши перенимали опыт, учились мастерству и осваивали репертуар по традиционной системе halypaşägirt, которая и обеспечивала преемственность поколений как внутри того или иного стиля, так и в искусстве бахши в целом.

Огромное влияние на развитие всех сторон духовной жизни туркменского народаоказалотворчествоМахтумкули.Ещеприегожизнимногиесочиненные им произведения становились поэтической основой песен бахши. Возможно, чтоименнов этотпериод(XVIII в.) и происходитразделениебахшина dessanҫy (сказителей) и tirmeҫi (песенников), которое сохраняется до сих пор. В XIX в. большую известность приобретают песни бахши, исполняемые на стихи Кемине, Сейди, Зелили, Молланепеса и др. Исполнительское искусство бахши, достигшеев этовремясвоегонаивысшегорасцвета,оказалозначительноевлияниенаразвитиедругойветвитуркменскойпрофессиональноймузыкиустной традиции – инструментальной .

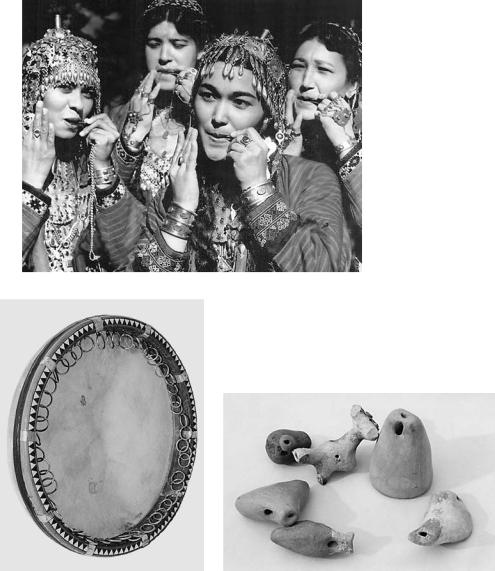

Длительный процесс эволюции и совершенствования народных музыкальных инструментов происходил параллельно с процессом формирования самого туркменского народа и в соответствии с особенностями его жизненного уклада, характера, психологии и мировоззрения. Большинство инструментов когда-то было связано с ритуально-обрядовой практикой. Многие из них, потеряв свои прежниефункции,превратилисьв детскуюмузыкальнуюигрушку,женскуюзабаву или же в профессиональные инструменты. Условно их можно разделить на две группы. К первой относятся инструменты с магическими и обрядовыми функциями, которые помогали, по поверью туркмен, отгонять злых духов. Это dep (deprek)–ударныйинструменттипабубнас круглойдеревяннойобечайкой,

460

кожаноймембранойималенькимижелезными колечками, закрепленными с внутренней сто- роныобечайки.Dep–прямой потомокбубнов, изображенных на нисийских ритонах. На нем играли женщины-туркменки, аккомпанируя своему ритуально-магическому танцу ҫapak. Şaldyrak представлял собой звенящую палку, которую использовали diwana (дервиши) для изгнания нечистой силы. Источником звука служилималенькиеколокольчики,разныеметаллические подвески, прикрепленные к палке. Jaň – небольшой колокольчик, навешиваемый на шею одного из животных в стаде или же на шею верблюда, идущего впереди (или вконце)каравана.Düwmeпредставляетсобой маленькиебубенчики,навешиваемыенаколыбели ребенка, или же пришиваемые на верхнююодеждудетейиженщинвкачествеоберега.Детский hyzlawuk состоитиззазубренного диска диаметром 6–8 см, сделанного из сухой тыквенной корки или толстой кожи. В центре диска–дв аотверстия,черезкоторыепроходит

сложенный вдвойне шнурок длиной 35–40 см. Источником звука служит диск, вращаемый попеременно в разные стороны при помощи скрученного сперва двойного шнурка. Üsgülewük – слепленная из глины в форме горного козла или птицы детская свистулька с двумя игровыми отверстиями. Gopuz (губной варган), являющийся древнейшим инструментом, встречается у многих народов. У туркмен это – девичий инструмент для исполнения пьес подражательного характера.Туркменскийgopuzсостоитизметаллическойподковообразнойосновы с параллельно вытянутыми концами и прикрепляемого в ее середине тонкого стального язычка.

Вторуюгруппусоставляютинструментывнеобрядовогомузицирования.Это dilli tüýdük – духовой язычковый инструмент длиной 13–14см, который изготавливается из сухого тонкого камыша с полым стеблем. Он имеет на лицевой стороненадрезнойодинарныйязычокитри(иногдачетыре)игровыхотверстия.Кего разновидностямотносятсяdillitüẏdük безигровыхотверстий,используемыйипоныне,иgoşa(парный)dillitüẏdük,которыйбытовалещевначалеХХв.Угеокленов dilli tüẏdük получил распространение под названием balaman. Как и в других подобныхязычковыхинструментах,наdillitüýdük возможнорегулированиевысоты звука каждого отверстия силой вдуваемого воздуха и значительное расширение его звукоряда путем зажимания зубами на нижнюю часть язычка инструмента. Репертуар исполнителей dillitüẏdükҫi разнообразен: это небольшие пьесы шу- точно-подражательного характера, напевы песен фольклорного происхождения, атакжеинструментальныеверсиисложныхпомелодикеистроениюпесенбахши.

Gargytüẏduk(открытаяпродольнаяфлейта)–одиниздревнейшихмузыкаль- ныхинструментов,аналогикоторогоиспользуютсявмузыкальнойпрактикемногих народов.Онделаетсяизпологостеблязонтичногорастения,называемоговнароде gargygamyş,иимеетшестьигровыхотверстий:пятьналицевойстороне,одно–на

461

Туйдукчи (tüẏdükҫi)

Фото А. Гусейнова

тыльной. Воспроизведение отсутствующих в основном звукоряде звуков достигается изменением положения губ, регулированием силы вдуваемого воздуха или же полуоткрыванием игровых отвер- стий.Gargytüẏdük–сольныйиан- самблевыйинструмент,накотором исполняются в основном песенные мелодии. Имеются также инструментальныепьесы,созданные народнымимузыкантамипрошлогоспециальнодлягаргытюйдука. На нем аккомпанируют и певцам (ẏanamaҫy),исполняющимв«тюйдуковой» манере народные лирическиепесниипопулярныепесни бахши.

Dutar – струнно-щипковый инструмент, который в течение последних пяти-шести веков был самым распространенным

исамым любимым инструментом туркменского народа. На нем играют бахши

иsazanda(dutarҫy)–в едущиеносителитуркменскойпрофессиональноймузыки

устной традиции. Корпус современного дутара изготавливается из цельного куска тутового дерева, а гриф его – из абрикосового. Инструмент имеет две стальные струны (отсюда и его название) и тринадцать фиксированных металлических ладков (до 30-х годов ХХ в. струны и ладки были шелковые), которые дают хроматический звукоряд в пределах октавы с прибавленной к нему сверху большой секундой. Традиционная настройка дутара – квартовая. Туркменский дутар, как и одноименные инструменты других восточных народов, погенеалогиипрямосвязанс теми длиннымилютневымиинструментами,изображенными на памятниках материальной культуры древнего Туркменистана, а егонепосредственнымпредшественникомявляется ozanlaryňgopuzy, который в послеогузскийпериодбылизвестентакжеподназваниями«тюркскийтанбур (tambur)»или«тюркскаятанбура(tambura)».Неслучайнов некоторыхрегионах Туркменистана дутар по-прежнему именуется словом tamdyra, происходящим именно от «тамбура». Дутар в первую очередь считается аккомпанирующим пению бахши инструментом. Он широко используется так же, как сольный и как ансамблевый инструмент, на котором исполняются дутарные версии популярных песен бахши и инструментальные пьесы, созданные специально для дутара.

Туркменский gyjak – это точный или близкий аналог струнно-смычковых инструментов, широко применяемых в музыке многих народов Центральной Азии и Закавказья. По сообщениям народных музыкантов, в музыкальную практику туркмен gyjak вводится только в XIX в. – сначала среди хивинских туркмен, затем в Западном Туркменистане, а в конце века – в Ахале. Корпус gyjak прежде изготавливался из тыквы или привозного кокосово -

462

Игра на gargy tüẏdük

Фото А. Гусейнова

го ореха, а все три его струны были шелковые. В ХХ в. корпус инструмента стали делать из цельного куска тутового дерева, а шелковые струны заменены на металлические. Настройка гыджака, как и раньше, квартовая. Gyjak используется как аккомпанирующий пению бахши (в ансамбле с дутаром или с дутарами), сольный и ансамблевый инструмент. Его репертуар идентичен репертуару дутара, но есть и отдельные пьесы, исполняемые только на gyjak.

Песенный фольклор сопровождал жизнь туркмен от рождения до самой смерти.Этотпластнациональногомузыкальногонаследияусловноможноразделить на трудовые песни (простейшие по мелодике и строению песни-закли- нания, связанные со скотоводческим бытом и земледельческими работами); обрядовые (календарные песни, гадания, звучащие в ночь на новруз-байрам, а также для вызывания дождя и т.д., свадебные, исполняемые во время проводов невесты из родительского дома ẏar-ẏar куплеты-причитания невесты и ее подруг,реликтовыебрачныепесни «ak-gökgeẏdirme», похоронныепричитания «agy», т.е.плач,религиозные,исполняемыевовремя zikir, в первый день Oraza baẏramy); лирические (несколько разновидностей женских läle, а также более развитых по музыкально-поэтическому строению, – считанные образцы мужских)и детские(преждевсегоэтотворчествосамихдетей:множествосчиталок, произносимыхречитативомпередначаломигрыдляраспределенияучастников на группы и определения ведущего игрока, старинные песенки-заговоры, при помощикоторыхдетиобращаютсяк растениям, животным,явлениямприроды, чтобы они осуществили желаемое действие). К числу туркменских детских песен можно отнести и колыбельные «hüwdi», «alla», созданные взрослыми специально для детей. Их название связано с распеванием после каждого куплета слов «huwa-hüw» или «alla-hüw», имеющих такое же значение как русское «баю-бай». В этих песнях, исполняемых матерью, бабушкой или сестрой ребенка, велик элемент импровизации.

Песенныйфольклор находится, конечно,напериферии музыкальной культуры туркмен. Ее основу, как показано выше, составляет профессиональная

463

Игра на gopuz

Фото А. Гусейнова

Туркменский бубен dep

Фото В. Саркисяна

Глиняные свистульки üşgülewük

Фото В. Саркисяна

музыка устной традиции – важный и могучий компонент всей духовной жизни туркменского народа. Возникнув на основе богатого различными видами

ижанрами народного творчества и развивались в тесном взаимодействии с национальной литературой, она всегда носила демократический характер и служила интересам всего общества. Ее носителями в туркменской среде стали бахши(певцыи сказители,сопровождающиесвоеисполнениеигройнадутаре)

исазанда (исполнители инструментальной музыки на дутаре, гыджаке, гаргы тюйдуке, дилли тюйдуке), чье своеобразное и неповторимое искусство формировалось в результате усвоения ими передающихся изустно от поколения к поколению, от мастера к ученику многовековых художественных традиций

иих дальнейшего усовершенствования в живой исполнительской практике.

464

Dutar |

Gyjak с корпусом из тыквы |

Фото В. Саркисяна |

XIX в. |

|

Фото В. Саркисяна |

В XIX – начале ХХ в. в туркменском обществе получили широкую известность бахши Гарадяли Гёклен (ок.1803–1883), Амангельды Гёнибек (ок.1830–1879), Хаджи-голак, Гёр-годжалы, Агаджан-бахши, Али-бахши, Шукур-бахши (1833–1929), Нобатнияз-бахши, Дурды-бахши Сейитгулы оглы

(1829/35–1910/12), Кел-бахши (ок.1860–1923) и многие др. Среди гыджакчи наиболеепопулярнымибылиХемра-ших,Хандурды,Ханджан,тюйдукчиДов- летдурды (ок.1810–1870), Махмыт Арык, Солтан (ок.1855–1905), Аннагулы Сары (1861–?) и др. В советский период прославились своим исполнительским мастерством Халлы-бахши, Ораз Салыр Мятиев, Магтымгулы Карлиев, Нобат-бахши,Гирман-бахши,МыллыТачмурадов,СахиДжепбаров,Гичгельды Аманов, Кичи Гельдымурадов. Пурли Сарыев, Оденияз Нобатов, Оразгельды Илясов,АтаАблыев,ДжепбарХансахадов,АннагельдыДжулгаев,ИламанАннаев и ряд других ярких бахши-инструменталистов и композиторов.

Первыезаписитуркменскогомузыкальногофольклораопубликованыв«Ази- атскоммузыкальномжурнале»,издававшемсяв1816–1818 гг.вАстрахани.Тамже

465

впервыеописаныдутаритюйдук(Аннагельдыев,1984.С.446).Средиисследователейтуркменскойтрадиционноймузыкиособовыделяютсяименамузыкального этнографа,композитораВиктораАлександровичаУспенского(1879–1949)имузы- коведа Виктора Михайловича Беляева (1888–1968). Именно их совместной двухтомной работой «Туркменская музыка», посвященной музыкальному наследию, была заложена основа туркменского музыкознания. По точной характеристике редактора переизданного первого и подготовленного второго томов «Туркменской музыки» Э. Е. Алексеева, «оба тома представляют собой единый труд, многостороннеикомплексноохватывающийтуркменскуюнароднуюмузыку,многие образцыкоторой,зафиксированныевнем,сдостаточнымоснованиеммогутбыть отнесены сегодня к ценнейшим памятникам истории национальной культуры»

(Успенский, Беляев,1979. С.5).

Огромный музыкально-этнографический материал был собран В. А. Успен- скимвконце1920-хгодовXXстолетиявовремяегомногочисленныхэкспедиций повсемрегионамТуркменистана.Имопубликованысведения,касающиесяоколо 250 бахши и сазанда и их репертуара, целый ряд интереснейших легенд, связанныхстуркменскоймузыкойиееисполнителямии,самоеглавное,нотныезаписи 352 образцов музыкального наследия туркменского народа.

В исследовательских разделах обоих томов «Туркменской музыки», написанных В. М. Беляевым по материалам экспедиций В. А. Успенского, рассматриваются различные вопросы истории, теории и практики туркменской фольклорной и профессиональной музыки устной традиции. Как отмечает В. М. Беляев, три стороны туркменской музыки особенно привлекли его внимание: «1) сложность и тонкая разработанность как в отношении формы, так и в отношении гармонии; 2) своеобразие звукового материала и приемов его разработки;и 3)наличиев этоймузыкестрогойи последовательнопримененной композиционнойсистемы,свидетельствующейо многих векахстоявшейзаней своеобразнойи законченноймузыкальнойкультуры»(Успенский,Беляев, 1979. С.24).Этиособенностипозволилиемуприйтик заключению,что«туркменская музыка есть искусство, стоящее на определенно высокой ступени совершен- ства,–и в этомееистиннаяценность.Онопредставляетсобойтуэпоху,которая не сохранена в живом виде ни более примитивными и ни более культурными народами» (Успенский, Беляев, 1979. С. 33, 34).

Успешно начатая В. А. Успенским и В. М. Беляевым работа по изучению музыкального наследия туркменского народа не получила в последующие годы должного продолжения, а изданные в 1940–1960-е годы статьи и брошюры о туркменской музыке носили, как правило, обзорно-описательный или же справочно-информационный характер (Бедросов, 1943; Синявер, 1955). Реальные сдвиги в изучении туркменского музыкального фольклора наступают лишь в начале 1980-х годов, что подтверждается появлением нескольких специальных музыковедческих исследований (Абубакирова, 1982; Гуллыев, 1985; Гапуров, 1992; Джумаев, 1993), посвященных отдельным вопросам национального музыкального наследия (виды и жанры, региональные особенности и др.).

Как известно, история песенных форм туркменской музыки теснейшим образом связана с историей туркменской литературы. Именно туркменские бахшии исполнителифольклорныхпесен,являясьхранителямии распространителями произведений устной и письменной литературы, донесли до наших

466

дней не только песенное богатство прошлых веков, но и десятки народных дестанов и большую часть стихотворного наследия туркменских поэтовклассиков.

Туркменскиебахши,продолжаятрадицииогузскихозанов,внеслиогромный вклад в дальнейшее развитие эпического жанра, а начиная с XVIII в. выступают

ив роли главных распространителей туркменской классической поэзии. Своего наивысшего расцвета искусство бахши достигло в XIX – начале XX в., что подтверждаетсяписьменнымисвидетельствамирусских,европейскихученыхипутешественников,многочисленнымилегендамиожизнииисполнительскойдеятельности выдающихся бахши этого периода и,самое главное, дошедшими до наших днейиширокоисполняемымисегодняобразцамиживоймузыкиизихрепертуара.

Своеобразнымотражениемв музыкальнойжизнитуркмендлительнойисториитуркменскогонародаявилосьобразованиев разныхуголкахТуркменистана региональныхстилейбахши:йомудского,човдурскогонасевере,йомудско-гео- кленского на западе, damana и ахальского на юге, салырско-сарыкского на юго-востоке и эрсарынского на востоке. Являясь локальными ветвями единого в своей основе искусства туркменских бахши, они в то же время отличались один от другого своими музыкально-творческими традициями, художественными, эстетическими идеями, практическими целями и задачами. К примеру, если дестанное исполнительство было характерно для йомудского, човдурского, отчасти и эрсарынского стилей, то основной репертуар бахши остальных стилей составляли отдельные песни на дестанные стихи и на стихи туркменских поэтов-классиков XVIII–XIX вв. При этом мелодической основой как стихотворно-песенных частей исполняемых целиком дестанов, так и отдельныхпесенв большинствеслучаевслужилинапевы,получившиеповсеместное распространение. Вместе с тем существовали и напевы, созданные известными представителями того или иного стиля бахши и имевшие лишь локальное значение. В становлении и дальнейшем развитии региональных стилей бахши большую роль сыграли многие выдающиеся мастера XIX–XX вв., благодаря широкой творческо-исполнительской и наставнической деятельности которых были созданы необходимые условия для тесных взаимосвязей между различными регионально-племенными стилями и их активного взаимовлияния, а также была обеспечена непосредственная преемственность поколений бахши как внутри самостоятельных локальных стилей, так и в искусстве бахши в целом.

Искусствобахшив своюочередьоказалоогромноевоздействиенаразвитие

идругойветвитуркменскойпрофессиональноймузыкиустнойтрадиции – инструментальной,исполняемойтуркменскими sazandaнадутаре,гыджаке,гаргы тюйдуке и дилли тюйдуке. На основе изучения традиции инструментального исполнительстватуркмени наблюденийнадсовременноймузыкальнойпрактикой можно констатировать, что в искусстве туркменских сазанда различаются двесферыисполнительскойдеятельности – сольноеи ансамблевое.В качестве сольного используются все названные выше инструменты, а дутар, гыджак

игаргы тюйдук помимо этого могут войти также в состав различных унисонных ансамблей.

Определенырегионынаиболееактивногобытованиятехилииныхинструментов.Так,еслидутарв качествесольногоинструментавошелв музыкальную практику туркмен сначала в ахалской, затем в мервской (марыйской) зонах,

467

то распространение гыджака началось в XIX в. с Северного Туркменистана, входившего тогда в состав Хивинского ханства (гыджак ныне используется везде, кроме Марыйского велаята). Гаргы тюйдук получил применение в основном в Марыйском и Лебапском велаятах. Исполнителей на дилли тюйдуке (их очень мало) можно встретить во всех регионах Туркменистана. Основную частьрепертуарасазанда-солистовсоставляютмелодиипопулярныхпесенбах- ши (иногда и фольклорных песен) в инструментальных версиях. Существуют также инструментальные пьесы, созданные специально для дутара, гыджака

игаргы тюйдука.

Всвязи с тем, что у туркмен ансамблевое сочетание тех или иных инструментов строго регламентировано, в их традиционном исполнительстве встречаются всего три вида инструментальных ансамблей: ансамбль дута - ров, ансамбль гаргы тюйдуков и ансамбль струнных (dutar, gyjak) инструментов. При этом они исполняют фактически тот же репертуар и выполняют те же функции, которые характерны для отдельных инструментов, их составляющих.

Богатаяразличнымивидамии жанрамитуркменскаятрадиционнаямузыка уходитсвоимикорнямив далекоепрошлое.Пробиваясьсквозьвековыеиспытанияистории,подвергаясьвсевозможнымвлияниям,изменениями обновлениям, она прошла сложный и многовековой путь в своем диалектическом развитии

иболее или менее успешно функционирует в наши дни. Как оно будет развиваться дальше, какое место займет в духовной жизни следующих поколений туркмен – во многом зависит от успешного решения целого ряда неотложных проблем, которые связаны с собиранием, научным изучением, освоением, распространениеми практическимприменениемнациональногонаследия,которое является главным источником развития музыкальной культуры независимого Туркменистана.

ГЛАВА 7

ТУРКМЕНСКАЯ ДИАСПОРА

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ТУРКМЕНЫ

Формирование и этно-демографическое развитие. Ставропольские

иастраханские туркмены – выходцы с полуострова Мангышлак

иприлегающих к нему степных районов, где в XVI в. обитала группа племен, самым крупным из которых были човдуры. Они возглавляли племенной союз, включавший игдыр, абдал и другие племена. Появление туркмен на севере Каспия связано с продвижением на запад калмыков и теснимых ими ногайцев. Продвижение туркмен в сторону Волги и Северного Кавказа продолжалось во второй половине XVII, в XVIII и в начале XIX в.

(Курбанов, 1995. С. 21–30).

Политические, экономические и бытовые контакты с калмыками, а позднее – с ногайцами и татарами – наложили свой отпечаток на их материальную культуру, язык и антропологический облик. В то же время ставропольские туркмены вполне сохранили свою этническую идентичность, основанную на родовом делении,котороесформировалосьзадолгодопереселения.Каждыйродимелсвою тамгу,некоторыеизкоторыхбылианалогичнызнакамихсреднеазиатскихсоплеменников.Каждаяродоваягруппаимеласвоиучасткикочевийиособыепутисезонных передвижений,аглавное–своиводопоииколодцы(Курбанов,1995.С.6,32–34,42;

Самойлович,1926.С.5).

Для ставропольских туркмен была характерна половозрастная структура, отличавшаяся постоянным дисбалансом мужчин иженщин: так, в1901и1915 гг. из всего населения в15 600 и15 950 человек соответственно, по данным статистики, женщинысоставляли41и42%(Васильченко,1980.С.17). Навсемпротяжениисвоей истории ставропольские иастраханские туркмены были вынуждены брать вжены представительниц соседнего населения: татарок, калмычек, ногаек, что объясняет ихособыйантропологическийтип,длякотороговцеломхарактерныбóльшая,чем у туркмен Туркменистана, монголоидность, более светлая пигментация (Дубова,

1989.С.190–192).

В1825 г.вСтавропольскойгуберниибылообразованоТуркменскоеприставство, указ об учреждении которого определил туркменам административную территорию для проживания. Ссередины XIXв.проводилась политика закрепления этого населения на земле иперевода его на оседлый образ жизни. В1860-е годы стали возникатьполуоседлыетуркменскиеаулы,первымбылоснованБольшойБарханчак. По данным на 1873 г., вТуркменском приставстве проживали 17 865,ана1880 г. – 20 291 туркмен. Втот период правительство стало переселять вобразуемые аулы

469