Туркмены (Народы и культуры) - 2016

.pdf

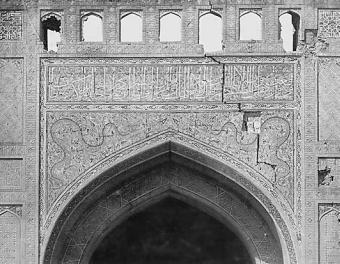

Портал мечети Сейит-Джамал ад-Дина в Анау близ Ашхабада, разрушенной землетрясением 1948 г.

Фото из архива ЮТАКЭ. 1940-е годы

мечети Сейит-Джамал ад-Дина связан с идеей плодородия и, как следствие, изобилия (Мамедов, 2011).

МозаикамечетиСейит-Джамалад-Динав Анаубезпреувеличенияявляется высшим мерилом этого вида архитектурного декора на территории Южного Туркменистана.Истокимозаичногоискусстварегионауводятнасв архитектуру Маргианы эпохи поздней бронзы. Именно там мы видим зарождение мозаики и ее применение в декоративном оформлении стен. На протяжении тысячелетийсвоегоразвития,перетерпевпериодырасцветаи упадка,онапреемственно сохранялась в монументальном строительстве.

Здесьбылиприведенылишьнаиболееяркиеобразцыбогатейшегомонументального декора Южного Туркменистана. Но и они показывают, что декорация ввидехудожественнойобработкистенприсутствуетв архитектуререгиона,начинаяссамогоначаластроительнойпрактикипервыхземледельцевкрая.Уходя своими корнями в неолит (Песседжик-депе), многие декоративные элементы преемственно сохраняются на протяжении тысячелетий в ходе своего эволюционногоразвития.Этокасаетсянетолькорисунка,ноприемови методовдекоративной обработки плоскостейстен фасадов и интерьеров. Естественно, по мере приобретенияпрактическихнавыковархитектурныйдекорусовершенствовался, поднимаясь на более высокий художественный уровень. Однако композицию узоров архитектурного декора в основном образуют те элементы первобытного искусства,сакральныемотивыкоторыхбылисвязаныс магическимиритуалами древних земледельцев региона. Они, пережив тысячелетия и потеряв свое первоначальноесмысловоеназначение,преемственносохраняютсяв художественной культуре в целом и в архитектуре в частности как декоративный элемент орнамента.

430

ТУРКМЕНСКОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО

Традиционные туркменские ювелирные изделия конца XIX – начала XX в. разнообразны по формам, способам отделки и орнаментике. Среди предметов изсеребраможновыделитьдетские,девичьии женскиеукрашения – наиболее богатые и многочисленные из всех видов ювелирных изделий. В отдельную группу входят украшения мужского костюма – пояса, перстни и оружие – непременныйатрибуткаждоготуркменав прошлом.Должноевниманиеювелиры уделяли и отделке конской упряжи, особенно парадной.

Преемственность форм и видов некоторых из изделий прослеживается с древних времен, что подтверждается многочисленными археологическими находками,найденнымивовремяраскопокнатерриторииТуркменистана.Обнаруженные в Древнем Мерве и Нисе небольшие круглые бляшки из золота и бронзы, женскиеглиняныефигуркив платьяхс нашивными пластинкамитой же формы по бортам, датируемые II–III вв., явное доказательство архаичности женскихукрашений.Древнимисчитаютсябляшки-нашивки sitara и ýaprak, ко- торыепо-прежнемуостаютсяэлементомдекорапраздничногохалататуркменки (Пугаченкова, 1967. С. 70–81). Своеобразны и формы некоторых из дошедших до наших дней экземпляров. Так, контуры подвески на косы asyk поражают своим сходством с миниатюрными терракотовыми фигурками богинь плодородия. В форме многих вещей прослеживаются зооморфные изображения животных, например, волка, птицы – культовых животных, входящих в тотемные знаки древних племен.

Впрошлом потребность в услугах ювелира (zergär, kümüşçi) была велика. Практически в каждом туркменском селении были свои мастера. К ювелиру обращались не только местные жители, но зергяр выполнял заказы и соседей. Например,зергярыплеменигеоклен«делалиженскиеукрашениядляйомудов, мурчалии нохурли».Междуплеменамисуществовалии бартерныесделки,когда, например, жители племени мурчали, которые не имели своего ювелирного производства, меняли шелковые вышивки на серебряные украшения ахалских текницев (Schletzer, Schletzer, 1984. P. 69, 70).

Всередине XIX в. славились серебряные изделия, изготовленные руками умелых ювелиров из Мары. Зажиточные хивинские туркмены из Хорез - ма и района Средней Амударьи ездили специально за украшениями для своих жен и детей в Мервский оазис (Васильева, 1979. С. 177). В Мерве существо-

вала гильдия зергяров, а мастерские располагались на одной улице. Одним из прославленных мервских ремесленников считался Акмамед уста. Говорят, не было ему равных в исполнении gursakça– нагрудного женского украшения (Туркменское ювелирное… 2003. С. 26). В конце XIX столетия в обычай стало входить ношение повседневных украшений, что резко увеличило спрос на изделия из серебра и негативно отразилось на художественном качестве продукции: «Искусство туземных мастеров не возрастает, а, видимо, падает.., все серебряные изделия раннего периода отличаются большей оригиналь - ностью и изяществом, чем работы позднейшего времени» (Васильева, 1979.

С. 177).

Производство ювелирных изделий считалось исключительно мужским занятием и требовало большого терпения и физической силы. Секреты ремесла

431

строго хранились в тайне и передавались по наследству – от отца к сыну или племяннику. Хотя с середины XX в. эта традиция была нарушена, и мастера были вынуждены искать учеников на стороне. Туркменские зергяры не имели узкой специализации и изготавливали предметы любой сложности самостоятельно.

В прошлом в ученики поступали мальчики не моложе 10–12 лет. Как правило, для родственников курс обучения длился 3–5, для посторонних – более 5 лет. В первые годы обучения мастер доверял ученику лишь самые примитивные работы – раздуть меха или убраться в мастерской. Постепенно, видя проявленный интерес и способности своего подопечного, zergär предоставлял возможность показать себя в деле. Юноше поручали выполнитьпростейшиеэлементыукрашений: полироватьизделие,паятьпетлиигнезда для вставок. Когда ученик постигал производство отдельных деталей, ему разрешалиприпаиватьихквещи.Через

4–5летмолодойчеловековладевалпочтивсемиосновнымитехническимипри- емами и мог перейти в разряд подмастерья или помощника. Зачастую еще 5–6, иногда и 8 лет, ученик бесплатно помогал учителю. Только после этого получал разрешение на самостоятельную работу.

По окончании учебы традиционно происходило посвящение (pata) ученика в ювелиры. Этот старинный обряд состоял из экзамена и непосредственно праздника.Наэкзаменеюношепредоставляласьвозможностьбезпосторонней помощивыполнитьювелирноеизделие,оценитькотороеприглашалисьстарейшины (aksakal) и глава местной гильдии ювелиров (bobo) (Schletzer, Schletzer, 1984.P. 66, 69,70).Еслиработаюношивызывалаодобрение«комиссии»,тоего семья устраивала праздник (toý).

Обычно toý устраивали в священный для мусульман день – пятницу, сразу послепосещениямечети.Гостейугощалипловом,сладостями,обязательнозабивалибарана – подношениесвятомуДауду – покровителю ювелиров.В конце пиршества, длившегося целый день, учитель и ученик обменивались подарками: в знак благодарности и глубокого уважения к мастеру один из аксакалов от имени ученика дарил зергяру халат, а учитель начинающему ювелиру – некоторые инструменты и материалы для работы. Но еще не один год, перед тем как вынести товар на базар, молодой человек показывал изготовленную вещь своему наставнику.

432

Работали ювелиры дома, специализированной мастерской у них не было. Комплект инструментов был невелик и спокойно умещался в переметной суме (horjun), с которой ювелир ходил по аулам (Васильева, 1979. С. 177). Свои инструменты мастера делали сами или покупали. Основным оборудованием были небольшой круглый переносной горн (körük) с мехамиизкозьихшкурдляраздуванияогня и стальная наковальня (sandal), удлиненной формы, с заостренными с однойилидвухсторонконцами.Причем, еслимастерработалу себядома,чтобы не беспокоить домочадцев громкими ударами,снизунанаковальнюнадевалсячехолизкошмы,которыйнаполовинузаполнялипеском.Носикнаковальни обматывали тряпкой. Звук от удара по наковальне становился глухим и не мешал семье (ПМА 2010, г. Ашхабад).

Горн изготовлял сам ремесленник из местной глины и располагал его около домашнего очага. В набор инструментов входили молотки (çekiç): большой – для ковки, средний – для

правкикраевнаизготовляемыхизделиях,маленький –для закреплениявставок. Ручные тиски, резцы (oýguç) разной формы, железная пластина (sim dartgyç) с отверстиямиразногодиаметрадлявытягиваниясеребрянойпроволоки.Необходилсязергяри безножниц(gaýçy), которымиразрезалтонкиеметаллические пластины, резца (galam) – инструмента для гравировки, плоскогубцев (ambar) и т.д. (Пиркулиева, 1973. С. 43). Кроме того, ювелир имел одну–две каменные илиизогнеупорнойглинычашечкидляплавкизолота;металлическиемисочки дляплавкисеребра;щипчики,которымичашечкидоставалиизогня,и тарелочные весы (Васильева, 1979. С. 177). Для изготовления деталей изделий, например, куполков, шаров или мелких подвесок, требовались специальные формы и штампы (galyp). Инструменты служили не одному поколению зергяров.

Основнымматериаломдляпроизводстватуркменскихизделийбылосеребро. Сырье приносил сам заказчик или покупал ювелир. Прикаспийские йомудыкромебелогометаллаиспользовализолото,котороезавозилиизАзербайджана и Ирана. Часто на новое изделие шли переплавленные старинные украшения или монеты. Возможно, по этой причине практически не сохранилось предметов XVIII в. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. туркменские женщины в фонд обороны СССР сдали драгоценных украшений из серебра и золота общим весом 7392 кг, что также отразилось на ограниченном количестве сохраненных образцов XVIII – начала XIX в. (Васильева,

1974. С. 68, 69).

433

Впрошломювелирывладеливсеминеобходимымиметодамиобработкиметалла – ковкой, профилированной резьбой по металлу, вальцовкой, просечкой (резьба на проем), штамповкой, литьем, золочением, гравировкой и насечкой. Мастер создавал украшение в одной плоскости, вырезая форму из гладкого металлическоголиста.Процессизготовленияювелирногоизделиябылследующим: сначала для создания нужной формы или составляющих предмета (фигурных пластинок) способом холодной или горячей ковки, широко распространенным в Средней Азии, подготавливали тончайшие серебряные листы. Тщательная проковка улучшала качество металла, придавала ему необходимую пластичность и плотность (Ермакова, 2000. С. 41). Затем лист серебра складывали несколько раз, немного подогревали и проковывали, повторяя всю операцию неоднократно. После этого мастер специальными ножницами разрезал листы на пластины необходимой величины и формы. Сквозной узор выбивали при помощи молоточка резцом или штампом в виде металлического стержня с рельефным заостренным рисунком на конце. Небольшие формы отпечатывались специальными штампами. Тонкую серебряную пластинку мастер укладывал на galyp с выемчатым орнаментом, а сверху нее помещался кусочек свинцовой прокладки, чтобы не порвать тонкий лист. Затем он ударял молотком по штампу. Металлический лист вдавливался в углубление и на его поверхности образовывался рельефный рисунок. Таким способом изготавливали подвески şelpe, бубенчики, накладные элементы. В особой матрице штамповались полусферическиекуполкидлядевичьегоукрашения gupba.Дляизготовленияметаллическихнитейдляцепочек,звеньеви накладногоорнаментав видеволнистых линийювелирыволочилипроволоку.Дляэтогометаллическийбрусочекпоочереди протаскивали через все уменьшающиеся отверстия в железной пластинке sim dartgyç. Мастер сам пробивал необходимое количество и нужный диаметр отверстий. Для того чтобы проволока не рвалась, перед каждым новым волочением ее нагревали на огне (Сухарева, 1971. С. 147–167; Пиркулиева, 1973.

С. 51).

У каждого туркменского племени была своя специфика в отделке ювелирных изделий. Были и единые для всех мастеров способы орнаментации – гравировка и золочение металла. Нанесение на пластину позолоты происходило следующим образом: золото вместе с ртутью плавили на огне. Затем выливали в холодную воду. Слив воду, получали вещество, напоминающее масло. Его втирали, а затем предмет помещали над огнем. Ртуть испарялась, и изделие покрывалось тонким и довольно прочным слоем позолоты (Пиркулиева, 1973. С. 53). Этот способ применяли ювелиры-текинцы. Изделия с позолотой гораздо чаще можно увидеть именно у них. Они золотили только фон, оставляя орнамент серебряным. Северные йомуды золотили сам рисунок, сохраняя поверхность предмета серебряной. Сарыки и салыры вовсе не работали с позолотой, изделие лишь покрывали гравированным рисунком. Накладными штампованными фигурными пластинками из тонкой золоченой фольги, которые напаивали на поверхность, выделялись изделия западных и южных йомудов.

Края изделий окантовывали двойным или одинарным бордюром из тонкой вытянутой крученой проволоки ýylanyzy (след змеи). Для этого в твердую поверхность вбивали гвоздь, а на него наматывали проволоку. Затем крученую металлическую нить аккуратно снимали и напаивали на предмет. Этот прием

434

часто называют филигранью. Декорировали края и вальцованной лентой с выбитым рисунком. Использовали, но редко, зернь в виде маленьких шариков. Проволоку разрезали на кусочки необходимого размера, а затем закладывали в просверленные в куске древесного угля отверстия. Уголек ставили на горн, заваливалисверхууглеми раздувалиогонь.Нагреваясь,кусочкипроволокиплавились.Щипчикамидоставалиуголекибыстроопрокидываливсосудсхолодной водой,гдекусочкимгновеннозастывали,приобретаяформушариков(Сухарева, 1971.С. 147–167; Пиркулиева, 1973.С. 51). Вконцевсехработсеребряноеизделие очищали технической кислотой (kümüş agardar), полировали песком (çäge) иставиливгорн,отчегоповерхностьпредметастановиласьровнойи блестящей

(Пиркулиева, 1973. С. 53).

Инкрустировали изделия повсеместно. В XIX в. серебряные предметы отделывали сердоликом. Зергяры сами покупали камни, полировали и придавали им овальную, круглую, реже четырехугольную форму. С начала XX в. вместо сердоликасталиприменятьстеклокрасного,коричневогои зеленогоцветов.На изделиях йомудских ювелиров попадаются вставки из зеленого нефрита. Этот

идругие полудрагоценные камни завозили в Среднюю Азию купцы из Индии

иИрана.Южныейомудыоформлялиизделиявставкамиизбирюзы,салырыи сарыки использовали цветные бусины, что придавало предмету дополнительную декоративность и пестроту (Васильева, 1973. С. 91).

Одним из нововведений в орнаментике первой половины XX в. стала гравировка на вставках. Рисунок напоминал арабскую вязь. Встречались также вензеля, полумесяц, звезды. Кроме того, на некоторых ювелирных работах с обратной стороны появились авторские подписи с указанием даты изготовления или имени, кому это изделие предназначалось, что редко встречалось на изделияхраннегопериода.Серебряныеженскиеукрашениядополняливсевозможные подвески в виде цепочек разной длины с миниатюрными фигурными пластинками şelpe наконцах,благодарячемуконструкцияизделиястановилась более легкой и изящной.

Характер орнамента у разных туркменских племен различался. В декоре изделий присутствовали зооморфные мотивы животного мира – птицы, волк, лягушка,жук-скарабей,которыеорганичносочеталисьс растительными и геометрическимиузорами.Частов качестверисункаиспользоваличастителаживотного: guş gözi (птичий глаз), ýylanyz (след змеи), goçak (рога барана) и т.д. Излюбленной темой текинских ювелиров были изображения сложных витиеватых стеблей растений, которыми мастера обильно покрывали всю поверхность украшения. У йомудов, сарыков и эрсары преобладали всевозможные геометрические фигуры – ромбы , треугольники, круги и полукружия, зигзагообразные,прямыеи волнистыелинии.Рисунокнаносилсяспособомгравировки по металлу или вкраплением тонкой золоченой нити в заранее вырезанные углубления.Каждый мастернаносилорнаментпо-своему.Марыйскиезергяры строили свою композицию по законам ритма и симметрии, а вот йомуды и сарыкирасполагалиузорнаповерхностиизделияхаотично.Широкоприменялся прорезной орнамент (просечка) в виде пальметт, бут, сердец и валют. Изделия йомудов завершались навершием из спаянных штампованных роговидных фигур.

С раннего детства и до глубокой старости туркменки носили серебряные украшения.Этобылинеповторимыепоформеи красотенаголовныеи накосные

435

|

изделия. Всевозможные нашив- |

|

|

ныебляшкии пластинки,которы- |

|

|

ми обильно покрывали одежду, |

|

|

амулетницы и обереги. Нагруд- |

|

|

ные, иногда довольно крупных |

|

|

размеров, оригинальные под- |

|

|

вески, а также кольца, перстни |

|

|

и браслеты. Количество и но- |

|

|

шение серебряных вещей стро- |

|

|

го регламентировалось. Больше |

|

|

всего их было у новобрачной. |

|

|

В день свадьбы невеста с трудом |

|

|

могла двигаться – вес полного |

|

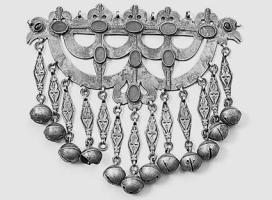

Оберег для мальчика ok-ýaý. Туркменистан. Те- |

комплекта украшений достигал |

|

20 кг. После рождения 1–2 детей |

||

кинцы. Начало XX в. Белый металл, стекло, про- |

||

филированная резьба. 18,0 × 16,0 см. ГМВ (Инв. |

количество украшений заметно |

|

№ 17125 III) |

уменьшалось. В повседневной |

|

Фото Э.Т. Басилия |

жизни женщины носили кольца, |

|

|

броши, ожерелья, украшения на |

косы и головной убор. Туркменки пожилого возраста ограничивались лишь скромным кольцом, без которого женщина не могла готовить пищу.

Женскиеювелирныеизделияв XIX в.создавалисьнетолькокакдекоративные украшения. Они являли собой комплекс предметов, обладающих защитными свойствами. Оберегали своих владелиц от дурного глаза, порчи и злых духов.В прошломтуркменканемоглавыйтииздома,ненадевзащитногоукра- шения-оберега. Форма, орнамент, камни и выбор металла – всенесло в себе магический и охранный смысл. Считалось, что серебро исцеляет и защищает, сердолик приносит в дом изобилие, счастье и покой, а своей владелице – здоровье.

Первыми украшениями и девочек и мальчиков (до 4–5 лет не было полового различия в ювелирных изделиях) были маленькие бубенчики (gaňrow, düwme), tumar, бусины, серебряные монеты и пластинки. Их нашивали на спинку халатика и детскую шапочку. Особенно много подобных бляшек было на детской накидке (у каждого туркменского племени было свое название ее – ýelek, kürte и т.д.), которую мать шила ребенку, когда он только начинал ходить. Носили такую накидку до 5–6 лет (Васильева, 2006. С. 25). Кроме этого малышам на щиколотки обеих ног надевали браслеты burma из серебряных или медных круглых, полых бубенчиков, которые своим звоном не только отпугивали шайтанов, но и помогали матери определить местонахождение своего чада.

Детям старшего возраста на одежду нашивали амулеты tumar, девочкам идевушкамдо15 летнаплечикиилинаспинкуплатьякрепилипарные bäzbent– круглые коробочки со съемными крышками, в которые иногда закладывали молитву от сглаза. Мальчикам к вороту рубашки пришивали подвеску ilikkilt. В косы (до замужества девочки носили четыре косы, по две с каждой стороны груди) вплетали всевозможные косоплетки в виде длинных шнурков с серебрянымикуполкамиилибубенчикаминаконцах.Побокамилисзадидевичьей шапочки tahýa подвешивали парные височные подвески çekelik. Весьма любо-

436

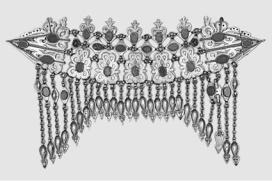

Подвеска на спину девочки ýeňselik. Туркменистан. Текинцы. Марыйская область, 1940-е годы. Белый металл, сердолик, ткань, позолота, просечка. 48,5 × 14,0 см. ГМВ (Инв. № 17004 III)

Фото Э.Т. Басилия

Куполок gupba на девичью шапочку tahýa Туркменистан. Текинцы. Начало XX в. Белый металл, гравировка, позолота. 16,0 × 4,8 см. ГМВ (Инв. № 44950 кп)

Фото Э.Т. Басилия

пытна крупная наспинная пластина ýeňselik, издалека напоминающая школьный ранец. Металлическую подвеску пришивали на тканевую основу с двумя вертикальнопришитымиполоскамидлякрепленияк одеждеилинижнейчасти детскойшапочки.Попраздникамнашеюдевушкинадевали boýuntowuk – свое - образный обруч с маленькой фигурной подвеской. Мальчикам от двух-трех до семи лет на спинку накидки пришивали необычное серебряное изделия в виде натянутого лука со стрелой ok-ýaý (букв. лук со стрелой). Считалось, что ребенок, носящий такой амулет, обязательно должен вырасти храбрым и сильным воином. В доме, где рождались только девочки, последней на платье пришивали ok-ýaý, чтобы следующим обязательно родился мальчик (Васильева, 1986.

С. 187).

Девушкам 12–15-летнего возраста на макушку tahýa крепили навершие gupba – серебряный куполок с припаянной сверху трубочкой. Изделие украшали гравированным узором со вставками сердолика. Подвески, веером разбросанные по шапочке, в виде цепочек с мелкими штампованными бляшками, органично дополняли и придавали женственности слегка грубоватому изделию.

Всвадебныйкомплектневестывходили:наголовнаяпластина-диадема,на- лобныесеребряныеполосы,височныеукрашенияилисерьги.Накосныеподвески и крупные плоские медальоны, которые полностью закрывали всю спину

437

девушки. Ворот платья стягивала круглая брошь. Тяжелая пластина свешивалась на грудь. Живот, как щитом, был прикрыт крупной ромбовидной бляхой. Полы накидки-халата kürte от груди до края обрамляли нашивные широкие тканевые полосы с серебряными бляшками и монетами. Руки до запястья были прикрыты тяжелыми парными браслетами, к которым крепились цепочки с нанизанными на них пятью кольцами. На спине к халату хаотично нашивались фигурные пластинки. На ногах были одеты черные галоши с бубенчиками. Конечно, не все

элементы традиционного свадебного костюма сохранились. По-прежнему из родительского дома невеста уходит в классическом платье красного цвета, голову девушки покрывает наголовный халат – kürte, полы и край которого декорированы нашивными многочисленными sytara, ноги невесты обуты в черные галоши со звенящими бубенцами. Модницы предпочитают белые пышные или традиционные, туникообразного покроя платья, на которые аккуратно нашиты в определенном порядке красивые украшения. В наши дни дизайн для платьев обычно разрабатывают сами работницы салонов для новобрачных.

В старину, после свадьбы и до рождения первого ребенка, молодая жена продолжала носить часть украшений по праздникам. Женщины-текинки украшали головной убор börük (его носили практически все туркменки, кроме човдуров и западных йомудов) оригинальной, слегка согнутой, пластиной egme (от тюрк. egmeg – согнуть, сгибать). Чем выше было egme, тем состоятельней и знатней была семья владелицы этого серебряного шедевра. Изделие могло достигать в высоту до 50 см. Надевали его туркменки до 30 лет (Васильева, 1973.С.95,96).Этоукрашениебытовалосредитекиноквплотьдо20–30-хгодов XX столетия. Женщины старшего возраста лоб закрывали крупными и широкими серебряными полосами из соединенных между собой пластинок разной конфигурации ilgirdiҫ, maňlaẏlyk или öwürme (Васильева, 1979. С. 188). Ино-

гда туркменки пришивали к яшмаку специальную декоративную серебряную полосу ẏaşmakuji (букв. конец платка). Один край украшения пришивался на макушку головного убора или платка, а другой – с крючком, проходя под подбородком, закреплял правый конец платка, закрывающий рот (Васильева, 1969.

С. 216).

Неотъемлемой частью женского наголовного комплекса были длинные височные подвески – adamlyk и teneҫir. У одних племен эти изделия составляли с украшениями на головной убор единый комплекс, у других – стали самостоятельным видом ювелирных изделий. Как, впрочем, подвески teneҫir, которые носили как серьги.

438

Парные подвески крепились по бокам hasawa (тяжелый головной убор представляет собой твердый, едва расширенный кверху каркас из соломы или холста, обтянутый бархатом или красным шелком с нашитым на него множеством бляшек; его носили северные и западные йомуды, сарыки и эрсары). Подвески в виде одной или двух поочередно расположенных фигурных пластин с ниспадающими многочисленными цепочками или сцепленными между собой мелкими штампованными бляшками. В длину изделие может достигать 80 см. Пластинкинапоминаютстилизованныеподбоченившиесячеловеческие фигурки. Не случайно название teneҫir – это производное от тюркского слова adam –человек .Медальоны teneҫir (букв.стрекоза)чащебываюттреугольными с ажурным заостренным навершием.

Непременным атрибутом женского головного убора рубежа XIX–XX вв. былисерьги.Средийомудок вэтовремябытоваликольцевыесерьги–gulakhalka (букв. ушное кольцо). Это украшение в виде разъемного кольца (дужки) диаметром 6–15 см, с припаянной к нижнему краю резной пластиной, очень крупное и тяжелое. Серьги полностью закрывали виски и щеки. Для защиты ушной мочки от растяжения спасали веревочки или цепочки с крючком, за которые подвешивали украшение к головному убору. Крючковые серьги teneҫir или подвески teneҫir (вторые в роли серег встречаются реже) чаще надевали туркменки племени теке. Эрсаринки носили аналогичные серьги грушевидной формы, соединенные цепочкой, проходящей под подбородком. В этот же период среди туркмен Средней Амударьи, части северных туркмен-човдуров, игдыров, арабачи и т.д., а также у салыров Серахса бытовали носовые серьги – ysyrga, burunhalka или arabeg. Носили такую серьгу обычно в правой ноздре девушки и женщины до 40 лет. Украшения делали из золота, по форме изделие напоминало маленькую gulakhalka, диаметром всего 3–4 см (Васильева, 1973.

С. 98).

Излюбленным украшением девушек были многочисленные накосные под-

вески – saҫlyk, saҫmonjuk, saҫujy, gurbara goza и asyk. По древним поверьям самым незащищенным местом от сглаза на теле женщины считались волосы (Ермакова,2000.С. 79,80).Поэтомувсевозможныесеребряныеподвески,кроме красивого дополнения к костюму, имели и иное назначение – защища ть от зла. Крометого,тяжелыенакосныепластинывырабатывалиу туркменоккрасивую осанку и плавную походку. Кстати, далеко разносившийся звон бубенчиков на подвескахsaҫlyk (букв.наволосник,производноеоттюрк. saҫ–волос)нетолько отпугивал злых шайтанов, но и привлекал внимание юношей к проходившим мимо красавицам.

Часть подвесок в виде плетеных шнурков с куполками на концах вплетали в косы,некоторыепарныеметаллическиеподвескисначаланашивалинадлинныетканевыеполосы,связанныемеждусобойв центреверевочкой(например, saҫlyk и др.) с петелькой, пуговицей или крючком на конце для крепления к косам или головному убору сзади. Пришивали серебряные изделия (накосные, нагрудные,застежкии т.д.)накусоктканипооднойпричине – чтобынеиспачкать и не порвать одежду.

Среди перечисленных выше подвесок выделяется asyk в виде сердца или наконечника стрелы. В одном из зарубежных каталогов мы встречаем еще одно весьма любопытное сравнение все той же подвески с греческой амфорой

(JewelleryfromtheOrient…2009.P. 232). Вперевернутомвидеукрашениянапо-

439