Туркмены (Народы и культуры) - 2016

.pdf

царственного трезубца, раскинули крылья десять орлов. Сам сюжет с орлами скореевсегоберетсвоеначалов местной культуре эпохи бронзы. Здесь уместно отметить изображения орлов как на мозаичных композициях, так и на бронзовых печатях, и в виде каменных подвесок, найденные на Гонур-депе, а также интереснейший фрагмент керамики, на котором сохранился миниатюрный горельеф орла, происходящий оттуда же. При внимательном рассмотрении декоративных элементов в искусстве античной Парфии и Маргианы эпохи бронзы можно увидеть множество и других параллелей.Например,рисунокорнамента инкрустированной полосы, охватывающей низ фриза на многих экземплярах знаменитых нисийских ритонов, очень схож с рисунком декоративной каймы мозаики с противоборствующими грифонами из Гонур-депе или с орнаментальной полоской, обрамляющей верх серебряного кубка с рельефными изображениями верблюдов, найденного на том же памятнике. Несмотря на то что эти две великие цивилизации разделяют тысячелетия и парфянская культура развивалась под сильным влиянием гре- ко-римского мира, в декоративном ис-

кусстве сохранялась приверженность к устойчивым местным традициям. Популярной также оставалась традиционная настенная роспись, в которой

главное место занимала сюжетная живопись. Здесь можно, в первую очередь, отметитькрупныйфрагментнастеннойросписиизСтаройНисы.Основусюжета составляетбатальнаясцена,изображающаявсадниковв самыйразгарбитвы.Сохранился только фрагмент всей картины, но и по нему можно судить, насколько высоко выросло мастерство парфянских художников и в этом жанре изобразительногоискусства.Картинаувлекаетреалистическойпрорисовкойфигурлюдей и коней,динамикойи живостьюлиний,лаконичнойцветовойгаммой(Пилипко,

2001. С. 269–281).

При раскопках храма Меле-Хейран в Серахсе, датируемого позднепарфянским и раннесасанидским временем, выявлена резная панель с растительным орнаментом, основу композиции которого составляют квадратные метопы, заполненные декором из листьев пальмы, клевера, трилистника и т.д. Польский исследователь М. Вагнер, один из авторов археологических раскопок храма Ме- ле-Хейран, точно подметил, что мотив веточек полупальметт, украшавших фриз подиума в храме Меле-Хейран, имеет ряд аналогий среди гипсового резного декора сасанидского периода (Вагнер, 2006. С. 86). В частности, на плитках из

420

Умм аз-За’атир полупальметты снизу и сверху ограничены извилистой линией (меандром). Это свидетельствует отом, что некоторые художественные приемы, практиковавшиесявпарфянскуюэпоху,продолжалиразвиватьсяивСредниевека, когдаутвердилсяислам,идостиглосовершенстваоплодотворенноеэтойрелигией искусство.

Средневековье. В Средние века в архитектуре Южного Туркменистана широкое распространение получают декор, набранный из фигурного кирпича; резьба по ганчу; настенная роспись; изразцовый декор. В художественной декорации средневековой архитектуры Южного Туркменистана наверняка применялась и резьба по дереву. Не исключено, что использовались также цветной витраж и покрытие золотом. Но подобные образцы не сохранились.

Архитектурныйдекоризрезногоганчаполучаетособыйрасцветвисламском мире. На протяжении многих десятилетий остаются предметом исследований прекрасныеобразцыраннеисламскогорезногодекораСамарры(Ирак).Этотвид декора на основе местных традиций продолжает развиваться и на территории ЮжногоТуркменистана.Сохранилисьпрекрасныеобразцырезногоштука саманидского периода (Х в.), выявленные при раскопках в Нишапуре (Ханики, 2002. С. 122). Наряду с резным штуком в Средневековье большое развитие получает настенная роспись, кирпичный декор. В архитектуре все больше начинают укореняться изразцы.

Наибольшее число сохранившихся памятников средневековой архитектуры на территории Хорасана датируются XI–XII вв. Этот период в истории Востока ознаменован появлением на политической арене огузо-туркменского государства, во главе которого стояла династия Великих Сельджуков. Одна из самых выдающихся построектогопериода–мавзолейсултанаСанджара(XIIв.)вМерве.Посохранив- шимся фрагментам художественного оформления мавзолея весь его декор можно разделить на три вида: декор, набранный из фигурного кирпича, резьба по ганчу инастеннаяроспись.

Кирпичный декор применен на фасадах ипредставлен вытянутыми прямоугольными орнаментальными панно, расположенными близко куглам четверика на уровнегалереи,атакжевмалыхарочныхнишахгалерейнойаркады.Откирпичногодекора,некогдазаполнявшегомалыеарочныенишиаркадыгалереи,сохранился лишьодинкрупныйфрагментвсамойкрайнейнишевюго-восточномуглуюжной галереи,покоторомуможновосстановитьполныйрисунокдекорации.

Орнаментальные панно в верхних углах четверика по их геометрическому рисунку можно разделить на две композиционные модели. Первая состоит из пересекающихся геометрических фигур. На южном фасаде это пересечение квадратов, а на северном – квадратов и вытянутых шести-пятиугольников. Основукомпозициивтороймоделисоставляетквадрат,прорезанныйподиагонали «стрелой»(западныйи восточныйфасады).Рассматриваемоепанноназападном фасаде,в отличиеотаналогичныхнадругихфасадах,в верхнейчастизавершается иной и более мелкой по рисунку орнаментальной вставкой. Композицию здесьсоставляютвыстроенныев рядывосьмиконечныезвезды,внутрикоторых помещены лепестковые розетки. Кроме геометрической орнаментации на фасадахпамятникаимеютсятакжедекоративныепанноизкуфическихнадписей, выточенных из кирпичиков. Они располагаются над декоративными нишами галереи.

421

В целом же кирпичный декор мавзолеясултанаСанджаравыполнен в лучших традициях местной художественной школы. Фрагменты произведений мастеров этой школы, сохранившихся на территории Южного Туркменистана, можновидетьинамавзолееАламбердара (XI в.), караван-сарае Да- я-Хатын(XI–XIIвв.),гдеплоскости фасадовпокрытыкирпичнымдекором,состоящимизэпиграфики,содержащей имена первых халифов. Фигурнаякирпичнаядекорациясохранилась также на участках портала XIв. мавзолея Абу-Саида, на мавзолеяхЯрты-Гумбез,Абул-Фаз- ла и Лукман-баба в Серахском оазисе.НепосредственновМервском оазисенаиболееблизкуюаналогию с кирпичным декором мавзолея султана Санджара можно видеть вдекоративномубранствемавзолеев Худай Назар-овлия иМухамме- даибн-Зейда,атакжевнебольших

квадратныхпаннонафасадемечетиТалхатан-баба.Причемвтимпанахеефасадных нишвыложеныорнаментальныепанноснеповторяющимисярисунками,чтосвидетельствуетотом,скакойвиртуозностьюсредневековыемастерасовершенствовали геометрическийорнаментальныйрисуноквкирпиче.

Резьба по ганчу. Параллельно с кирпичным декором в XI–XII вв. в архитектуреЮжногоТуркменистанабольшогоразвитиядостигаетхудожественная резьба по ганчу. Самые ранние образцы резного декора в данном регионе, как отмечалось, выявлены в Серахском оазисе на памятнике Меле-Хейран. Обнаружение этого декора именно в Серахском оазисе позволяет утверждать, что знаменитая средневековая архитектурная школа Серахса базировалась на традициях прежних эпох.

О том, что художественная резьба по ганчу как архитектурный декор процветалав СредниевеканатерриторииЮжногоТуркменистана,подтверждают и сохранившиесядекоративныефрагментынапамятникахМерва,Данданакана, Серахсаи Дехистана.НамавзолеесултанаСанджараэтоттипдекорасохранился в основномвнутриобводнойгалереи,а такженанезначительныхучасткахниш четверикав интерьеремавзолея.Фрагментыоригиналарезнойдекорацииможно видеть в пилонах галерейной аркады: в северной галерее (западная сторона пилона третьей арки, западная и восточная стороны пилонов четвертой арки, восточная сторона пилона пятой арки); в западной галерее (северные и южные стороныпилоновпервойи второйарок)и в южнойгалерее(западныеи восточные стороны пилонов четвертой и пятой арок) (Мамедов, 2000).

422

Э. Кон-Винер, исследовавший резной |

|

|

декор галереи, предлагает классифици- |

|

|

ровать его по композиционным схемам |

|

|

(Кон-Винер, 1999. С. 153–174). С некоторы- |

|

|

мидополнениями,касающимисяв основном |

|

|

орнаментов сводов и пилонов, не затрону- |

|

|

тыхКон-Винером,этовыглядитследующим |

|

|

образом: 1) растительный декор в окаймле- |

|

|

нии линий восьмиконечной звезды и креста |

|

|

с заостреннымиконцами.Такаякомпозиция |

|

|

имеется прямо над импостом2 третьей арки |

|

|

северной галереи, где крупный фрагмент |

|

|

растительного и геометрического декора |

|

|

легко реконструируется (особенно по фото- |

|

|

графии 1924 г.) в виде чередующихся через |

|

|

крестообразноепереплетениевосьмиконеч- |

|

|

ныхзвезди вписанныхв них плавноизгиба- |

|

|

ющихся по кругу стеблей цветущего расте- |

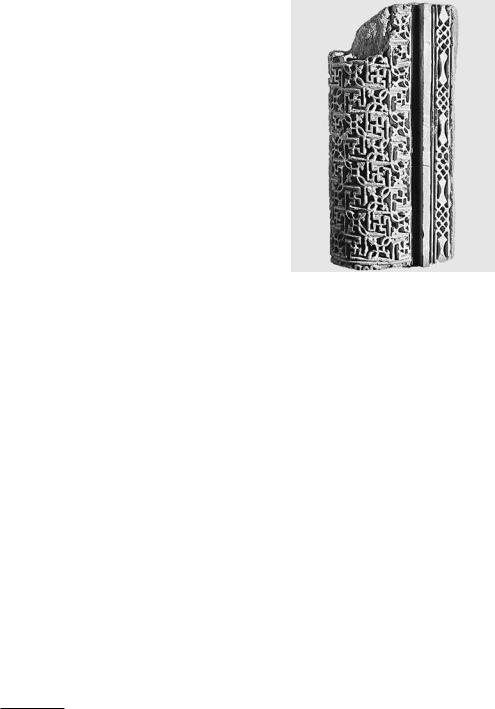

Фрагмент михраба мечети в Дандана- |

|

ния; 2) симметрично расположенные пары |

кане, XI в. |

|

круглыхзавитков,включающихдвасердце- |

||

Фото Р.Г. Мурадова. 2012 г. |

||

видных листочка, которые заканчиваются |

|

|

цветком. В частности, на западной стороне |

|

пилона четвертой арки северной галереи широкая полоса софита3 заполнена растительным орнаментом в виде переплетающихся стеблей цветущего растения, образующих круги с вписанными в них закрученными листьями и раскрывающимся цветком; 3) остроконечный овал из переплетенных линий, поле которых заполнено цветами; 4) вытянутый остроконечный овал, от которого попеременно то внутрь, то наружу отходят переплетающие круглые завитки с листьями и цветком. На западном софите четвертой арки южной галереи мотив орнаментации разработан на основе переплетений остроконечных овалов, наложенных одно на другое. На первом плане стебли растений, переплетаясь, образовываютостроконечныйовал,наостриекоторого –бо льшиесерповидные листья. На них посажен круглый узел переплетения. Из этого узла вырастает трилистник (возможно, цветок).

На втором плане – переплетения тонких стебельков образовывают аналогичные овалы, места переплетений которых не круглый узел, а небольшое овальноесцепление,изкотороговырастаютзакрученныеветочкис листочками, увенчанные цветком; 5) вытянутая цепочка остроконечных овалов с цветком посередине. Композиция растительного орнамента софита на восточной стороне пятой арки северной галереи основана двумя параллельными линиями стеблей растений, которые, взаимно переплетаясь, образовывают на всю ширину межфестонной полосы цепочку больших остроконечных овалов. В них из ветвей, отходящих от основного стебля, образуются два переплетенных

2Импост – в архитектуре – выступающие вперед и отделанные в виде карниза архитектурные элементы, обычно разделяющие конструкцию.

3Софит – в архитектуре – обращенная вниз поверхность потолочной балки, арки, выносного карниза и других архитектурных деталей, часто имеющая декоративную обработку.

423

кольца, а их внутренние поля заполняют закрученные концы этих веток с цветочным завершением; 6) горизонтальный ряд колец с цветком (четвертая арка южной галереи); 7) вертикальная полоса растительной волны. На пятой арке южной галереи сохранился фрагмент декора, мотив резьбы – бегущая вверх виноградная лоза; 8) надпись на фоне растительных побегов. Нижняя часть софита четвертой арки южной галереи отделена широким прямоугольником с надписью,выполненнойпочерком несхи нарастительномфоне;9)кирпичная кладка с орнаментальными растительными вставками. Боковые вертикальные плоскости некоторых пилонов, от пола до начала софита, покрыты орнаментальной резьбой, ее рисунок имитирует спаренную кирпичную кладку с прямоугольнымирозеткамис изображениемцветка,вставленнымив вертикальные швы имитируемой кладки; 10) ромбовидные, ступенчатые гёли в вариациях (внутри свастики, внутри сетки из растительной «волны» и в сочетании с небольшим крестообразным орнаментом). Мотив орнаментации свода галереи – ступенчатые гёли. Местами они вписаны в ромбическую сетку, образованную растительной «волной». На некоторых участках свода гёли расположены в три ряда, в шахматном порядке. Причем если заполнение внутреннего поля у отдельных гёлей – крест с цветами, образованными маленькими ромбиками, то гёли центрального ряда содержат тот же крест, но заполненный растительным орнаментомв виде закрученныхветвей,увенчанныхнераспустившимисябутонамицветов.Веточкиисходятизугловцентральногоромбикаи закручиваются в свастику.

Известный искусствовед Л. И. Ремпель, рассматривая мотивы растительного орнамента мавзолея султана Санджара, выстраивает стройную концепцию трансформации его отдельных элементов из более древних мотивов. При этом он, на наш взгляд, совершенно справедливо отмечает, что в растительном орнаменте одну из главных ролей играют «мотивы, возникшие на поч - ве древнейших народных космогонических и мифологических представлений и получившие бессознательную переработку в формах изобразительного фольклора» (Ремпель, 1963. С. 275). Л. И. Ремпель очень аргументированно показывает эволюцию элемента с S-образной кривой от древнего мотива с двумя рыбами или двумя крыльями до изящного растительного узора. Стало быть, имела место трансформация не только растительных форм, но и геометрических.

НарасписныхкерамическихизделияхэнеолитическихпамятниковЮжного Туркменистанавстречаютсяизобразительныемотивы,совершенноаналогичные орнаментике поперечных сводов галереи мавзолея султана Санджара. Этот же орнамент сохраняется и в эпоху бронзы, но уже перекочевывает в литейное искусствоинаблюдаетсянабронзовыхпечатяхи, чтосамоепоразительное,в планировке архитектурных сооружений (Сарианиди, 1977). По мнению некоторых исследователей,ступенчатыегёлимогутбытьотождествленыс изображениями зиккуратов – монументальных культовых построек Древнего Востока (Vallat, 2003). Дать однозначную расшифровку семантики этих форм по истечении тысячелетий не представляется возможным, но первоначальная общая смысловая идея,заложеннаявнихчерезкосмологическиепредставленияисвязаннаясплодородием, находит все больше сторонников.

Декор в виде ромбовидного, ступенчатого гёля, пережив тысячелетия, возможно,дажеутерявсвоепервоначальноесмысловоезначение,становитсяочень

424

популярнымв архитектуреXI–XII вв.Егоможнонаблюдатьв кирпичномисполнениинамногихархитектурныхпамятникахтогопериода,например,намечети Талхатан-баба, мавзолее Аламбердара, северном мавзолее в Узгене, в глазурованной декорации на куполе мавзолеев Иль-Арслана и Текеша. Но явное сходствос геометрическимдекоромгалереимавзолеясултанаСанджараимеет, конечноже,резнойштук,выявленныйархеологамив интерьерахжилыхдомов X–на чалаXIII в.всеверо-западнойчастимервскойСултан-калы(Лунина,1980. С. 59–84. Рис. 4, 6–8) и относительно недавно обнаруженные аналогичные образцыв айванесельджукскогодворцав Шахрияр-арке(цитадельСултан-калы) (Herrmann, 1999. S. 66, 67).

Если геометрия ступенчатого гёля ведет свое происхождение от стилизованных изображений, связанных с магическими представлениями древних земледельцев, то мотив в виде спаренной кирпичной кладки с декоративной вставкой исходит из чисто конструктивного приема. Такой прием был характерен еще для парфянского строительства. При возведении сырцовой кирпичной стены кирпичи крупных размеров (40 х 40 х 10 см) укладывались в ряд не впритык один к другому, а с небольшим интервалом. При этом раствор клали только на горизонтальную поверхность кирпича, в результате чего при перевязке швов вертикальные швы оказывались больших размеров и не заполненные раствором. Это делалось для того, чтобы добиться экономии кирпичей, а также, чтобы и при последующей отделке штукатурный слой, глубже проникая в вертикальные швы, лучше держался на поверхности стены. Уже в сасанидский период наблюдается переход этого приема из конструктивной основы в декоративную. Расцвет данного, уже художественного, приема падает на XII–XIV вв.

Средневековая художественная культура Южного Туркменистана, в том числе и архитектурный декор, неотделима от исламского искусства Востока в целом. Можно видеть, что одни и те же орнаментальные мотивы, использовавшиеся на протяжении нескольких веков на разных памятниках, претерпели творческую переработку. Большую роль играла и преемственность традиций, которые, передаваясь из поколения в поколение, качественно видоизменялись. Если, к примеру, взять мотив декорации стиля № 3 аббасидского комплекса (IX в.) Самарры (остроконечные овалы, заполненные цветущими растениями) и сравнить с близким мотивом резьбы галереи мавзолея султана Санджара, то станет ясно, как далеко зашло мастерство в последнем. Здесь, в отличие от самаррской резьбы, растения, которыми заполнены поля остроконечных овалов, посажены не отдельно, а, переплетаясь одно с другим, изящно переходят на соседниеполяи, покрываяажурной,растительнойвязьюсплошьвсесвободное пространство,придаютудивительнуюдинамикувсейкомпозиции.Следующую прогрессирующуюступеньданногомотиваможновидетьнафрагментахсофита портала мечети хорезмшаха Мухаммеда (XIII в.) в Дехистане, где за счет мастерскойигрытолщинылиний,плавныхпереходови разных глубинэлементов узорасоздаетсяудивительнаявоздушность,перспективнаяплановость,которая «оживляет»изображение.Это –не простоплоскостнойдекор,а почтигорельеф, достаточновыступающийоткирпичнойкладки,чтобысоздатьиллюзиюсквозной панджары4, увитую цветущими побегами.

4 Панджара – ок онная узорная решетка из ганча или из дерева.

425

Тожеможносказатьи одекорациив видекирпичнойкладкис орнаментальнойвставкой.ЭтотмотивнамавзолеесултанаСанджаравыполненс творческой переработкой подобного орнамента, известного по предшествовавшим памятникам – прист ройке(X–XI вв.) к мечетиШир-Кабирв Дехистанеилимавзолею Ярты-Гумбез (XI–XII вв.) в Серахсе.

Изразцовыйдекор. Покрытиенаружныхи внутреннихстенглазурованными плиткамиполучаетширокоераспространениеужев архитектуресельджукского периода,о чем сообщаютрукописныеисточники(например,Якутотмечает,что купол мавзолея султана Санджара был голубого цвета). Но, к сожалению, от изразцового архитектурного декора того периода, кроме найденных на земле отдельных фрагментов глазурованных плиток, ничего не сохранилось. В то же время сохранившийся изразцовый декор на архитектурных памятниках последующихпериодовсвидетельствуето процветанииэтоговидахудожественного оформления зданий в Средние века и позволяет выявить его характерные стороны.

Несмотря на то что в архитектуру сельджукского периода начинает интенсивновнедрятьсявысококачественноекерамическоепокрытие,орнаментальные мотивыизразцовогодекоранепретерпелиособыхизменений.Основукомпозицийизразцовогодекорасоставляютвсетежетрадиционныеузорыорнаментов, которыеиспользовалисьв художественнойкультуререгионаещев болееранние эпохи.

Отизразцовойдекорации,некогдасплошьпокрывавшейповерхностьвход- ногопорталамавзолеяАбу-Саида(XIV в.),донашихднейсохранилисьбольшие фрагменты на боковых и щипцовых стенах арочных ниш, а также на софитах арок. Декоративный рисунок имеет, видимо, очень глубинные истоки. Во всяком случае, он известен с античного времени. Например, панно из штука парфянского периода в Кух-и Хваджа в Иранском Сеистане содержит декорацию, схожуюс гирихом5 мавзолеяАбу-Саида.Нов отличиеотсложныхпереплетений двенадцатигранников на тимпане мавзолея Абу-Саида декор Кух-и Хваджа составленизпереплетенийокружностей,которыеобразуютчетырехлепестковые цветки.Междуокружностямивырисовываетсяромбс округленнымисторонами (Шлюмберже,1985.С. 57).Сюжетыданногодекоративногомотивавстречаются в цивилизации долины реки Инд, где он представлен в художественном декоре ваз (Porter, 1995.С. 77, 78).

Ныне не сохранившееся мозаичное обрамление арочного проема внешней арки (архивольт) опиралось на декоративные колонны, которыми были оформлены боковые углы парадной ниши портала. Верхняя часть этих колонн завершалась роскошными капителями. В наиболее читаемом состоянии в настоящее время находится левая колонна. Она обернута по спирали чередующимися изразцовыми полосами. Две зеленовато-голубые (цвет морской волны) полосы заключают между собой полосу ультрамаринового цвета. Такая тройная полоса, поднимавшаяся по спирали, разграничивается орнаментальной полосой в виде змеиной плетенки – на ультрамариновом фоне плетения белой нити, ее края подчеркнуты черными линиями. Ширина орнаментальной полосы больше соседних полос; ширина полоски голубого цвета около 3 см, уль-

5Гирих – в архитектуре – геометрический орнамент, представлявший собой разнообразные комбинации полигональных и звездчатых фигур.

426

трамаринового – 2,5 см, орнаментальной – 5 см. Плитки этих полос настолько идеально выточены и подогнаны одна к другой, что можно представить, сколько скрупулезного труда и высочайшего профессионализма потребовала от мастеров эта изумительная работа. По всей вероятности, брался определенный деревянный столбик с нужным диаметром, оштукатуривался толстым слоем специально подготовленной глиняной массы, и из нее уже по форме будущей выкладки вырезались плитки, которые только потом покрывались глазурью и обжигались.

НижняячастьстенинтерьерамавзолеяАбу-Саидабылаоформленаизразцо- вой панелью. Она была набрана из крупных керамических расписных люстровых плиток двух видов: восьмиконечной звезды (размер по диагонали 31 см) и креста с заостренными углами (размер по длине также 31 см). Лицевое поле плиток покрыто белой краской, поверх которой бордовым цветом наносился орнаментальныйрисунок.Возможно,чтобордоваякрасканаодниплиткинаносиласьдопокрытияглазурью,надругие – после.Такимобразом,подглазурная краска принимала золотистый оттенок.

Пол зала мавзолея также был покрыт керамической глазурованной плиткой, но бирюзовой поливы. Аналогичный пол, выложенный голубой глазу - рованной плиткой, был использован и в помещении богатого жилого дома XIII в. в Новой Нисе. В этом помещении жилого дома нижняя часть стен также содержала панель, которая была набрана из люстровых плит, имевших такие же формы, как плитки панели мавзолея Абу-Саида, – остроконечный крест и восьмиконечная звезда. Причем бордюр плиток в виде восьмиконечных звезд из Новой Нисы, так же как и на идентичных плитках из мавзолея Абу-Саида, содержит надписи почерком насх ( Гюзальян, Дьяконов, 1949.

С. 418).

Центральное поле плиток в форме восьмиконечной звезды, найденных на городище Новая Ниса, занимают изображения сидящих людей. На одной плитке – это старец с бородой в роскошном халате, его голова прорисована в профиль,надругой – д евушка(возможно,безбородыйюноша)с тюрбаномна голове, лицо в анфас. Выявление большого количества люстровых артефактов на территории Южного Туркменистана, как уже отмечали отдельные исследователи (Пугаченкова, 1958. С. 366), наталкивает на мысль об их местном происхождении. Трудно себе представить, чтобы эти изящные облицовочные изделияпроизводилисьбывдалеке,нарасстоянииболее1 тыс.кмотстроительной площадки. К тому же, несмотря на указанные выше сходства, на хорасанскихизделияхпрослеживаютсяявнотрадиционнолокальныеорнаментальные мотивы, что дает основание не исключать версию о причастности к ним руки местногохудожника.Этотжефактотметилаи Г. А. Пугаченковаприрассмотре- ниианалогичныхизразцовизпоселенияXIII–XIV вв.возлеурочищаГек-Гумбез в Мервском оазисе.

Истоки происхождения формы восьмиконечной звезды и креста в изобразительномискусствеЦентральнойАзииимеюточеньглубокиекорнии связаны с космологическими представлениями древнейших земледельцев этого субконтинента. В их основу заложена та же мысль, что и в широко распространенную свастику, – идея плодородия и изобилия. Однако семантика этих знаков уже в античное время начинает претерпевать трансформацию, а с приходом ислама,

427

всебольшетеряясвоюпервоначальнуюмагию,приобретаетв изобразительном искусстве чисто художественно-декоративное звучание. Подобные элементы орнаментов сохранились и в ковровом искусстве туркмен (Ханики, 2002. С. 28; Orayew,1995.S.13).Оничастовстречаютсяи вхудожественномдекореархитектурных памятников домонгольского периода, а в искусстве конца XIII – начала XIVв.получаютновыйпиксвоегоразвития.Вэтотпериодособеннопопулярным становится использование изразцов в форме восьмиконечной звезды и креста в оформлении стен интерьеров жилых помещений богатых вельмож. Изобразительные сюжеты, которыми заполнены внутренние поля этих форм, отражали вкусы и нравы заказчиков. В дворцовых помещениях в Тахте Сулеймание (на юго-западе Ирана), например, мы видим фантастические существа – драконов, ползущих среди цветов, и летящих сказочных птиц, на изразцах Дамгана сцены с дикими животными, на отдельных плитках, как и на изразцах из Нисы, изображения людей.

На плитках из мавзолея Абу-Саида отсутствуют изображения живых существ, что, возможно, обусловлено мемориальным характером здания. Хотя надо отметить, что встречаются плитки сзооморфными изображениями ив мавзолеях, например, в том же Дамгане или Верамине (Кон-Винер, 1999. С. 110). По мнению английского искусствоведа В. Портер, суфизм допускал также использование любовной поэзии вусыпальницах, так как всуфийской традиции человеческая любовьмоглаиспользоватьсявкачествеаллегориибожественнойлюбви(Porter,1995. P.36).

Здесьуместноупомянутьещеободнойизразцовойплитке,найденнойнедалеко от мавзолеев Имам-Бакр и Имам-Шафи в Мервском оазисе. Это фрагмент плитки в виде восьмиконечной звезды, края которой также обрамляет надпись арабской вязью. Контуры этой полосы с надписью подчеркнуты линией голубого цвета. Центральное поле занимают сидящие лицом к лицу две человеческиефигуры.Ихиконографиянапоминаетподобные«луноликие»лица,широко распространенные в изобразительном искусстве XIII в. Возможно, здесь изображены две девушки, хотя не исключено, что это девушка и юноша. Одежда обеих фигур покрыта спиралевидными завитками – х арактерный элемент «кашанской» керамики. Поля вокруг голов очерчены голубой линией. Отдельные акценты голубого цвета также внедрены в одежду фигур.

Панель, обнаруженная в мавзолее Абу-Саида, является очередным звеном в эволюционной цепи развития приема оформления нижних частей стен интерьеров.Каквышеужеподчеркивалось,истокиэтогоприемауводятнасв эпоху энеолитаи развиваютсянапротяжениивсейдревнейистории.Наиболеехорошо изучены резные, окрашенные ганчевые панели жилых помещений средневекового, домонгольского Мерва. Богатейший ассортимент резной декорации на панелях стен интерьеров в архитектуре Хорасана сельджукского периода свидетельствует не только о глубокой преемственности традиций, но и предопределяетпоявлениеего,наужеболеевысокомкачественномуровне,в постройках послемонгольского периода в целом и в интерьере мавзолея Абу-Саида в част- ности.ИзразцоваядекорацияпорталамавзолеяАбу-Саидаявляетсяпродуктом творчества художников-керамистов местной школы конца XIV в., когда в Хорасане,каки в Мавераннахре,постепенноначинаютосваиватьтехникурезной наборнойизразцовоймозаики,которойк томувремениужевиртуозновладели

428

мастераКуня-Ургенча.Свидетельствомэтомуявляетсяпрекраснаямозаикамав- золея Тюрабек-Ханум (XIV в.).

Кульминацией развития этого вида искусства у мастеров собственно хорасанскойхудожественнойшколыбезпреувеличенияявляетсясюжетнаямозаика мечети Сейит-Джамал ад-Дина вблизи Ашхабада (XV в.). При описании мозаичногодекорарухнувшейвовремякатастрофическогоземлетрясенияв 1948 г. мечети, развалины которой расположены на окраине городка Анау, все исследователи уделяют особое внимание декоративному панно с изображениями двух драконов. Рассматриваемая декорация была расположена в тимпанах над входнойаркойпорталамечети,которыепредставлялисобойдваспаренныхтреугольных поля с дугообразной гипотенузой. Высота тимпанов в пределах кирпичногообрамления4 м,аобщаядлинасоставляла9,3 м.Тимпаныбылиочерченыкирпичнойрамойс фигурнымнадрезомвнутреннейграни,соприкасавшейся

смозаичнымпанно.Онобылочутьутопленов кирпичнуюрамуи попериметру окаймлено трехцветной (желтой, черно-лиловой и голубой) полосой. Общим фоном декорации служил холодный тон темно-синего (ближе к ультрамарину) цвета,накоторомдинамичныелиниипереплетающихсярастительныхпобегов голубых и зеленых оттенков, берущие начало из раскрытых пастей драконов,

смногочисленнымивкраплениямиизбелыхцветочков(трех-,четырех-и пятилепестковыес черно-лиловойпыльцой)и крупныхостролистовчерно-лилового цвета в белом обрамлении, создают неповторимую симфонию с насыщенной цветовой палитрой. И на этом изящном растительном ковре, в экспрессивной, полнойдинамикигеральдическойпозе,изображеныдвастрогосимметричных, извивающихся дракона, которые выползают из нижних острых углов тимпанови кольцевымиизгибами,ажурновписываясьв треугольноеполе,«движутся» к белому цветку, расположенному в самом зените декоративного панно на стрельчатомостриевходнойарки.Данныйцветокотличаетсяотдругихподобных не только более крупным размером, но и количеством лепестков, которых у него десять. Сами драконы, изображенные в виде огромных змей с четырьмя пятипалыми лапами и устрашающими головами, искусно набраны из маленькихкусочковмайоликовойкерамики.Ихчешуйчатыетеласоставляюткружева из белых прожилок, окаймляющих черно-лиловые вкрапления. Тело каждого дракона,включаятуловище,хвости лапы,обведенопоконтурусплошнойбелой линией, поверх которой на спинах набран рисунок ярко-желтого зазубренного хребта. Желтыми штрихами подчеркнуты также отдельные места соединения лап с туловищем.

Особоговниманиязаслуживаетпрорисовкаголовдраконовс раскрытойпастью,изображенныхв профильи спричудливымразворотомглазв фас.Рисунок нижней и верхней челюстей, усыпанных мелкими заостренными зубами, неадекватен.Еслинижняячелюсть,с закрученнойи извивающейсяпрядьюбороды, относительно спокойного очертания с легким волнистым изгибом, то верхняя напоминает крючковатый клюв хищной птицы. На самой макушке головы посажены разветвленные оленьи рожки, а на ее тыльной стороне вздыбленные, словно реющие на ветру волосы, усиливающие динамичную позу драконов. Рассматриваемое мозаичное панно эмоционально воздействует на зрителя не только богатой и в то же время лаконично выдержанной цветовой гаммой, но и живостью линий рисунка, приводящих всю композицию в движение. Последние исследования показали, что сюжет декорации с драконами на портале

429