- •Методическая разработка для дистанционного обучения студентов

- •Контрольные вопросы

- •1) Какова роль отечественных ученых в изучении клещевого энцефалита?

- •2) Таксономия и классификация вируса клещевого энцефалита.

- •3) Структура вириона и антигенные свойства вируса кэ. Зарисовать в тетради и подписать основные элементы вируса.

- •4) Резервуар и источник инфекции при кэ. Основной механизм передачи заболевания. Рис.4. Какой дополнительный путь передачи возможен при кэ?

- •5) Особенности патогенеза кэ. Перечислите клинические формы кэ.

- •6) Какой материал используется для микробиологической диагностики заболевания?

- •7) Методы культивирования вируса кэ.

- •8) Лабораторная диагностика кэ.

- •9) Специфическая профилактика кэ. Дать характеристику препарата на рис.7.

- •Ответы на тестовый контроль

- •1. Отечественные ученые, внесшие вклад в изучение клещевого энцефалита (верно все, к р о м е):

- •Ответы на ситуационные задачи

- •Вирус бешенства Контрольные вопросы

- •1) Роль л.Пастера в изучении бешенства.

- •2) Таксономия вируса бешенства.

- •3) Структура вируса бешенства. Зарисовать и подписать структурные элементы вирусной частицы.

- •4) Биологические особенности вируса бешенства.

- •5) Источники вируса в природе и механизм заражения бешенством. Какой основной резервуар вируса в природных очагах рф?

- •7) Как называется и к какому направлению диагностики относится это исследование? Рис.4. С каким материалом может быть проведено?

- •8) Дать характеристику препарата на фото (получение, показания для применения). Рис.5. Описать механизм действия.

- •9) Дать характеристику препарата на рис.6. Получение, механизм действия, показания к применению. В каких ситуациях рекомендуется комбинированное применение этих препаратов.

- •10) Какие мероприятия проводятся в природных и антропургических очагах для профилактики бешенства?

- •Ответы на тестовый контроль

- •Ответы на ситуационные задачи

- •Рекомендуемая литература Основная литература

- •Дополнительная литература.

Ответы на ситуационные задачи

Задача № 1.

В пункт профилактики КЭ родители мальчика 8 лет, у которого в заушной области обнаружен присосавшийся клещ.

Что необходимо делать с клещом?

Как защитить ребенка от заболевания КЭ?

Ответ. Удалить клеща. Поместить его во флакон с плотно притёртой крышкой и доставить на исследование в вирусологическую лабораторию.

Необходимо провести экстренную профилактику – вести иммуноглобулин человеческий.

Задача № 2.

Больная N 13 лет поступила в инфекционную больницу с лихорадкой, головной болью и рвотой. Заболела остро 8 августа. В течение лета девочка жила у бабушки в деревне, купалась в речке, пила козье молоко, собирала лесные ягоды. Факт присасывания клеща отрицает.

На каком основании врачом был заподозрен КЭ?

Каким путем могла заразиться эта пациентка?

Какие лабораторные исследования позволили быстро подтвердить клинические подозрения?

Ответ. Из анамнеза: пила козье молоко. Алиментарный путь. Провели ИФА на обнаружение АГ в крови (на твёрдой фазе адсорбированы АТ), выявили АТ класса М также в ИФА (на твёрдой фазе – АГ), а клеща – на ПЦР (амплифицировали ДНК, обнаружили в клеще АГ).

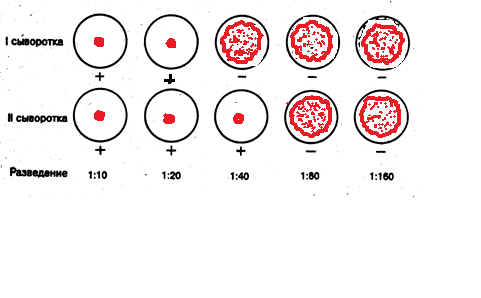

Задача № 3. При исследования парных сывороток крови пациента с клиническими признаками клещевого энцефалита (болеет 10 дней) в РТГА получен результат, изображённый на рис.8.

Рис.8. Результат РТГА

Можно ли по результатам этого исследования подтвердить клинический диагноз заболевания?

Возможная причина получения подобного результата?

Какой методический подход используется при использовании РТГА для получения диагностически значимого результата?

Какое серологическое исследование позволит ускорить подтверждение клинического диагноза?

Ответ. Титр вируснейтрализующей сыворотки (т. е. максимальное ее разведение), вызвавшей задержку агглютинации эритроцитов – 1:40, нарастает. РТГА является одним из серологических методов обнаружения АТ в сыворотке больного, это рестроспективный метод, утверждать наличие заболевание нельзя, необходимы другие методы лабдиагностики. Можно использовать ИФА.

Вирус бешенства Контрольные вопросы

1) Роль л.Пастера в изучении бешенства.

Ответ.

Путем длительных пассажей возбудителя бешенства в организме животных Л. Пастер получил так называемый фиксированный вирус (virus fixe), способный размножаться только в нервных клетках. Инкубационный период, характерный для бешенства, вызванного фиксированным вирусом, составлял 5 дней.

В 1880 г. Л. Пастер совместно с Э. Ру и Ш. Шамберланом начали работу по получению вакцины против бешенства. Суспензию головного мозга погибшей от бешенства собаки они ввели интрацеребрально кролику. От павшего животного они вновь готовили суспензию тканей мозга и вводили следующему кролику. В результате многочисленных пассажей в 1885 г. они получили вакцину против бешенства.

В это время к ученому обратились женщины, у которых бешеные собаки искусали детей. Это были Иосиф Мейстер (9 лет) и Жан Батист Жюпиль (14 лет). Благодаря вакцинации оба мальчика были спасены.

Пастеровские прививки против бешенства были признаны во всем мире и с 1888 г. во многих странах стали создаваться пастеровские станции для проведения прививок. В России первая пастеровская станция была создана в 1906 г. в Одессе И.И. Мечниковым и Н.Ф. Гамалея.