- •Лекция №4 Факторы жизни растений и законы земледелия

- •Основные законы земледелия

- •Воздушный режим

- •Тепловой режим

- •Основные законы земледелия

- •Средние урожаи озимой пшеницы в Западной Европе при различных системах земледелия (по д. Н. Прянишникову)

- •2. Воздушный режим почвы Почвенный воздух и его значение для растений и почвы

- •Состав почвенного воздуха на светло-каштановых почвах, %

- •2. Приёмы регулирования воздушного режима

- •Тепловой режим почвы

- •Источники тепла в почве:

- •Холодный период

Лекция №4 Факторы жизни растений и законы земледелия

Основные законы земледелия

Воздушный режим

Тепловой режим

Основные законы земледелия

Закон незаменимости и равнозначности факторов жизни

Закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни сформулирован В. Р. Вильямсом: "Растения для своей жизни требуют одновременного и совместного наличия или такого же притока всех без исключения условий или факторов своей жизни". Часто закон выражается иначе:

"Ни один из факторов растений не может быть заменен другим". и "Все факторы жизни растений равнозначимы".

При этом имеются в виду как земные, так и космические факторы. Культурные растения должны быть обеспечены всеми факторами роста без исключения. При этом они должны быть представлены в определённых количественных соотношениях. Эти пропорции регулируются вторым законом земледелия. Например, если растению (томатам) необходим микроэлемент бор в ничтожно малом количестве во время цветения для завязывания плодов, и он не будет дан растению, то это может нарушить нормальное плодообразование томатов и т.д.

Закон минимума, оптимума и максимума. Разберём его по частям.

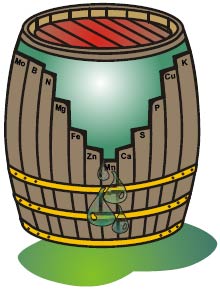

Закон минимума. Сформулирован Юстусом Либихом. Он гласит: урожай зависит от того фактора, который находится в относительно наибольшем минимуме, и до устранения этого минимума воздействие на другие факторы не сопровождается повышением урожая.

Пример:

Обеспеченность урожая |

N |

P |

Урожай |

1 |

1,0 т/га |

1,5 т/га |

1,0 т/га |

2 |

2,5 т/га |

1,5 т/га |

1,5 т/га |

Наглядной демонстрацией этого закона является так называемая «бочка Добенека», французского учёного

Закон оптимума. Самый высокий урожай достигается тогда, когда каждый фактор находится в оптимальном количестве. Определение этого оптимума для каждого конкретного случая является задачей земледелия как науки, его обеспечение – задача земледелия как отрасли производства.

Закон максимума. Каждый фактор имеет свой максимум, за пределами которого дальнейшее его увеличение неэффективно, а иногда и вредно.

Наглядное представление о сути закона минимума, оптимума и максимума даёт так называемая кривая немецкого учёного Гельригеля, полученная им в опыте по изучению влияния влажности почвы на урожайность ячменя (рис. 2.1.1.3).

Закон совокупного или взаимообусловленного действия факторов роста. Сформулирован немецким учёным Митчерлихом. Согласно этому закону, факторы роста действуют не изолировано, а взаимосвязано, и поэтому, воздействуя (увеличивая или уменьшая) на один фактор, мы в той или иной степени воздействуем на другой.

Например, на удобренном фоне, как установил, К. А. Тимирязев, растения более экономно расходуют влагу и их транспирационный коэффициент снижается.

Графически суть этого закона иллюстрируется результатами опыта Э. Вольни

.

Из закона взаимообусловленного действия факторов роста вытекает важное положение для производства: чтобы получать высокие урожаи, необходимо влиять не на один фактор, а все факторы внешней среды, добиваясь их оптимальных значений.

Академик В.Д. Панников отмечает: "Основной же вывод из закона совокупного действия факторов - это тот, что наивысшую эффективность в земледелии нельзя обеспечить одним каким-либо агрономическим приемом, даже весьма сильным, ее можно достичь лишь применением всего комплекса агротехнических мероприятий" [13]. Каждый специалист должен быть убежден в том, что без учета действия этого закона нельзя получать высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Закон возврата. Сформулирован Ю. Либихом в отношении питательных веществ. Питательные вещества, взятые растениями из почвы, должны быть возвращены в неё путём удобрений или посева бобовых культур.

Как образно выразился Ю. Либих, нарушение закона возврата приводит к обогащению отцов, но разорению потомков. Сейчас в России мы его нарушаем, так как при среднегодовом выносе питательных веществ с урожаем в размере более 13 млн. тонн возвращаем лишь 2,7 млн. тонн или 20% (Каштанов, 1995; Кочетов, 1999).

Сейчас закон возврата понимается более широко и не только в отношении питательных веществ, но и других негативных воздействий на почву. Всякое негативное воздействие на почву должно быть компенсировано (переуплотнение, распыление, разрушение структуры, засоление и т. п.).

Закон плодосмена. Основан Д. Н. Прянишниковым. Согласно нему, более благоприятные условия для сельскохозяйственных культур обеспечиваются тогда, когда они высеваются на поле не бессменно, а чередуясь друг с другом, то есть в севообороте.

Таблица 2.1.1.4