- •Биология

- •В двух книгах

- •В.Н. Ярыгин, в.И. Васильева, и.Н. Волков, в.В. Синелыцикова

- •Предисловие

- •Введение

- •1.2. Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, энергетическое и информационное обеспечение

- •1.3. Свойства жизни

- •1.4. Происхождение жизни

- •1.5. Происхождение эукариотической клетки

- •1.6. Возникновение многоклеточности

- •1.7. Иерархическая система. Уровни организации жизни

- •1.8. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее организации

- •1.9. Особенности проявления биологических закономерностей у людей. Биосоциальная природа человека

- •2.1. Клеточная теория

- •2.2. Типы клеточной организации

- •2.3. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки

- •2.3.1. Принцип компартментации. Биологическая мембрана

- •2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3. Поток информации

- •2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. Закономерности существования клетки во времени

- •2.4.1. Жизненный цикл клетки

- •2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

- •Глава 3 структурно-функциональная организация генетического материала

- •3.1. Наследственность и изменчивость — фундаментальные свойства живого

- •3.2. История формирования представлений об организации материального субстрата наследственности и изменчивости

- •3.3. Общие свойства генетического материала и уровни организации генетического аппарата

- •3.4. Генный уровень организации генетического аппарата

- •3.4.1. Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле днк. Биологический код и его свойства

- •3.4.2 Свойства днк как вещества наследственности и изменчивости

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация днк

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности днк. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.3. Изменения нуклеотидных последовательностей днк. Генные мутации

- •3.4.2.4. Элементарные единицы изменчивости генетического материала. Мутон. Рекон.

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.2.6. Механизмы, снижающие неблагоприятный эффект генных мутаций

- •3.4.3. Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности

- •3.4.3.1. Роль рнк в реализации наследственной информации

- •3.4.3.2. Особенности организации и экспрессии генетической информации у про- и эукариот

- •3.4.4. Функциональная характеристика гена

- •3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. Хромосомный уровень организации генетического материала

- •3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2. Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.2.4. Особенности пространственной организации генетического материала в прокариотической клетке

- •3.5.3. Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.1. Самовоспроизведение хромосом в митотическом цикле клеток

- •3.5.3.2. Распределение материала материнских хромосом между дочерними клетками в митозе

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4. Значение хромосомной организации в функционировании и наследовании генетического аппарата

- •3.5.5. Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. Геномный уровень организации наследственного материала

- •3.6.1. Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2. Проявление свойств наследственного материала на геномном уровне его организации

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений организмов

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.2.4. Изменения геномной организации наследственного материала. Геномные мутации

- •3.6.3. Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4. Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала в эволюции генома

- •3.6.5. Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.1. Значение сохранения дозового баланса генов в генотипе для формирования нормального фенотипа

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6. Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.2. Роль негенетических факторов в регуляции генной активности

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7. Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •4.1. Молекулярно-генетические механизмы наследственности и изменчивости у человека

- •4.2. Клеточные механизмы обеспечения наследственности и изменчивости у человека

- •4.2.1. Соматические мутации

- •4.2.2. Генеративные мутации

- •Раздел III онтогенетический уровень организации живого

- •Глава 5 размножение

- •5.1. Способы и формы размножения

- •5.2. Половое размножение

- •5.2.1. Чередование поколений с бесполым и половым размножением

- •5.3. Половые клетки

- •5.3.1. Гаметогенез

- •5.3.2. Мейоз

- •5.4. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла

- •5.5. Пути приобретения организмами биологической информации

- •6.1.1. Модификационная изменчивость

- •6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды в развитии признаков пола

- •6.2. Реализация наследственной информации в индивидуальном развитии. Мультигенные семейства

- •6.3. Типы и варианты наследования признаков

- •6.3.1. Закономерности наследования признаков, контролируемых ядерными генами

- •6.3.1.1. Моногенное наследование признаков. Аутосомное и сцепленное с полом наследование

- •При моногенном наследовании

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.1.3. Наследование признаков, обусловленных взаимодействием неаллельных генов

- •6.3.2. Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4.1. Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.2. Генные (или менделевские) болезни

- •6.4.1.3. Мультифакториальные заболевания, или болезни с наследственным предрасположением

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •Связанные с экспансией тринуклеотидных повторов

- •6.4.2. Особенности человека как объекта генетических исследований

- •6.4.3. Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.3. Популяционно-статистический метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения днк в генетических исследованиях

- •6.4.4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 7 периодизация онтогенеза

- •7.1. Этапы. Периоды и стадии онтогенеза

- •7.2. Видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое и эволюционное значение

- •7.3. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых

- •7.4. Оплодотворение и партеногенез

- •7.5. Эмбриональное развитие

- •7.5.1. Дробление

- •7.5.2. Гаструляция

- •7.5.3. Образование органов и тканей

- •7.5.4. Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. Эмбриональное развитие млекопитающих и человека

- •7.6.1. Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2. Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •8.2. Механизмы онтогенеза

- •8.2.1. Деление клеток

- •8.2.2. Миграция клеток

- •8.2.3. Сортировка клеток

- •8.2.4. Гибель клеток

- •8.2.5. Дифференцировка клеток

- •8.2.6. Эмбриональная индукция

- •8.2.7. Генетический контроль развития

- •8.3. Целостность онтогенеза

- •8.3.1. Детерминация

- •8.3.2. Эмбриональная регуляция

- •8.3.3. Морфогенез

- •8.3.4. Рост

- •8.3.5. Интегрированность онтогенеза

- •8.4. Регенерация

- •8.5. Старость и старение. Смерть как биологическое явление

- •8.5.1. Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.5.2. Проявление старения на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях

- •8.6. Зависимость проявления старения от генотипа, условий и образа жизни

- •8.6.1. Генетика старения

- •У различных видов млекопитающих животных

- •8.6.2. Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4. Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.7. Гипотезы, объясняющие механизмы старения

- •8.8. Введение в биологию продолжительности жизни людей

- •8.8.1. Статистический метод изучения закономерностей продолжительности жизни

- •8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •9.2. Классификация врожденных пороков развития

- •9.3. Значение нарушения механизмов онтогенеза в формировании пороков развития

- •Рекомендуемая литература

- •Раздел I 8

- •Глава 1 8

- •Раздел II 36

- •Глава 2 36

- •Глава 3 61

- •Глава 4 189

- •Раздел III 208

- •Глава 5 208

- •Глава 6 229

- •Глава 7 299

- •Глава 8 356

- •Глава 9 447

- •Биология в 2 книгах Книга 1

- •26,46 Усл. Кр.-отт., 30,72 уч.-изд. Л. Тираж 8000 экз. Заказ №258.

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., 29/14.

- •101990, Москва, Центр, Хохловский пер., 7-9, стр. 1-7.

6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма

Соотносительная роль наследственной программы и факторов среды в формировании фенотипа особи может быть прослежена на примере развития признаков половой принадлежности организма.

Пол организма представляет собой важную фенотипическую характеристику, которая проявляется в совокупности свойств, обеспечивающих воспроизведение потомства и передачу ему наследственной информации. В зависимости от значимости этих свойств различают первичные и вторичные половые признаки.

Под первичными половыми признаками понимают морфофизиологические особенности организма, обеспечивающие образование половых клеток — гамет, сближение и соединение их в процессе оплодотворения. Это наружные и внутренние органы размножения. Вторичными половыми признаками называют отличительные особенности того или другого пола, не связанные непосредственно с гаметогенезом, спариванием и оплодотворением, но играющие важную роль в половом размножении (обнаружение, и привлечение партнера). Их развитие контролируется гормонами, синтезируемыми первичными половыми органами.

6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

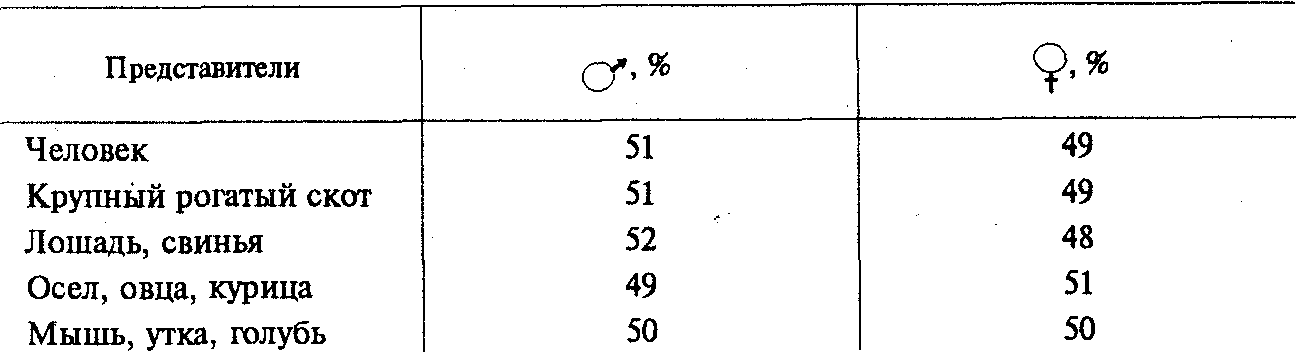

Важным доказательством в пользу наследственной детерминированности половой принадлежности организмов является наблюдаемое у большинства видов соотношение по полу 1:1 (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Соотношение по полу у разных видов

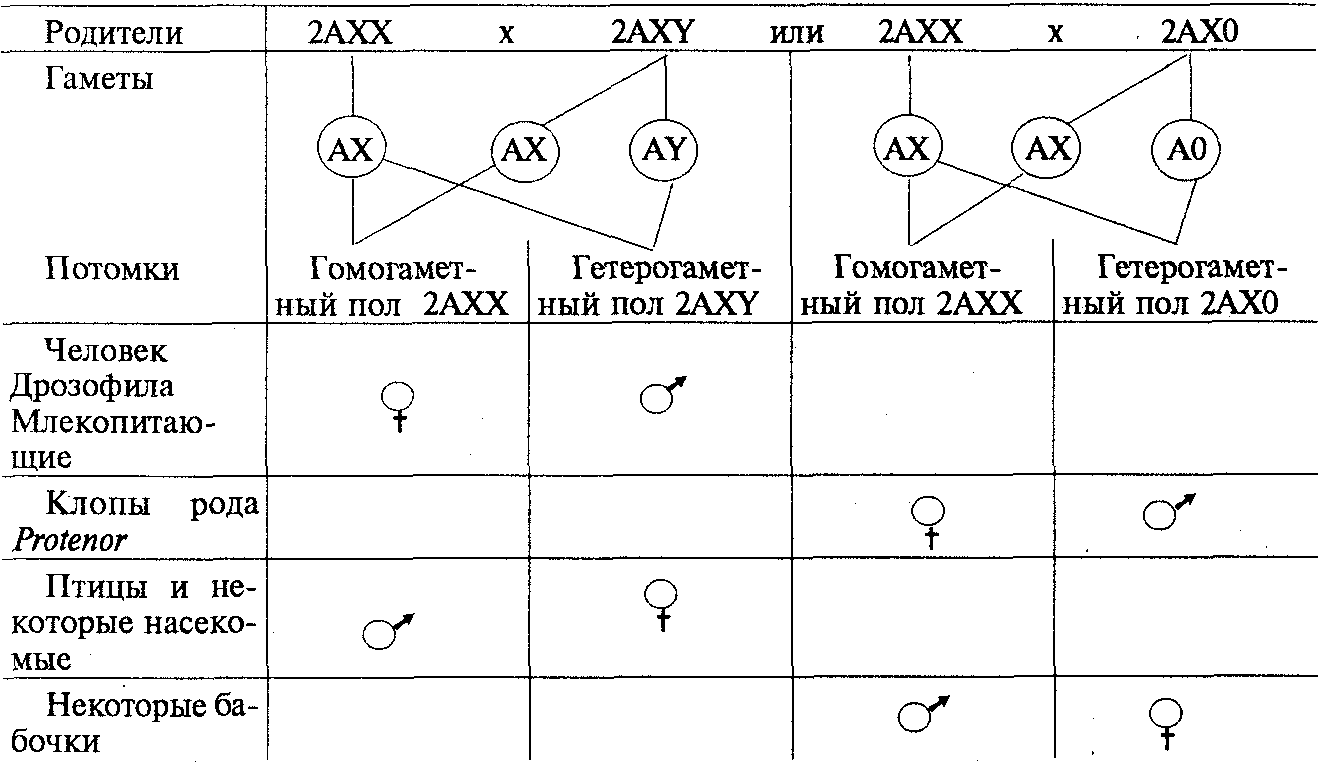

Такое соотношение может быть обусловлено образованием двух видов гамет представителями одного пола (гетерогаметный пол) и одного вида гамет — особями другого пола (гомогаметный пол). Это соответствует различиям в кариотипах организмов разных полов одного и того же вида, проявляющимся в половых хромосомах. У гомогаметного пола, имеющего одинаковые половые хромосомы XX, все гаметы несут гаплоидный набор аутосом плюс Х-хромосому. У гетерогаметного пола в кариотипе кроме аутосом содержатся две разные или только одна половая хромосома (XY или ХО). Его представители образуют два вида гамет, различающиеся по гетерохромосомам: Х и Y или Х и 0.

У разных видов организмов хромосомный механизм определения пола реализуется по-разному. У человека и других млекопитающих, а также у дрозофилы гомогаметным является женский пол (XX), а гетерогаметным — мужской (XY). У некоторых насекомых (клопы рода Protenor) гетерогаметный мужской пол имеет лишь одну Х-хромосому (ХО). У птиц и некоторых насекомых женский пол является гетерогаметным (XY), а мужской — гомогаметным (XX). У некоторых бабочек гетерогаметный женский пол имеет одну Х-хромосому (ХО). В большинстве выше описанных случаев пол вновь образующегося организма определяется сочетанием половых хромосом, возникающим в зиготе при оплодотворении (табл. 6.2).

Таблица 6.2. Хромосомный механизм определения полов

Таким образом, хромосомный механизм определения половой принадлежности организмов обеспечивает равновероятность встречаемости представителей обоих полов. Это имеет большой биологический смысл, так как обусловливает максимальную вероятность встречи самки и самца, потомки получают более разнообразную наследственную информацию, поддерживается оптимальная численность особей в популяции.

Исследования, проведенные на дрозофиле, обнаружили незначительную роль Y-хромосомы в определении пола. Особи с кариотипом ХО внешне являются типичными самцами, но стерильными, а особи с кариотипом XXY — плодовитые самки. Y-хромосома у дрозофилы по размеру близка к Х-хромосоме, однако она генетически инертна, так как состоит в основном из гетерохроматина. В связи с этим первичное определение пола у дрозофилы обусловлено не столько сочетанием в зиготе Х- и Y-хромосом, сколько соотношением числа Х-хромосом и наборов аутосом (половой индекс). У нормальных самок половой индекс равен 1 (2Х:2А), у нормальных самцов — 0,5 (XY:2A). Увеличение полового индекса более 1 при увеличении дозы Х-хромосомы (ЗХ:2А) приводит к развитию сверхсамок, а величина этого показателя ниже 0,5 (XY:3A) обеспечивает появление самцов. При значениях полового индекса более 0,5, но менее 1 (2Х:ЗА) развиваются интерсексы.

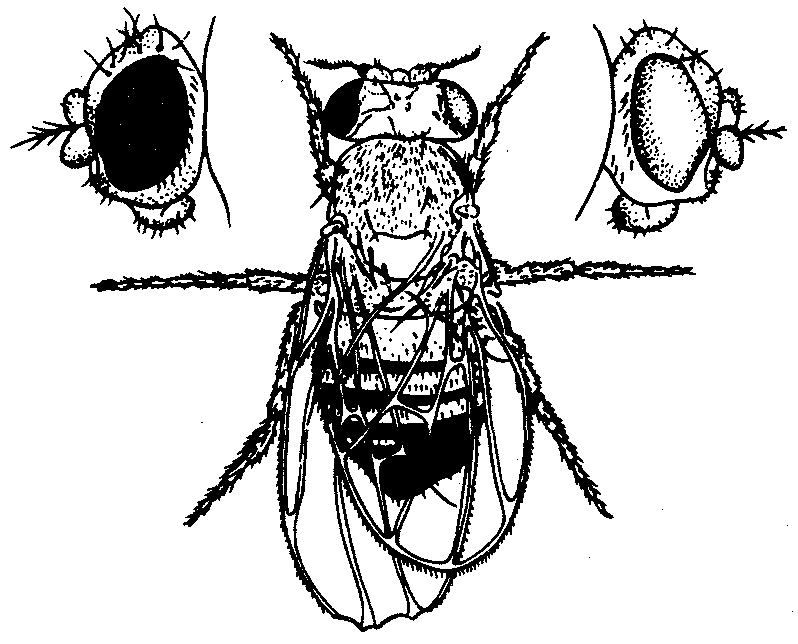

О значении дозы Х-хромосом в определении пола у дрозофилы свидетельствует развитие латерального гинандроморфизма у мух при утрате Х-хромосомы одной из клеток на стадии первого деления зиготы. В результате половина тела, развивающаяся из клетки с нормальным кариотипом (2АХХ), несет признаки самки, а другая половина, клетки которой лишены одной Х-хромосомы (2АХО), имеет признаки самца (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Латеральный гинадроморфизм у Drosophila melanogaster, гетерозиготной по гену окраски глаз, находящемуся в Х-хромосоме

Левая половина мухи, клетки которой несут 2Х, имеет признаки самки и красный глаз; правая половина мухи, клетки которой несут одну Х-хромосому, имеет признаки самца и белый глаз

Обнаружение зависимости половой принадлежности развивающегося организма от дозы Х-хромосом у дрозофилы и некоторых других насекомых привело американского генетика С. Бриджеса (1922) к формулировке гипотезы генного баланса, в соответствии с которой организм изначально бисексуален, т.е. несет в себе задатки и мужского, и женского полов. Развитие признаков одного из них в ходе онтогенеза определяется балансом женских и мужских генов — детерминаторов пола. У дрозофилы эти гены сосредоточены не только в половой Х-хромосоме, но и в аутосомах. Поэтому пол организма у них зависит от соотношения этих хромосом. У плодовой мухи Y-хромосома, будучи генетически инертной, в определении признаков пола не участвует.

У человека Y-хромосома играет важную роль в детерминации пола. Она содержит определенное количество генов, часть из которых гомологична генам Х-хромосомы, а часть не имеет в ней гомологов и наследуется только по мужской линии. Некоторые из этих генов непосредственно связаны с детерминацией мужского пола. Поэтому у человека присутствие Y-хромосомы в кариотипе независимо от количества Х-хромосом (2AXXY, 2AXXXY) обеспечивает развитие мужского пола. Особи с кариотипом 2АХО являются женщинами, несмотря на уменьшение дозы Х-хромосомы. Однако значение баланса генов в определении половой принадлежности организма подтверждается тем, что особи с кариотипами 2АХО, 2АХХХ, 2AXXY, 2AXXXY и т.д. отличаются наличием пороков развития и часто стерильны.

Как было отмечено, у большинства видов животных пол организма определяется сочетанием или количеством половых хромосом в диплоидном наборе аутосом. Однако у некоторых насекомых (пчелы, муравьи, осы) представители разных полов отличаются числом наборов хромосом. Самки у них развиваются из оплодотворенных яиц и поэтому диплоидны, самцы — из неоплодотворенных яиц и первично гаплоидны. В такой ситуации соотношение по полу зависит от того, происходит оплодотворение или нет. Половой состав популяции может быть различным в разные периоды ее жизни.

Зависимость половой принадлежности организмов от сочетания или количества половых хромосом в его кариотипе свидетельствует о том, что гены, определяющие пол, располагаются главным образом в этих хромосомах. Однако известен целый ряд примеров, указывающих на то, что в развитии признаков пола принимают участие также гены, локализованные в аутосомах. В частности, в геноме дрозофилы присутствует ген, называемый трансформатором. Рецессивный аллель этого гена в гомозиготном состоянии tt превращает женские зиготы 2Х в фенотипических самцов, которые оказываются стерильными. Самки1 XXt+t+ или XXt+t плодовиты, особи с кариотипом XYtt — нормальные самцы, организмы с кариотипом XXtt — превращенные стерильные самцы. Другим примером влияния аутосомных генов на развитие признаков пола может служить существование у кукурузы генов, мутантные аллели которых превращают ее из однодомного растения в двудомное, препятствуя развитию органов либо мужского, либо женского пола. Рецессивный аллель гена sk(silkless) в гомозиготном состоянии вызывает недоразвитие семяпочек и превращает растение в мужское. Мутантный аллель другого гена ts (tassel seed) в гомозиготном состоянии вызывает развитие семяпочек и семян в метелке, а пыльники не развиваются.

У человека развитие организма по мужскому типу обеспечивается не только геном, расположенным в Y-хромосоме и определяющим способность к синтезу мужского полового гормона — тестостерона, но и Х-сцепленным геном, контролирующим синтез белка-рецептора этого гормона. Мутация упомянутого Х-сцепленного гена приводит к развитию синдрома тестикулярной феминизации (см. разд. 3.6.5.2).

Приведенные примеры доказывают, что пол организмов как признак развивается на основе полученной от родителей наследственной информации и находится под контролем группы взаимодействующих генов, расположенных как в половых хромосомах, так и в аутосомах.