- •Биология

- •В двух книгах

- •В.Н. Ярыгин, в.И. Васильева, и.Н. Волков, в.В. Синелыцикова

- •Предисловие

- •Введение

- •1.2. Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, энергетическое и информационное обеспечение

- •1.3. Свойства жизни

- •1.4. Происхождение жизни

- •1.5. Происхождение эукариотической клетки

- •1.6. Возникновение многоклеточности

- •1.7. Иерархическая система. Уровни организации жизни

- •1.8. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее организации

- •1.9. Особенности проявления биологических закономерностей у людей. Биосоциальная природа человека

- •2.1. Клеточная теория

- •2.2. Типы клеточной организации

- •2.3. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки

- •2.3.1. Принцип компартментации. Биологическая мембрана

- •2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3. Поток информации

- •2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. Закономерности существования клетки во времени

- •2.4.1. Жизненный цикл клетки

- •2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

- •Глава 3 структурно-функциональная организация генетического материала

- •3.1. Наследственность и изменчивость — фундаментальные свойства живого

- •3.2. История формирования представлений об организации материального субстрата наследственности и изменчивости

- •3.3. Общие свойства генетического материала и уровни организации генетического аппарата

- •3.4. Генный уровень организации генетического аппарата

- •3.4.1. Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле днк. Биологический код и его свойства

- •3.4.2 Свойства днк как вещества наследственности и изменчивости

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация днк

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности днк. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.3. Изменения нуклеотидных последовательностей днк. Генные мутации

- •3.4.2.4. Элементарные единицы изменчивости генетического материала. Мутон. Рекон.

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.2.6. Механизмы, снижающие неблагоприятный эффект генных мутаций

- •3.4.3. Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности

- •3.4.3.1. Роль рнк в реализации наследственной информации

- •3.4.3.2. Особенности организации и экспрессии генетической информации у про- и эукариот

- •3.4.4. Функциональная характеристика гена

- •3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. Хромосомный уровень организации генетического материала

- •3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2. Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.2.4. Особенности пространственной организации генетического материала в прокариотической клетке

- •3.5.3. Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.1. Самовоспроизведение хромосом в митотическом цикле клеток

- •3.5.3.2. Распределение материала материнских хромосом между дочерними клетками в митозе

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4. Значение хромосомной организации в функционировании и наследовании генетического аппарата

- •3.5.5. Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. Геномный уровень организации наследственного материала

- •3.6.1. Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2. Проявление свойств наследственного материала на геномном уровне его организации

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений организмов

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.2.4. Изменения геномной организации наследственного материала. Геномные мутации

- •3.6.3. Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4. Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала в эволюции генома

- •3.6.5. Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.1. Значение сохранения дозового баланса генов в генотипе для формирования нормального фенотипа

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6. Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.2. Роль негенетических факторов в регуляции генной активности

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7. Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •4.1. Молекулярно-генетические механизмы наследственности и изменчивости у человека

- •4.2. Клеточные механизмы обеспечения наследственности и изменчивости у человека

- •4.2.1. Соматические мутации

- •4.2.2. Генеративные мутации

- •Раздел III онтогенетический уровень организации живого

- •Глава 5 размножение

- •5.1. Способы и формы размножения

- •5.2. Половое размножение

- •5.2.1. Чередование поколений с бесполым и половым размножением

- •5.3. Половые клетки

- •5.3.1. Гаметогенез

- •5.3.2. Мейоз

- •5.4. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла

- •5.5. Пути приобретения организмами биологической информации

- •6.1.1. Модификационная изменчивость

- •6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды в развитии признаков пола

- •6.2. Реализация наследственной информации в индивидуальном развитии. Мультигенные семейства

- •6.3. Типы и варианты наследования признаков

- •6.3.1. Закономерности наследования признаков, контролируемых ядерными генами

- •6.3.1.1. Моногенное наследование признаков. Аутосомное и сцепленное с полом наследование

- •При моногенном наследовании

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.1.3. Наследование признаков, обусловленных взаимодействием неаллельных генов

- •6.3.2. Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4.1. Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.2. Генные (или менделевские) болезни

- •6.4.1.3. Мультифакториальные заболевания, или болезни с наследственным предрасположением

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •Связанные с экспансией тринуклеотидных повторов

- •6.4.2. Особенности человека как объекта генетических исследований

- •6.4.3. Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.3. Популяционно-статистический метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения днк в генетических исследованиях

- •6.4.4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 7 периодизация онтогенеза

- •7.1. Этапы. Периоды и стадии онтогенеза

- •7.2. Видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое и эволюционное значение

- •7.3. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых

- •7.4. Оплодотворение и партеногенез

- •7.5. Эмбриональное развитие

- •7.5.1. Дробление

- •7.5.2. Гаструляция

- •7.5.3. Образование органов и тканей

- •7.5.4. Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. Эмбриональное развитие млекопитающих и человека

- •7.6.1. Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2. Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •8.2. Механизмы онтогенеза

- •8.2.1. Деление клеток

- •8.2.2. Миграция клеток

- •8.2.3. Сортировка клеток

- •8.2.4. Гибель клеток

- •8.2.5. Дифференцировка клеток

- •8.2.6. Эмбриональная индукция

- •8.2.7. Генетический контроль развития

- •8.3. Целостность онтогенеза

- •8.3.1. Детерминация

- •8.3.2. Эмбриональная регуляция

- •8.3.3. Морфогенез

- •8.3.4. Рост

- •8.3.5. Интегрированность онтогенеза

- •8.4. Регенерация

- •8.5. Старость и старение. Смерть как биологическое явление

- •8.5.1. Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.5.2. Проявление старения на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях

- •8.6. Зависимость проявления старения от генотипа, условий и образа жизни

- •8.6.1. Генетика старения

- •У различных видов млекопитающих животных

- •8.6.2. Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4. Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.7. Гипотезы, объясняющие механизмы старения

- •8.8. Введение в биологию продолжительности жизни людей

- •8.8.1. Статистический метод изучения закономерностей продолжительности жизни

- •8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •9.2. Классификация врожденных пороков развития

- •9.3. Значение нарушения механизмов онтогенеза в формировании пороков развития

- •Рекомендуемая литература

- •Раздел I 8

- •Глава 1 8

- •Раздел II 36

- •Глава 2 36

- •Глава 3 61

- •Глава 4 189

- •Раздел III 208

- •Глава 5 208

- •Глава 6 229

- •Глава 7 299

- •Глава 8 356

- •Глава 9 447

- •Биология в 2 книгах Книга 1

- •26,46 Усл. Кр.-отт., 30,72 уч.-изд. Л. Тираж 8000 экз. Заказ №258.

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., 29/14.

- •101990, Москва, Центр, Хохловский пер., 7-9, стр. 1-7.

8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

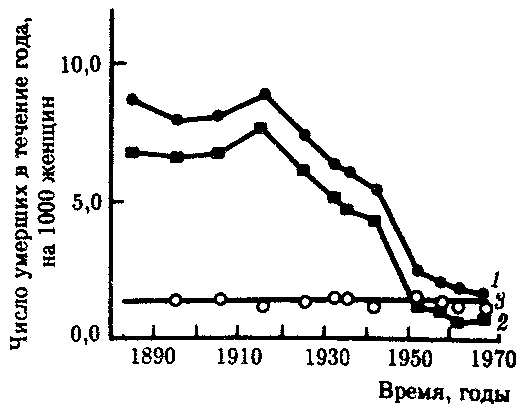

Практическое применение закона Гомперца — Мейкема дает точное представление о природе факторов, обусловливающих различие в интенсивности смертности людей из разных популяций или же из одной популяции, но в разное историческое время. На рис. 8.38 показано, как изменялась общая смертность (7), а также социальная (2) и биологическая (3) ее компоненты в популяции 40-летних женщин Финляндии в интервале с 1890 по 1970 г., т.е. в период исключительного роста средней продолжительности жизни. Нетрудно видеть, что примерно 5-кратное снижение интенсивности смертности к 1970 г. полностью обусловлено уменьшением вклада социально-контролируемой компоненты. Ход кривых 1 и 2 практически совпадает. С другой стороны, доля возрастной компоненты, отражающая состояние биологических механизмов выживания, за описанный исторический период не менялась.

Из представленных материалов вытекают два важных практических следствия. Во-первых, увеличение продолжительности жизни финок целиком связано с повышением жизненного уровня, улучшением социально-гигиенических условий, ростом эффективности профилактической и лечебной медицины. Во-вторых, дальнейшее увеличение длительности жизни в описываемой популяции не может быть достигнуто путем изменения социально-контролируемых факторов. Справедливость второго следствия подтверждается незначительным приростом средней продолжительности жизни среди населения Финляндии в последующее десятилетие. Так, если за 1969—1977 гг. названный показатель составлял для женщин Финляндии примерно 76,1 года, то в 1980г.—77,6 года.

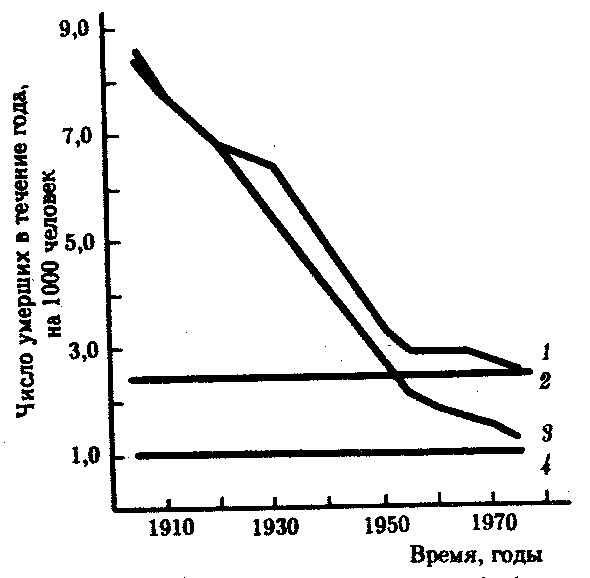

Значение биологической компоненты в определении длительности жизни видно из сопоставления ее вклада в интенсивность смертности мужчин и женщин из итальянской популяции (рис. 8.39). Как и в предыдущем примере, за выбранный исторический период отмечается существенное снижение интенсивности общей смертности, причем и у мужчин, и у женщин. Достигнутый к середине 70-х гг. итог для женщин оказался выше, чем у мужчин, за счет биологических особенностей женского организма, что и нашло отражение в уровне возрастной компоненты смертности. Действительно, в 1978 г. средняя продолжительность жизни итальянок составляла 77,4 года, тогда как итальянцев — 70,7. Из материалов по итальянской популяции следует также, что дальнейшее приращение длительности жизни как мужчин, так и женщин требует воздействия на биологические механизмы выживания.

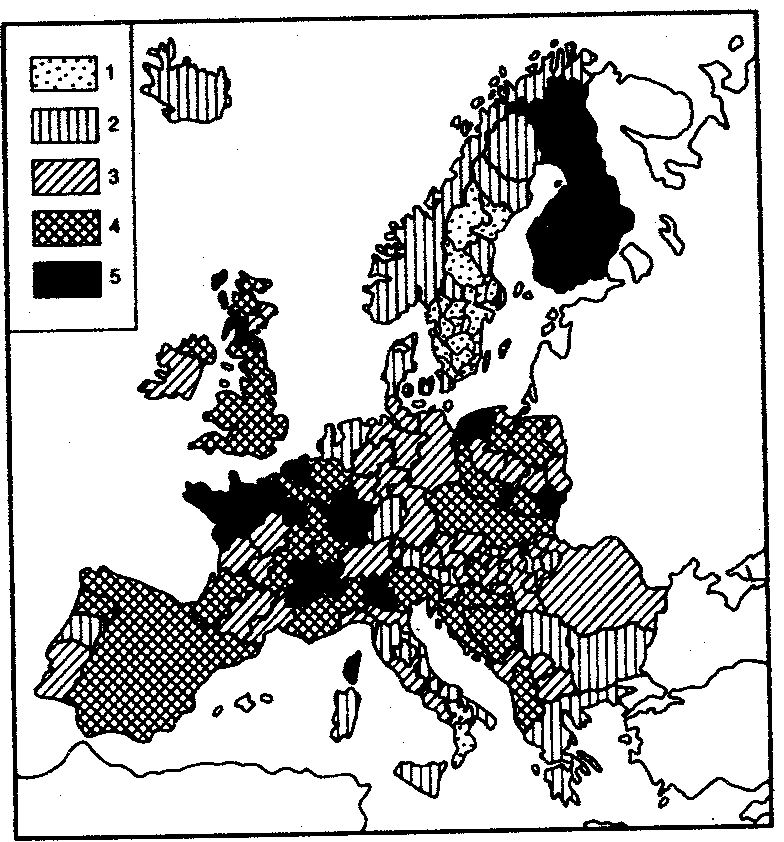

Различия в средней продолжительности жизни мужчин и женщин колеблются от популяции к популяции. Так, в США (1979), Финляндии и Франции (1980) они превышали 8 лет, тогда как в Греции (1981) составляли 4,5 года, а в Болгарии и Японии (1981)—5,5 года. О зависимости возрастной компоненты общей смертности от биологических механизмов свидетельствуют межпопуляционные колебания ее значений в различных европейских странах, в которых достигнут примерно одинаковый уровень жизни (рис. 8.40).

Рис. 8.38. Историческая динамика общей смертности и обеих ее компонент

в популяции 40-летних женщин Финляндии (пояснение см. в тексте)

Рис. 8.39. Историческая динамика общей смертности и ее возрастной компоненты среди 40-летних мужчин и женщин (Италия, 1910—1970 гг.):

1—общая стертость среди мужчин, 2—возрастная компонента смертности среди мужчин, 3—общая смертность среди женщин, 4—возрастная компонента смертности среди женщин

Рис. 8.40. Картограмма значений возрастной компоненты смертности

40-летних мужчин на территории Западной и Центральной Европы:

1—низкий уровень (0,00160 год-1), 2—пониженный уровень (0,00161—0,002220 год-1), 3—средний уровень (0,00221—0,00280 год-1), 4—повышенный уровень (0,00281—0.00340 год-1), 5—высокий уровень (свыше 0,00341 год-1)

ГЛАВА 9

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МЕХАНИЗМОВ ОНТОГЕНЕЗА В ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

9.1. КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ

В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

С конца XIX в. существует представление о наличии в онтогенетическом развитии периодов наибольшей чувствительности к повреждающему действию разнообразных факторов. Эти периоды получили название критических, а повреждающие факторы — тератогенных. Единодушия в оценке различных периодов, как более или менее устойчивых, не существует.

Некоторые ученые полагают, что наиболее чувствительными к самым разнообразным внешним воздействиям являются периоды развития, характеризующиеся активным клеточным делением или интенсивно идущими процессами дифференциации. П. Г Светлов, в середине XX столетия внесший большой вклад в разработку проблемы, считал, что критические периоды совпадают с моментом детерминации, который определяет конец одной и начало другой, новой цепи процессов дифференциации, т.е. с моментом переключения направления развития. По его мнению, в это время имеет место снижение регуляционной способности. Критические периоды не рассматривают как наиболее чувствительные к факторам среды вообще, т.е. независимо от механизма их действия. Вместе с тем установлено, что в некоторые моменты развития зародыши чувствительны к ряду внешних факторов, причем реакция их на разные воздействия бывает однотипной.

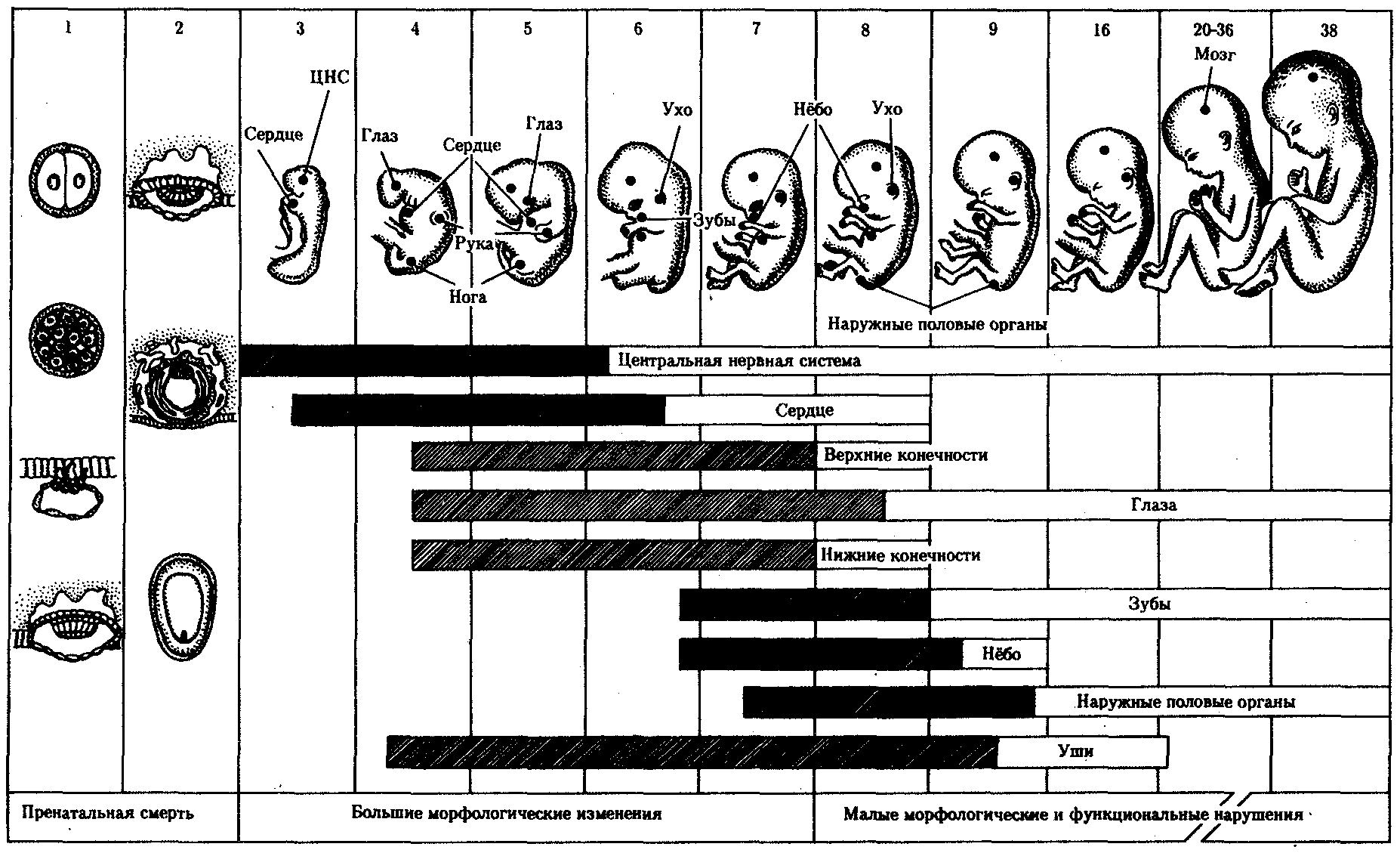

Критические периоды различных органов и областей тела не совпадают друг с другом по времени. Причиной нарушения развития зачатка является ббльшая чувствительность его в данный момент к действию патогенного фактора, чем у других органов. При этом действие разных факторов может вызвать одну и ту же аномалию. Это свидетельствует о неспецифическом ответе зачатка на повреждающие воздействия. В то же время некоторая специфичность тератогенных факторов выражается в том, что, будучи различными, они оказывают максимальное повреждающее действие не на одних и тех же стадиях развития.

П. Г. Светлов установил два критических периода в развитии плацентарных млекопитающих. Первый из них совпадает с процессом имплантации зародыща, второй — с формированием плаценты. Имплантация приходится на первую фазу гаструляции, у человека —на конец 1-й —начало 2-й недели. Второй критический период продолжается с 3-й по 6-ю неделю. По другим источникам, он включает в себя также 7-ю и 8-ю недели. В это время идут процессы нейруляции и начальные этапы органогенеза.

Повреждающее действие во время имплантации приводит к ее нарушению, ранней смерти зародыша и его абортированию. По некоторым данным, 50—70% оплодотворенных яйцеклеток не развиваются в период имплантации. По-видимому, это происходит не только от действия патогенных факторов в момент начавшегося развития, но и в результате грубых наследственных аномалий.

Действие тератогенных факторов во время эмбрионального (с 3 до 8 нед) периода может привести к врожденным уродствам. Чем раньше возникает повреждение, тем грубее бывают пороки развития. Развивающийся организм можно уподобить большому вееру. Достаточно небольших нарушений у его основания, чтобы вызвать большие изменения во всем веере. При действии тератогенных факторов в фетальном периоде возникают малые морфологические изменения, задержка роста и дифференцировки, недостаточность питания плода и другие функциональные нарушения.

У каждого органа есть свой критический период, во время которого его развитие может быть нарушено. Чувствительность различных органов к повреждающим воздействиям зависит от стадии эмбриогенеза (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Чувствительность развивающегося зародыша человека

к повреждающим факторам

Заштрихованным отрезком обозначен период наиболее высокой чувствительности, незаштрихованным — период меньшей чувствительности; 1—38—недели внутриутробного развития

Факторы, оказывающие повреждающее воздействие, не всегда представляют собой чужеродные для организма вещества или воздействия. Это могут быть и закономерные действия среды, обеспечивающие обычное нормальное развитие, но в других концентрациях, с другой силой, в другое время. К ним относят кислород, питание, температуру, соседние клетки, гормоны, индукторы, давление, растяжение, электрический ток и проникающее излучение.