- •Санкт-Петербург

- •2.5 Балл

- •Представьте прибор как слоистую структуру.

- •Обоснуйте тенденцию использования в современных транзисторах таких материалов как GaN, InP, SiC, алмаз с.

- •Нарисуйте (качественно) входные и выходные вах трех птбш с одинаковыми размерами, уровнем легирования, но изготовленными из Si, GaN, GaAs. Обоснуйте зависимости.

- •3.6. Как связаны нч шумы с технологией изготовления транзистора?

- •Источники:

Обоснуйте тенденцию использования в современных транзисторах таких материалов как GaN, InP, SiC, алмаз с.

Наибольший интерес вызывают широкозонные п/п и гетероструктуры на их основе. Предпочтения при создании мощных транзисторов следует отдать структурам с использованием нитрида галлия (GaN). Он обеспечивает большую скорость дрейфа (около 2,7*105 м/с), их скоростей насыщения (2,7*107 см/с), а также высокую критическую напряжённость электрического поля (3,3*106 В/см). При этом низкополевая подвижность хотя и снижена по сравнению с GaAs, но достаточно высока, существенно выше, чем у SiC.

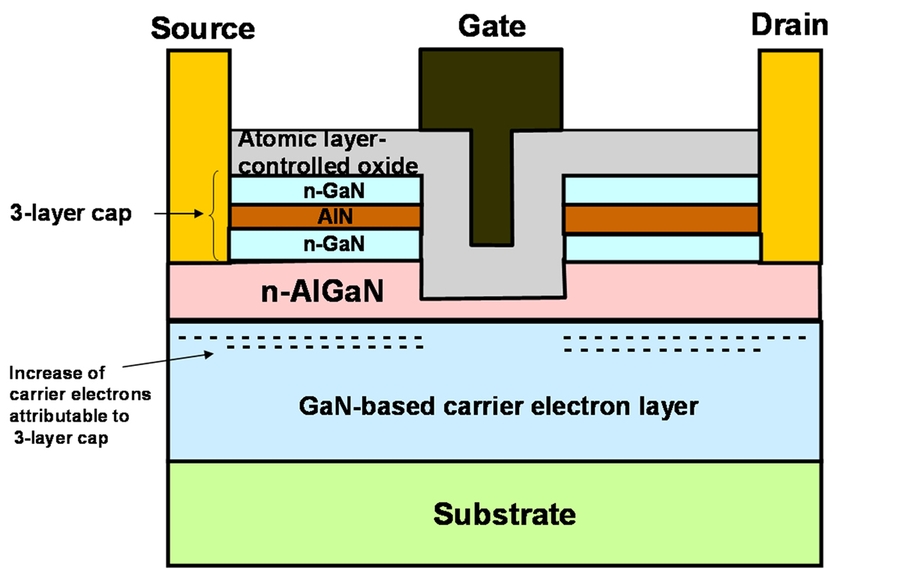

На практике используются гетероструктуры с использованием комбинации представленных материалов. В частности, наиболее перспективной является структура GaN, AlGaN/GaN на SiC подложке (см. рисунок 20).

Рисунок 20 – Структура GaN транзистора

Исследование карбид кремниевой подложки упрощает решение вопросов теплоотвода в мощных приборах. В тех случаях, когда потребителю важна стоимость прибора, используют структуру именно на кремниевой подложке.

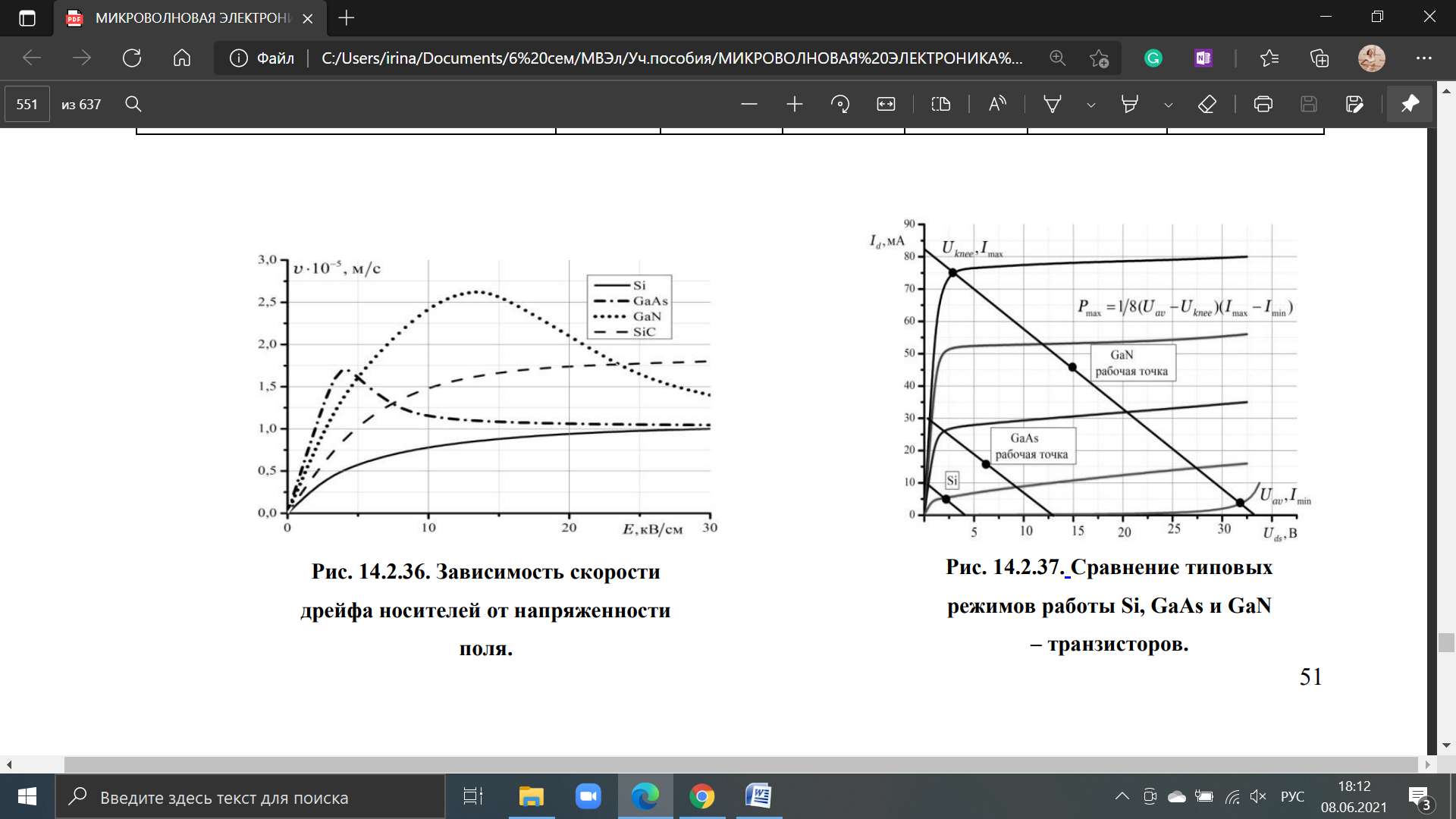

В наглядной форме на рисунках 21 и 22 представлены статические поле-скоростные зависимости, сравнение типовых рабочих режимов для трёх приборов: на кремнии, арсениде галлия и нитриде галлия. Из графика ясно видно, что мощность развиваемая приборами на GaN на порядок выше чем в GaAs.

Рисунок 21 – Зависимость скорости дрейфа от напряженности поля

Рисунок 22 –Сравнение типовых режимов работы Si, GaAs и GaN – транзисторов

Рисунок 22 наглядно показывает тот факт, что допустимые амплитуды тока и напряжения в приборах на основе GaN существенно превышают аналогичные параметры для кремниевых и арсенид галлиевых транзисторов.

Таблица 1 - Свойства некоторых материалов для создания мощных приборов

Характеристика материала |

Si |

GaAs |

GaN |

6H-SiC |

4H-SiC |

C (алмаз) |

1. Ширина запрещённой зоны, эВ |

1,12 |

1,42 |

3,4 |

3,03 |

3,26 |

5,45 |

2. Критическая напряжённость элетрического поля, кВ/см |

300 |

400 |

3000 |

2500 |

2200 |

10000 |

3. Подвижность, см^2/(В*с) |

1300 |

8500 |

1500 |

260 |

500 |

2000 |

4. Дрейфовая скорость, 10^5 м/с |

1 |

2 |

2,7 |

2 |

2 |

2,7 |

5. Теплопроводность, Вт/(кг*К) |

1,5 |

0,5 |

1,5 |

4,9 |

4,9 |

22 |

6. Диэлектрическая проницаемость |

11,9 |

12,5 |

9,5 |

9,66 |

10,1 |

5,5 |

7. Максимальная температура, К |

300 |

300 |

700 |

600 |

600 |

|

Нарисуйте (качественно) входные и выходные вах трех птбш с одинаковыми размерами, уровнем легирования, но изготовленными из Si, GaN, GaAs. Обоснуйте зависимости.

|

|

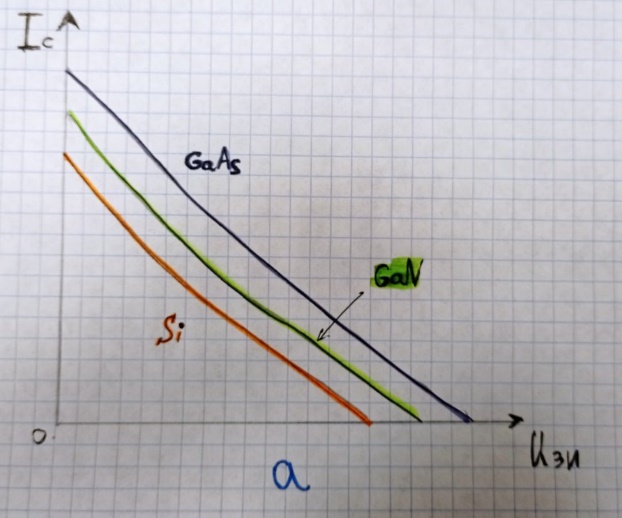

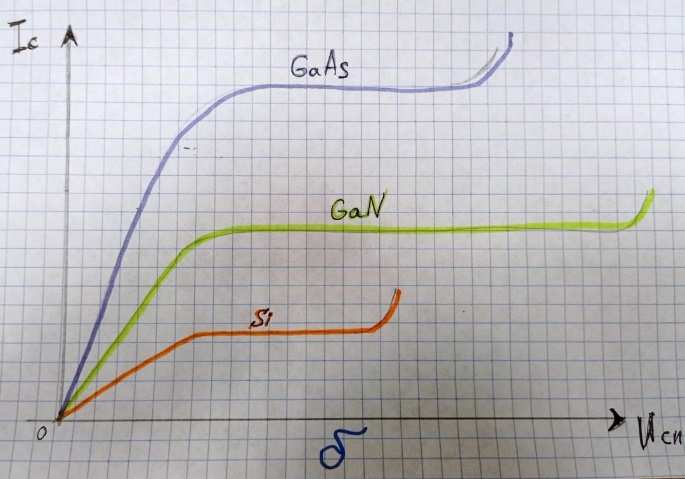

Рисунок 3.3 – Входная (а) и выходная (б) ВАХ трех ПТБШ из разных материалов |

|

ВАХ ПТБШ (выходная) в области до насыщения (линейный участок) описывается выражением:

Так как размеры транзисторов одинаковы, то ток стока будет определяться параметрами п/п, в данном случае подвижностью электронов. У арсенида галлия подвижность электронов гораздо выше, чем у кремния и нитрида галлия (Si – 1300 см2/с; GaN – 2000 см2/с; GaAs – 8500 см2/с). Поэтому наклон линейного участка характеристики (нарастание тока стока) больше. Напряжение пробоя определяется шириной запрещённой зоны. В данном случае самой большой шириной зоны обладает нитрид галлия (Si – 1,12 эВ; GaN – 3,4 эВ; GaAs – 1,42 эВ). Чем больше ширина запрещенной зоны, тем выше значение напряжения пробоя.

Нарисуйте и обоснуйте семейство входных и выходных ВАХ и коэффициента шума на одном графике. Объясните, почему ПТБШ, несмотря на высокую электронную температуру носителей на выходе, относят к малошумящим приборам?

При анализе используйте решение задачи №7 из первого задания.

Тепловой шум вызывается хаотическим движением носителей заряда в проводящей среде, создающим флуктуации тока и напряжения. Но ПТШ является прибором маломощным и имеющим хорошую температурную стабильность.

Фликкер-шум или 1/f-шум доминирует в области низких частот (f<1ГГц), его интенсивность возрастает примерно обратно пропорционально частоте. Источников этого шума являются произвольные локальные изменения электрических свойств материалов и их поверхностных состояний. Появляются также дробовые шумы токов утечки. Но эти шумы можно убрать совершенствованием технологии изготовления ПТШ с целью уменьшения естественных эффектов в п/п и на поверхности. Для это применяются покрытия поликристаллической пленкой GаАs, которые также улучшают стабильность параметров и надежность ПТШ.

Уменьшение длины завтора и совершенствование технологии получения барьеба Ме-п/п на затворе барьера токовый канал – буферный слой привело к снижению шумов. Совершенствование технологии изготовления барьера Шоттки привело к снижению плотности поверхностных состояний, что уменьшило уровень шума 1/f. Введение буферного слоя между полуизолирующей подложкой и каналом существенно ограничило миграцию ловушечных центров из полуизолирующей подложки в канал. В связи с этим существенно улучшилась временная стабильность усилительных свойств и шумовых характеристик в процессе эксплуатации, когда температура прибора существенно повышается, и ускоряются процессы нежелательной миграции.

У современных транзисторов уровень шума определяется в основном тепловым шумом канала и шумом паразитных сопротивлений затвора и истока. Вклад в коэффициент шума этих сопротивлений составляется до 40% от суммарного коэффициента шума, что является меньшей частью. Поэтому ПТШ считаются малошумящими приборами.

Обратимся к задаче №7 из задания 1:

Коэффициент шума составил 1,5 дБ, в то время как современные ПТБШ достигнут коэффициент шума 1,5…2 дБ в диапазоне 10…12 ГГц. Что показывает нам значительное преимущество над прибором в задаче, так как тот прибор необходимо охладить до 122,5 К.