Состав крови человека

Кровь содержит многие химические соединения, потребность в которых изменяется в зависимости от функциональной активности тканей. На долю форменных элементов в составе крови приходится 40 – 45 %, на долю плазмы – 55-60 % от объема крови. Это соотношение состава крови получило название гематокритного соотношения, или гематокритного числа. Часто под гематокритным числом понимают только объем крови, приходящийся на долю форменных элементов.

Ниже мы опишем составные элементы крови, в которую, как уже указыва-лось, входят:

- плазма крови, с содержащимися в ней белками и неорганическими сое-динениями;

- эритроциты, которые содержат гемоглобин;

- лейкоциты, которые выполняют защитные функции;

- тромбоциты, или кровяные пластинки, которые необходимы для свертывания крови.

Плазма крови

Плазма участвует во многих процессах жизнедеятельности организма. Она переносит клетки крови, питательные вещества и продукты метаболизма и служит связующим звеном между всеми экстраваскулярными (то есть находящимися вне кровеносных сосудов) жидкостями. Эти жидкости включают, в частности, межклеточную жидкость, и через нее осуществляется связь с клетками и их содержимым.

Среди растворенных в плазме веществ содержатся низкомолекулярные органические соединения (мочевина, мочевая кислота, аминокислоты); большие и очень сложные по структуре молекулы белков; частично ионизированные неорганические соли. К числу наиболее важных катионов относятся ионы натрия (Na+), калия (K+), кальция (Ca2+) и магния (Mg2+); к числу важнейших анионов относятся ионы хлора (Cl – ), бикарбоната (HCO3– ) и фосфата (HPO42– или H2PO4– ). Основные белковые компоненты плазмы – альбумины, глобулины и фибриноген.

Белки плазмы крови.

Белки плазмы крови выполняют разнообразные функции: 1) коллоидно-осмотический и водный гомеостаз; 2) обеспечение агрегатного состояния крови; 3) кислотно-щелочной гомеостаз; 4) иммунный гомеостаз; 5) транспортная функция; 6) питательная функция; 7) участие в свертывании крови.

Каждый из видов белка выполняет определенную функцию. В частности, из всех белков в наибольшей концентрации в плазме присутствует альбумины, синтезируемые в печени. Альбумины – это основные белки плазмы (55-60% всех белков плазмы). Они необходимы для поддержания осмотического равновесия, обеспечивающего нормальное распределение жидкости между кровеносными сосудами и экстраваскулярным пространством. Из-за относительно небольшого размера молекул, высокой концентрации в плазме и гидрофильных свойств белки альбуминовой группы играют важную роль в поддержании онкотического давления.

Альбумины выполняют транспортную функцию, перенося органические соединения – холестерин, желчные пигменты, являются источником азота для построения белков. Свободная сульфгидрильная (–SH) группа альбумина связывает тяжелые металлы, например соединения ртути, которые отлагаются в почках до удаления из организма. Альбумины способны соединяться с некоторыми лекарственными средствами – пенициллином, салицилатами, а также связывать ионы Са2+ и Mg2+.

В плазме присутствуют глобулины – весьма разнообразная группа белков различающихся по физическим и химическим свойствам, а также по функциональной активности. Они являются основой образования антител.

В состав крови входят белки и липопротеиды способные связывать поступающие в кровь лекарственные вещества. В связанном состоянии лекарства неактивны и образуют как бы депо. При уменьшении концентрации лекарственного препарата в сыворотке он отщепляется от белков и становится активным.

Небелковые вещества плазмы. Небелковый азот крови содержится главным образом в конечных или промежуточных продуктах азотистого обмена – в мочевине, аммиаке, полипептидах, аминокислотах, креатине и креатинине, мочевой кислоте, пуриновых основаниях и прочем.

Углеводы крови представлены главным образом глюкозой и промежуточными продуктами ее превращений. Содержание глюкозы в крови колеблется у человека от 80 до 100 мг %. В крови также содержится небольшое количество гликогена, фруктозы и значительное – глюкозамина.

В крови содержится сложная смесь липидов, которая состоит из нейтральных жиров, свободных жирных кислот, продуктов их распада, свободного и связанного холестерина, а также стероидных гормонов. Нейтральные жиры, глицерин, жирные кислоты частично всасываются из слизистой оболочки кишечника в кровь, но преимущественно – в лимфу.

Форменные элементы крови

Эритроциты.

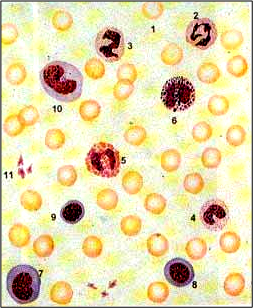

Рис.1.3. Форменные элементы крови человека в мазке. 1 – эритроцит; 2 – сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит; 3 – палочкоядерный нейтрофильный гранулоцит; 4 – юный нейтрофильный гранулоцит; 5 – эозинофильный гранулоцит; 6 – базофильный гранулоцит; 7 – большой лимфоцит; 8 – средний лимфоцит; 9 – малый лимфоцит; 10 – моноцит; 11 – тромбоциты.

Основная функция эритроцита – транспорт О2 из легких к тканям организма. Ключевую роль в этом процессе играет гемоглобин – органический пигмент красного цвета, состоящий из гема (соединения порфирина с железом) и белка глобина. Гемоглобин отличается высоким сродством к О2, за счет чего кровь способна переносить гораздо больше О2, чем обычный водный раствор.

Лейкоциты. Лейкоциты периферической крови делят на два класса в зависимости от наличия или отсутствия в их цитоплазме особых гранул. Гранулоциты получили свое название, благодаря способности по-разному воспринимать красящие вещества. Их разделяют на три разновидности: нейтрофилы, базофилы и эозинофилы. Клетки, не содержащие гранул (агранулоциты), – это лимфоциты и моноциты. Клетки со специфическими гранулами (гранулоциты) характеризуются, как правило, наличием ядер неправильной формы с множеством долей и потому называются полиморфноядерными лейкоцитами.

У здорового человека в 1 мм3 крови содержится от 4 до 10 тыс. лейкоцитов (в среднем около 6 тыс.), что составляет 0.5-1 % объема крови. Соотношение отдельных видов клеток в составе лейкоцитов может значительно варьировать у разных людей и даже у одного и того же человека в разное время.

Полиморфноядерные лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы и базофилы) образуются в костном мозге из клеток-предшественников, начало которым дают стволовые клетки, вероятно, те же самые, что дают и предшественников эритроцитов. По мере созревания ядра в клетках появляются гранулы, типичные для каждого вида клеток. В кровотоке эти клетки перемещаются вдоль стенок капилляров в первую очередь за счет амебоидных движений.

Несмотря на то, что лимфоциты выглядят морфологически однородными, они отчетливо различаются по своим функциям и свойствам клеточной мембраны. Их делят на три большие категории: B-клетки, Т-клетки и 0-клетки (нуль-клетки, или ни В, ни Т).

Есть среди Т-клеток индукторные (хелперные) клетки, которые стимулируют образование B-клетками антител. Есть и клетки супрессоры, которые подавляют функции B-клеток и синтезируют фактор роста Т-клеток - интерлейкин-2 (один из лимфокинов). 0-клетки отличаются от B- и Т-клеток тем, что у них нет поверхностных антигенов. Некоторые из них служат «естественными киллерами», то есть убивают раковые клетки и клетки, зараженные вирусом. Однако в целом роль 0-клеток пока мало понятна.

Тромбоциты. Тромбоциты играют ключевую роль в свертывании крови. Повреждения костного мозга под действием лекарств, ионизирующего излучения или при раковых заболеваниях могут приводить к значительному снижению содержания тромбоцитов в крови, что служит причиной спонтанных гематом и кровотечений.

Назначение лейкоцитов – распознавать чужеродные вещества и микроорганизмы и бороться с ними, уничтожая путем фагоцитоза, а также запоминать информацию о них – на будущее.

Основными элементами, которые обеспечивают фагоцитоз антигена, являются нейтрофилы. Однако, для обеспечения их трансмиграции, базофилы, активированные в ткани как тучные клетки, дегранулируют в очаге воспаления, поставляя сюда гистамин и гепарин. Гистамин способствует ослаблению межклеточных контактов эндотелия и улучшает проницаемость клеток крови через стенки капилляров, а гепарин, в свою очередь, способствует разжижению плазмы крови, что также увеличивает проникновение клеток в ткань. Роль эозинофилов в данном процессе сводится к регуляции активности данного процесса. Содержащиеся в гранулах эозинофилов простагландины, угнетают дегрануляцию тучных клеток. А сами клетки способны фагоцитировать комплексы антиген-антитело, чем также ингибируют реакции гиперчувствительности немедленного типа.

Таким образом, большее или меньшее количество лейкоцитов находящееся в кровеносном русле объясняется потребностью организма, течением воспалительного процесса, свойствами и агрессией антигена и в целом реактивностью ткани. В связи с этим, динамика лейкоцитарной реакции имеет волнообразный характер: начальный лейкоцитоз сменяется лейкопенией, а затем вновь наблюдается быстрое нарастание лейкоцитоза.