Тельца Гассаля

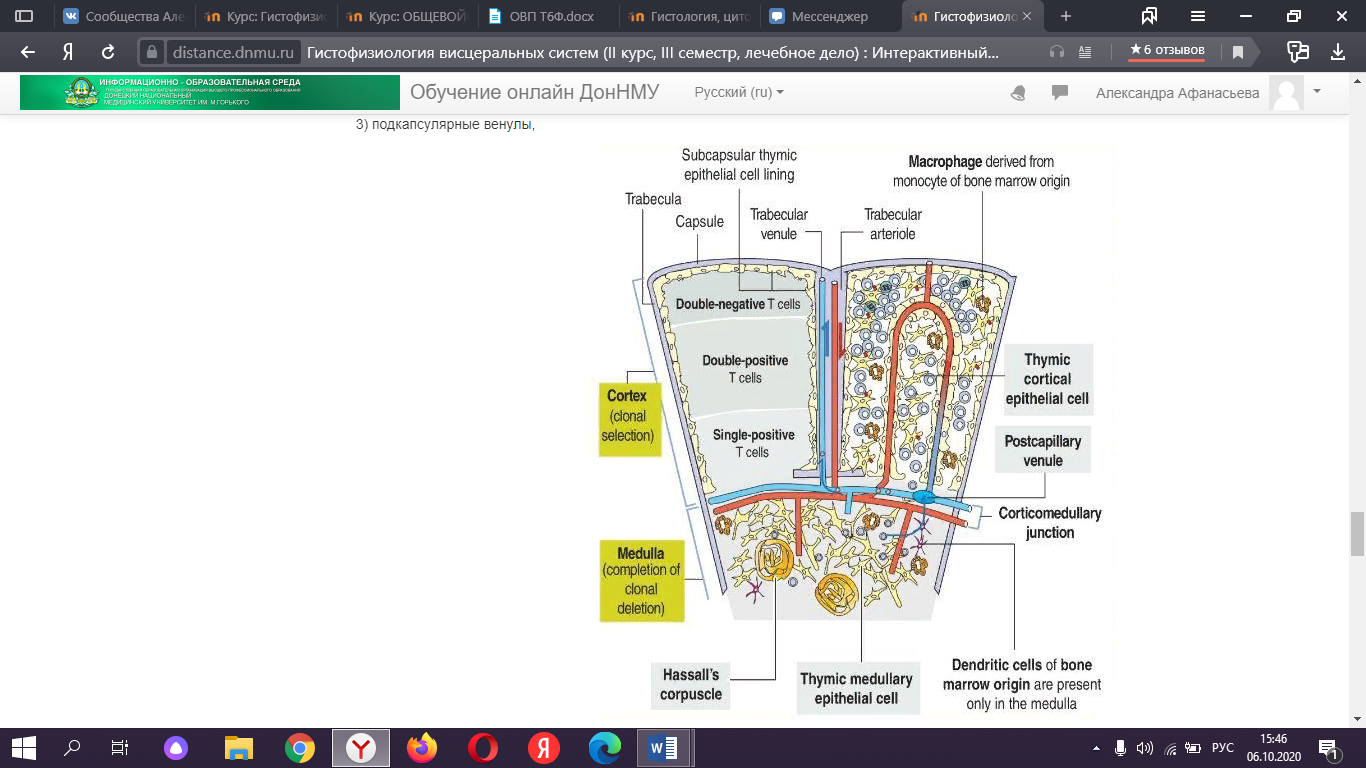

Очередность созревания тимоцитов

Полагают, что Т-лимфоциты тимуса отличаются по составу рецепторов. С током крови они попадают в периферические органы лимфоцитопоэза — лимфатические узлы и селезенку, где созревают в субклассы: антигенреактивные киллеры, хелперы, супрессоры.

Однако не все образующиеся в тимусе лимфоциты выходят в циркуляторное русло, а лишь те, которые прошли «обучение» и приобрели специфические циторецепторы к чужеродным антигенам. Лимфоциты, имеющие циторецепторы к собственным антигенам, погибают в тимусе, что служит проявлением отбора иммунокомпетентных клеток. При попадании таких Т-лимфоцитов в кровоток развивается аутоиммунная реакция.

Воспроизвести видео

Основная функция зрелых Т-лимфоцитов — это распознавание чужеродных антигенных пептидов в комплексе с собственными молекулами главного комплекса гистосовместимости на поверхности антиген-представляющих клеток. Для выполнения этой функции Т-лимфоциты располагают специфическими антиген-распознающими рецепторами (АРР).

Гематотимусный барьер защищает дифференцирующиеся Т-лимфоциты от влияния антигенов и включает три элемента:

Схема гематимусного барьера

- эндотелий капилляров соматического типа на базальной мембране;

- периваскулярную РВСТ с макрофагами;

- эпителиоретикулоциты на базальной мембране. Их отростки, которых соединяются плотными межклеточными контактами.

Гематотимусный барьер

в поперечном срезе, в продольном срезе

Васкуляризация:

1) междольковые (в строме) и дуговые артерии (в корковом веществе),

2) густая сеть соматических гемокапилляров под базальной мембраной долек,

3) подкапсулярные венулы,

4) посткапиллярные венулы мозгового вещества с высоким призматическим эндотелием, через который могут рециркулировать (уходить из вилочковой железы и вновь возвращаться) лимфоциты.

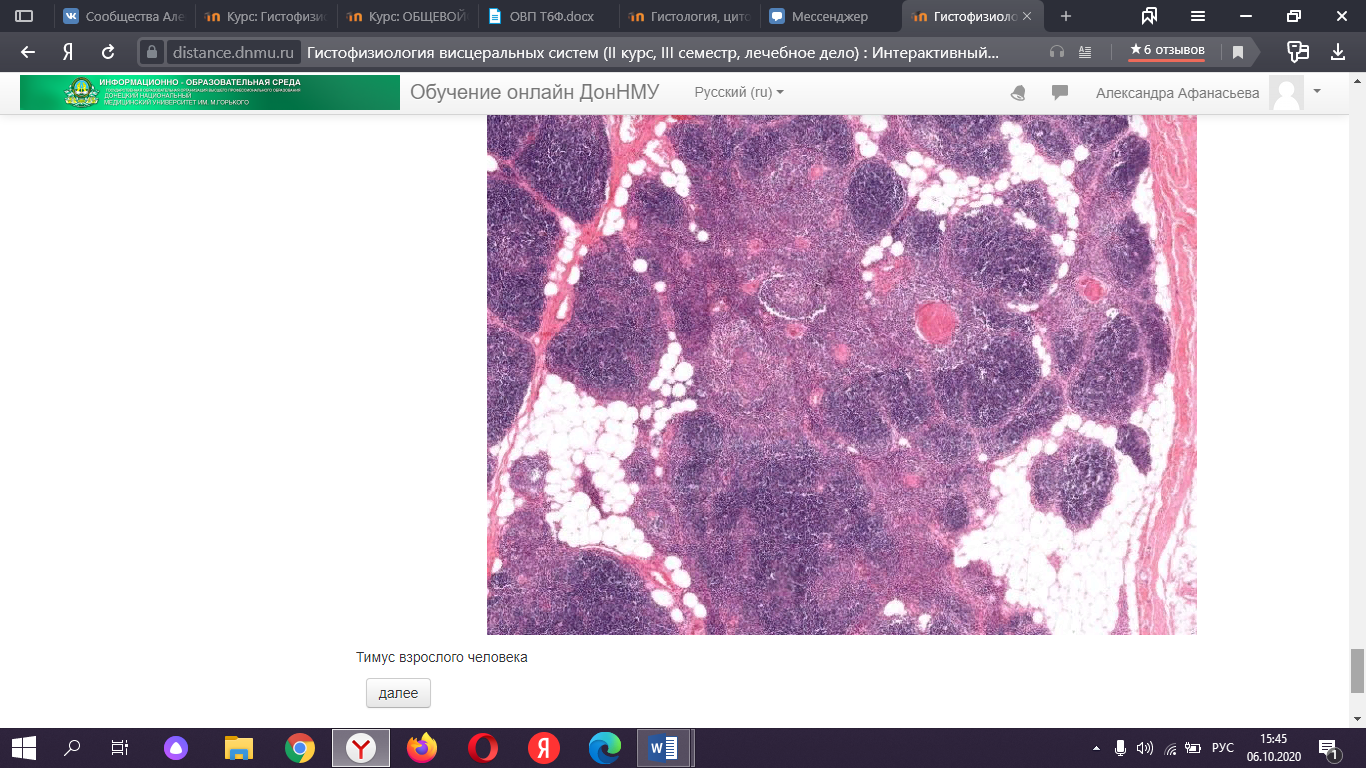

Посткапиллярная венула с высоким эндотелием

Тимус подвергается обратному развитию к 14-15 годам (начало возрастной инволюции тимуса). Это сопровождается редукцией лимфоидной ткани, которая замещается белой жировой и рыхлой волокнистой соединительной тканями. Тимус достигает максимального развития в раннем детском возрасте. В период от 3 до 18 лет отмечается стабилизация его массы. В более позднее время происходит обратное развитие (возрастная инволюция) тимуса. Это сопровождается уменьшением количества лимфоцитов, особенно в корковом веществе, появлением липидных включений в соединительнотканных клетках и развитием жировой ткани. Слоистые эпителиальные тельца сохраняются гораздо дольше.

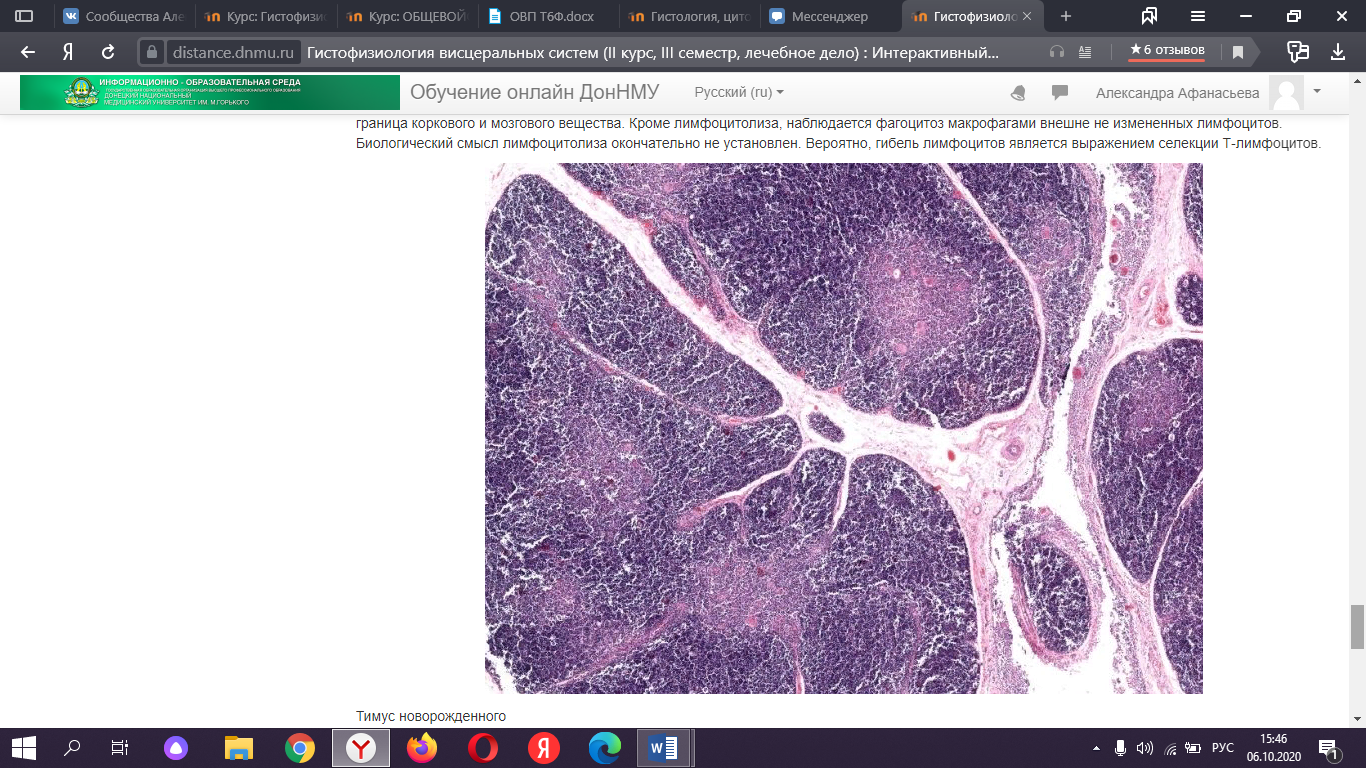

После стресса, травмы, инфекции у детей возможна преждевременная (акцидентальная) инволюция тимуса. Это связывают с выбросом при стрессе в кровь большого количества глюкокортикоидов, которые вызывают апоптоз лимфоцитов. Такое состояние часто ведет к развитию иммунодефицитного состояния. Быстрая, или акцидентальная, инволюция может наступить в связи с воздействием на организм различных чрезвычайно сильных раздражителей (например, - травма, интоксикация, инфекция, голодание и др.). При стресс-реакции происходят выброс Т-лимфоцитов в кровь и массовая гибель лимфоцитов в самом органе, особенно в корковом веществе. В связи с этим становится менее заметной граница коркового и мозгового вещества. Кроме лимфоцитолиза, наблюдается фагоцитоз макрофагами внешне не измененных лимфоцитов. Биологический смысл лимфоцитолиза окончательно не установлен. Вероятно, гибель лимфоцитов является выражением селекции Т-лимфоцитов.

Тимус новорожденного

Тимус взрослого человека

Конец формы