- •Лекция 1.Введение. Общие сведения о Земле.

- •1.1. Инженерная геология (иг), ее задачи и содержание. Иг как наука о рациональном использовании и охране геологической среды

- •1.2.Общие сведения о Земле

- •Лекция 2. Минералы, магматические, метаморфические и осадочные горные породы.

- •2.1. Определения и основные сведения.

- •2.2. Магматические горные породы (мгп)

- •2.3.Осадочные горные породы (огп)

- •2.3.1. Обломочные огп

- •2.3.2. Глинистые огп

- •2.3.3. Химические и биохимические огп

- •2.4. Метаморфические горные породы (ммгп)

- •Лекция 3. Геологическое время и геохронологическая шкала. Эндогенные геологические процессы: тектонические движения земной коры, вулканизм, землетрясения

- •3.1. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Геохронологическая шкала.

- •3.2. Тектонические движения (тд) и дислокации.

- •3.3. Платформы и геосинклинали

- •3.4. Сейсмические явления – землетрясения

- •Лекция 4. Основы грунтоведения. Дисперсные грунты как природные многофазовые динамические системы

- •4.1. Строительная классификация грунтов

- •4.2. Физические показатели, их использование в классификациях грунтов

- •4.3. Состав дисперсных грунтов

- •4.4. Структура и структурные связи. Природное и нарушенное состояния грунтов. Сжимаемость и прочность грунтов

- •Лекция 5. Основы гидрогеологии: подземные воды, их виды, состав, свойства. Режим подземных вод, закономерности их движения

- •5.1.Общие сведения и значение подземных вод (пв)

- •5.2. Физические свойства и химический состав пв

- •5.3. Виды пв по условиям залегания

- •5.4.Закономерности движения подземных вод

- •Лекция 6. Экзогенные процессы. Основные генетические типы отложений, их строительная характеристика

- •6.1. Выветривание, его виды

- •6.2. Кора выветривания и элювиальные отложения

- •6.3. Геологическая работа атмосферных вод

- •6.4.Геологическая работа рек и аллювиальные отложения

- •Лекция 7. Экзогенные процессы. Основные генетические типы отложений, их строительная характеристика (Геологическая деятельность морей, озер, болот, ледника)

- •7.1. Геологическая деятельность морей и морские отложения

- •7.2. Озера и озерные отложения

- •7.3. Болота и болотные отложения. Строительная оценка болот

- •7.4. Геологическая работа ледников и ледниковые отложения

- •Лекция 8. Опасные геологические процессы, условия их возникновения, прогноз и меры защиты. Задачи и структура инженерно-геологических изысканий

- •8.1. Геологическая работа ветра и эоловые отложения

- •8.2. Геологическая деятельность человека. Техногенные отложения

- •8.3. Геологические процессы, обусловленные действием поверхностных и подземных вод

- •8.4. Геологические процессы, обусловленные действием силы тяжести

- •8.1.1. Обвалы

- •8.2.1. Осыпи

- •8.3.1 Оползни

- •8.4. Горное давление и сдвижение горных пород

- •8.5. Геологические процессы, обусловленные действием отрицательной температуры

- •8.5.1. Сезонное промерзание и морозное пучение грунтов

- •8.5.2. Вечная мерзлота. Общие сведения и классификации.

- •8.5.3. Геологические процессы и явления в области вечной мерзлоты

- •8.6. Инженерно-геологические изыскания, их содержание и структура.

- •8.6.1. Полевые работы

- •Иг разведка:

- •Горно-проходческие работы

- •Бурение скважин

- •Геофизические методы

- •Электро-профилирование эп

- •Электрический каротаж скважин экс

- •Зондирование

8.2.1. Осыпи

У основания склона часто наблюдается скопление обломков пород, слагающих склон. Иногда они образуют сплошной шлейф вдоль склона, полностью скрывая его основание. Этот процесс развивается на крутых склонах с выходами легко выветривающихся пород – эффузивов, вулканических туфов, полускальных осадочных пород.

По степени подвижности осыпи подразделяются на действующие, затухающие и затухшие. Действующие постоянно пополняются осыпающимся материалом и таким образом растут. Их поверхность свободна от растительности; на поверхности затухающей осыпи появляется травянистый покров, а затухшей – также кустарник и деревья.

Движения осыпи вызывается многими причинами как природными, так и техногенными: наклон подстилающей поверхности основания склона, увеличение веса при пополнении материалом, переувлажнение, подмыв, сейсмические толчки, подрезка низа осыпи, сотрясения и вибрации при работах и др. Осыпи затрудняют строительство и эксплуатацию дорог и влияют на выбор положения трассы: подвижных осыпей следует избегать. При необходимости применяют различные защитные меры:

- стабилизация осыпи уборкой части материала вверху и подсыпкой снизу в виде контрбанкета;

- устройство подпорных стен с заглублением в коренные породы;

- осушение при возможности осовов.

От осыпей отличают каменные россыпи, или курумы. Это скопления глыб, образующие сплошные покровы на пологих склонах и даже на водоразделах в условиях сурового климата (Северный Урал, Восточная Сибирь, Алтай).

8.3.1 Оползни

Это смещения масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести, и в большинстве случаев при непосредственном участии подземных и поверхностных вод. Оползни распространены в горных районах, на берегах морей и озер, на склонах речных долин. В сейсмических районах оползни, как и обвалы, часто инициируются землетрясениями.

Проявления оползневых процессов очень разнообразны и зависят от высоты и крутизны склона (откоса), условий залегания слагающих склон пород и характера последних. Кроме собственно оползней, выделяют еще сплывы и оплывины, осовы, оползни – обвалы.

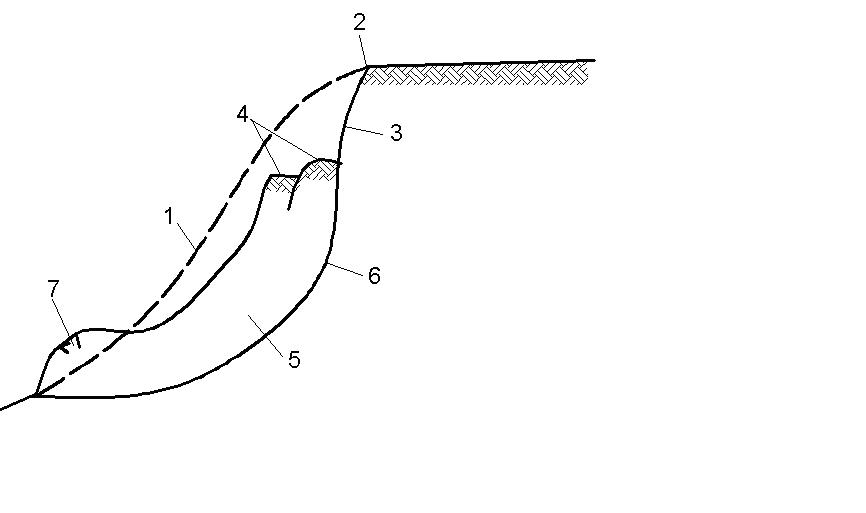

Для склона, сложенного близкими по свойствам рыхлыми, чаще глинистыми породами, типичное строение оползня показано на схеме (рис.12.1). Соответственно выделяются бровка срыва и главный уступ (иногда только трещина отрыва); оползневое тело, оползневые террасы, поверхность скольжения (иногда выраженная нечетко в виде зоны измененной породы), подошва и язык оползня.

Рис. 12.1. Оползень склона сложенного рыхлыми породами:

1 – первоначальная поверхность склона; 2 – бровка срыва;

3 – надоползневой уступ; 4 – оползневые террасы; 5 – тело оползня;

6 – поверхность скольжения; 7 – язык оползня

Внешними признаками оползневого процесса на склоне являются:

- наличие трещин: от главной трещины отрыва до трещин вдоль бортов оползневого тела;

- различные водопроявления (родники, полосы высачивания, заболачивание на оползневых террасах);

- изогнутые и наклоненные стволы деревьев («пьяный лес»);

- повреждения зданий и сооружений, смещения полотна дороги и др.

Причины оползней разнообразны, их можно объединить в четыре группы.

1. Изменения геометрии (высоты и формы) склона, природные (колебания базиса эрозии, разрушающая работа волн, текучей воды) и техногенные - например, подрезка склона различными выемками.

2. Изменение состояния и физико-механических свойств слагающих склон пород из-за выветривания, увлажнения подземными, дождевыми, талыми, хозяйственными водами, выщелачивания водорастворимых солей примесей (сульфаты, карбонаты, железистые соединения), окисления пирита и органики, набухания (особенно монтмориллонитовых глин при техногенном замачивании).

3. Действие подземных и поверхностных вод, вызывающее увеличение гидростатических и гидродинамических сил на породы, суффозионные явления.

4. Внешние статические и динамические нагрузки: пригрузка склона сооружениями и материалами, сейсмические воздействия, динамические воздействия транспорта, взрывные работы и др.

Обычно имеет место совместное действие нескольких причин.

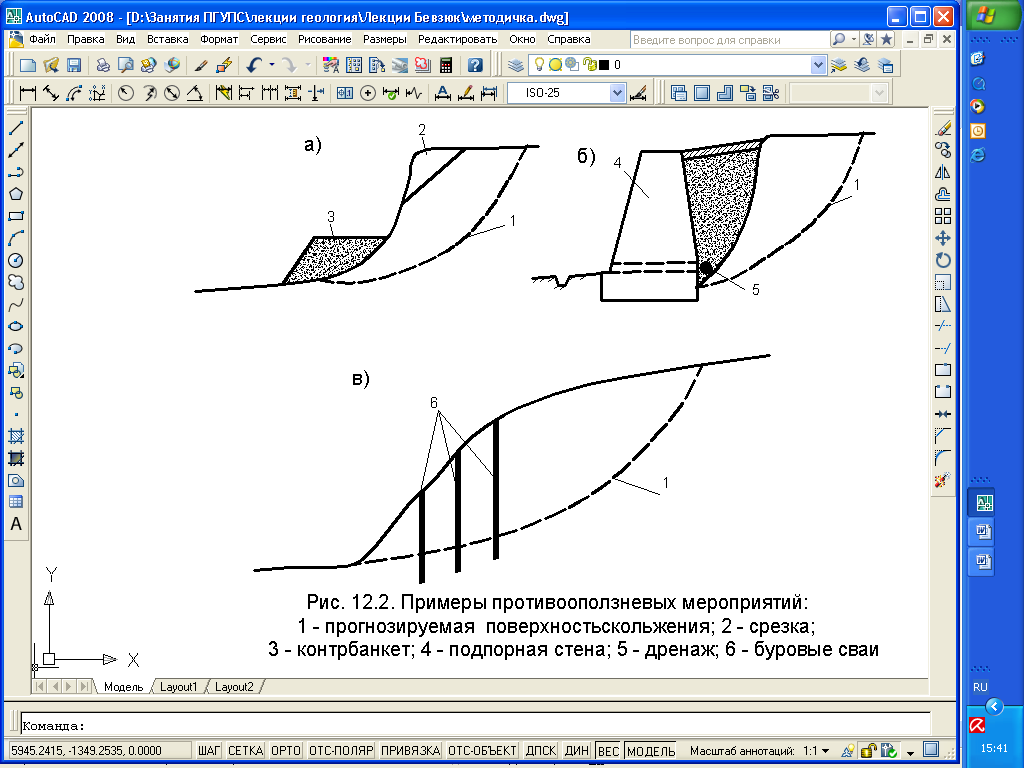

Рис. 12.2. Примеры противооползневых мероприятий:

1 – прогнозируемая поверхность скольжения; 2 – срезка;

3 – контрбанкет; 4 – подпорная стена; 5 – дренаж; 6 – буровые сваи

После установления причин оползневого процесса разрабатываются противооползневые мероприятия, которые также (см. ранее для обвалов), можно разделить на профилактические и активные. К первым, например, относятся запрещение подрезки склона, строительства на нем, недопущение уничтожения растительности и распашки склона, регулирование поверхностного стока, ограничение скорости движения. К активным мероприятиям относятся устройство канав и лотков для отвода поверхностных вод и дренажных сооружений для сбора и отвода подземных вод; осушение и закрепление пород склона; разгрузка склона в верхней части и устройство контрбанкета в нижней; устройство подпорных стен; скрепление пород склона буровыми сваями и грунтовыми анкерами («прикол»). Некоторые из перечисленных мер иллюстрируются рисунком (рис.12.2).Успешным может быть только комплекс мероприятий, разработанный на основе детального выяснения причин оползневого процесса. В особенности важно установить причины и условия обводнения склона подземными и поверхностными водами.