Индивидуальные задания по гидравлике СЖДМ Штыков Пономарёв Русанова

.pdfПосле проведенного анализа членов уравнения, получим следующее уравнение

z hw1 2 |

(11) |

где hw1 2 – потери напора при движении воды по самотечной трубе.

Так как самотечная и всасывающая труба рассматриваются как короткий трубопровод, то при их расчете учитываются оба вида потерь напора: местные и по длине.

hw1 2 hм hl |

(12) |

где hм – потери напора в местных сопротивлениях, которые вычисляются по формуле Вейсбаха.

h |

|

vc2 |

|

|

|

|

|

(13) |

|

c |

вых |

||||||

м |

|

2g |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Потери напора по длине за счет трения жидкости о стенки трубы определяются по формуле Вейсбаха-Дарси

h |

l |

|

v2 |

|

c |

c |

(14) |

||

|

|

|||

l |

dc |

|

2g |

|

|

|

|

где λ - коэффициент гидравлического трения; lc - длина самотечного трубопровода;

dc - диаметр самотечного трубопровода.

Коэффициент λ может быть определен по формуле А. Д. Альтшуля.

0,11 |

c |

68 |

0,25 |

(15) |

|

|

|||

|

|

|

|

|

dc |

Rec |

|

||

|

где c |

- шероховатость самотечной трубы; |

|

|||||

|

Rec - число Рейнольдса на участке самотечной трубы |

|

||||||

|

|

|

Re |

|

|

vc dc |

|

(16) |

|

|

|

c |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|||

где |

|

|

|

|

t = 10 0С, |

|||

– кинематический |

коэффициент вязкости (для |

|||||||

|

= 0,0131 см2/с). |

|

|

|

|

|

|

|

|

Подставив значения hм |

и hl |

в расчетные зависимости (12) и (11) |

|||||

определим разность уровней воды в водоеме и в береговом колодце.

Для определения высоты расположения насоса над уровнем воды в береговом колодце следует составить уравнение Бернулли для сечений 2 – 2 на поверхности воды в береговом колодце и n – n перед насосом. Плоскость сравнения провести по уровню воды в береговом колодце, т. е. по сечению 2 – 2.

|

|

|

p |

2 |

|

v |

2 |

|

|

p |

n |

|

v |

2 |

|

z |

|

|

|

|

2 2 z |

|

|

|

|

n n h |

(17) |

||||

2 |

|

|

n |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

2g |

|

|

|

|

|

2g |

w1 n |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

z |

2 |

0 ; z |

n |

h ; |

p |

p ; v2 0 – по условию задачи; vn |

vвс |

- скорость |

||||

|

|

н |

2 |

a |

|

|

|

|

|

|

||

движения воды во всасывающей трубе; n принимается равным 1,0. |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

v |

Q |

|

4Q |

|

|

(18) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

вс |

|

|

d 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

вс |

|

вс |

|

|

|

|

|

Подставим в уравнение (17) все известные величины |

|

|

||||||||

|

р |

а |

|

|

|

|

р |

n |

|

v2 |

|

|

||||||

|

|

h |

|

|

|

|

|

вс |

h |

(19) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

н |

|

|

|

|

|

|

|

|

2g |

w1 n |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Переписав в левую часть |

|

|

|

рn |

, мы получим величину вакуума в |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сечении n – n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

pa pn |

|

|

|

pвак |

|

h |

|

(20) |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вак |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Таким образом, окончательно расчетное выражение будет иметь вид:

|

h |

|

|

|

v2 |

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

h |

|

|

вс |

|

|

|

|

|

|

|

(21) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

н |

вак |

|

|

|

2g |

|

|

w1 n |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hw1 n hм.вс |

|

hlвс |

|

|

|

|

|

(22) |

|||||||||||||

потери напора во всасывающей трубе. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Местные потери напора во всасывающей трубе |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

h |

|

vв2c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

кл |

к |

|

|

|

||||||||||||||||

|

м.вс |

|

|

2g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Потери напора по длине на всасывающей трубе |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

v2 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

h |

|

|

|

вc |

|

|

вc |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

lвс |

|

|

|

|

вс |

|

|

dвc |

|

|

2g |

|

|

|

|

||||||

вс определяется по формуле Альтшуля (15). |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

v |

2 |

|

|

Подставив в выражение (21) значения вакуума, |

скоростной высоты |

вc |

и |

|||||||||||||||||||

2 g |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

потери напора во всасывающей трубе, получим величину hн.

Далее необходимо построить напорную линию, которая представляет собой график распределения напора по длине.

В пределах водоема напорная линия совпадает с линией поверхности воды, т.к. скоростью в пределах водоема пренебрегаем.

При входе в самотечную трубу напор скачкообразно уменьшается на

|

|

|

|

v2 |

|

величину потери напора на сетке самотечной трубы h |

|

c |

. |

||

|

|

||||

c |

|

c |

|

2g |

|

В плоскости входного сечения в самотечную трубу откладываем эту величину вниз от уровня воды в водоеме. Далее происходит потеря по длине, которая в конце участка самотечной трубы достигает величины

h |

l |

|

v2 |

c |

c |

||

|

|

||

l |

dc |

|

2g |

|

|

Для построения напорной линии с учетом потери напора по длине поступаем следующим образом. Из конца вертикального отрезка hc проводим горизонтальную линию и в конце участка самотечной трубы откладываем от нее вниз величину hl и соединяем наклонной линией концы отрезков hc и hl. В выходном сечении самотечного трубопровода происходит местная потеря на выходе, поэтому из конца наклонной линии

|

|

|

|

v2 |

|

откладываем величину h |

|

c |

. |

||

|

|

||||

вых |

|

вых |

|

2g |

|

Пьезометрическая линия P – P будет располагаться ниже напорной

v2

Н – H на величину скоростной высоты 2cg .

Задача № 5

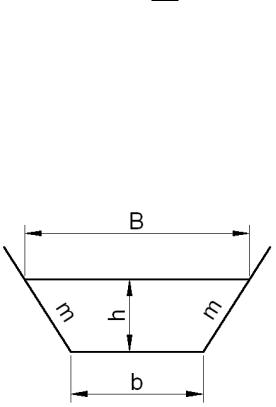

Дано: канал симметричного трапецеидального сечения, заложение откосов «m», ширина канала по дну «b», коэффициент шероховатости стенок «n», уклон дна канала «i» и расход «Q».

Требуется найти глубину наполнения канала «h», если движение в нем равномерное.

Рис. 7

|

|

|

|

|

Таблица 5. |

|

|

|

|

|

|

№ |

Q |

m |

n |

в, |

|

Вар. |

м3/с |

|

|

м |

|

1 |

40 |

2.5 |

0.025 |

8.6 |

0.000078 |

2 |

40 |

2.5 |

0.025 |

8,6 |

0,041687 |

3 |

28 |

2,5 |

0,025 |

7,5 |

0,000085 |

4 |

28 |

2,5 |

0,025 |

7,5 |

0,046074 |

5 |

18,8 |

2,5 |

0,025 |

6,4 |

0,000100 |

6 |

18,8 |

2,5 |

0,025 |

6,4 |

0,054107 |

7 |

11,5 |

2,5 |

0,025 |

5,2 |

0,000068 |

8 |

11,5 |

2,5 |

0,025 |

5,2 |

0,078360 |

9 |

6,2 |

2,5 |

0,025 |

4,2 |

0,000072 |

10 |

6,2 |

2,5 |

0,025 |

4,2 |

0,082893 |

11 |

31,6 |

2,0 |

0,022 |

6,9 |

0,000062 |

12 |

31,6 |

2,0 |

0,022 |

6,9 |

0,031199 |

13 |

22,4 |

2,0 |

0,022 |

6,0 |

0,000070 |

14 |

22,4 |

2,0 |

0,022 |

6,0 |

0,035326 |

15 |

15,0 |

2,0 |

0,022 |

5,1 |

0,000081 |

16 |

15,0 |

2,0 |

0,022 |

5,1 |

0,041343 |

17 |

9,0 |

2,0 |

0,022 |

4,2 |

0,000052 |

18 |

9,0 |

2,0 |

0,022 |

4,2 |

0,055354 |

19 |

4,8 |

2,0 |

0,022 |

3,3 |

0,000056 |

20 |

4,8 |

2,0 |

0,022 |

3,3 |

0,059690 |

21 |

10,0 |

2,2 |

0,018 |

4,5 |

0,000120 |

22 |

10,0 |

2,2 |

0,018 |

4,5 |

0,062180 |

23 |

30,0 |

2,2 |

0,018 |

6,5 |

0,000105 |

24 |

30,0 |

2,2 |

0,018 |

6,5 |

0,051430 |

25 |

18,0 |

2,2 |

0,018 |

5,5 |

0,057250 |

Указания к решению задачи № 5

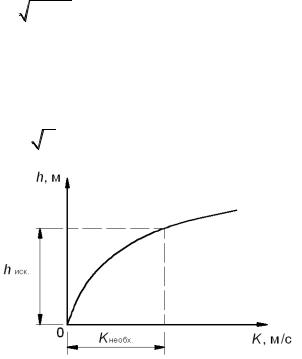

1.Находим модуль расхода, которым должен характеризоваться рассчитываемый канал. Этот модуль называется необходимым и обозначается Кнеобх..

K |

Q |

|

|

(23) |

|

|

|

необх i

2.Составляем таблицу 12, в которой задаемся рядом значений h и для каждого h вычисляем соответствующий модуль расхода К.

3.По данным 1ой и 10ой строк таблицы строим график К = ( ) (рис.8).

4.По этому графику, зная Кнеобх., находим искомое h, как показано на чертеже. Кривая K f h имеет выпуклость обращенную в сторону оси h и проходит через начало координат (т.к. при h=0; К=0).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

№ |

Величина или |

|

|

Едини- |

|

Задаваемые и находимые |

|

Приме- |

||||||||||||

Стро |

расчетная формула |

|

ца |

|

численные значения |

|

чание |

|||||||||||||

-ки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

измере- |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ния |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

м |

h1 |

h2 |

h3 |

…. |

…. |

|

||||

2 |

mh |

|

|

м |

|

|

|

|

|

|

m = |

|||||||||

3 |

b + mh |

|

|

м |

|

|

|

|

|

|

b = |

|||||||||

4 |

b mh h |

|

|

м2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м |

|

|

|

|

|

|

|

||

b 2h |

|

1 m |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

R |

|

|

|

м |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

7 |

C 1 R 6 |

|

|

√ м2 |

|

|

|

|

|

|

n= |

|||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

м3/с |

|

|

|

|

|

|

|

||

K C R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Рис. 8

Задача 6

Гидравлический расчёт малого моста с прямоугольным подмостовым руслом.

К малым относят мосты с пролётом до 25 м. Они вместе с дорожными трубами составляют большую часть (более 80% по численности) всех водопропускных сооружений на железных дорогах.

С точки зрения гидравлических требований малый мост должен удовлетворять двум основным условиям:

1.скорость потока под мостом не должна превышать допустимую

скорость vдоп, которая устанавливается из условия неразмываемости грунта или определяется видом крепления подмостового русла;

2.должно быть обеспечено минимально допустимое превышение низа пролётного строения над уровнем поверхности воды перед

мостом amin (запас).

Исходными данными для расчёта являются следующие величины: расчётный расход Q; глубина в русле hб, отвечающая расчётному расходу; высота расположения низа пролётного строения моста над дном русла Hм. Варианты заданий приведены в таблице 13.

|

|

|

|

|

|

Таблица 7 |

№ |

Расчётный |

Бытовая |

Высота |

Коэффи- |

Коэффи- |

Вид грунта |

вар. |

расход Q, |

глубина |

расположения |

циент |

циент |

или |

|

м3/c |

hб, м |

низа |

сжатия |

сопроти- |

крепления |

|

|

|

пролётного |

ε |

вления |

подмостового |

|

|

|

строения Нм, |

|

ζ |

русла |

|

|

|

м |

|

|

|

1 |

45,8 |

1,40 |

4,20 |

0,80 |

0,35 |

9 |

2 |

9,2 |

1,10 |

3,00 |

0,75 |

0,40 |

5 |

3 |

13,6 |

0,80 |

2,90 |

0,80 |

0,36 |

6 |

4 |

18,4 |

2,00 |

3,30 |

0,82 |

0,33 |

2 |

5 |

50,6 |

2,10 |

3,50 |

0,77 |

0,38 |

10 |

6 |

21,8 |

0,80 |

2,05 |

0,75 |

0,39 |

3 |

7 |

34,3 |

1,05 |

2,15 |

0,81 |

0,34 |

8 |

8 |

10,7 |

1,55 |

3,10 |

0,77 |

0,37 |

2 |

9 |

41,5 |

2,35 |

3,95 |

0,81 |

0,34 |

4 |

10 |

58,0 |

2,15 |

4,00 |

0,78 |

0,37 |

7 |

11 |

28,6 |

0,90 |

2,10 |

0,82 |

0,33 |

3 |

12 |

35,8 |

1,25 |

2,60 |

0,84 |

0,32 |

5 |

13 |

15,3 |

0,70 |

1,80 |

0,81 |

0,34 |

1 |

14 |

23,5 |

1,50 |

2,70 |

0,79 |

0,36 |

4 |

15 |

33,7 |

1,85 |

3,20 |

0,83 |

0,32 |

6 |

16 |

39,4 |

1,70 |

3,00 |

0,84 |

0,26 |

5 |

17 |

44,1 |

1,85 |

4,00 |

0,81 |

0,34 |

6 |

18 |

11,6 |

1,00 |

2,10 |

0,75 |

0,40 |

2 |

19 |

23,1 |

1,35 |

2,50 |

0,79 |

0,38 |

4 |

20 |

37,2 |

1,45 |

2,65 |

0,83 |

0,32 |

9 |

21 |

8,5 |

0,85 |

2,05 |

0,78 |

0,38 |

1 |

22 |

14,7 |

0,95 |

2,00 |

0,75 |

0,41 |

3 |

23 |

25,4 |

1,10 |

2,30 |

0,83 |

0,30 |

2 |

24 |

19,2 |

0,70 |

2,05 |

0,82 |

0,32 |

5 |

25 |

26,5 |

1,15 |

2,40 |

0,76 |

0,40 |

3 |

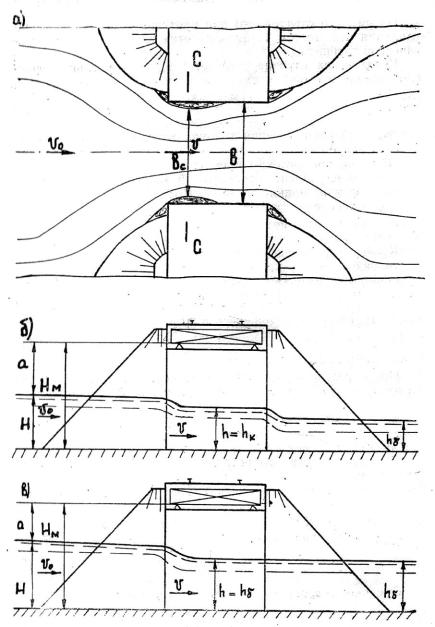

Рис. 9

На рис. 9 показана схема протекания потока под мостом. В позиции а показан план потока (буквами С – С обозначено сжатое сечение), в позиции б – разрез по оси потока при работе без подтопления; в позиции в

– то же, при работе с подтоплением.

На рис. 9 введены следующие обозначения: b – отверстие моста;

bc – ширина потока в сжатом сечении;

Hм – высота расположения низа пролётного строения над дном русла;

H – глубина перед мостом;

a – запас высоты низа пролётного строения над поверхностью воды перед мостом;

hб – бытовая глубина;

hк – критическая глубина; h – глубина под мостом;

v – средняя скорость в подмостовом русле;

v0 – скорость подхода потока к мосту (в инженерных расчётах малых мостов эту скорость обычно не учитывают, принимая её равной нулю; это допущение идёт в запас расчёта).

Указания к решению задачи 6.

При гидравлическом расчёте малого моста следует придерживаться следующей последовательности.

1.Выбирают допустимую неразмывающую скорость vдоп исходя из характеристики грунта или вида крепления подмостового русла (см. прил. 6).

2.Вычисляют критическую глубину, соответствующую vдоп:

h |

v2 |

|

|

доп |

, |

(24) |

|

|

|||

к |

g |

|

|

|

|

||

где величина корректива кинетической энергии α принимается равной 1,10.

3.Определяют схему работы моста и устанавливают глубину под мостом:

если

hб 1, 25 hк ,

то мост не подтоплен и глубина под мостом равна критической h hк ;

если

hб 1, 25 hк ,

то мост подтоплен и глубина под мостом равна бытовой h hб .

4.Определяют отверстие моста, соответствующее заданному расходу и полученной глубине:

|

|

|

|

b |

Q |

. |

|

|

|

(25) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

h vдоп |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

На основе полученного значения в качестве расчетного берут |

|||||||||||

ближайшее большее типовое значение отверстия моста (см. табл. 8). |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Табл. 8 |

|

|

|

Типовые отверстия малых мостов, м |

|

|

|

||||||

2 |

|

3 |

4 |

5 |

|

6 |

|

7,5 |

10 |

12,5 |

|

20 |

Если вследствие небольшой величины vдоп отверстие моста получается больше максимального типового, то с целью уменьшения его следует рассмотреть варианты с различными типами крепления подмостового русла с соответствующим увеличением значений vдоп (см. строки 8, 9, 10 в приложении 6).

5.Определяют критическую глубину для принятого отверстия моста и проверяют схему протекания под мостом.

Критическую глубину находят по формуле:

h 3 |

Q2 |

|

|

|

. |

(26) |

|

|

|||

к |

2b2 g |

|

|

|

|

||

Схему протекания потока под мостом проверяют аналогично п. 3.

6.Вычисляют действительную скорость под мостом и проверяют условие неразмываемости подмостового русла.

Скорость под мостом

v |

Q |

|

b h . |

(27) |

Эта скорость должна удовлетворять условию v < vдоп.

7. Определяют глубину воды перед мостом и проверяют условие по обеспечению минимального запаса amin от низа пролётного строения до поверхности воды.

Глубину воды перед мостом находят по формуле

H h |

v2 |

. |

(28) |

|

2g

Затем вычисляют запас

a = Hм - H

и проверяют условие

a ≥ amin.

Значение amin в общем случае зависит от категории дороги, а в задаче принимается равным 0,5 м.

Если это условие не выполнено, то берут следующее большее типовое значение отверстия моста и проверяют расчёт.

8. Выполняют с соблюдением вертикального масштаба схему протекания потока через сооружение с указанием всех глубин и высоты расположения низа пролётного строения (вычерчивается по образцу схем б или в на рис. 9).

Приложения

Приложение 1 Методика расчета коэффициента гидравлического трения в напорных

трубопроводах

Режим движения жидкости

|

|

|

|

|

|

|

|

Турбулентный |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гидравлически шероховатые трубы |

||||||||||||

Ламинарный |

Гидравлически |

Область доквадратичного |

Область |

||||||||||||||||||

|

|

|

гладкие трубы |

квадратичного |

|||||||||||||||||

|

|

|

сопротивления |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

сопротивления |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

4000 < Re < 10 |

d |

|

10 |

d |

≤ Re ≤ 500 |

d |

|

Re > 500 10 |

d |

|

||||||||

Re < 2300 |

∆э |

|

∆э |

∆э |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

∆э |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

Формула Блазиуса |

Формула Альтшуля |

Формула Шифринсона |

||||||||||||||||

64 |

|

0,3164 |

|

|

|

68 |

|

∆э 0,25 |

|

∆э 0,25 |

|||||||||||

λ = |

|

|

λ = |

|

|

|

|

λ = 0,11 ∙ ( |

|

+ |

|

) |

λ = 0,11 ∙ ( |

|

) |

||||||

Re |

Re0,25 |

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

Re |

d |

d |

|||||||||||||||

λ=f (Re) |

λ=f (Re) |

|

|

|

|

λ=f (∆, Re) |

λ=f (∆) |

||||||||||||||

hℓ = A·V1 |

hℓ=B·V1,75 |

|

|

|

hℓ=C·V (1,75…2) |

hℓ=D·V2 |

|||||||||||||||

Приложение 2

Кинематический коэффициент вязкости ν для воды в зависимости от температуры.

T,0C |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

ν, см2/с |

0,0178 |

0,0131 |

0,0101 |

0,009 |

0,0066 |

0,0058 |

0,0048 |

0,004 |

0,0086 |

0,003 |

Приложение 3

Плотность воды ρ в зависимости от температуры

T,0C |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

55 |

60 |

ρ, |

1000 |

999,6 |

998,9 |

998,2 |

996,9 |

995,6 |

993,9 |

992,2 |

990 |

988 |

985 |

983 |

кг/м3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|