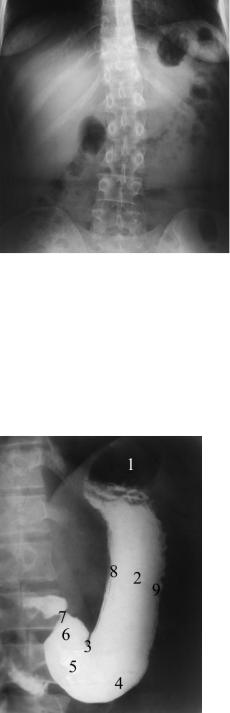

Пищевод при обзорной рентгеноскопии и на обычных рентгенограммах не виден. Для его визуализации пациент пьёт контрастную массу (водная взвесь сульфата бария). Так как в прямой проекции тень пищевода накладывается на тень грудных позвонков, то его лучше исследовать в косых проекциях, предпочтительнее в правой. При тугом заполнении (рис.1) пищевод представлен широкой (от 1 до 3 см в диаметре) лентовидной тенью, которая начинается от уровня VI шейного позвонка, затем идет вниз вдоль грудного отдела позвоночника и впадает в желудок. Соответственно различают шейный грудной и брюшной отделы пищевода. Определяется 3 физиологических сужения: первое – в месте отхождения от глотки (самом его начале);

второе - на уровне дуги аорты и третье – несколько ниже (от сдавления левым главным бронхом). Контуры пищевода ровные. При глубоком вдохе наддиафрагмальная часть расширяется вследствие задержки прохождения контрастной массы и образует грушевидное расширение – ампулу.

После прохождения основной части контрастной массы определяется рельеф слизистой (рис.2). Контрастная масса задерживается в межскладочных пространствах, поэтому на рентгенограмме они отображаются в виде полосок затемнения. Соответственно складки слизистой, на которых нет контрастной массы, на рентгенограммах видны в виде полосок просветления. Аналогичная теневая картина рельефа слизистой во всех органах пищеварительного канала. Обычно в пищеводе определяются 3-4 складки. Они имеют продольное направление и изменчивы при прохождении пищи

Рис.1. Рентгенограмма пищевода в правой косой проекции при тугом заполнении.

Рис.2. Рентгенограмма пищевода в правой косой проекции после опорожнения.

Желудок в условиях естественного контрастирования рентгенологически также не определяется. В вертикальном положении пациента виден только газовый пузырь в области свода желудка (рис.3).

После приёма первых небольших глотков контрастной массы визуализируется рельеф слизистой желудка (рис.4). В теле желудка складки слизистой обычно имеют продольной ход, а в выходной части – продольный и косой. При более тугом заполнении желудка и его расширении складки могут истончаться.

Рис.3. Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости в прямой проекции. Слева под диафрагмой виден газовый пузырь желудка.

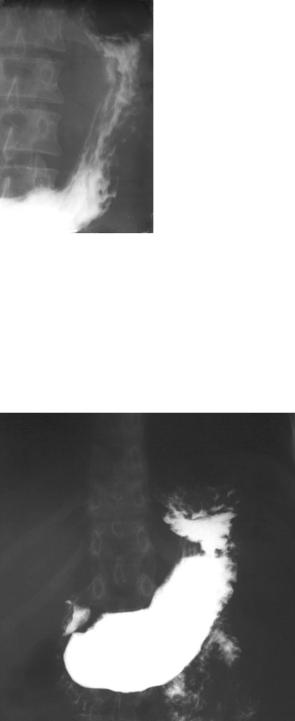

При тугом заполнении (рис.4.5) в вертикальном положении пациента желудок обычно расположен преимущественно слева, имеет форму крючка, его тело направлено вертикально и видны все его отделы (1 – свод, 2 – тело, 3 – угол, 4 – синус, 5 - антральный отдел, 6 – препилорический отдел, 7 - привратник, 8 – малая кривизна, 9 – большая кривизна).

Рис.5. Рентгенограмма желудка в прямой проекции в условиях тугого заполнения в вертикальном положении пациента (объяснение см. в тексте).

Рис.4. Рентгенограмма желудка в прямой проекции в условиях малого наполнения контрастной массой. Определяются складки слизистой.

Вообще форма и положение желудка во многом зависят от конституции больного и его положения во время исследования. Так, у гиперстеников и у пациентов, исследуемых в горизонтальном положении, желудок расположен косо (рис.6). Контуры его ровные.

Рис.6. Рентгенограмма желудка гиперстеника в прямой проекции в условиях тугого заполнения в вертикальном положении пациента.

Для ислледования тонкой кишки также используется рентгенологическое исследование. Она имеет следующие отделы: двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кищки.

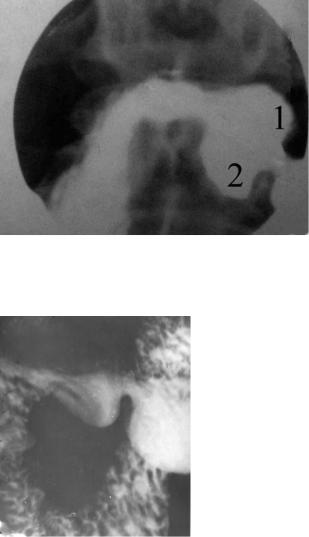

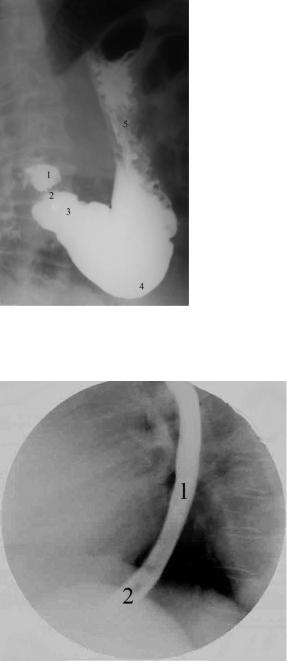

Двенадцатиперстная кишка, хотя и относится к тонкой кишке, но её начальный отдел

– луковица – морфологически и функционально напоминает желудок. Поэтому мы её рассматриваем отдельно от остальных отделов тонкой кишки.

Кроме луковицы, двенадцатиперстная кишка имеет верхнюю горизонтальную,

нисходящую, нижнюю горизонтальную и восходящую части. В луковице различают медиальный (1) и латеральный (2) карманы (рис.7, рис.8).

Рис.7. Прицельная рентгенограмма двенадцатиперстной кишки в условиях тугого заполнения (объяснение см. в тексте).

Рис.8. Прицельная рентгенограмма двенадцатиперстной кишки при малом заполнении (объяснение см. в тексте).

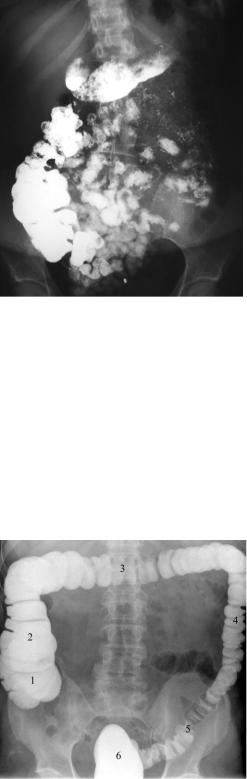

Тонкая кишка в условиях искусственного контрастирования (рис.9) видна, как правило, в центральных отделах живота в виде лентовидных теней, шириной 1,5 – 2,0 см. Её заполняют контрастной массой через рот или посредством зонда. Контуры кишки неровные зубчатые за счёт поперечно идущих керкринговых складок слизистой, которые при прохождении пищи принимают продольный вид.

Рис.9. Рентгенограмма тонкой кишки и начальных отделов толстой кишки в прямой проекции в условиях искусственного контрастирования (объяснение см. в тексте).

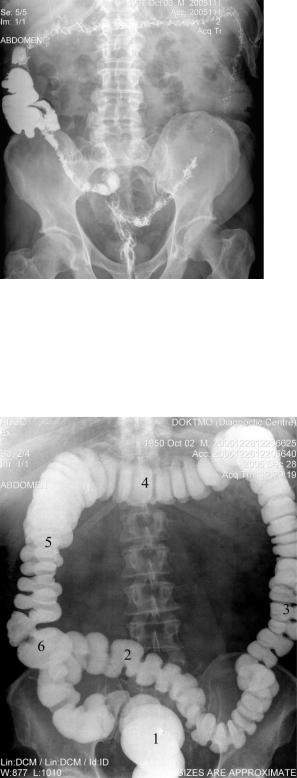

Толстая кишка, как правило, исследуется при ретроградном её заполнении контрастной массой (ирригоскопия и ирригография). При тугом заполнении (рис.10) она определяется по периферии брюшной полости и видны все её отделы

(1- слепая кишка, 2 – восходящая ободочная, 3 – поперечно-ободочная, 4 - нисходящая ободочная, 5 – сигмовидная, 6 – прямая). Контуры толстой кишки волнистые изза гаустральных перетяжек. После опорожнения прослеживается рельеф слизистой

(рис.11).

Рис.10. Ирригограмма в прямой проекции в условиях тугого заполнения контрастной массой (объяснение см. в тексте).

Рис.11. Ирригограмма толстой кишки в прямой проекции после опорожнения от контрастной массы. Виден рельеф слизистой.

1 – прямая кишка; 2 – сигмовидная кишка; 3 – нисходящая ободочная кишка; 4 – поперечно-ободочная кишка; 5 – восходящая ободочная кишка; 6 – слепая кишка

1 – луковица двенадцатиперстной кишки; 2 – пилорус; 3 – препилорический отдел; 4 – синус желудка; 5 – тело желудка

Пищевод; 1 – грудной отдел; 2 – брюшной отдел

Самым простым и доступным лучевым методом исследования двигательной функции пищеварительного канала является рентгеноскопия. Она позволяет визуально оценить движение стенок и пассаж пищи. Но этот метод субъективен и связан с довольно высокой лучевой нагрузкой на пациента и врача. Более точные данные можно получить, выполнив во время рентгеноскопии серию снимков через различные интервалы времени, что и применяется в настоящее время для изучения эвакуаторной функции (рис.15, 16).

Рис.15. Рентгенограмма желудка в прямой прекции в условиях тугого заполнения в вертикальном положении пациента.

Рис.16. Рентгенограмма желудка в прямой проекции в вертикальном положении пациента через 3 часа после приёма контрастной массы Желудок практически освободился от контрастной массы.

Б Гепатобилиарная система 1. Методы рентгенологического исследования органов гепатобилиарной системы. Лучевая анатомия органов гепатобилиарной системы.

В настоящее время обычное рентгенологическое исследование для оценки состояния органов гепатобилиарной системы применяется редко. Паренхиматозные органы при этом исследовании практически не видны. В части I отмечалось, что для исследования желчевыводящих путей сейчас используют чрескожную чреспеченочную,

операционную и послеоперационную холангиографию и внутривенную холеграфию

(холецистохолангиографию). В первых трех случаях контрастное вещество вводится непосредственно в общий желчный проток, в последнем случае контраст, введенный внутривенно, в гепатоцитах смешивается с желчью и с ней выводится, заполняя желчные протоки и желчный пузырь.

Цель (общая): уметь интерпретировать лучевую анатомию органов гепатобилиарной системы. Для этого необходимо уметь:

1)оценивать положение органа;

2)определять размеры органа;

3)определять наружные контуры;

4)определять структуру.

Овладеть вышеперечисленными знаниями-умениями невозможно без базисных знаний, приобретённых на кафедре анатомии человека, т.е. уметь интерпретировать анатомию органов гепатобилиарной системы.

Чтобы убедиться, сохранили ли Вы базисные знания-умения, решите следующие задания.

Для исследования паренхиматозных органов часто используют ультразвуковое сканирование. Какие органы пищеварения могут быть изучены с помощью этого метода?

Печень, поджелудочная железа;

У больной Ш., 64 лет, диагностирован камень в протоке жёлчного пузыря. Вспомните, какие органы соединяет проток жёлчного пузыря.

Желчный пузырь и общий желчный проток

Рентгенологически в вертикальном положении пациента жёлчный пузырь определяется в виде однородной тени справа от средней линии живота почти

параллельно позвоночнику (рис.14). Он имеет форму овала, несколько суживающегося кверху. Контуры его ровные и чёткие. Размеры пузыря вариабельны: длина - 4-9 см, ширина – 2–4 см. Вышеуказанные методики исследования позволяют видеть и жёлчные протоки в виде однородных лентовидных теней (рис.15). Контуры их

чёткие и ровные. Ширина общего жёлчного протока до 1 см. В месте впадения его в двенадцатиперстную кишку он суживается

Рис.14. Внутривенная холеграмма в вертикальном положении пациента после полного заполнения контрастной жёлчью.

Рис.15. Операционная холангиограмма. Видны печёночные и общий жёлчный протоки, часть двенадцатиперстной кишки.