Морфология растений / Нухимовский Е.Л. Основы биоморфологии семенных растений. III. Теория интегральной соматической эволюции

.pdf400 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

рассеять в окружающее пространство результаты и своей предшествующей вегетативной, и текущей непосредственной, в первую очередь, изидогенерирующей работы, в образе разных диаспор-потомков, т.е. осущест-

вить диаспорический выброс (диссеминацию) в пространство семян, и (или), если, конечно, получится, ещё каких-либо иных потомковых пред-

ставителей из системы размножения, например, вивипарных луковичек, обособленных кусков корневищ, обособленных клубней и т.п. Наконец, у биоморф есть ещё и третье действие, которое несколько напоминает второе действие, но оно качественно иное, поскольку подводит черту всему процессу дискретного существования родительских биоморф, когда свершается элиминация, и разнообразные массы некротического соматического материала рассеиваются в пространство. Это также важное действие, но оно далеко не самое главное, ради чего действительно стоит жить, хотя и неизбежное, поскольку завершает индивидуальные и кондивидуальные жизненные пути; только во втором действии биоморф происходят наиболее значимые события в их жизни: они в такой форме более всего действительно непосредственно работают на продолжение жизни.

Многое в эволюции живой природы, и, в частности, в мире фитобиоморф, изначально пошло и продолжается по сей день на основе системности. Чтобы состояться биоморфам в разных условиях для их развития, необходимо проявлять системность, т.е. способность структурно и поведенчески их частям и организации в целом вести себя по-разному в их

непосредственном или опосредованном взаимодействии. В науке хорошо известны термины «системность». «система» (Bertalanffy, 1949, 1956; Бер-

таланфи, 1969, 1973; Сетров, 1971, 1975; Блауберг, 1973; Садовский, 1974;

Урманцев. 1978; Афанасьев. 1980, 1986, и др.), поэтому и в наших исследованиях широко используется системный подход. Система — это «комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» (Bertalanffy, 1949,

1956). Рассуждая здесь о системности, я стремлюсь подчеркнуть важность этого явления в эволюции, чтобы, в конце концов, выйти на принципиальное, на сей счёт, обобщение.

Эволюция живой природы, биоморф в том числе, буквально обязывает все живые тела опираться на системность, чтобы определённым образом состояться в разных условиях существования. Биоморфы в своём существовании должны (другого не дано) развёртываться как гомологично организованные системы, обладающие значительным потенциалом изменять, при необходимости, и внешнюю форму, и внутреннее содержание, т.е. постоянно организация биоморф находится в состоянии непрерывных метаморфозов, которые безусловно влияют на статусное развитие биоморф, доводя иногда до изменения статуса, вплоть до смены его. Системность в соматической эволюции семенных фитобиоморф поддерживает их организационное разнообразие на уровне и простых биоморф (организмов), и сложных биоморф (синорганизмов), основой которого является единая для них гомология основных органов. В процессе эволюции биоморфы сохранили в себе агрессивно-экспансивную первоприродную нату-

ру, используя при этом, во многом неиссякаемую в них, способность к развитию гомологий органов посредством метаморфозов, что позволило им, биоморфам, часто, по разным причинам, надёжно прикрывать свою

Глава 8. Статусное разнообразие семенных фитобиоморф |

401 |

истинную природу неукротимым компромиссным и камуфляжным творчеством в их феносоматической организации (возможности метаморфозов творить феносоматическую «лепку» признаков весьма велики).

Читатель, похоже, уже догадывается, куда автор готов завести свои рассуждения… Да, вы правы, именно так я и думаю: нет, на мой взгляд, глубочайшей разницы между организациями деревьев и трав, поскольку все их основные детали — органы, например, побеги, гомологичны, а различия носят более всего количественный характер. Они, различия, являются результатом единой соматической эволюции живой природы, в которой относительное постоянство агрессивно-экспансивных биоморфных

натур, исходящее из их геносоматических (преемственных) основ, надёжно соединились с лабильностью камуфляжных феносоматических оболочек, как-либо, определённым образом, прикрывающих собой первопри-

родное содержание биоморф.

Биоморфы, будучи, посредством эволюции, организованы боевито, одновременно выступают и как агрессоры по отношению к окружающей среде, всегда готовые, образно говоря, «порвать» её на куски, чтобы расти

— развиваться, потребляя некоторые вещества и фрагменты пространства, а с другой стороны, они склонны защищать себя и идти на компромиссы, поскольку постоянно ощущают противодействие окружающего мира, который всегда и везде также склонен действовать агрессивно. Пример компромисса между репродуктивом и вегетативом: репродуктив, завершив своё основное развитие, воздействует иногда исходящими от него пострепродуктивными структурами не столь сильным некрозом, что позволяет вегетативу выстроить, достаточную для своего, хотя бы частичного, сохранения, гемморезидную защиту, т.е. создать барьер из зимующих почек; так в эволюционном развитии могут возникать возможности к превращению одних биоморфотипов в другие, допустим однолетников в многолетники.

Уместно, на основе приведённого ранее материала, а также материалов из т. 1–2, сделать следующее обобщение. Текущая эволюция живой природы (биостробы) на Земле осуществляется во взаимодействии с семенными фитобиоморфами, которые эволюционируют, путём адаптаций, разнонаправленно, всецело подчиняясь наступательно-оборонительной

стратегии жизнесохранения, что выражается в активности дисперсного соматического ядра (геносомы), ответственного за преемственное развитие, только иногда сопровождающееся мутациями, и которое управляет строительством и обслуживанием, в первую очередь, для себя, а ещё и для биоморфы целиком (генофеносомы), защитной феносоматической оболочки (феносомы). Она своей исполнительской деятельностью определяет тактическое поведение фитобиоморф на основе, единственно возможного для них, принципа агрессивно-компромиссно-камуфляжной экспансии, в

соответствии с которым биоморфы овладевают в борьбе с окружающей средой, если, конечно, сумеют, необходимыми для их развития фрагментами пространства и веществами, как-либо наполняющими его, выстраи-

вая адаптации на метаморфозной основе, посредством которых осуществляется потребление, производство, резервирование и рассеивание ресурсов, что в целом обеспечивает великое, в том числе, статусное, разнообра-

402 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

зие семенных фитобиоморф — это закон нормативного поведения семенных растительных биоморф.

Если вы, уважаемые читатели, внимательно присмотритесь к поведению биоморф, в нашем случае семенных фитобиоморф, то оцените справедливость сформулированного здесь закона. Биоморфы, будучи, посредством эволюции, по-бойцовски организованы как агрессоры по отно-

шению к окружающему миру и как защитники своей жизни от агрессии всего, что их как-либо окружает, действительно всегда готовы, образно говоря, именно «рвать» на куски то, что не принадлежит их структурно-

функциональной организации, чтобы добыть и вещества, и фрагменты пространства, без которых не может осуществляться их развитие. Важно ещё и то, что биоморфы научились в процессе эволюции не только наступать, но и обороняться, используя агрессию и идя на компромиссы, дополняя всё это ещё и камуфляжными адаптациями, они создали эшелонированную систему обороны в образе разнообразных феносоматических оболочек. Трудно жизни на Земле бороться за своё сохранение, но миллионы лет эволюции показали, что она это может, превратив нашу планету в биопланету.

Итак, на мой взгляд, предельно ясно, что, образно говоря, каждая биоморфа — это боец, хотим ли мы такое признавать или нет, несущий в себе непоколебимый заряд стратегии наступательно-оборонительного

жизнесохранения, сконцентрированный в идиоэнергии его дисперсного геносоматического ядра, всегда, более или менее надёжно, защищённого особой, конструктивно организованной, массой феносоматических тканей,

вкоторых реализуются результаты миллионов лет исторической и текущей сейчас целостной генофеносоматической эволюции, создавшей, во многом уже известное, разнообразие типов жизненных форм (биоморфотипов), которое по сей день успешно сохраняет растительную жизнь на Земле (фитостробу). Здесь, более всего, речь о семенных фитобиоморфах,

всовременной истории наиболее ярких бойцах растительного царства; при этом вполне уместно разобраться, а кто же среди них по статусу выше, а

кто пониже: кого эволюция наградила образными звёздами отличия большими, а кого меньшими. Много уже было предложено классификаций фитобиоморф (подробно см. обзор И.Г. Серебрякова, 1962), но мы здесь не будем заниматься их анализом, признавая уже свершившийся факт, они все в совокупности, хотя каждая в разной мере и с разных сторон, отражают фитобиоморфное разнообразие. Во втором томе монографии (Нухимовский, 2002, гл. 5) приведена современная типология основных семенных фитобиоморф, которую далее мы будем использовать для рассмотрения их статусности в зависимости от организационной сложности. Первое, на что сразу обращаешь внимание, это существование в мире семенных фитобиоморф двух миров-частей: эвриэфемеров (фитобиоморфы живут не бо-

лее одного года) и персистентов (фитобиоморфы живут более одного года). Пожалуй, здесь будет уместно подчеркнуть, что изначально эволюция выбрала, в качестве универсальной единицы соматической организа-

ции семенных фитобиоморф, оси, создавая из них и на них разнообразные аппендикулярные элементы, главными из которых, особенно в надземной среде, стали листья, а в подземной среде обычно развивались оси без ли-

Глава 8. Статусное разнообразие семенных фитобиоморф |

403 |

стьев — корни, которые специализировались на потреблении из почвы воды и минеральных веществ, в первую очередь, для надземных органов, которые функционировали иначе; они более всего производили органические вещества (подробнее см. главу 9). Оси с листьями и без них, эволюция утвердила и довела до текущих времён в качестве первородной универсальной единицы организации семенных фитобиоморф, создав из них разнообразие вегет — одного из типов органов высшей статусной категории (см. гл. 7). Вегеты, основу которых составляют листостебельные вегетативные структурные образования — набеги: рейды (общие набеги), когда один такой специализированный орган охватывает всю вегетативную листостебельную часть растительного организма, и рейдеры (частные, или комплектующие набеги), когда общий набег дифференцируется в своём развитии на основание и осеподобные структурные образования (рейдеры), восходящие от определённой структурной части — основания или других специализированных органов, в первую очередь, корней (рис. 211). Семенные растения, будучи венцом растительной эволюции на Земле, создали в глубинах своего фитобиоморфного мира и закрепили в эволюции, в качестве высших универсальных единиц фитобиоморфной бинарной соматической организации, не только вегеты, но ещё и органы системы размножения — изиды разного типа, главными из которых стали репродуктивные органы (репродуктивы). Набеги и корни, будучи атрибутивными специализированными частями (органами) в структуре вегет, выступают в единой соматической организации каждой семенной фитобиоморфы также как бинарные системы, но другого типа.

В современной статусной соматической эволюции органов также яркой организационной единицей — универсальным приоритетно-

основным (!) органом (у него вторая статусная категория в нашей классификации органов) стал корнепобег (ризокормус), в котором в единой бинарной системе соединились листостебельные вегетативные и репродуктивные части вместе как побег и, связанная непосредственно с ним, другая часть — какие-либо корни. Корнепобеги современных семенных фито-

биоморф организованы, как это наглядно видно уже из названия, бинарно и каждая сторона (солитарий) таких бинариев эволюционирует и вместе, в единой системе, а ещё и по-своему (специфически, по отдельности).

Для нас, в нашем стремлении разложить типологическое разнообразие семенных фитобиоморф по статусам (по их организационной сложности), решающим оказалось поведение именно не просто основных органов, а органов приоритетно-основного типа, каковым, безоговорочно в современной ботанической науке, признаются побеги (Arber, 1930, 1941, 1950; Esau, 1965; Радкевич, 1947; Первухина, 1960, 1968, 1970; Серебряко-

ва, 1967, 1981; Нухимовский, 1970, 1971, 1986, 1997, и др.). Для побегов,

оказалось возможным, зафиксировать признак, который разъединил их на две большие группы (эфемерные и персистентные) и предопределил подразделение всех семенных фитобиоморф по статусам. Таким признаком оказалось умение или неумение побегов целиком или их частями выживать более одного года. За один год в жизни побегов нередко происходят события, самые важные для фитобиоморф, когда они в течение вегетационного сезона, проявляя рост, достигают ещё и репродуктивного развития

404 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

и в итоге обычно рассеивают пыльцевые зёрна и (или) семена. После достижения такого результата эти побеги могут стать лишними (так распоряжается с ними эволюционная судьба) и в таких случаях они целиком погибают, проявив эфемеризм, а вот другие побеги научились адаптироваться и после завершения своей вегетации, когда у них ещё не проявилась репродуктивная функция или она уже полностью реализовалась (их судьба иная) отмирают частично или даже почти, а то и целиком не отмирают — так ведут себя персистентные фитобиоморфы (рис. 226–237). В эволюции

растительного мира вообще, т.е., начиная с далёких глубин — низших растений, вероятнее всего сначала возник эвриэфемеризм и только потом

— персистентность; в наше время важно, что и то, и другое стали, в конце концов, у семенных фитобиоморф нормой разнонаправленной соматической эволюции. Основу для персистентного (дву–, многолетнего) направления в эволюции стеблевой системы семенных фитобиоморф составила резидофикация, т.е. явление, универсальной единицей которого стал резид (от лат. residuum — остаток, reses, idis — остающийся) — это стеблевая

часть побега, которая стала персистентной (скелетной) после завершения видимого роста и (или) репродуктивного развития (Нухимовский, 1968а, 1969а, 1970, 1971, 1997). Универсальной единицей, ещё более широкого явления, — базомеризации (способности образовывать базовые, или персистентные побеговые органы) стал в эволюции семенных фитобиоморф резидный, или персистентный (его осевую основу, или каркас составляет резид) побег, если кратко — корезид (гл. 2). Кроме резидов в структуру резидных побегов (корезидов) входят зимующие (персистентные) почки (гемморезиды) и зимующие, если они образуются, листья или какие-либо

части листьев, например, зимующие черешки (фрондорезиды). Иногда, в зависимости от степени процессов некроза, в качестве персистентного побега может оставаться только зимующая почка (ей только в будущем предстоит видимый рост), например, Platanthera bifolia (L.) Rich. (рис.

226), Dactylorhiza maculata (L.) .

В соматической организации семенных фитобиоморф эвриэфемеры не образуют резидов и, естественно, также резидных побегов, а, следовательно, и базовых (персистентных побеговых) органов, поэтому персистенты (двулетники и многолетники) организованы, несомненно, сложнее эвриэфемеров, а этого вполне достаточно, чтобы самый высокий статус (первой категории), следует безоговорочно признать за древесными растениями (деревьями, кустарниками, кустарничками и дендропигмеями).

Большинство авторов, которые создавали классификации жизненных форм, обычно начинали с обзора наиболее сложно организованных их типов, к каковым, как правило, относили деревянистые растения: деревья, кустарники, кустарнички (Гризебах, 1874, 1877; Hult, 1881; Drude, 1887, 1913; Raunkiaer, 1904, 1905, 1907, 1934; Du Rietz, 1931; Закржевский, Ко-

ровин, 1935; Прозоровский, 1936, Серебряков, 1955, 1962, 1964, и др.).

сравнительный анализ этих классификаций показывает, что более всего подходят к определению статусности (рангов по сложности организации) фитобиоморф системы жизненных форм К. Раункиера (Raunkiaer, 1904,

1905, 1907, и др.). В основу подразделения жизненных форм наземных сосудистых растений «Раункиер положил лишь одно — различия в приспо-

Глава 8. Статусное разнообразие семенных фитобиоморф |

405 |

собленности растений к переживанию неблагоприятного времени года. Но и здесь из всего комплекса адаптивных признаков им выбран также лишь один — положение почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного времени года по отношению к поверхности почвы» (Серебряков, 1962. С. 30–31). Классификации жизненных форм по К. Раункиеру заслуженно получили всемирное признание. Основные типы фитобиоморф из его классификаций вполне могут быть использованы при определении также и их статусных категорий, что, по сути дела, мы поначалу так и сделали.

Б |

В |

Г |

43 |

|

|

|

А

Д

Др

дс

33а,34

33а,34

|

63 |

78 |

30а |

бс

у

63

78

Рис. 226. Биографический портрет Platanthera bifolia (L.) Rich. (т. 2, с. 442) [сем. Orchidaceae (Московская область, смешанные леса)].

Биоморфотип: односемядольные (прорастание подземное) предрозеточные (побеги

взрослых растений развивают в основании помимо чешуевидных листьев два сближенных зелёных простых листа, что позволяет относить их к типу предрозеточных фитобиоморф) викароперсистентные однопочкокорневые семидетерминантно-репродуцирующие однодомные бело-орхидноцветковые изоаклональные (без вегетативного размножения) травянистые

многолетники. Др — проросток (схематический рисунок по И.В. Татаренко, 1996, с. 101).

406 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

Давайте посмотрим на классификационную систему жизненных форм сосудистых растений, по К. Раункиеру, так, как она приведена в книге И.Г. Серебрякова (1962, с. 31). Если особо не мудрствовать, то даже нумерация основных типов жизненных форм вполне может служить ещё и нумерацией статусных категорий семенных фитобиоморф. Всего получается, по К. Раункиеру, пять статусных категорий семенных фитобиоморф, описание которых приведём полностью по книге И.Г. Серебрякова (1962,

с. 31).

«I. Фанерофиты — с почками или верхушками побегов, отрицатель-

но геотропичными и расположенными в течение неблагоприятного времени года более или менее высоко в воздухе (подразделяются на четыре подтипа).

II. Хамефиты — с почками или верхушками побегов, расположен-

ными в этот же период близ поверхности почвы (также подразделяется на четыре подтипа).

III. Гемикриптофиты с почками или верхушками побегов, располо-

женными непосредственно на поверхности почвы (подразделяется на три подтипа).

IV. Криптофиты — почки или верхушки побегов сохраняются под

землёй на разной глубине у разных видов (три подтипа).

V. Однолетники или терофиты — растения благоприятного времени

года».

Можно было бы поставить на этом точку, но попробуем не останавливаться на том, что уже существует, будучи признано большинством ботаников, и, учитывая новые материалы, накопленные за 100 лет после К. Раункиера, создадим ещё одну классификацию, как я называю, статусных категорий (статусности) семенных фитобиоморф. В авторской классификации восемь статусных категорий семенных фитобиоморф. Рассмотрим кратко всех их по порядку, начиная с высшей, 1-ой категории; характери-

стика биоморфотипов приведена в т. 2 (гл. 5).

Замечу, что ранее были созданы, обоснованы и неоднократно реально применены при конкретном исследовании принципы суперординатного классифицирования (Нухимовский, 1984, 1987, 1997). Пожалуй, и здесь есть смысл строить соответствующие классификации с учётом разработанных ранее принципов, распределяя основные биоморфотипы семенных фитобиоморф по признакам, наиболее полно отражающих их сложность организации. Все восемь статусных категорий — это восемь ступеней (уровней) единой иерархической, в нашем случае, статусной классификации семенных фитобиоморф, которую вполне можно выразить ещё и графически (рис. 227). Каждая ступень единой классификации — это отдельная (частная) субординатная классификация, учитывающая и отражающая соответствующим образом сложность организации объектов классификации.

К особой подгруппе среди биоморф деревянистых растений первой статусной категории, на мой взгляд, следует отнести также суккулентные деревянистые персистентные семенные фитобиоморфы, например, такие как суккулентные кустарнички Anabasis articulata (Forssk.) Moq. (т. 2, с.

640) и т.п. «Аэроподии настоящих деревянистых растений утолщаются за

Глава 8. Статусное разнообразие семенных фитобиоморф |

407 |

счёт ежегодной деятельности камбия [зоны прироста древесины, годичные

кольца, как раз образуются посредством такой активности камбия» (т. 2, с. 390)]. На каждом уровне статусной классификации, одновременно обозна-

чающем статусную категорию всех биоморфотипов расположенных на нём, присутствует одна субординатная классификация; все уровни единой классификации соответствующим образом (по степени сложности организации биоморфотипов) соподчинены относительно друг друга.

Один уровень статусной классификации, самый верхний, семенных фитобиоморф мы, безусловно, отдаём биоморфотипам с наиболее сложной соматической организацией (рис. 227). На этом уровне располагаются все семенные фитобиоморфы первой статусной категории — это древесные (деревянистые) растения; их биоморфотипы распределены по трём субординатам, начиная снизу: кустарнички, кустарники и, выше всех, деревья.

Дендропигмеи, известные нам в образе Welwitschia mirabilis Hook.,

не будут выбиваться из схемы субординатной классификации, если мы их поставим среди деревьев, в одной группе (к тому же и живут они под 2000 лет, а то и более), ведь недаром они воспринимаются как «карликовые де-

ревья» (т. 2, с. 390).

На второй уровень нашей суперординатной классификации попали биоморфотипы также одной статусной категории — второй. Сюда отнесены древовидные растения (дендроиды), среди которых больше всего пальм.

«Дендроиды бывают низкорослыми (нанодендроидами), когда высота их надземного стволика (стволиков) не превышает 1 м (Salacca wallichiana Mart.), среднерослыми (мезодендроидами), когда стволик (стволики) 1–10 м высотой (Chamaeropsis humilis L.) и высокорослыми (макро-

дендроидами), когда ствол (стволики) 10 и более метров, высотой, напри-

мер, рост Washingtonia robusta H. Wendl., может достигать 60 м» (т. 2, с.

389). У древовидных пальм «нет камбия, похоже, этого вполне достаточно, чтобы не дать им места среди деревьев, кустарников и кустарничков»

(т. 2, с. 390).

Третью статусную категорию получили в нашей схеме на соответствующем уровне суперординатной классификации полудревесные растения. «Для полудревесных растений отмирание верхних частей унирепродуктивных побегов, завершивших своё репродуктивное развитие, и образование из них надземных резидных (остаточных) побегов многие ботаники считают одним из обязательных признаков» (т. 2, с. 387). Среди полудревесных растений различают три известных биоморфотипа: полукустарнички, полукустарники и полудеревья. Особое место в рассматриваемой категории фитобиоморф занимает группа полукустарничков и полукустарников, хорошо вписавшаяся в тёплый субтропический климат, например, средиземноморского Ближнего Востока, которые рано весной бурно проявляют постфлоральное «лихорадочное необеспеченное побегоотрастание» (т. 1, гл. 8).

408 |

ОСНОВЫ БИОМОРФОЛОГИИ СЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ |

I |

II |

1 |

|

|

1 |

5

III |

IV |

|

3

V |

VI |

|

3

2

5 |

5 |

VII |

VIII |

4 |

3 |

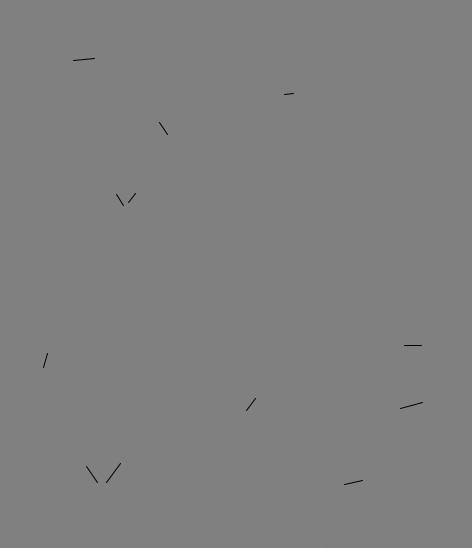

Рис. 227*. Схематический рисунок основных типов семенных фитобиоморф разных статусных категорий.

I — древесные (деревянистые) растения (слева направо): деревья, дендропигмеи, кустарники, кустарнички; II — древовидные растения (дендроиды): высокорослые, среднерослые, низкорослые; III — полудревесные растения: полудеревья, полукустарники, полукустарнички; IV — суккулентные полутравянистые растения: стелоиды, высокие, средние и мелкие (объяснения в тексте); V — десуккулентные полутравянистые персистентные растения: траводеревья (herboarbor; oris), травокустарники (herbofrutex, icas), травокустарнички (herbofruticulus, i); VI — персистентные (дву–, многолетние) травы: би–, мультирепродуктивные многолетние травы, унирепродуктивные персистентные травы; VII — субперсистентные (вынужденно сверходнолетние) полутравы (semiherba, ae): некустистые, кустистые; VIII — эвриэфемеры: некустистые и кустистые эфемеры, гемиэфемеры, яровые и

озимые однолетники.

1 — аэроподии (т. 1,гл. 6.3), 2 — аэроподиоиды [в отличие от аэроподиев живут сравнитель-

но мало (2–5, редко несколько больше лет)], 3 — эфемерные части растений, 4 — субперсистентные (сверходнолетние) части, образующиеся в процессе «лихорадочного» (необеспеченного) пострепродуктивного побегоотрастания, 5 — подземные персистентные части.

Глава 8. Статусное разнообразие семенных фитобиоморф |

409 |

Четвёртую статусную категорию я отдаю суккулентным полутравянистым персистентным семенным фитобиоморфам. «Среди полутравянистых суккулентов хорошо различимы по размерам следующие группы: мелкие (от нескольких см до 0,5 м), средние (0,5–3 м), крупные, или высокие (более 3 м высотой); несколько особняком стоят стелюще-висячие

формы разнообразных размеров» (т. 2, с. 386). Весьма оригинальны и разнообразны шарообразные, столбовидные, или стелоидные (стелоиды), близки к стелоидам кандилябровидные суккулентные полутравы (наиболее обычны представители из семейства Cactaceae).

Пятую статусную категорию уверенно заняли, подробно впервые описанная автором, группа десуккулентных персистентных (дву–, многолетних) полутравянистых семенных фитобиоморф (т. 1, гл. 8; т. 2, с. 384– 386). «Полутравянистый тип эволюции освоен растительными биоморфами в процессе их пребывания, в основном, в более тёплом климате, где нужны иные адаптивные реакции, чем в районах с холодным климатом. В тёплом климате многого не нужно из того, что используется травянистыми многолетниками для борьбы с зимней стужей. Адаптации, обеспечивающие, посредством аэроподиев или аэроподиоидов, надземное пребывание различных зон побегоотрастания, не связаны часто с повышением содержания лигнина в клетках, а решаются у полутрав иными способами (т. 2, с. 383). Основные субординатные биоморфотипы десуккулентных персистентных полутрав — это травополукустарнички (в этой же статусной категории когда-то, на мой взгляд, вполне может быть описана ещё

одна, пока гипотетическая, группа «травополукустарники»), травокустарнички, травокустарники и траводеревья. Пожалуй, уместно недолговечные аэроподии, живущие 2–5, редко чуть больше лет, именовать для удобства, несколько уменьшительно кратко — аэроподиоидами, например, Rubus idaeus L., некоторые злаки — Stipagrostis lanata (Forssk.) de Winter,

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. (т. 2, с. 448, 449) и т.п.

Шестую статусную категорию в нашей схеме по праву получили весьма распространённые биоморфотипы семенных фитобиоморф, объединённых одним общим названием — персистентные (дву–, многолетние) травы. «Многолетние травы образуют подземные, реже приземные (ползучие по поверхности почвы) побеги с почками возобновления подземными или на уровне поверхности почвы, нередко в лесной подстилке или в моховом покрове. Ортотропные удлинённые побеговые части трав, когда

они образуются, не зимуют» (т. 2, с. 382). Группу персистентных трав представляют следующие биоморфотипы: унирепродуктивные дву–, малолетние травы, унирепродуктивные многолетние травы, би–, мультирепродуктивные малолетние травы, би–, мультирепродуктивные многолетние травы.

Седьмую статусную категорию должна, на мой взгляд, занять особая группа семенных фитобиоморф, которая занимала бы переходное положение между персистентами и эвриэфемерами; предлагаю называть такие биоморфы субперсистентами (от лат. sub — под + персистенты), или суб-

персистентными полутравами. Дело в том, что я обнаружил на Ближнем Востоке явление постфлорального «лихорадочного» необеспеченного побегоотрастания, которое, как оказалось, распространено среди перси-