- •Работа №7 Изучение работы электрокардиографа. Принцип регистрации электрокардиограмм

- •Физические основы электрографии

- •13.1. Электрический диполь и его электрическое поле

- •13.2. Диполь во внешнем электрическом поле

- •13.3. Токовый диполь

- •13.4. Физические основы электрографии

- •13.5. Теория отведений Эйнтховена, три стандартных отведения. Поле диполя сердца, анализ электрокардиограмм

- •13.6. Векторкардиография

- •13.7. Физические факторы, определяющие особенности экг

- •13.8. Основные понятия и формулы

13.4. Физические основы электрографии

Живые ткани являются источником электрических потенциалов. Регистрация биопотенциалов тканей и органов называется электрографией.

В медицинской практике используют следующие диагностические методы:

• ЭКГ - электрокардиография - регистрация биопотенциалов, возникающих в сердечной мышце при ее возбуждении;

• ЭРГ - электроретинография - регистрация биопотенциалов сетчатки глаза, возникающих в результате воздействия на глаз;

• ЭЭГ - электроэнцефалография - регистрация биоэлектрической активности головного мозга;

• ЭМГ - электромиография - регистрация биоэлектрической активности мышц.

Примерная характеристика регистрируемых при этом биопотенциалов указана в табл. 13.1.

Таблица 13.1 Характеристики биопотенциалов

При

изучении электрограмм решаются две

задачи: 1) прямая - выяснение механизма

возникновения электрограммы или расчет

потенциала в области измерения по

заданным характеристикам электрической

модели органа;

При

изучении электрограмм решаются две

задачи: 1) прямая - выяснение механизма

возникновения электрограммы или расчет

потенциала в области измерения по

заданным характеристикам электрической

модели органа;

|

2) обратная (диагностическая) - выявление состояния органа по характеру его электрограммы.

Почти во всех существующих моделях электрическую активность органов и тканей сводят к действию определенной совокупности токовых электрических генераторов, находящихся в объемной электропроводящей среде. Для токовых генераторов выполняется правило суперпозиции электрических полей:

![]() Потенциал

поля генераторов равен алгебраической

сумме потенциалов полей, создаваемых

генераторами.

Потенциал

поля генераторов равен алгебраической

сумме потенциалов полей, создаваемых

генераторами.

Дальнейшее рассмотрение физических вопросов электрографии показано на примере электрокардиографии.

13.5. Теория отведений Эйнтховена, три стандартных отведения. Поле диполя сердца, анализ электрокардиограмм

Сердце человека - мощная мышца. При синхронном возбуждении множества волокон сердечной мышцы в среде, окружающей сердце, течет ток, который даже на поверхности тела создает разности потенциалов порядка нескольких мВ. Эта разность потенциалов регистрируется при записи электрокардиограммы.

Моделировать электрическую активность сердца можно с использованием дипольного эквивалентного электрического генератора.

Дипольное представление о сердце лежит в основе теории отведений Эйнтховена, согласно которой:

сердце есть токовый диполь с дипольным моментом Рс, который поворачивается, изменяет свое положение и точку приложения за время сердечного цикла.

(В биологической литературе вместо термина «дипольный момент сердца» обычно используются термины «вектор электродвижущей силы сердца», «электрический вектор сердца».)

По Эйнтховену, сердце располагается в центре равностороннего треугольника, вершинами которого являются: правая рука - левая рука - левая нога. (Вершины треугольника равноудалены как друг от друга, так и от центра треугольника.) Поэтому разности потенциалов, снятые между этими точками, суть проекции дипольного момента сердца на стороны этого треугольника. Пары точек, между которыми измеряются разности биопотенциалов, со времен Эйнтховена в физиологии принято называть «отведениями». |

Таким образом, теория Эйнтховена устанавливает связь между разностью биопотенциалов сердца и разностями потенциалов, регистрируемых в соответствующих отведениях.

Три стандартных отведения

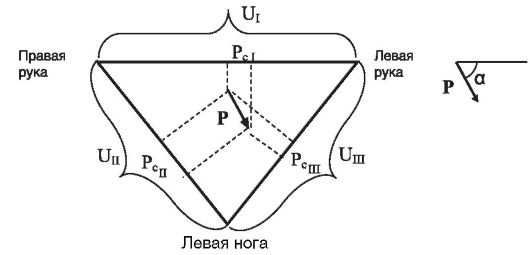

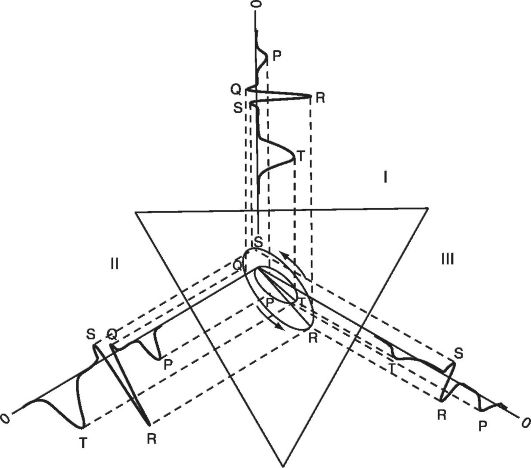

На рисунке 13.9 представлены три стандартных отведения.

Отведение I (правая рука - левая рука), отведение II (правая рука - левая нога), отведение III (левая рука - левая нога). Им соответствуют разности потенциалов UI, UII, UlII. Направление вектора Рс определяет электрическую ось сердца. Линия электрической оси сердца при пересечении с направлением I-го отведения образует угол α. Величина этого угла определяет направление электрической оси сердца.

Соотношения между разностью потенциалов на сторонах треугольника (отведениях) могут быть получены в соответствии с формулой (13.3) как соотношения проекций вектора Рс на стороны треугольника:

![]() Так

как электрический момент диполя - сердца

- изменяется со временем, то в отведениях

будут получены временные зависимости

напряжения, которые и называют

электрокардиограммами.

Так

как электрический момент диполя - сердца

- изменяется со временем, то в отведениях

будут получены временные зависимости

напряжения, которые и называют

электрокардиограммами.

Рис.

13.9. Схематическое

изображение трех стандартных отведений

ЭКГ

Рис.

13.9. Схематическое

изображение трех стандартных отведений

ЭКГ

Допущения теории Эйнтховена

Электрическое поле сердца на больших расстояниях от него подобно полю токового диполя; дипольный момент - интегральный электрический вектор сердца (суммарный электрический вектор возбужденных в данный момент клеток).

Все ткани и органы, весь организм - однородная проводящая среда (с одинаковым удельным сопротивлением).

Электрический вектор сердца изменяется по величине и направлению за время сердечного цикла, однако начало вектора остается неподвижным.

Точки стандартных отведений образуют равносторонний треугольник (треугольник Эйнтховена), в центре которого находится сердце - токовый диполь. Проекции дипольного момента сердца - отведения Эйнтховена.

|

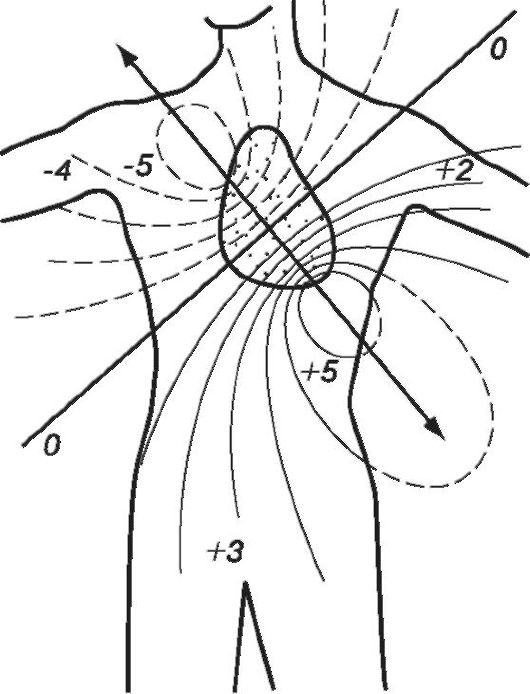

Поле диполя - сердца

В каждый данный момент деятельности сердца его дипольный электрический генератор создает вокруг электрическое поле, которое распространяется по проводящим тканям тела и создает потенциалы в его различных точках. Если представить, что основание сердца заряжено отрицательно (имеет отрицательный потенциал), а верхушка положительно, то распределение эквипотенциальных линий вокруг сердца (и силовых линий поля) при максимальном значении дипольного момента Рс будет таким, как на рис. 13.10.

Потенциалы указаны в некоторых относительных единицах. Вследствие асимметричного положения сердца в грудной клетке его электрическое поле распространяется преимущественно в сторону правой руки и левой ноги, и наиболее высокая разность потенциалов может быть зафиксирована в том случае, если электроды разместить на правой руке и левой ноге.

Рис.

13.10. Распределение

силовых (сплошные) и эквипотенциальных

(прерывистые) линий на поверхности тела

Рис.

13.10. Распределение

силовых (сплошные) и эквипотенциальных

(прерывистые) линий на поверхности тела

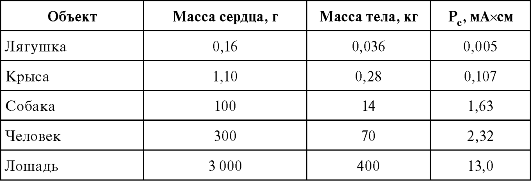

В таблице 13.2 приведены значения максимального дипольного момента сердца в сопоставлении с массой сердца и тела.

Таблица 13.2. Значения дипольного момента Рс

Анализ

электрокардиограмм

Анализ

электрокардиограмм

Теоретический анализ электрокардиограмм сложен. Развитие кардиографии шло в основном эмпирическим путем. Катц указывал, что расшифровка электрокардиограмм производится на основе опыта, опирающегося лишь на самое элементарное понимание теории возникновения биопотенциалов.

Данные ЭКГ обычно дополняют клиническую картину заболевания.

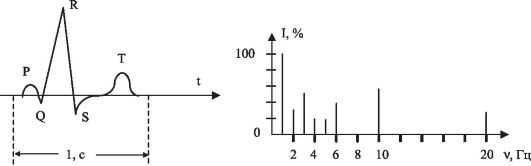

На рисунке 13.11 представлена нормальная электрокардиограмма человека (обозначения зубцов были даны Эйнтховеном и представляют взятые подряд буквы латинского алфавита).

Она представляет собой график изменения во времени разности потенциалов, снимаемой двумя электродами соответствующего отведения за цикл работы сердца. Горизонтальная ось является не только осью времени, но и осью нулевого потенциала. ЭКГ представляет собой кривую, состоящую из трех характерных зубцов, обозначающихся Р, QRS, T, разделенных интервалом нулевого потенциала. Высоты зубцов в различных отведениях обусловлены направлением электрической оси сердца, т.е. углом α (см. рис. 13.9). Электрокардиограмма, записанная при норме в стандартных отведениях, характеризуется тем, что ее зубцы в разных отведениях будут неодинаковы по амплитуде (рис. 13.12).

|

Рис.

13.11. Электрокардиограмма

здорового человека и ее спектр:

Рис.

13.11. Электрокардиограмма

здорового человека и ее спектр:

Р - деполяризация предсердия; QRS -деполяризация желудочков; Т - репо-

ляризация; частота пульса 60 ударов в минуту (период сокращения - 1 с)

Рис.

13.12. Нормальная

ЭКГ в трех стандартных отведениях

Рис.

13.12. Нормальная

ЭКГ в трех стандартных отведениях

Зубцы ЭКГ будут наиболее высокими во II отведении и наиболее низкими в III отведении (при нормальном положении электрической оси).

Сопоставляя кривые, зарегистрированные в трех отведениях, можно судить о характере изменения Рс за цикл работы сердца, на основании чего и составляется представление о состоянии нервномышечного аппарата сердца.

Для анализа ЭКГ используют также ее гармонический спектр.