- •Экзаменационные вопросы для: Стоматология, семестр 02 Биология

- •Уровни организации живого. Человек в системе природы.

- •2. Определение понятия жизни на современном этапе науки. Критика метафизических и идеалистических представлений о сущности жизни. Фундаментальные свойства живого.

- •3. Теории происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития жизни на Земле (химический, предбиологический, биологический, социальный).

- •1. Химический.

- •2.Биологический.

- •3.Социальный.

- •4. Эволюционно обусловленные уровни организации жизни на Земле.

- •5. Человек в системе природы. Специфика проявления биологического и социального в человеке.

- •9. Клеточный цикл, его периодизация. Митотический цикл и его механизмы. Проблемы клеточной пролиферации в медицине. Онкогенез, теории онкогенеза (см тетрадь)

- •10. Химический состав и морфофункциональная характеристика хромосом. Метафазная и интерфазная хромосомы.

- •12. Цитоплазматические мембраны. Химический состав, строение, функции.

- •13. Морфобиологическая характеристика основных органелл клетки (рибосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, эндоплазматический ретикулум).

- •14. Принципы передачи сигналов в клетку. Понятие о g-белках.

- •17. Зависимость между типами яйцеклеток и характером дробления зиготы.

- •18. Гаструляция. Типы гаструляции. Гисто- и органогенез.

- •19. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы.

- •20. Постнатальный онтогенез и его периоды. Взаимодействие социального и биологического в развитии человека.

- •21. Биологические и социальные аспекты старения и смерти. Проблема долголетия. Понятие о геронтологии и гериатрии.

- •22. Регенерация как свойство живого к самообновлению и восстановлению. Физиологическая регенерация, ее биологическое значение.

- •23. Репаративная регенерация и способы ее осуществления. Проявление репаративной способности в филогенезе. Соматический эмбриогенез.

- •24. Проявление репаративной способности у человека. Биологическое и медицинское значение проблемы регенерации.

- •25. Понятие о гомеостазе. Генетические и клеточные основы гомеостатических реакций организма.

- •26. Проблема трансплантации органов и тканей. Разновидности трансплантации. Тканевая несовместимость и пути ее преодоления.

- •27. Понятие о клинической и биологической смерти. Реанимация.

- •28. История становления эволюционной идеи. Сущность представлений ч.Дарвина о механизме биологической эволюции. Синтетическая теория эволюции.

- •29. Понятие о биологическом виде. Критерии вида. Реальность биологического вида.

- •30. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Их взаимодействие в процессе эволюции.

- •31. Популяционные волны и их роль в эволюционном процессе (на любом примере).

- •32. Популяционная структура вида. Понятие о популяции, ее характеристика. Закон Харди-Вайнберга - определение, математическое выражение.

- •34. Изоляция как элементарный фактор эволюции. Формы изоляции. Примеры и их интерпретация.

- •35. Естественный отбор и его формы. Творческая роль естественного отбора.

- •36. Среда как эволюционное понятие. Диалектико-материалистическое решение вопроса биологической целесообразности.

- •37. Тип Хордовые. Систематика, морфология

- •38. Подтип Позвоночные. Систематика, морфология.

- •45. Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства живого.

- •47. Предмет, задачи, методы генетики. Этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики.

- •48. Генотип, геном, фенотип. Взаимодействие аллелей в детерминации признаков: доминирование, промежуточное проявление, рецессивность, кодоминирование.

- •49. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. 1:1

- •50. Независимое комбинирование неаллельных генов и его цитологические основы.

- •51. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Общая формула расщепления при независимом наследовании.

- •52. Принцип анализирующего скрещивания и его использование в генетическом анализе. Анализирующее скрещивание в случае независимого и сцепленного наследования.

- •53. Условия менделирования признаков. Менделирующие признаки у человека - примеры.

- •54. Множественные аллели. Наследование групп крови (аво - системы) у человека.

- •55. Полигенное наследование - примеры, в том числе и у человека.

- •56. Взаимодействие неаллельных генов - комплементарность, эпистаз, плейотропия - примеры.

- •57. Сцепление генов. Основные положения хромосомной теории наследственности. Полное и неполное сцепление, кроссинговер.

- •58. Хромосомное определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом (на примере человека).

- •59. Понятие о гене, особенности его строения в клетках прокариот.

- •60. Генетический код и его свойства. Структурная и функциональная классификация генов. Примеры.

- •61. Избыточность днк эукариот. Структурная и функциональная классификация генов.

- •62. Типы рнк и их функциональная характеристика. Сходство и различие с днк. Формы существования и-рнк эукариот. Ферментативные Функции pнк.

- •63. Репликация днк.

- •64. Общая схема кодирования и реализации генетической информации в клетках про- и эукариот. Биологическая роль белков.

- •65. Экспрессия генов в клетках про- и эукариот.

- •66. Основные этапы биосинтеза, протекающие по матричному принципу. Участие т-рнк в синтезе белков.

- •67. Понятие об опероне. Опероны про- и эукариот. Регуляция деятельности адаптивных оперонов прокариот в реакциях расщепления (на примере лактозного оперона кишечной палочки). Сплайсинг белков.

- •68. Регуляция деятельности адаптивных оперонов в клетках прокариот в реакциях синтеза (на примере аргининового оперона кишечной палочки).

- •69. Формы изменчивости организмов - модификационная, комбинативная, мутационная. Их значение в онтогенезе и эволюции.

- •70. Норма реакции. Адаптивный характер модификаций. Роль наследственности и среды в развитии, обучении и воспитании человека.

- •71. Мутационная изменчивость, классификация мутаций по изменению в генотипе. Генные мутации. Роль их в патология человека.

- •Типы мутаций:

- •72. Комбинативная изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в обеспечении генотипического разнообразия.

- •73. Мутации соматические и генеративные, их роль в патологии человека.

- •74. Спонтанные и индуцированные мутации. Мутагены. Мутагенез и канцерогенез.

- •75. Хромосомные аберрации. Геномные мутации. Хромосомные синдромы человека.

- •76. Значение генетики для медицины. Цитогенетические методы изучения наследственности человека.

- •77. Человек как объект генетического анализа, методы изучения наследственности человека и их возможности.

- •82. Генеалогический метод изучения наследственности человека и его возможности. Примеры болезней, сцепленных с х-хромосомой.

- •83. Понятие о близнецах. Близнецовый метод и его возможности.

- •84. Принципы профилактики наследственных болезней.

- •85. Принцип составления и анализа родословных.

- •86. Положение человека в системе животного мира. Качественное своеобразие человека.

- •87. Доказательства животного происхождения человека (анатомо- физиологические, биохимические, генетические).

- •88. Основные этапы антропогенеза. Ископаемые предки человека. Соотносительная роль биологических и социальных факторов в эволюции человека.

- •89. Популяционная структура человечества. Демы. Изоляты. Люди как объект действия эволюционных факторов.

- •90. Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и распространения человеческих рас.

- •91. Биосфера как естественно-историческая система. Вклад русских и советских ученых в развитие учения о биосфере (в.В.Докучаев, в.И. Вернадский).

- •92. Функции биосферы в развитии природы Земли и поддержания в ней динамического равновесия.

- •93. Биосфера как естественно-историческая система. Современные концепции биосферы: биохимическая; биогеоценологическая, термодинамическая, геофизическая, социально-экологическая.

- •94. Человек и биосфера. Ноосфера - высший этап эволюции биосферы.

- •95. Определение науки экологии. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Экосистема, биогеоценоз, антропобиоценоз.

- •96. Человек как творческий экологический фактор. Роль медицинских работников в охране окружающей среды.

- •97. Предмет экологии человека. Биологической и социальный аспекты адаптации населения к условиям жизнедеятельности.

- •98. Антропогенные экосистемы как результат индустриализации, химизации, урбанизации, развитие транспорта, выход в космос.

- •99. Эволюция биосферы. Учение акад. В.И. Вернадского.

- •100. Основные формы биологических связей в антропобиогеоценозах. Паразитизм как биологический феномен.

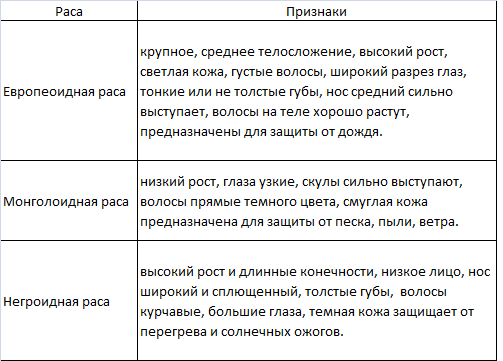

90. Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и распространения человеческих рас.

Человеческие расы – сложившиеся в процессе биологической эволюции группы людей внутри вида Homo sapiens. Принадлежность человека к той или иной расе определяется особенностью его генотипа и фенотипа. Представители разных рас принадлежат к одному виду и при скрещивании дают плодовитое потомство.

Негроидная раса (жители тропических стран, подвергающие действию ультрафиолетового излучения, имеют темный цвет кожи, содержащей защищающий пигмент – меланин, темные курчавые волосы, создающие теплоизоляционный слой).

Монголоидная раса (люди живущие в открытых степях с сухими горячими ветрами, имеют суженные глазные щели).

Европеоидная раса (узкий более длинный нос, так как холодный воздух при вдыхании прогревается в носовых ходах).

Метизация – смешение рас (происходит обычно на границе их ареалов).

Видовое единство человека:

Вид – Homo sapiens

Сходное физиологическое строение

Сходный набор хромосом (состав ДНК)

При скрещивании между собой дают плодовитое потомство

Одинаковый интеллектуальный потенциал.

Расизм – совокупность учений, в основе которых лежат положения о физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру.

91. Биосфера как естественно-историческая система. Вклад русских и советских ученых в развитие учения о биосфере (в.В.Докучаев, в.И. Вернадский).

Термин «биосфера» введен австрийским геологом Зюссом в 1875 году для обозначения особой оболочки Земли, образованной совокупностью живых организмов, что соответствует биологической концепции биосферы.

Вернадский развил это направление и разработал учение о биосфере как глобальной системы нашей планеты, в которой основной ход геохимических и энергетических превращений определяется живым веществом. Он распространил понятие биосферы не только на сами организмы, но и на среду их обитания, чем придал концепции биосферы биогеохимический смысл. Большинство явлений, меняющих в масштабе геологического времени облик Земли, рассматривали ранее как чисто физические, химические или физико-химические. С именем Вернадского связано также формирование социально-экономической концепции биосферы, отражающей ее превращение на определенном этапе эволюции в ноосферу вследствие деятельности человека, которая приобретает роль самостоятельной геологической силы. Учитывая системный принцип организации биосферы, а также то, что в основе ее функционирования лежат круговороты веществ и энергии, современной наукой сформулированы биохимическая, термодинамическая, биогеоценотическая, кибернетическая концепции биосферы.

Согласно В.И. Вернадскому, биосфера —это такая оболочка, в которой существует или существовала в прошлом жизнь и которая подвергалась или подвергается воздействию живых организмов. Она включает: 1)живое вещество, образованное совокупностью организмов; 2)биогенное вещество, которое создается и перерабатывается в процессе жизнедеятельности организмов (газы атмосферы, каменный уголь, нефть, сланцы, известняки и др.);3)косное вещество, которое образуется без участия живых организмов (продукты тектонической деятельности, метеориты); 4)биокосное вещество, представляющее собой совместный результат жизнедеятельности организмов и абиогенных процессов (почвы) –на почвах и их исследовании доказывал свои теории Докучаев !!

Учение о биосфере создано Вернадским, опубликовано в 1926 году в труде «Биосфера».

Биологическая концепция.

Самые ранние представлении\я о биосфере как совокупности живых организмов. Первым термин употребил Ламарк(трансформизм) биосфера – область жизни).

Милль и Зюсс: « Биосфера – совокупность живых существ»

Ошибка концепции: исследователи отделяли живое от неживого.

Биогеохимическая концепция.

Немецкий ученый Малишотт выдинул идею го том, что биосфера выражается прежде всего в круговороте веществ с участием живых существ.

Докучаев писал о совместном действии климата, живых организмов, минеральной среды в образовании почыв. Наиболее распростарненная концепция.

Термодинамическая концепция.

Биосфера – система, которая обменивается с космосом энергией и подчиняется Ворому Закону термодинамики.

Кибернетическая концепция.

Биосфера – система саморегулирующаяся, которую можно моделировать и изучать протекающие в ней процессы.

Геохимическая концепция.

Живые организмы взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Пр этом создаются глубокие метаболические связи с геохимическими факторами. Минеральные вещества идут на построении е скелета, регуляцию осмоса, функции кровеносной системы, велючается в обмен веществ. Изменяется среда – изменяется состав организмов. Дальнейшая разработка концепции принадлежит Вернадскому.

В. В. Докучаев — основоположник современного почвоведения и учения о зонах природы.

Биосфера – это такая оболочка, в которой существует, и существовала в прошлом жизнь и которая подвергалась и подвергается воздействию живых организмов. По почве можно сказать о том, какие силы, процессы и вообще окружающая среда ее формировали Она включает: живое вещество, образованное совокупностью организмов; биогенное вещество, которое создается и перерабатывается в процессе жизнедеятельности организмов; косное вещество, которое образуется без участия живых организмов; биокосное вещество, представляющее собой совместный результат жизнедеятельности организмов и абиогенных процессов.