- •Экзаменационные вопросы для: Стоматология, семестр 02 Биология

- •Уровни организации живого. Человек в системе природы.

- •2. Определение понятия жизни на современном этапе науки. Критика метафизических и идеалистических представлений о сущности жизни. Фундаментальные свойства живого.

- •3. Теории происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития жизни на Земле (химический, предбиологический, биологический, социальный).

- •1. Химический.

- •2.Биологический.

- •3.Социальный.

- •4. Эволюционно обусловленные уровни организации жизни на Земле.

- •5. Человек в системе природы. Специфика проявления биологического и социального в человеке.

- •9. Клеточный цикл, его периодизация. Митотический цикл и его механизмы. Проблемы клеточной пролиферации в медицине. Онкогенез, теории онкогенеза (см тетрадь)

- •10. Химический состав и морфофункциональная характеристика хромосом. Метафазная и интерфазная хромосомы.

- •12. Цитоплазматические мембраны. Химический состав, строение, функции.

- •13. Морфобиологическая характеристика основных органелл клетки (рибосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, эндоплазматический ретикулум).

- •14. Принципы передачи сигналов в клетку. Понятие о g-белках.

- •17. Зависимость между типами яйцеклеток и характером дробления зиготы.

- •18. Гаструляция. Типы гаструляции. Гисто- и органогенез.

- •19. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы.

- •20. Постнатальный онтогенез и его периоды. Взаимодействие социального и биологического в развитии человека.

- •21. Биологические и социальные аспекты старения и смерти. Проблема долголетия. Понятие о геронтологии и гериатрии.

- •22. Регенерация как свойство живого к самообновлению и восстановлению. Физиологическая регенерация, ее биологическое значение.

- •23. Репаративная регенерация и способы ее осуществления. Проявление репаративной способности в филогенезе. Соматический эмбриогенез.

- •24. Проявление репаративной способности у человека. Биологическое и медицинское значение проблемы регенерации.

- •25. Понятие о гомеостазе. Генетические и клеточные основы гомеостатических реакций организма.

- •26. Проблема трансплантации органов и тканей. Разновидности трансплантации. Тканевая несовместимость и пути ее преодоления.

- •27. Понятие о клинической и биологической смерти. Реанимация.

- •28. История становления эволюционной идеи. Сущность представлений ч.Дарвина о механизме биологической эволюции. Синтетическая теория эволюции.

- •29. Понятие о биологическом виде. Критерии вида. Реальность биологического вида.

- •30. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Их взаимодействие в процессе эволюции.

- •31. Популяционные волны и их роль в эволюционном процессе (на любом примере).

- •32. Популяционная структура вида. Понятие о популяции, ее характеристика. Закон Харди-Вайнберга - определение, математическое выражение.

- •34. Изоляция как элементарный фактор эволюции. Формы изоляции. Примеры и их интерпретация.

- •35. Естественный отбор и его формы. Творческая роль естественного отбора.

- •36. Среда как эволюционное понятие. Диалектико-материалистическое решение вопроса биологической целесообразности.

- •37. Тип Хордовые. Систематика, морфология

- •38. Подтип Позвоночные. Систематика, морфология.

- •45. Наследственность и изменчивость - фундаментальные свойства живого.

- •47. Предмет, задачи, методы генетики. Этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики.

- •48. Генотип, геном, фенотип. Взаимодействие аллелей в детерминации признаков: доминирование, промежуточное проявление, рецессивность, кодоминирование.

- •49. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. 1:1

- •50. Независимое комбинирование неаллельных генов и его цитологические основы.

- •51. Дигибридное и полигибридное скрещивания. Общая формула расщепления при независимом наследовании.

- •52. Принцип анализирующего скрещивания и его использование в генетическом анализе. Анализирующее скрещивание в случае независимого и сцепленного наследования.

- •53. Условия менделирования признаков. Менделирующие признаки у человека - примеры.

- •54. Множественные аллели. Наследование групп крови (аво - системы) у человека.

- •55. Полигенное наследование - примеры, в том числе и у человека.

- •56. Взаимодействие неаллельных генов - комплементарность, эпистаз, плейотропия - примеры.

- •57. Сцепление генов. Основные положения хромосомной теории наследственности. Полное и неполное сцепление, кроссинговер.

- •58. Хромосомное определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом (на примере человека).

- •59. Понятие о гене, особенности его строения в клетках прокариот.

- •60. Генетический код и его свойства. Структурная и функциональная классификация генов. Примеры.

- •61. Избыточность днк эукариот. Структурная и функциональная классификация генов.

- •62. Типы рнк и их функциональная характеристика. Сходство и различие с днк. Формы существования и-рнк эукариот. Ферментативные Функции pнк.

- •63. Репликация днк.

- •64. Общая схема кодирования и реализации генетической информации в клетках про- и эукариот. Биологическая роль белков.

- •65. Экспрессия генов в клетках про- и эукариот.

- •66. Основные этапы биосинтеза, протекающие по матричному принципу. Участие т-рнк в синтезе белков.

- •67. Понятие об опероне. Опероны про- и эукариот. Регуляция деятельности адаптивных оперонов прокариот в реакциях расщепления (на примере лактозного оперона кишечной палочки). Сплайсинг белков.

- •68. Регуляция деятельности адаптивных оперонов в клетках прокариот в реакциях синтеза (на примере аргининового оперона кишечной палочки).

- •69. Формы изменчивости организмов - модификационная, комбинативная, мутационная. Их значение в онтогенезе и эволюции.

- •70. Норма реакции. Адаптивный характер модификаций. Роль наследственности и среды в развитии, обучении и воспитании человека.

- •71. Мутационная изменчивость, классификация мутаций по изменению в генотипе. Генные мутации. Роль их в патология человека.

- •Типы мутаций:

- •72. Комбинативная изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в обеспечении генотипического разнообразия.

- •73. Мутации соматические и генеративные, их роль в патологии человека.

- •74. Спонтанные и индуцированные мутации. Мутагены. Мутагенез и канцерогенез.

- •75. Хромосомные аберрации. Геномные мутации. Хромосомные синдромы человека.

- •76. Значение генетики для медицины. Цитогенетические методы изучения наследственности человека.

- •77. Человек как объект генетического анализа, методы изучения наследственности человека и их возможности.

- •82. Генеалогический метод изучения наследственности человека и его возможности. Примеры болезней, сцепленных с х-хромосомой.

- •83. Понятие о близнецах. Близнецовый метод и его возможности.

- •84. Принципы профилактики наследственных болезней.

- •85. Принцип составления и анализа родословных.

- •86. Положение человека в системе животного мира. Качественное своеобразие человека.

- •87. Доказательства животного происхождения человека (анатомо- физиологические, биохимические, генетические).

- •88. Основные этапы антропогенеза. Ископаемые предки человека. Соотносительная роль биологических и социальных факторов в эволюции человека.

- •89. Популяционная структура человечества. Демы. Изоляты. Люди как объект действия эволюционных факторов.

- •90. Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и распространения человеческих рас.

- •91. Биосфера как естественно-историческая система. Вклад русских и советских ученых в развитие учения о биосфере (в.В.Докучаев, в.И. Вернадский).

- •92. Функции биосферы в развитии природы Земли и поддержания в ней динамического равновесия.

- •93. Биосфера как естественно-историческая система. Современные концепции биосферы: биохимическая; биогеоценологическая, термодинамическая, геофизическая, социально-экологическая.

- •94. Человек и биосфера. Ноосфера - высший этап эволюции биосферы.

- •95. Определение науки экологии. Среда как экологическое понятие. Факторы среды. Экосистема, биогеоценоз, антропобиоценоз.

- •96. Человек как творческий экологический фактор. Роль медицинских работников в охране окружающей среды.

- •97. Предмет экологии человека. Биологической и социальный аспекты адаптации населения к условиям жизнедеятельности.

- •98. Антропогенные экосистемы как результат индустриализации, химизации, урбанизации, развитие транспорта, выход в космос.

- •99. Эволюция биосферы. Учение акад. В.И. Вернадского.

- •100. Основные формы биологических связей в антропобиогеоценозах. Паразитизм как биологический феномен.

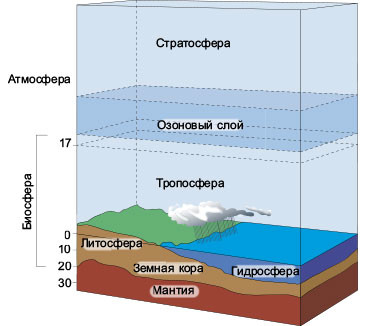

4. Эволюционно обусловленные уровни организации жизни на Земле.

Уровни организации живых систем на Земле:

Молекулярный (отдельные виды РНК, ДНК и белки)

Субклеточный (бактерии)

Клеточный (прокариоты, одноклеточные эукариоты)

Тканевый (ткани грубых клеток)

Органный (органы)

Организменный (самостоятельные существующие особи)

Популяционный (популяция – элементарная эволюционная единица)

Биоценотический (экосистемы, состоящие из разных популяций)

Биосферный (все живое население Земли)

Любая живая система, как бы сложно она ни была организована, состоит из биологических макромолекул: нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов, а также других важных органических веществ. С этого уровня начинаются разнообразные процессы жизнедеятельности организма: обмен веществ и превращение энергии, передача наследственной информации и др.

Клетки многоклеточных организмов образуют ткани - системы сходных по строению и функциям клеток и связанных с ними межклеточных веществ. Ткани интегрируются в более крупные функциональные единицы, называемые органами. Внутренние органы характерны для животных; здесь они входят в состав систем органов (дыхательной, нервной и пр.). Например, система органов пищеварения - полость рта, глотка, пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкая кишка, толстая кишка, заднепроходное отверстие. Подобная специализация, с одной стороны, улучшает работу организма в целом, а с другой - требует повышения степени координации и интеграции различных тканей и органов.

Клетка - структурная и функциональная единица, а также единица развития всех живых организмов, обитающих на Земле. На клеточном уровне сопрягаются передача информации и превращение веществ и энергии.

Элементарной единицей организменного уровня служит особь (вид) основная структурная единица биологической систематики живых организмов; таксономическая, систематическая единица, группа организмов с общими морфофизиологическими, биохимическими и поведенческими признаками, способная к взаимному скрещиванию, которое даёт в ряду поколений плодовитое потомство,

Совокупность организмов одного и того же вида, объединенная общим местом обитания, в которой создается популяция - совокупность организмов одного вида, длительное время обитающих на одной территории и частично или полностью изолированных от особей других таких же групп.

Биогеоценоз - совокупность организмов разных видов и различной сложности организации с факторами среды их обитания. В процессе совместного исторического развития организмов разных систематических групп образуются динамичные, устойчивые сообщества.

Биосфера - совокупность всех биогеоценозов, система, охватывающая все явления жизни на нашей планете. На этом уровне происходит круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов.

5. Человек в системе природы. Специфика проявления биологического и социального в человеке.

Человек в системе природы:

царство - животные

тип - хордовые

подтип - позвоночные

класс - млекопитающие

подкласс - плацентарные

отряд - приматы

подотряд - антропоиды (человекоподобные)

секция - высшие узконосые обезьяны

семейство - гоминиды

род - Homo

вид - Homo sapiens

Социальная эволюция – общественная эволюция, пришедшая на смены биологической эволюции человека. В социальной эволюции человека выделяют три этапа:

Создание искусства как своеобразной формы познание и отображение мира (наскальные рисунки)

Приручение животных и развитие земледелия

Научно-техническая революция (эпоха Возрождения – до наших дней)

Ноосфера – оболочка, выделившаяся из биосферы,

Заселение человеком всей планеты.

Преобладание геологической роли человека над другими геологическими процессами.

Расширение границ биосферы и выход в космос.

Открытие новых источников энергии.

Равенство людей все рас и религий.

Исключения войн из жизни общества.

Свобода научной мысли и научного искания.

Преобразование первичной природы Земли с целью

сделать ее способной удовлетворить потребности

населения.

Отличие челобрека от животных

прямохождение - большой палец, амортизация стопы, кифозы и лордозы, меньшее развитие грудной клетки

уменьшение скорости хождения, гипертрофия тканей, остеохондроз, вены на ногах

хватательный орган руки

4.большое развитие мозга и коры больших полушарий

5.лишение шерсти кожи, в итоге вообще полысение кожи

Отличие челобрека в эволюции

хордовый

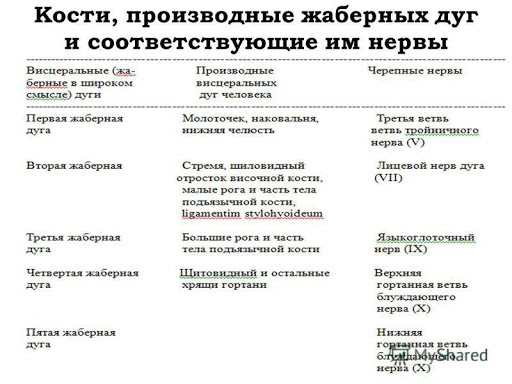

жаберные

щели из глотки

жаберные

щели из глотки

Эмбриогенез мозговых пузырей

Первая и вторая сигнальная система

6. Клетка как элементарная структурно-функциональная единица жизни. Формы клеточной (про- и эукариоты) и доклеточной (прионы, вироиды, вирусы) организации жизни на Земле. 7. Клеточная теория. История и современное состояние. Значение ее для биологии и медицины. 8. Клетка как открытая система. Организация потоков вещества, энергии и информации в клетке. Нуклеиновые кислоты, их химический состав, биологическая роль. 9. Клеточный цикл, его периодизация. Митотический цикл и его механизмы. Проблемы клеточной пролиферации в медицине. Онкогенез, теории онкогенеза. 10. Химический состав и морфофункциональная характеристика хромосом. Метафазная и интерфазная хромосомы. 11. Основные химические компоненты клетки. Понятие об основных и микроэлементах. 12. Цитоплазматические мембраны. Химический состав, строение, функции. 13. Морфобиологическая характеристика основных органелл клетки (рибосомы, митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, эндоплазма-тический ретикулум). 14. Принципы передачи сигналов в клетку. Понятие о G-белках. 15. Гаметогенез. Мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристики. 16. Оплодотворение. Партеногенез (формы, распространенность в природе). 17. Зависимость между типами яйцеклеток и характером дробления зиготы. 18. Гаструляция. Типы гаструляции. Гисто- и органогенез. 19. Роль наследственности и среды в онтогенезе. Критические периоды развития. Тератогенные факторы. 20. Постнатальный онтогенез и его периоды. Взаимодействие социального и биологического в развитии человека. 21. Биологические и социальные аспекты старения и смерти. Проблема долголетия. Понятие о геронтологии и гериатрии. 22. Регенерация как свойство живого к самообновлению и восстановлению. Физиологическая регенерация, ее биологическое значение. 23. Репаративная регенерация и способы ее осуществления. Проявление репаративной способности в филогенезе. Соматический эмбриогенез. 24. Проявление репаративной способности у человека. Биологическое и медицинское значение проблемы регенерации. 25. Понятие о гомеостазе. Генетические и клеточные основы гомеостатических реакций организма. 26. Проблема трансплантации органов и тканей. Разновидности трансплантации. Тканевая несовместимость и пути ее преодоления. 27. Понятие о клинической и биологической смерти. Реанимация

6. Клетка как элементарная структурно-функциональная единица жизни. Формы клеточной (про- и эукариоты) и доклеточной (прионы, вироиды, вирусы) организации жизни на Земле. Клетка – элементарная живая система, основная структурная и функциональная единица растительных и животных организмов, способная к самообновлению, саморегуляции и самовопроизведению.

Прокариоты (доядерные) составляют надцарство, включающие одно царство – дробянки, объединяющие подцарство – архебактерии, бактерии и оксифотобактерии (отделы: цианобактерии и хлороксибактерии)

Эукариоты (ядерные) составляют надцарство. Оно объединяет царство – грибы, животные, растения.

Вирусы – это неклеточные формы жизни; простейшие формы жизни, представляющие собой молекулы нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), заключенные в белковую оболочку и способные инфицировать живые организмы. От других инфекционных агентов вирусы отличает капсид.

Вирусами вызываются следующие болезни человека: корь, грипп, ангина, сибирская язва, краснуха, чума, холера, СПИД, дифтерия, бешенство)

Вирусы:

ДНК-содержащие: с 1 нитью нуклеиновой кислоты (бактериофаг); с 2 нитями нуклеиновой кислоты - аденовирусы (вирусы оспы, герпеса)

РНК-содержащие: с 1 нитью нуклеиновых кислот - энтеровирусы (вирусы гриппа, бешенства, вирусы растений, табачной мозаики); с 2 нитями нуклеиновой кислоты – ретровирусы (ВИЧ-вызывающий СПИД)

Вироиды – патогенны растений, которые состоят из короткого фрагмента (несколько сотен нуклеотидов) высококомплементарной, кольцевой, одноцепочной РНК, не покрытой белковой оболочкой, характерной для вирусов.

Прионы – особый класс инфекционных агентов, чисто белковых, не содержащих нуклеиновых кислот, вызывающих тяжелые заболевания ЦНС у человека и ряда высших животных.

7. Клеточная теория. История и современное состояние. Значение ее для биологии и медицины. Клеточная теория – одно из величайших научных обобщений 19в. Создатель этой теории – немец, ученый Т. Шванн, который опираясь на работы И. Шлейдена в 1838-1839г. сформулировал следующие положения:

Все организмы животных и растений состоят из клеток

Каждая клетка функционирует независимо от других, но вместе со всеми

Все клетки возникают из бесструктурного вещества неживой материи

Позднее Р. Вирхов (1858г.) внес существенное уточнение в последнее положение теории: - все клетки возникают из клеток путем деления.

Современная клеточная теория:

Клетки образуются путем деления ранее существовавших

Клетки являются микроскопической живой системой

В клетках осуществляется: - метаболизм (обмен веществ); обратимые физиологические процессы (дыхание, поступление и выделение веществ, раздражимость, движение); необратимые процессы (рост и развитие)

Все многоклеточные организмы также состоят из клеток и их производных

Главный смысл книги «Целлюлярная патология» автор Р. Вирхов – суть любого заболевания состоит в том, что поражены какие-либо клетки.

Без изменений морфологии клеток нет заболевания.

8. Клетка как открытая система. Организация потоков вещества, энергии и информации в клетке. Нуклеиновые кислоты, их химический состав, биологическая роль. Как открытая система клетка состоит из следующих веществ:

1. Органические элементы (O C N CA NA K FE MG H \ CU MO ZN NI CR CO \ AG AU SE)

2. Неорганические элементы (вода 70%, минеральные соли и ионы)

3. Углеводы (глюкоза, фруктоза, гликосахара)

4.Липиды (белый жир, бурый, гликолипиды на поверхностях мембран)

5. Белки ( все 4 конфигурации – линейный, спиральный, глобула и агрегат глобул)

6. Днк и Рнк

Транспорт веществ необоходим для поддержания гомеостаза, среды ph, клеточных ферментов и их работы, питатлеьных веществ и наоборот веществ выведения токсинов и продуктов жизнедеятельности 1!!!

Способы поступления веществ в клетку:

Пассивный транспорт путем диффузии по градиенту концентрация или осмоса: (доставление мелких частиц через поры мембраны или растворяясь в би-слое липидов) O2, вода, NH3.

Облегченная диффузия: поступление в клетку крупных не заряженных молекул без затрат энергии с участием переносчика (сахара, аминокислоты)

Активный транспорт - перенос вещества через клеточную или внутриклеточную мембрану или через слой клеток, из области низкой концентрации в область высокой, т. е. с затратой свободной энергии организма. (насосы NA | K)

Эндоцитоз – захват крупных пищевых частиц (фагоцитоз) или жидкости (пиноцитоз)

Поступившие в клетку вещества могут:

Запасаться внутри клетки во включениях

Пойти транзитом через клетку

Использоваться для синтеза веществ необходимых клетке

Использоваться как источник энергии

Способы удаления веществ из клетки:

Непрерывное удаление секретируемых веществ

Регулируемое удаление веществ за счет внеклеточных сигналов

Все молекулы упаковываются в аппарате Гольджи в вакуоли(пузырьки), а за счет рецепторной функции мембраны могут удаляться из клетки, когда это необоходимо !!!