Лекция. Поражение ротоглотки при инфекционных заболеваниях

×Вы должны завершить лекцию за 1 ч. 20 мин..

К настоящему времени Вы заработали баллов: 0 из 0 возможных.

Введение

Поражение ротоглотки (тонзиллофарингиты) при инфекционных заболеваниях

Цель - изложение в лекционном материале вопросов причинно-следственных закономерностей, факторов возникновения, распространения и клинических особенностей поражений зева при инфекционных заболеваниях, сформировать у студентов знания в вопросах дифференциальной диагностики поражения ротоглотки инфекционного генеза и наметить тактику ведения больного.

План лекции:

1. Определение понятия тонзиллофарингитов

2. Актуальность

3. Частота острых тонзиллофарингитов

4. Этиология

5. Клиника бактериальных ОТФ

6. Клиника вирусных ОТФ

6. Выводы

Определение понятия тонзиллофарингитов

Исторически сложилось так, что все изменения в ротоглотке при инфекционных заболеваниях называют ангинами. Но ангина (или тонзиллит) – это острое инфекционное заболевание c поражением небных миндалин, в то время как при большинстве инфекционных болезней воспаление миндалин редко обходится без воспаления задней стенки глотки и наоборот. Это обусловлено тесным анатомическим соседством и сходством гистологического строения, так как миндалины и фолликулы задней стенки глотки — это скопления лимфоидной ткани.

В этом контексте лучше избегать термина «ангина» и отдать предпочтение термину «поражение зева» или «поражение ротоглотки», или «тонзиллофарингит». В настоящее время в зарубежной литературе часто используется термин острый тонзиллофарингит (ОТФ), который, в связи с едиными подходами к лечению, является объединяющим для острого воспаления небных миндалин (острый тонзиллит) и острого воспаления задней стенки глотки (острый фарингит), однако в подавляющем большинстве случаев имеет место воспаление обеих локализаций.

Актуальность

Поражения ротоглотки при различных инфекционных заболеваниях встречаются достаточно часто. Нередко практические врачи, выявив у больного поражение ротоглотки испытывают значительные трудности при постановке окончательного диагноза, что приводит в некоторых случаях к гипердиагностике тех или иных заболеваний, в частности дифтерии, а в других случаях - недооценке стремительно развивающейся симптоматики как части общего инфекционного процесса.

Кроме того, синдром поражения ротоглотки встречается при многих нозологических формах неинфекционного происхождения. Поэтому знание клинических и эпидемиологических особенностей заболеваний, сопровождающихся синдромом поражения ротоглотки (тонзиллита, фарингита и т.д.) играет важную роль в их дифференциальной диагностики.

Острые тонзиллофарингиты (ОТФ) относятся к числу наиболее распространенных внебольничных инфекционных заболеваний в мире. Выбор тактики лечения ОТФ представляет собой ответственную задачу. С одной стороны, с данной патологией наиболее часто связано излишнее и необоснованное назначение системной антибактериальной терапии, с другой – отказ от нее в некоторых случаях несет риск развития жизнеугрожающих осложнений.

Частота острых тонзиллофарингитов

Насколько же часто встречаются тонзиллофарингиты в медицинской практике и какими возбудителями они вызываются?

По данным статистики, в США ежегодно врачами общей практики и педиатрами осуществляется до 15 миллионов консультаций в связи с ОТФ. В странах Европы, Северной Америки, а также в нашем регионе заболеваемость тонзиллофарингитом достигает 5 % во взрослой популяции и 10 % — в детской.

Таким образом, если при осмотре больного выявляется поражение ротоглотки, то необходимо решить, к какой группе болезней относится это поражение, т.к. Острый тонзиллофарингит является полиэтиологичным заболеванием, в связи с чем данный термин без уточнения этиологии (вирусный/бактериальный/грибковый) не может выступать как клинический диагноз. Этиологическая расшифровка диагноза и определяет современную стратегию в отношении антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов. В качестве практически единственного главного показания к системной противомикробной терапии у иммунокомпетентных лиц рассматривается стрептококковый (БГСА) генез воспаления (за исключением редких случаев острого тонзиллофарингита, вызванного другими бактериями). Эта концепция отражена и в Международной классификации болезней 10-го пересмотра, в соответствии с которой острые фарингиты и тонзиллиты разделены на «Стрептококковые» (J02.0 и J03.0) и «Вызванные другими уточненными возбудителями» (J02.8 и J03.8).

Этиология

Что касается этиологического фактора, то по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC)[4], подавляющее большинство (85 %) случаев острого тонзиллофарингита имеет вирусное происхождение: аденовирусы, энтеровирусы, вирусы Эпштейна — Барра и т.д. (и поэтому не требует назначения антибактериальной терапии). Среди бактериальных возбудителей важнейшее значение имеет бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА, или Streptococcus pyogenes). С данным возбудителем связано от 5 до 15% случаев острых тонзиллофарингитов во взрослой популяции и 20-30% - у детей. Определенную роль играют другие бактериальные возбудители, такие как стрептококки группы С и G, Streptococcus pneumoniae, Arcanobacterium haemolyticum, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae; реже - спирохеты (ангина Симановского-Плаута-Венсана), анаэробы. Острый тонзиллит также является одним из основных симптомов таких заболеваний, как дифтерия (Corynebacterium diphtheriae) и гонорея (Neisseria gonorrhoeae). Основным возбудителем микотического поражения ротоглотки являются дрожжеподобные грибы рода Candida.

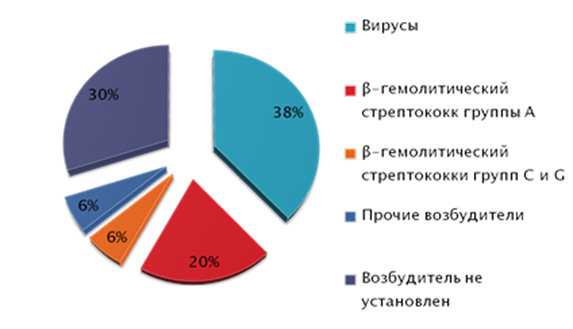

Этиологическая структура острых тонзиллофарингитов согласно данным Bisno A L (2005) представлена на графике 1:

График 1. Этиологическая структура острых тонзиллофарингитов (по Bisno AL, 2005)

Решение вопроса этиологической природы ОТФ имеет большое практическое значение, прежде всего для проведения правильного лечения.

Значимость синдрома ОТФ для дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний

Существуют инфекционные болезни, при которых поражение ротоглотки является самым частым, важным и ярким синдромом, вокруг которого и строится дифференциально-диагностический поиск (например, при дифтерии зева).

При других инфекциях поражение ротоглотки относится, в числе других 2-3 синдромов, к кардинальным – например, при скарлатине, инфекционном мононуклеозе и др.

Наконец, при некоторых инфекциях, таких как иерсиниозы, брюшной тиф, поражение ротоглотки возможно, т.к. обусловлено патогенетически, но остается второстепенным – дополняющим, но не определяющим общую картину заболевания.

Если окажется, что у больного не ангина, а симптоматический тонзиллофарингит, то следующий этап дифференциальной диагностики - распознавание нозологической формы болезни, обусловившей появление тонзиллита. Это могут быть:

• ангина (стрептококковая, стафилококковая, смешанная и т.д.);

• симптоматический тонзиллофарингит при других инфекционных и неинфекционных болезнях;

• обострение хронического тонзиллита.

По числу нозологических форм наибольшей является 2-я группа болезней.

В таблице 1 представлено соотношение между возможными возбудителями острого тонзиллофарингита и клинической картиной заболеваний.

Таблица 1. Возбудители острого тонзиллофарингита.

Микроорганизм |

Клиническая картина/синдромы |

Бактерии |

|

Бета-гемолитический стрептококк группы А |

Тонзиллофарингит Скарлатина |

Бета-гемолитические стрептококки групп С и G |

Тонзиллофарингит |

Acaranobacterium haemolyticum |

Скарлатиноподобная сыпь, фарингит |

Neisseria gonorrhoeae |

Тонзиллофарингит |

Corynebacterium diphtheriae |

Дифтерия |

Анаэробы (микс-инфекция), спирохеты |

ангина Симановского-Плаута-Венсана |

Fusobacterium necrophorum |

Cиндром Лемьера, паратонзиллярный абсцесс |

Francisella tularensis |

Туляремия (в т.ч. орофарингеальная) |

Yersinia pestis |

Чума |

Yersinia enterocolitica |

Энтероколит, фарингит |

Вирусы |

|

Аденовирус |

Фарингоконъюнктивальная лихорадка |

Вирусы простого герпеса (I и II типа) |

Гингивостоматит |

Вирус Коксаки |

Герпангина |

Риновирус |

Катаральный синдром |

Коронавирус |

Катаральный синдром |

Вирусы гриппа А и В |

Грипп |

Вирус парагриппа |

Катаральный синдром, «ложный круп» |

Вирус Эпштена-Барр |

Инфекционный мононуклеоз |

Цитомегаловирус |

Цитомегаловирусный мононуклеоз |

ВИЧ |

Первичная острая ВИЧ-инфекция |

Микоплазма |

|

Mycoplasma pneumonia |

Пневмония, бронхит |

Хламидии |

|

Chlamydophila pneumonia |

Бронхит, пневмония |

Chlamydophila psittaci |

Пситтакоз |

Клиника бактериальных ОТФ

Клиника ОТФ при различных заболеваниях

Проявления тонзиллофарингитов при различных заболеваниях имеют сходную клиническую картину.

Основной жалобой при ОТФ является дискомфорт или боль в горле, усиливающиеся при глотании. При неосложненном течении, как правило, боль имеет симметричный характер. При выраженном вовлечении в воспалительный процесс боковых столбов глотки и/или реактивном отеке паратонзиллярной клетчатки возможна иррадиация в ухо, особенно выраженная при глотании.

Из системных проявлений необходимо отметить:

- лихорадку, уровень которой не коррелирует с этиологическим фактором и не может являться ориентиром для определения показаний к системной антибактериальной терапии;

- симптомы инфекционного токсикоза.

Местные проявления:

- гиперемия и отек небных миндалин, небных дужек, задней стенки глотки (реже, мягкого неба и язычка);

- налеты на небных миндалинах (реже, на задней стенке глотки);

- явления регионарного лимфаденита (увеличение, уплотнение, болезненность подчелюстных, передне- и задне-шейных лимфатических узлов).

Изолированная оценка наличия того или иного симптома (в т.ч. и налетов на миндалинах) не позволяет дифференцировать вирусную и бактериальную этиологию заболевания.

Клинические особенности некоторых инфекционных заболеваний, сопровождающихся ОТФ

Учитывая то, что бактериальные тонзиллофарингиты имеют более тяжелое течение, чаще дают осложнения, а также требуют повышенного внимания, начнем проведение дифференциальной диагностики с них.

Стрептококковая ангина - самая частая форма ангины. Инкубационный период короткий (10-12 ч), болезнь начинается остро, появляются головная боль, разбитость, температура тела быстро достигает высокого уровня (до 40°С). Для диагностики важно то, что в первые часы болезни болей в горле не отмечается, в связи с чем врач часто не думает о возможности ангины. На фоне общей интоксикации иногда лишь к концу 1-х суток появляются боли при глотании и объективные признаки острого тонзиллита. Лихорадка длится 3-5 дней. Более длительное повышение температуры тела может быть лишь при осложненной ангине. Кожа лица чаще гиперемирована, иногда выделяется бледный носогубный треугольник. Частыми и ранними симптомами являются увеличение и умеренная болезненность верхних переднешейных (углочелюстных) лимфатических узлов.

По характеру и выраженности изменений в нёбных миндалинах различают катаральную, фолликулярно-лакунарную и язвенно-некротическую ангину. При катаральной ангине отмечаются гиперемия и отечность нёбных дужек, язычка, миндалин. Если на этом фоне на миндалинах сквозь гиперемированную слизистую оболочку просвечивают нагноившиеся фолликулы, значит это фолликулярная ангина, а при наличии гноя в лакунах — лакунарная. Нередко эти формы лишь отдельные этапы болезни. Ангина может начаться как катаральная, но затем формируется картина фолликулярной и даже лакунарной ангины. При некротической ангине отмечается дефект слизистой оболочки миндалин, покрытый грязносерым налетом.

Основной целью дифференциальной диагностики ангины является раз-граничение стрептококковой и вирусной этиологии заболевания. Как уже говорилось выше, ни один из клинических признаков не может достоверно свидетельствовать о той или иной этиологии тонзиллофарингита.

Во многих отечественных и зарубежных работах последних лет была продемонстрирована крайне низкая информативность уровня маркеров воспаления (лейкоцитоз, нейтрофилез, «сдвиг влево», СОЭ, С-реактивный белок, прокальцитонин). Несмотря на то, что высокий уровень маркеров воспаления несколько чаще отмечается при бактериальном ОТФ, он возможен и при вирусном происхождении воспаления, в то время как низкие их уровни ни в коем случае не исключают стрептококковую этиологию.

В течение последних десятилетий, при невозможности экспресс-диагностики, использовался ряд ориентировочных клинических и клинико-параклинических шкал для оценки вероятности стрептококковой инфекции, либо предлагалась клинико-эпидемиологическая диагностика, основанная на характерных сочетаниях симптомов при стрептококковом и вирусном тонзиллофарингите (таблица 2). Однако, опыт использования подобных шкал и клинико-эпидемиологической диагностики продемонстрировал их относительную неточность.

Таблица 2. Наиболее типичные эпидемиологические и клинические признаки, сочетающиеся с острыми стрептококковым и вирусным тонзиллофарингитами (приведено по IDSA).

Острый стрептококковый тонзиллофарингит |

Острый вирусный тонзиллофарингит |

Внезапный дебют боли в горле Возраст 5-15 лет Лихорадка Головная боль Тошнота, рвота, боль в животе Изолированные признаки воспаления в ротоглотке Островчатый налет на миндалинах Петехиальная энантема на мягком небе Передне-шейный лимфаденит Наибольшая распространенность зимой и ранней весной Анамнез контакта с больным со стрептококковым ОТФ Скарлатиноподобная сыпь |

Конъюнктивит Острый ринит Кашель Диарея Осиплость Единичные афты полости рта Вирусная экзантема |

Выяснение же этиологии заболевания является ведущим в определении тактики терапии. В связи с этим единственным инструментом диагностики остается выделение БГСА в материале с небных миндалин и задней стенки глотки путем:

А) бактериологического культурального исследования;

Б) использования экспресс-тестов на поверхностный антиген БГСА.

Чувствительность и специфичность бактериологического исследования оцениваются как близкие к 100%. Предварительный результат может быть оценен через 24 часа, окончательный – через 48-72 часа.

Из средств экспресс-диагностики в настоящее время используются тесты, основанные на методе иммуноферментного анализа или иммунохроматографии. Получение результата - «у постели больного» в течение 4-10 минут. Специфичность и чувствительность современных тест-систем составляют 94 и 97% соответственно, что позволяет не дублировать бактериологическое исследование при отрицательном результате.

Лечение стрептококковой ангины - 100% штаммов бета-гемолитического стрептококка группы А in vitro чувствительны к природному пенициллину и, соответственно, всем бета-лактамным препаратам последующих генераций. В связи с этим стартовым препаратом для лечения острого стрептококкового тонзиллофарингита остается пенициллин (феноксиметилпенициллин внутрь). Альтернативным препаратом с меньшей кратностью приема является амоксициллин. У пациентов с доказанной аллергией на бета-лактамные антибиотики возможно назначение пероральных цефалоспоринов II-III поколения, а при аллергии на цефалоспорины - макролидов (азитромицин) или линкосамидов (линкомицин).

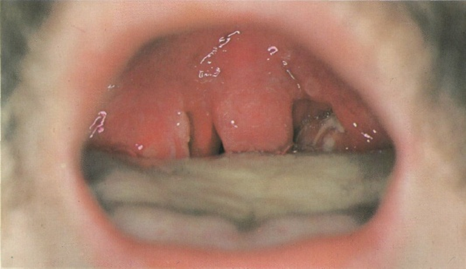

Рис. 1. Стрептококковая ангина

Скарлатина ближе всего стоит к ангине, так как вызывается тем же гемолитическим стрептококком группы А, как и ангина.

Отличием является то, что скарлатиной болеют лица, не имеющие иммунитета к эритрогенному токсину стрептококка, в результате действия которого, помимо изменений, свойственных больным ангиной, появляются гиперемия кожи, мелкоточечная сыпь с последующим шелушением кожи, тахикардия. При осмотре зева отмечается «пылающий зев» - необычно яркая гиперемия слизистой оболочки, «малиновый язык» - гиперемированный язык с увеличенными сосочками. В периоде реконвалесценции появляется пластинчатое шелушение кожи, особенно выраженное на пальцах рук. При внимательном осмотре больных диагноз скарлатины и дифференцирование ее от ангины не вызывают трудностей. Лабораторного подтверждения диагноза скарлатины, по существу, нет. Лечение аналогичное лечению ангины.

При скарлатине отмечают катаральную, паренхиматозную и некротическую формы ангины. Заболевание начинается остро. Слизистая оболочка небных миндалин, мягкого неба, язычка – ярко-красного цвета ("пылающий зев"). Эти изменения четко отграничены от здоровых тканей твердого неба полукруговыми линиями с обеих сторон, что характерно для скарлатины. Гиперемия и отечность распространяются на заднюю стенку глотки. Небные миндалины увеличены.

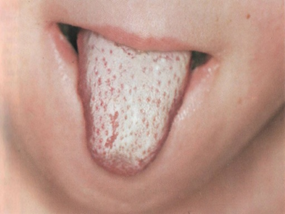

Язык в начале заболевания густо обложен белым налетом. Со 2–3-го дня язык постепенно очищается, начиная с кончика и боков, а к концу недели он становится ярко-красного цвета, видны гипертрофированные сосочки языка ("малиновый") (Рис.2). Регионарные лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Типичная форма скарлатины отличается от ангины появлением экзантемы на 1–2-й день болезни. Мелкоточечная сыпь на гиперемированном фоне кожи сохраняется 5–7 дней. Расположение сыпи преимущественно на боковых поверхностях туловища, внизу живота, на сгибательных поверхностях конечностей со сгущением в области естественных складок кожи (Рис.3). Характерным является симптом Филатова – бледность носогубного треугольника на фоне яркой гиперемии щек. После исчезновения сыпи начинается шелушение кожи. Лабораторного подтверждения диагноза скарлатины, по существу, нет. Лечение аналогичное лечению ангины.

Рис. 2 – 3 “Белый малиновый язык" экзантема при скарлатине

Дифтерия зева характеризуется поражением нёбных миндалин. Дифференциальная диагностика некоторых форм дифтерии зева со стрептококковой ангиной может представлять трудности. Катаральную форму дифтерии зева приходится дифференцировать от катаральной ангины, островчатую - от лакунарной, пленчатую дифтерию зева - от некротической ангины. Токсическую дифтерию, при которой клиника особенно четко выражена, врачи иногда ошибочно рассматривают как стрептококковую ангину, осложненную паратонзиллярным абсцессом.

Катаральная форма дифтерии зева, при которой нет характерных фибринозных налетов на миндалинах, отличается она от стрептококковой ангины тем, что температура тела остается нормальной или субфебрильной, тогда как при ангине она повышается до фебрильных цифр (38°С). Боль в горле при глотании у больных катаральной дифтерией отсутствует или выражена слабо, при ангине — это одна из ведущих жалоб. При катаральной дифтерии зев умеренно гиперемирован, а на 2-3-й день болезни появляются небольшой отек и цианотичная окраска слизистой оболочки миндалин. Диагноз подтверждается выделением токсигенного штамма коринебактерий дифтерии.

При островчатой форме дифтерии зева небольшие участки фибринозного налета («островки») на поверхности миндалин легко снимаются шпателем, тонкие, очень напоминают гной, исходящий из лакун. Однако лакунарная ангина, в отличие от дифтерии, протекает с высокой лихорадкой, выраженными симптомами общей интоксикации, сильными болями в горле. Если не проводится специфического лечения, очаговые налеты на миндалинах становятся более плотными, сливаются между собой и образуют сплошную пленку, болезнь переходит в пленчатую форму.

Пленчатая дифтерия зева характеризуется образованием выраженных сплошных фибринозных налетов, не выходящих за пределы миндалин. Температура тела чаще субфебрильная, но иногда повышается до" 38-39°С, боли в горле выражены слабо. При стрептококковой ангине некротические изменения появляются лишь при тяжелом ее течении с лихорадкой до 39-40 °С и выше, резко выражены признаки общей интоксикации (озноб, слабость, головная боль). Характерны сильные боли в горле при глотании, иногда из-за болей затруднено открывание рта.

При пленчатой дифтерии зева налет снимается с трудом, на месте его остается кровоточащая поверхность. Снятый налет не растирается между двумя шпателями, а как бы пружинит. Опущенный в воду, он не распадается и тонет на дно сосуда. Если смазать налеты на миндалинах раствором теллурита калия, то через 15-20 мин он темнеет (за счет восстановления соли до металлического теллура).

Распространенная дифтерия зева характеризуется тем, что фибринозный налет захватывает не только миндалины, но переходит и на окружающие участки слизистой оболочки (заднюю стенку глотки, мягкое нёбо, язычок). Именно эта распространенность налета и позволяет без труда дифференцировать данную форму дифтерии от ангины.

Токсическая дифтерия характеризуется появлением отека шейной клетчатки; при субтоксической дифтерии он односторонний, при интоксикации I степени доходит до середины шеи, II степени — до ключицы и при III степени — ниже ключицы. Бывают случаи ошибочной диагностики, когда вместо токсической дифтерии ставят диагноз ангины, осложненной паратоизиллярным абсцессом. Общими являются наличие отека на шее, высокая лихорадка, выраженные симптомы интоксикации. При токсической дифтерии выраженных болей в горле нет (дифтерийный токсин обладает анестезирующим действием). Процесс двусторонний. Грязно-серые налеты захватывают не только обе нёбные миндалины, но и окружающие ткани. Отек также двусторонний. Диагноз дифтерии подтверждается выделением возбудителя.

Основными дифференциально-диагностическими признаками дифтерии миндалин являются отсутствие профилактических прививок против дифтерии; свидетельство о наличии контакта с больным или носителем дифтерии, острое начало заболевания, наличие симптомов интоксикации, более выраженных при распространенной форме, невыраженность болевого синдрома, снижение рефлексов (рвотного, кашлевого), голос часто становится гнусавым, гиперемия слизистой оболочки умеренная (при тяжелых формах – цианотичная), наличие типичной фибринозной пленки; появление отеков мягких тканей ротоглотки и клетчатки шеи, отек зева превалирует над гиперемией.

Наличие динамики местных проявлений: на 2-е сутки – умеренная гиперемия зева, цианоз, отек миндалин. Налеты в виде паутины, слизеобразные, легко снимаются, но быстро появляются снова. На 4-е сутки наслоения становятся типичными, фибринозными, на 5–14-е сутки (в зависимости от клинической формы и схемы лечения) пленки отторгаются в виде плотных слепков.

Выделение при бактериологическом исследовании коринебактерий дифтерии (как токсигенных, так и нетоксигенных штаммов). Отсутствие возбудителя при наличии типичных клинических симптомов не является аргументом для снятия диагноза. Низкий уровень антитоксического иммунитета (меньше 0,03 МЕ/мл в реакции по Иерсену, менее чем 1:40 – в РПГА) и рост титра антител в динамике патологического процесса. Для постановки диагноза важны диагностика специфических осложнений, отсутствие эффекта от лечения антибиотиками и высокая эффективность от терапии противодифтерийной антитоксической сывороткой (ПДС).

Клинические проявления ангины Симановского-Плаута-Венсана, обусловленной ассоциацией Воrreli vincenti и веретенообразной палочки (Fusobacterium fusiforme Hoffman) и дающей до 5-8% всех ангин, отличаются отсутствием выраженных симптомов общей интоксикации, субфебрильной температурой, отсутствием болей в горле. Процесс обычно односторонний, отмечаются умеренная гиперемия, отек и увеличение одной небной миндалины. Затем на ее поверхности на фоне гиперемии появляется округлое серовато-белое пятно около 10 мм в диаметре, иногда больше. Со 2-3-го дня болезни на этом месте образуется сероватый налет, при снятии которого отмечается кровоточащий дефект (язва). Примерно с 5-го дня болезни язва принимает кратерообразную форму, по краям язвы можно видеть остатки налета. Характерен гнилостный запах изо рта. Репарация может затянуться на несколько недель. Лабораторное подтверждение диагноза этой формы ангины трудностей не вызывает. В мазке, окрашенном по Романовскому-Гимзе, можно обнаружить ассоциацию веретенообразных палочек и спирохет. Лечение антибиотиками пенициллинового ряда.

Сифилис: Поражение миндалин наблюдается при первичном и вторичном сифилисе. При оральном заражении после инкубационного периода (около 3 нед.) у больного появляется увеличение одной из миндалин, ее гиперемия, регионарный лимфатический узел умеренно увеличен, плотной консистенции, безболезненный. Болей при глотании больной не отмечает. Общее самочувствие остается удовлетворительным. Иногда наблюдается субфебрилитет, а больной чувствует легкое недомогание. В дальнейшем, спустя несколько дней, на пораженной миндалине развиваются некротические процессы, формируется твердый шанкр: иногда это небольшая эрозия (5-10 мм в диаметре) с четкими плотными краями и чистым дном, в других случаях на некротизированном участке миндалины появляется фибринозный налет, а после его отделения (отторжения) образуется крупная язва с плотными, приподнятыми краями (Рис.4).

Для дифференциальной диагностики очень важно наличие выраженного регионарного лимфаденита (на стороне поражения миндалины), его плотность и безболезненность. Имеет диагностическое значение и то, что при сифилисе изменения миндалин сохраняются очень длительно без существенной динамики (до месяца и более).

Могут наблюдаться поражения слизистой оболочки полости рта и миндалин при вторичном сифилисе. Диагностику в этом случае облегчает наличие обильной экзантемы и энантемы. Диагноз сифилиса должен быть подтвержден специфическими лабораторными методами. Лечение антибиотиками пенициллинового ряда.

Рис.4. Твердый шанкр при сифилисе