- •Учебно-методические рекомендации к занятию № 24 Тема занятия: «Физиология сердца. Методы исследования сердца».

- •I.Ответы на тестовые вопросы:

- •II. Ответы на вопросы для собеседования:

- •1. Анатомические особенности строения сердца человека (камеры сердца, клапанный аппарат сердца).

- •2. Гистологические особенности миокарда (виды кардиомиоцитов, межклеточные контакты).

- •3.Физиологические свойства миокарда.

- •4.Электрические явления в сердце, автоматизм клеток миокарда.

- •5.Электрическая активность миокарда. Потенциалы действия разных отделов миокарда.

- •6.Функции проводящей системы сердца. Градиент автоматизма в миокарде.

- •7.Динамика возбудимости миокарда.

- •8. Экстрасистолия, причины ее происхождения и виды

- •9. Электрокардиография

- •10. Характеристика стандартных, усиленных и грудным отведений экг.

- •11. Природа амплитудно-временных параметров экг, их нормативы.

- •12.Нагнетательная функция сердца. Факторы движения крови по отделам сердца.

- •13.Сердечный цикл. Периоды и фазы сердечного цикла.

- •14.Кровяное давление в предсердиях и желудочках в разные фазы сердечного цикла.

- •15. Сердечный выброс.

- •16.Механические и звуковые проявления сердечной деятельности.

- •18.Эхокардиография.

- •III. Решить ситуационные задачи:

- •2. В клинической практике с целью эндокардиальной электростимуляции, а также регистрации внутрисердечных электрограмм и изменения давления в полостях сердца проводят его катетеризацию.

- •4. Известно, что запаса атф в миокарде хватает на 3 сердечных цикла. В условиях недостаточности ко-ронарного кровотока произошло снижение содержания атф в кардиомиоцитах.

- •5. При анализе экг у пациента было выявлено увеличение времени задержки проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле.

9. Электрокардиография

Электрокардиография – это регистрация электрической активности мышцы сердца, возникающей в результате ее возбуждения. Впервые запись электрокардиограммы произвел в 1903 г. с помощью струнного гальванометра голландский физиолог Эйнтховен. Он же первым в 1906 г. использовал этот метод для диагностики. Электрокардиограф состоит из усилителя биопотенциалов и регистрирующего устройства. При электрокардиографии регистрируется разность потенциалов, возникающая между различными точками тела в результате возбуждения сердца.

Регистрация ЭКГ осуществляется с помощью биполярных и униполярных отведений. При биполярных оба электрода являются активными, т.е. регистрируется разность потенциалов между ними. При униполярных отведениях регистрируется разность потенциалов между активным электродом и индифферентным, имеющим нулевой потенциал. Его образуют другие электроды, соединенные вместе.

10. Характеристика стандартных, усиленных и грудным отведений экг.

Биполярными являются стандартные отведения, предложенные Эйнтховеном, а униполярными усиленные отведения от конечностей. Стандартных отведений три: I отведение: правая и левая рука, II: правая рука и левая нога, III: левая рука и левая нога. При усиленных отведениях регистрируется разность потенциалов между активным электродом на одной из конечности и индифферентным, образованным электродами на двух других конечностях. При отведении aVR активный электрод находится на правой руке, aVL – на левой, a aVF – левой ноге. Усиленные отведения служат для получения большей амплитуды элементов электрокардиограммы. Отведения от конечностей дают фронтальную проекцию распространения возбуждения. Его горизонтальную проекцию отражают грудные униполярные отведения по Вильсону. Таких отведений шесть: V1 – четвертое межреберье у правого края грудины, V2 – четвертое межреберье у левого края грудины, V3 – точка между V2 и V4; V4 – в пятом межреберье по среднеключичной линии, V5 – на передней подмышечной линии, V6 – средней подмышечной линии.

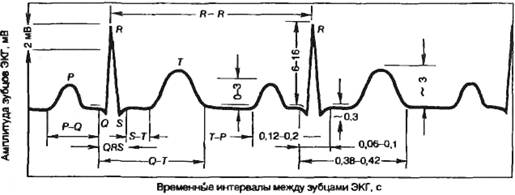

Отражением электрических явлений, возникающих при распространении возбуждении в миокарде, является характерная кривая – электрокардиограмма, которая у практически здорового человека во II стандартном отведении состоит из направленных вверх зубцов P, R, T и вниз Q, S.

Зубец P – отражает процесс возбуждения предсердий и является алгебраической суммой потенциалов, возникающих в предсердиях при возбуждении. Продолжительность зубца P составляет 0,06-0,11 с, амплитуда 0,25 мВ.

Интервал P-Q – соответствует времени от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков и отражает время, необходимое для проведения импульса из синоатриального узла по проводящей системе к сократительному миокарду желудочков. Измеряется от начала зубца P до начала Q. Продолжительность интервала составляет 0,12-0,20 с.

Зубец Q – отражает возбуждение межжелудочковой перегородки, правой сосочковой мышцы, основания правого желудочка, верхушки сердца. Его продолжительность составляет 0,03 с, амплитуда – 0,25 мВ.

Зубец R – отражает распространение возбуждения по боковым стенкам поверхностей обоих желудочков. Амплитуда зубца R во II отведении составляет 0,6-2 мВ.

Зубец S – соответствует периоду возбуждения обоих желудочков. Амплитуда зубца S составляет в среднем 0,6 мВ.

Комплекс QRS – отражает распространение возбуждения по желудочкам; ширину его определяет время последовательного распространения возбуждения по миокарду желудочков. Продолжительность комплекса составляет 0,06-0,1 с. Измеряется от начала зубца Q до конца зубца S. Амплитуда комплекса определяется по сумме амплитуды R и вниз направленных зубцов Q и S и должна превышать 0,5 мВ.

Сегмент ST – отражает период охвата возбуждением всего миокарда желудочков и период медленной реполяризации. Его длительность составляет от 0 до 0,15 с (в среднем 0,12 с). В норме этот сегмент изоэлектрический, в стандартных отведениях физиологическим считается смещение вверх до 1 мм.

Зубец Т – отражает процесс быстрой реполяризации обоих желудочков. Интервал QRST – отражает электрическую систолу желудочков и составляет от 0,24 до 0,55 с.

Интервал ТР – отражает электрическую диастолу сердца.

Интервалы РР и RR отражают длительность сердечного цикла.