Материалы / 03. Частная микробиология / 01. Пиогенные кокки / Тема 1_Микробиология стафилококковых инфекций / Стафилококковая инфекция

.docМИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

|

S. aureus S. epidermidis S. saprophiticus и другие виды (≈100) |

Бактериоскопический

Бактериологический |

Бактериологический метод

1 этап – выделение чистой культуры |

|

2 этап - идентификация |

|

Особенности микробиологической диагностики стафилококковых инфекций

При заболеваниях, вызванных стафилококками, исследуют гной, раневое отделяемое, пунктаты из полостей и абсцессов, материал со слизистых оболочек, кровь, носоглоточный смыв, мокроту, мочу, спинномозговую жидкость; в случае пищевых отравлений — рвотные массы, испражнения больных, остатки пищи; при профилактических исследованиях — смывы с инструментов и оборудования, стерилизованные материалы медицинского назначения, воздух.

Гной и раневое отделяемое берут стерильным тампоном производят круговые вращательными движениями от центра к периферии поверхности раны. Материал берут двумя тампонами, один из которых используют для микроскопии, а другой - для посева.

Особенностью микробиологического исследования при инфекциях дыхательных путей является почти обязательное наличие в исследуемом материале нескольких видов микроорганизмов. Мокрота, проходя через верхние дыхательные пути и полость рта, контаминируется сопутствующей микрофлорой.

Исследование мочи направлено на выделение возбудителя заболевания и на количественное определение степени бактериурии. Моча здорового человека стерильна. Однако при прохождении через мочеиспускательный канал она может загрязняться вегетирующей в нем микрофлорой.

Кровь у больных с генерализованной формой инфекции берут у постели больного стерильным шприцем с соблюдением всех правил асептики. Взятие крови и ее посев осуществляют, как правило, два человека. Пока один человек обрабатывает кожу больного над пунктируемой веной, пунктирует вену и берет кровь, другой - над пламенем спиртовки открывает пробки флаконов, подставляет флаконы со средой под струю крови из шприца или системы, обжигает горлышки и пробки флаконов и закрывает их.

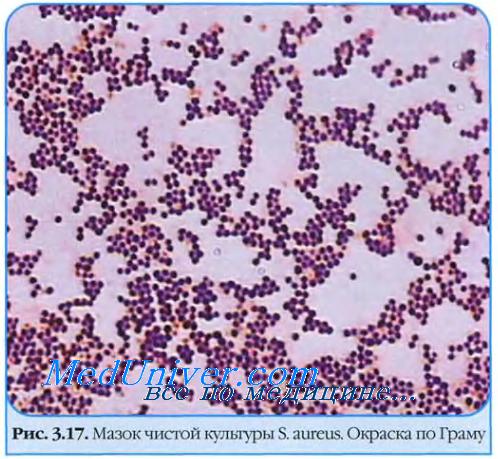

Бактериоскопическое исследование. Гной, пунктаты из абсцессов, отделяемое зева и другие материалы, содержащие высокие концентрации возбудителя, подвергают световой микроскопии. Гной вносят в каплю физ.раствора делают мазок тампоном или петлей и окрашивают по Граму. Шаровидные клетки стафилококков окрашиваются в сине-фиолетовый цвет и располагаются небольшими скоплениями («виноградная гроздь»), попарно или короткими цепочками.

При просмотре мазков из мокроты оценивают общую картину микрофлоры: наличие грамположительных кокков (Staphylococcus, Streptococcus Micrococcus); грамотрицательных кокков (Neisseria); грамотрицательных палочек нимание на наличие гранулоцитов, которые всегда можно обнаружить при воспалительных процессах в нижних отделах дыхательного тракта. При острой инфекции в мокроте, как правило, обнаруживают не более 1 - 2 типов бактерий, локализованных вблизи гранулоцитов. Микроорганизмы, попавшие из ротовой полости, чаще располагаются около эпителиальных клеток, и ими следует пренебречь. Микроскопическое исследование мокроты является важным ориентиром, по его результатам могут быть внесены изменения в ход микробиологического исследования.

Бактериоскопия является обязательным, но не может быть единственным методом исследования т.к. на основании морфологических и тинкториальных свойств нельзя дифференцировать, например, стафилококки и стрептококки, а также установить видовую принадлежность микроорганизмов. Для определения этиологии заболевания параллельно проводится бактериологическое исследование.

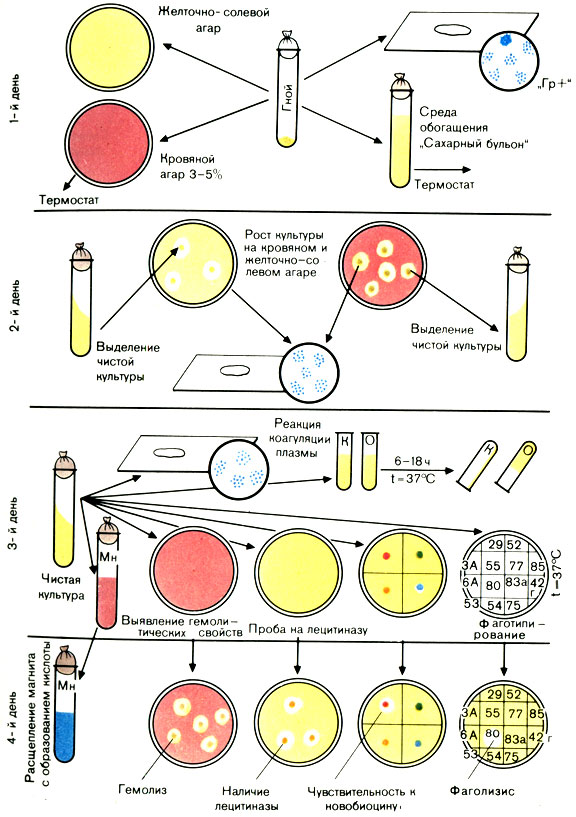

Бактериологическое исследование. Для выделения чистой культуры стафилококков материал, контаминированный сопутствующей микрофлорой, засевают на среды с повышенным содержанием хлорида натрия. Солевые среды являются селективными для стафилококков, рост большинства других микроорганизмов на них подавляется. При низкой концентрации бактерий в исследуемом образце необходимы элективные среды, содержащие глюкозу. Если исследование направлено не только на выделение возбудителя заболевания, но и на его количественное определение, то среды накопления не используются.

Для результативного бактериологического исследования крови необходимо сеять достаточные количества материала (не менее 10 мл у взрослых и 5 мл у детей) в большое количество жидких элективных питательных сред. Это делается для того, чтобы путем разведения крови (1:10 - 1:60) преодолеть естественные бактерицидные свойства крови.

В плотные питательные среды для культивирования стафилококков добавляют соль 6-10% для подавления сопутствующей флоры, желток (для изучения лецитовителлазной активности), молоко (для усиления пигментообразования). Для определения наличия гемолизинов используют среду с содержанием крови. Петлей или шпателем материал засевают в чашки с агаром, которые инкубируют 18 — 24 ч при 37 °С и столько же — на свету при комнатной температуре (для более четкого пигментирования колоний). На следующий изучают выросшие колонии. Подозрительные колонии пересевают на скошенный МПА.

Через 18-24 часа проверяют чистоту выделенной культуры на скошенном МПА, ставят тесты и делают посевы для её идентификации. Независимо от исследуемого материала при идентификации чистой культуры стафилококков изучают морфологические и тинкториальные свойства, что позволяет подтвердить отношение к семейству Micrococcaceae; биохимические свойства: наличие каталазы также подтверждает отношение к семейству Micrococcaceae. ферментации глюкозы в анаэробных условиях - для определения рода Staphylococcus, маннита в анаэробных условиях - видовой признак S. аureus. Среди факторов патогенности наибольшее значение для идентификации имеют:

Плазмокоагулаза. На основе способности коагулировать плазму род стафилококков делиться на коагулазоположительные стафилококки (КПС), к которым относится S. aureus и коагулазоотрицательные (КОС) S.epidermidis, S. saprophiticus

Гемолизины. Гемолитической активностью обладает, как правило, S. аureus – вокруг колоний образуется прозрачная зона гемолиза.

3.Лецитовителлаза. Фосфолипиды желтка являются субстратом для фермента лецитиназы (липазы), который продуцируют некоторые стафилококки, чаще всего S. аureus.

Обязательно определяют чувствительность штамма к антибиотикам, а при вспышках (например, ИСМП) — фаговар.

Стафилококковые пищевые интоксикации возникают, как правило при массивном накоплении в продукте штаммов золотистых стафилококков, продуцирующих энтеротоксины. Микроскопия остатков продукта позволит предположить этиологию заболевания. Для подтверждения диагноза как в материале от больного, так и в продукте необходимо выявить экзотоксин. Для этого может быть поставлена биологическая проба или ИФА.

МЕТОДЫ

МЕТОДЫ