Материалы / 02. Инфекция и иммунитет / Тема 4_Реакции 3-го поколения / РИФ,ИФА

.pdf

Серологические реакции, основанные на использовании меток

Методы иммунного анализа широко вошли в медицинскую практику. Особенно важно, что они дают возможность идентифицировать биологические компоненты (гормоны, ферменты, нейропептиды, продукты иммунной системы, антигены и т.д.) в низких и очень низких концентрациях. Все продукты, против которых возможно получение антител, выявляются этими методами.

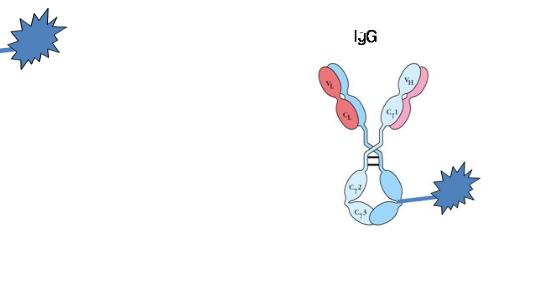

Иммунный анализ основывается на взаимодействии антигена (АГ) и антитела (АТ) с использованием различных вариантов мечения одного из компонентов (фермент, радионуклид, флуоресцентный краситель и другие). Оценка реакции проводится автоматически на специальной аппаратуре, что позволяет стандартизировать эти методы.

В зависимости от типа используемой метки и условий постановки теста иммунный анализ обозначается как иммуноферментный (ИФА), радиоиммунный (РИА), иммунофлуоресцентный. При постановке реакций в один или несколько этапов они обозначаются как прямые или непрямые. Имеет значение среда, в которой проводится реакция. Если реакция проводится с реагентами, фиксированными на поверхности, то тест обозначается как твердофазный.

МЕТКА:

1.Фермент

2.Флюорохром

3Радиоизотоп.

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ)

Впервые предложена Coombs в 1942 г. Популярность РИФ сегодня объясняется экономичностью, наличием широкого спектра диагностических наборов, быстротой получения ответа. Учет результатов реакции осуществляется с помощью люминесцентного микроскопа, в оптическую систему которого устанавливается набор светофильтров, обеспечивающих освещение препарата ультрафиолетовым или сине-фиолетовым светом с заданной длинной волны. Исследователь оценивает характер свечения, форму,

размер объектов и их взаимное расположение.

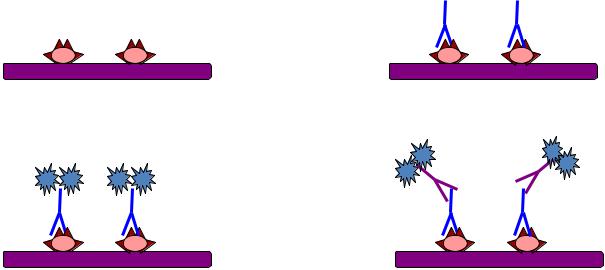

Прямой метод РИФ – выявление специфических антигенов – основан на непосредственном соединении антигенов со специфическими антителами (из диагностических сывороток), мечеными флуоресцентным красителем (ФИТЦ – флюоресцеина изотиоцианат).

Чаще всего РИФ используют для быстрого обнаружения возбудителя в патологическом материале. В этом случае из исследуемого материала готовят мазок на предметном стекле, как для обычной микроскопии. Препарат фиксируют метиловым спиртом, ацетоном или другим химическим фиксатором. На поверхность фиксированного мазка наносят меченные ФИТЦ сыворотки или моноклональные антитела. В последнее время препарат сначала обрабатывают диагностической сывороткой (чаще кроличьей) против искомого антигена, а затем мечеными антителами к иммуноглобулинам

(кролика), использованным на первом этапе.

Непрямой метод (РНИФ) – выявление специфических антител – двухэтапный:

1)образование комплекса антиген-антитело,

2)выявление этого комплекса путем обработки его антиглобулинами, мечеными флуоресцентным

красителем (АТ к АТ).

к АТ).

При постановке РНИФ для обнаружения антител готовят мазки из эталонного штамма возбудителя (диагностикума). Исследуемую сыворотку наносят на мазок. Если в ней присутствуют искомые антитела, то они связываются с антигенами микробных клеток. Промывка препарата буферным раствором позволяет удалить несвязавшиеся антитела. Затем препарат обрабатывают меченой сывороткой против иммуноглобулинов человека. В случае положительного результата реакции при микроскопии мазка в люминесцентном микроскопе наблюдают специфическое свечение эталонной культуры.

П И Ф |

Р Н И Ф |

(прямое направление) |

(непрямое направление) |

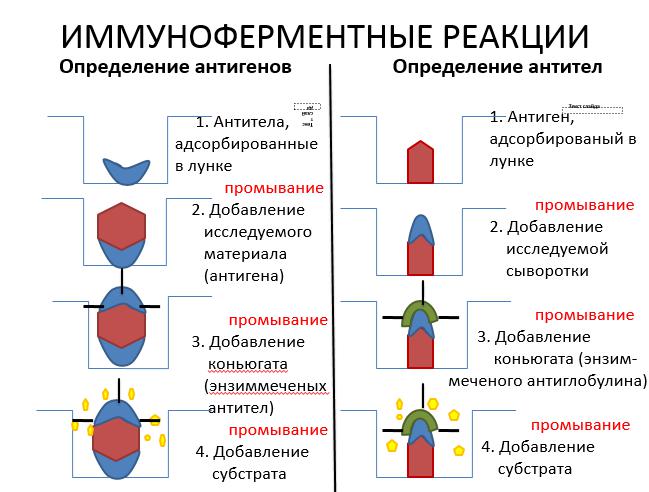

Иммуноферментный анализ (ИФА)

ИФА появился в середине 60-х годов и первоначально был разработан как метод для идентификации антигена, а затем стал использоваться для количественного определения антигенов и антител в биологических жидкостях. В разработке метода принимали участия Е. Энгвалл и Р. Пэлман, а также независимо от них В. Ван Вееман и Р. Шурс.

Открытие возможности иммобилизации антигена и антитела на различных, в частности полимерных, носителях с сохранением их связывающей активности позволило расширить использование ИФА в различных областях биологии и медицины, а появление моноклональных антител послужило дальнейшему развитию ИФА, что позволило повысить его чувствительность, специфичность и воспроизводимость результатов.

Метод основан на специфическом связывании антитела с антигеном, при этом один из компонентов (чаще антитела) конъюгирован с ферментом. В результате реакции с соответствующим хромогенным субстратом образуется окрашенный продукт, количество которого можно определить спектрофотометрически.

Любой вариант ИФА содержит 3 обязательные стадии:

1.стадия узнавания тестируемого соединения специфическим к нему антителом, что ведет к образованию иммунного комплекса;

2.стадия формирования связи конъюгата с иммунным комплексом;

3.стадия «срабатывания» ферментной метки (регистрируемый сигнал).

Ферментные метки обладают чрезвычайно мощным каталитическим действием, одна молекула фермента может реагировать с большим количеством молекул субстрата, что определяет высокую чувствительность метода.

Ферментные маркеры, используемые в ИФА, должны обладать следующими свойствами:

–высокая активность и стабильность фермента в условиях анализа, при модификации и в конъюгате с антителами или другими белками;

–наличие чувствительных субстратов и простота метода определения продуктов ферментативной реакции;

–отсутствие фермента и его ингибиторов в исследуемой биологической жидкости.

ВИФА может использоваться не менее 15 различных ферментов. Наибольшее применение, в соответствии с вышеназванными требованиями, нашли пероксидаза хрена (ПХ), щелочная фосфатаза (ЩФ) и β-D-галактозидаза.