- •Уничтожение микробов в окружающей среде Асептика

- •Антисептика

- •Дезинфекция

- •Методы дезинфекции:

- •Поверхностно активные вещества

- •Стерилизация

- •Физические методы:

- •Химические методы:

- •Сроки хранения стерильного материала после автоклавирования:

- •Вопросы для контроля усвоения материала

- •Тренировочные тесты

Дезинфекция

Дезинфекция (des - отрицание, infectio – инфекция, заражение) – это комплекс мероприятий по уничтожению в окружающей среде (на объектах или поверхностях) патогенных и условно-патогенных микробов. Она проводится с целью предотвращения возникновения инфекционного заболевания. Ее применяют тогда, когда невозможно применить стерилизацию (большие объемы, поверхности, стационарное оборудование, точные приборы). После дезинфекции могут сохраняться непатогенные микробы или их споры.

Методы дезинфекции:

Химический метод дезинфекции (использование химических веществ).

Физические методы дезинфекции: применение высоких температур (кипячение, применение водяного пара, сухого или влажного горячего воздуха), использование лучистой энергии (ультрафиолетовых лучей, ионизирующего излучения, ультразвука).

Биологические методы дезинфекции (биологическая очистка сточных вод, компостирование).

Альдегидсодержащие

соединения

Поверхностно активные вещества

Фенол

и его производные

Щелочи

Кислоты

Окислители

Гуанидины

Галогенсодержащие

соединения

Галогенсодержащие соединения имеют в своем составе хлор, бром или йод. Хлор - один из наиболее эффективных и широко используемых дезинфектантов. Наиболее распространенными хлорсодержащими препаратами являются гипохлориты кальция, хлорная известь и хлорамин. Они вызывают гибель

бактерий, грибов и вирусов. Недостатками этих препаратов являются токсичность для человека, коррозионная активность в отношении металлов и относительная нестабильность. Соединения хлора используются для дезинфекции питьевой воды, воды бассейнов и обеззараживания сточных вод.

Современные хлорсодержащие дезинфектанты (хлорсепт, стеринова, неохлор и др.) не обладают раздражающим действием на кожу и резким запахом, поэтому используются для различных методов дезинфекции.

Окислители объединяют перекись водорода, надкислоты (средства на основе надмуравьиной и надуксусной кислот) и их комбинированные препараты. Они являются мощными антимикробными веществами. Экологически безопасны. Механизм антимикробной активности окислителей связан с повреждением фер- ментных систем микроорганизмов, денатурацией микробных белков. Надмуравьиная кислота входит в состав препарата Первомур (перекись водорода с муравьиной кислотой). Надуксусная кислота составляет основу препарата Дезоксон, применяемого для дезинфекции медицинских инструментов. Недостатком перекиси водорода является низкая стабильность при хранении: препарат быстро разлагается на свету, при взаимодействии с металлами и органическими веществами. Перекись водорода используется для дезинфекции в виде 6% растворов, в более высокой концентрации – для химической стерилизации. Дезинфицирующий эффект достигается за счет свободного кислорода.

Поверхностно-активные вещества. Антимикробный эффект этих препаратов связан с изменением проницаемости цитоплазматической мембраны. Широкое распространение в качестве дезинфектантов получили четвертичные аммониевые соединения (ЧАС). Преимуществами этих препаратов являются отсутствие резкого запаха, низкая токсичность, хорошие моющие свойства, щадящее действие на обрабатываемые объекты. Недостатками ПАВ являются избирательность антимикробного действия (низкая активность в отношении грибов, спор, микобактерий), раздражающее действие. Наиболее распространенными препаратами на основе ЧАС являются Велтосепт, Катамин, Септустин, Септабик и другие.

Для обеззараживания помещений, белья, сантехники, медицинского оборудования из стекла, металла и пластмассы используют такие дезинфектанты из группы ЧАС как микробак-форте, био-клин, гексакварт, септодор и др. Они обладают высокой бактерицидной активностью, хорошими моющими свойствами, низкой токсичностью, отсутствием резкого запаха, не обесцвечивают ткани, не вызывают коррозию. Недостатками этих препаратов являются низкая антивирусная активность и отсутствие спороцидного эффекта. Для расширения спектра действия к ним добавляют спирты, альдегиды и другие компоненты. К таким комбинированным препаратам относятся санифект, терралин, сентабик и др.

Щелочи обладают бактерицидной, вирулицидной и спороцидной активностью. Они вызывают гидролиз белков и расщепляют углеводы микробной клетки. Недостатком щелочей является порча обрабатываемых объектов. В результате этого щелочи не имеют широкого применения в дезинфекционной практике.

Кислоты обладают выраженным бактерицидным действием. Неорганические кислоты (азотная, соляная, серная) не используются в целях

дезинфекции, так как обладают агрессивным действием на обрабатываемые объекты. Некоторые органические кислоты (уксусная, бензойная, молочная) обладают выраженным бактериостатическим действием, поэтому используются при консервировании пищевых продуктов. Вместе с тем, органические кислоты также не нашли широкого применения в дезинфекционной практике. Муравьиная и уксусная кислоты входят в состав таких комбинированных препаратов как Первомур, Дезоксон-О, Одоксон, Дивозан-форте. Эти препараты обладают выраженным бактерицидным, спороцидным, фунгицидным и вирулицидным действием. Недостатками этих препаратов являются резкий запах и коррозионные свойства.

К числу альдегидсодержащих соединений относятся препараты, содержащие глутаральдегид, формальдегид, янтарный альдегид. Альдегиды необратимо связывают белки и нуклеиновые кислоты. Альдегиды имеют высокую токсичность и выраженную способность фиксировать на объектах органические загрязнения. Поэтому обрабатываемые объекты предварительно необходимо отмывать от органических загрязнений (кровь, гной и др.). Раствор формальдегида применяют для дезинфекции инструментов. В дополнении к дезинфицирующим свойствам, формальдегид уничтожает запахи и сохраняет ткани. Он вызывает гибель неспорообразуюших патогенных бактерий. Используется в специальных камерах для стерилизации предметов, не выдерживающих сухого жара. Формальдегид в виде 40% водного раствора используют для стерилизации термолабильных предметов медицинского назначения (катетеров, эндоскопов и др.) в газовых стерилизаторах, для обеззараживания вещей (белья, матрасов и др.) в паро-формалиновых камерах. Смесь формалина со спиртом и гексахлорофеном является стерилизующим препаратом, уничтожающим многие бактерии, в том числе спорообразующие и микобактерии, вирусы.

Глутаральдегид в комбинации со щелочью и изопропиловым спиртом обладает бактерицидным, спороцидным и вирулицидным действием при короткой экспозиции. Используется при обработке оборудования для анестезии, аппаратов искусственного дыхания и инструментов с оптическими линзами. На основе глутарового альдегида разработаны препараты Лиоформин, Сайдекс, Стераниос и др.

Фенол и его производные взаимодействуют с белками микробной клетки и вызывают ее гибель. Растворы фенола обладают выраженным бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием. На бактериальные споры не действуют. Фенол (карболовая кислота) уже в концентрации 0,2% ингибирует рост бактерий. Добавление к фенолу 5-10% соляной кислоты повышает его эффективность, даже в присутствии органических веществ. Поэтому этот препарат используется при дезинфекции фекалий, крови, мокроты, мочи и содержащих белок материалов. Не повреждает металл, ткань и окрашенные поверхности. При дезинфекции используют 3-5% растворы. Недостатки – стойкий запах и высокая токсичность. Фенолы входят в состав таких комбинированных дезсредств как Санифреш, Амоцид, Лизетол и др. В медицинских учреждениях используются редко.

Крезол более активен, чем фенол и менее токсичен. Мыльный раствор крезола (лизол) в виде 2,5% раствора используется для дезинфекции мокроты и фекалий. Успешно используется для дезинфекции объектов внешней среды, особенно контаминированных туберкулезными бактериями, а также экскретов

больных туберкулезом.

Гуанидины являются сложными органическими соединениями, активными в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Путем сочетания гуанидинов с ПАВ разработаны препараты Демос, Катасепт, Лизоформин и другие. Они предназначены для дезинфекции инструментов, посуды и других принадлежностей.

Физические методы дезинфекции просты и безопасны для персонала. К физическим методам дезинфекции относятся:

механические методы (вытряхивание, проветривание, влажная уборка, стирка с моющим средством, фильтрация, вентиляция);

действие высоких температур (проглаживание утюгом, кипячение, пастеризация, применение водяного пара, сухого или влажного горячего воздуха);

действие лучистой энергии (ультрафиолетовые лучи, ионизирующее излучение, ультразвук).

Механические методы дезинфекции обеспечивают удаление, снижение концентрации микробов, а не уничтожение микроорганизмов. Использование пылесосов, фильтров, вентиляция, проветривание помещений, влажная уборка способствуют лишь снижению концентрации микрофлоры в воздухе помещений. Поэтому механические методы не являются основными в дезинфекции.

Действие высоких температур обеспечивает гибель микроорганизмов в результате коагуляции белка. Для температурного воздействия используют кипящую воду, сухой или влажный горячий воздух, водяной пар.

Кипячение в дистиллированной воде используют для дезинфекции изделий из стекла и металла, термостойких полимеров и резин. При этом вегетативные формы возбудителей погибают уже при температуре воды выше 60ОС. Экспозицию (не менее 30 минут) выдерживают, начиная с момента закипания воды при полном погружении изделий, а при кипячении в воде с 2% бикарбоната натрия (содой) время экспозиции составляет не менее 15 минут. Однако кипячение не уничтожает споры и некоторые вирусы.

Сухой горячий воздух вызывает обезвоживание и гибель микроорганизмов.

Он применяется в воздушных камерах для дезинфекции вещей.

Влажный горячий воздух обладает большей бактерицидностью за счет водяного пара. Поэтому влажный горячий воздух прогревает вещи быстрее и глубже, чем сухой.

Водяной пар является наиболее эффективным обеззараживающим средством, так как проникает вглубь обрабатываемого объекта. Водяной пар коагулирует белки микробной клетки и вызывает ее гибель. Водяной пар используется в дезинфекционных камерах (камерная дезинфекция) и паровых стерилизаторах. Камерной дезинфекции подвергаются вещи, которые не могут быть обеззаражены кипячением, замачиванием в химических дезсредствах или другим способом (верхняя одежда, постельные принадлежности). На рисунке 12.13 представлен внешний вид дезинфекционных камер.

Рисунок 12.13 – Дезинфекционные камеры разных типов.

Пастеризация - это кратковременное прогревание продукта при температуре ниже 100ОС с последующим быстрым охлаждением. Прогревание проводят при температуре 65-95°С от 30 секунд до 2 минут, что ведет к частичному обеспложиванию объектов. Как и кипячение, пастеризация не является методом стерилизации. После пастеризации сохраняются живыми споры и часть вегетативных форм. Пастеризацию широко применяют в производстве пищевых продуктов. В частности, при производстве молока применяют три вида пастеризации:

длительная пастеризация производится при температуре 63-65ОС в течение 30 минут;

кратковременная пастеризация производится при температуре от 72 до 75ОС с выдержкой 15-20 секунд;

моментальная пастеризация молока требует высокой температуры (85- 90ОС) без выдержки или с кратковременной выдержкой. После пастеризации молоко нужно быстро охладить, так как медленное охлаждение создает условия для быстрого размножения оставшейся микрофлоры.

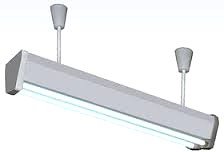

Действие лучистой энергии (ультрафиолетовые лучи, ионизирующее излучение, ультразвук) находит широкое распространение в медицинской практике. Наиболее распространены ультрафиолетовые бактерицидные облучатели (рисунок 12.14).

а б

Рисунок 12.14 – Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели: а – настенный, б – облучатель – рециркулятор.

Облучение ультрафиолетом используют для обработки воздуха и по- верхностей в лечебных и лабораторных помещениях. Расчет необходимого количества бактерицидных облучателей и времени экспозиции проводят, исходя из объема помещения и характера микробной контаминации.

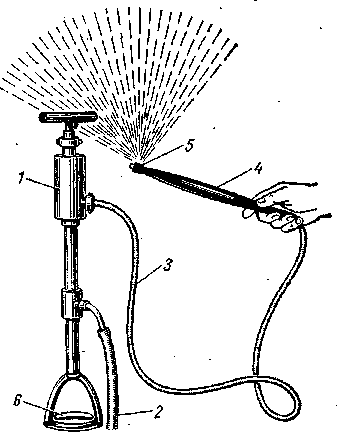

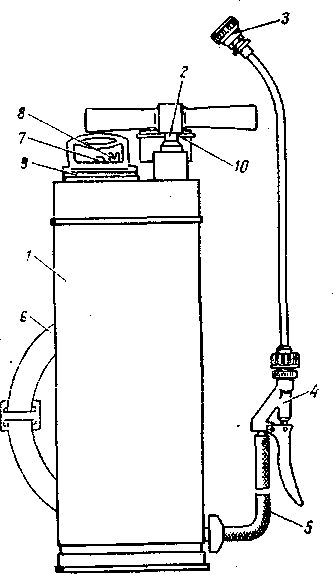

Дезинфекцию проводят как в процессе работы (текущая дезинфекция), так и после окончания работы (заключительная дезинфекция). Дезинфекцию лабораторных и производственных микробиологических помещений и находящегося в них оборудования проводят путем орошения дезинфицирующими растворами из гидропульта, автомакса, ручных распылителей или распылителей, соединенных с централизованным источником сжатого воздуха. На рисунках 12.15 и 12.16 представлен общий вид наиболее распространенных распылителей - гидропульта и автомакса.

Рисунок 12.15 – Гидропульт: 1 – корпус; 2 – всасывающий шланг; 3 – нагнетающий шланг; 4 – штанга; 5 – форсунка; 6 – опора.

Рисунок 12.16 – Автомакс: 1 – корпус; 2 – насос; 3 – форсунка; 4 – пусковой механизм; 5 – шланг; 6 – плечевые ремни; 7 – спускной клапан; 8 – вентиль; 9 –

крышка; 10 – манометр.

В настоящее время пользуются распылителями более современной конструкции (рисунок 12.17).

Рисунок 12.17 – Распылитель для дезсредств.

Альтернативным методом обработки поверхностей и воздуха является парогазовый метод дезинфекции. Этот метод предусматривает использование смеси, состоящей из нейтрального гипохлорита кальция, водного раствора этиленгликоля и хлорида аммония. Смесь готовится непосредственно в обрабатываемом помещении. В результате смешивания компонентов образуется парогазовое облако, заполняющее обрабатываемый объем. Эффективная обработка обеспечивается при температуре от минус 30ОС до плюс 40ОС в течение 30- минутной экспозиции.

Контроль эффективности дезинфекции осуществляют путем изучения наличия на обрабатываемом объекте возбудителей заболевания. При эффективной дезинфекции возбудитель должен отсутствовать в исследуемых пробах.

Для контроля работы дезинфекционных камер используют культуры бактерий. Например, при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных неспорообразующими микроорганизмами, используют культуру стафилококка, при обработке вещей из очагов инфекций, вызванных спорообразующими микробами, применяют культуру антракоидной палочки.

О качестве проведенной дезинфекции изделий медицинского назначения судят по отсутствию золотистого стафилококка, синегнойной палочки и бактерий группы кишечной палочки (БГКП). Для этого производят смывы с обрабатываемых изделий и посев на желточно-солевой агар, кровяной агар и среду Эндо. Дезинфекцию считают эффективной, если через 48 часов на чашках отсутствуют колонии указанных микроорганизмов.

Дезинфекцию и последующее отмывание остатков дезинфицирующих средств проточной водой используют перед предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения. Если дезсредство одновременно обладает моющим и антимикробным действием, допускается совмещение в одном процессе дезинфекции и предстерилизационной очистки. Для очистки используют различные химические вещества, кипячение, замачивание, ершевание и другие способы. После очистки изделия ополаскивают и высушивают.

Качество очистки оценивают путем постановки амидопиридиновой (азопирамовой) пробы на остаточные количества крови и фенолфталеиновой пробы на остатки щелочных компонентов моющих средств. При положительном результате той или иной пробы всю группу изделий подвергают повторной очистке

до получения отрицательного результата.