- •Уничтожение микробов в окружающей среде Асептика

- •Антисептика

- •Дезинфекция

- •Методы дезинфекции:

- •Поверхностно активные вещества

- •Стерилизация

- •Физические методы:

- •Химические методы:

- •Сроки хранения стерильного материала после автоклавирования:

- •Вопросы для контроля усвоения материала

- •Тренировочные тесты

Уничтожение микробов в окружающей среде Асептика

В микробиологических лабораториях для изучения свойств бактерий, определения вида возбудителя, приготовления защитных препаратов необходимо выделять микробы в виде монокультуры, содержащей особей одного вида. Такие культуры называют чистыми культурами, то есть культурами, не содержащими микробов других видов. Для поддержания культур в однородном состоянии необходимо принимать специальные меры, так как все окружающие объекты содержат множество микробов разных видов и могут загрязнить чистую культуру.

С другой стороны, используемой в работе микробной культурой можно загрязнить окружающие объекты и тем самым вызвать заболевание людей. Поэтому при работе с микроорганизмами в лаборатории необходимо преследовать двойную цель - защитить чистую культуру от загрязнения посторонней микрофлорой и защитить персонал от используемых в работе микроорганизмов. Система приемов по предотвращению поражения микробами различных объектов называется асептикой (а - отрицание, sepsis - гниение, заражение).

Термин “асептика” введен в медицинскую практику в 80-х годах XIX века немецким хирургом Э. Бергманом (рисунок 12.1) и его учеником К. Шимельбушем (К. Schimmelbusch, 1860-1895 гг.).

Рисунок 12.1 – Эрнст Бергман (Ernst von Bergmann, 1836-1907 гг.).

Э. Бергман предложил использовать в хирургической практике такие физические методы обеззараживания инструментов и принадлежностей как кипячение и обжигание. Однако основоположником асептики как науки является английский хирург Д. Листер (рисунок 12.2).

Рисунок 12.2 – Джозеф Листер (Joseph Lister, 1827-1912 гг.).

В то время под асептикой понимали приемы работы, направленные на предотвращение заражения раны возбудителями инфекций. Поэтому асептика достигалась посредством обеззараживания физическими и химическими способами всех соприкасающихся с раной предметов (инструментов, повязок, рук медицинского персонала и т. д.). В настоящее время под асептикой понимают систему профилактических мероприятий, направленных на предотвращение попадания микроорганизмов на любые объекты (в рану, лекарственные препараты, окружающую среду, питательные среды и т. д.). Основой асептики является стерилизация и дезинфекция.

Предотвращение заражения микробами людей, объектов внешней среды, а также чистых культур и биопрепаратов посторонними микробами возможно при соблюдении следующих основных принципов:

локализация микроорганизмов - использование для работы с микробами минимально необходимого пространства (объема, площади);

изоляция микроорганизмов - разобщение, обособление, ограничение места работы с микробами (применение боксов, защитных экранов, очков и других средств изоляции);

стерилизация - полное обеспложивание объекта (освобождение от микробов) с помощью микробоцидных физических или химических факторов;

дезинфекция - частичное или полное освобождение объектов от потенциально патогенных микроорганизмов (обезвреживание или обеззараживание объекта).

Для соблюдения асептических условий работы выполняются разнообразные мероприятия, обеспечивающие сохранение чистоты культуры используемых микроорганизмов и окружающих предметов. К таким мероприятиям относятся стерилизация используемых в работе принадлежностей, посуды, оборудования, материалов, питательных сред и растворов; приемы асептической работы с микроорганизмами (использование специальной одежды, масок, перчаток; работа в боксированных помещениях; влажная уборка с применением дезинфицирующих средств; использование бактерицидных облучателей и т. д.); обеспечение герметичности коммуникаций и оборудования и другие мероприятия. Асептические условия обеспечиваются также последовательностью выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий (рисунок 12.3).

Инструменты, бывшие

в употреблении

Высушивание принадлежностей

Рисунок 12.3 – Последовательность выполнения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий.

Посуду перед стерилизацией моют и высушивают. Пробирки закрывают ватно-марлевыми пробками и помещают в бикс или заворачивают в бумагу. Горловины колб обертывают бумагой. Пипетки помещают в пенал или заворачивают в бумагу по 5-10 штук. Чашки Петри помещают в контейнер (бикс) или заворачивают в бумагу. Шпатели Дригальского обертывают бумагой. Посуду и материалы стерилизуют в специальных цилиндрических решетчатых корзинах или в стерилизационных коробках - биксах (рисунок 12.4).

Рисунок 12.4 – Стерилизационная коробка – бикс.

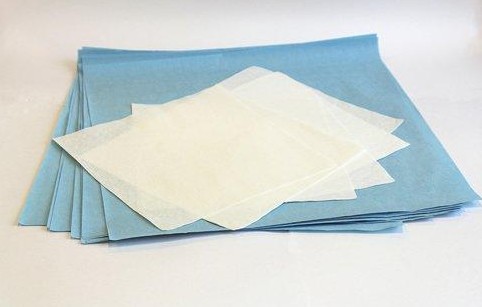

Питательные среды и растворы стерилизуют в пробирках, флаконах, колбах. Для стерилизации материалов и инструментов используют крафт-пакеты или бумагу крепированную для стерилизации (рисунок 12.5).

а б

Рисунок 12.5 – Крафт-пакеты (а) и бумага крепированная для стерилизации “Стерит” (б).

Перед началом работы с микроорганизмами персонал одевает защитную одежду (колпак, халат, маску, перчатки). В помещениях микробиологической лаборатории проводят ежедневную влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Воздух лабораторий очищают от микробов облучением ультрафиолетовыми лучами или аэрозолем дезинфектанта. Для предотвращения заражения микробным аэрозолем работать необходимо вблизи пламени горелки, в боксах, с использованием кювет с ковриком, смоченным дезраствором.

Асептическое извлечение микробов из пробирок, флаконов или другой посуды осуществляют с помощью бактериологической иглы, бактериологической петли и пипеток разного объема. Бактериологическая игла предназначена для извлечения и инокуляции культуры объемом менее одной капли. Бактериологическая петля предназначена для извлечения и инокуляции культур объемом в каплю. Бактериологические иглы и петли стерилизуют фламбированием (прокаливанием в пламени спиртовки). В настоящее время выпускаются стерильные одноразовые пластиковые бактериологические иглы и петли, причем петли калиброваны на определенный объем жидкости (рисунок 12.6).

Рисунок 12.6 – Пластиковые бактериологические петли.

Питательную среду из флаконов разливают в чашки Петри рядом с зажженной спиртовкой.

Работу с микробными культурами проводят в боксах – изолированных помещениях (рисунок 12.7).

Рисунок 12.7 – Микробиологический бокс.

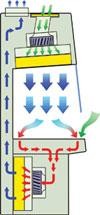

В последние годы для работы с микробными культурами широко

используют ламинарные шкафы, оснащенные системой направленной циркуляции и очистки воздуха (рисунок 12.8).

а б

Рисунок 12.8 – Ламинарный шкаф (а) и схема циркуляции в нем воздуха (б).

Отводимый из лабораторных и производственных помещений воздух подвергают очистке от присутствующих в нем микроорганизмов. Для этих целей применяют специальные фильтры, изготовленные из волокнистых (бумага, картон) или пористых (полимеры, металлы, керамика) фильтрующих материалов. Стоки, образующиеся в микробиологических лабораторных или производственных помещениях, обеззараживают высокой температурой с использованием установок непрерывной срерилизации стоков (УНОС) или станций тепловой обработки стоков (СТОС).