- •ИНФЕКЦИЯ

- •Основными формами взаимодействия микро- и макроорганизмов (их симбиоза) являются: мутуализм, комменсализм, паразитизм.

- •Результат взаимоотношений между макро- и микроорганизмом в виде адаптационных и патологических реакций –

- •По способности вызывать

- •возбудителя, его способность преодолевать защитные механизмы хозяина:

- •К факторам вирулентности

- •К факторам

- •Факторы патогенности

- •Факторы патогенности

- •ЭКЗОТОКСИНЫ - вещества белковой природы, выделяемые во внешнюю среду живыми патогенными бактериями. Оказывают

- •важнейшими факторами

- •Динамика развития

- •Классификация

- •Инфекционный процесс может

- •по степени распространения - локальный и генерализованный:

- •по выраженности – манифестный и инаппарантный:

- •по источнику -

- •Инфекционное заболевание возникает не при каждом попадании патогенного микроорганизма в организм человека. Требуются

- •Инфекционные болезни имеют ряд характерных особенностей, отличающих их от других болезней:

ИНФЕКЦИЯ

(от лат. infectio – заражение)

– представляет собой сложный патофизиологический процес взаимодействия микро- и макроорганизма, происходящий при определенных условиях внешней и социальной среды

Основными формами взаимодействия микро- и макроорганизмов (их симбиоза) являются: мутуализм, комменсализм, паразитизм.

Мутуализм - взаимовыгодные отношения (пример- нормальная микрофлора).

Комменсализм - выгоду извлекает один партнер (микроб), не причиняя особого вреда другому. Необходимо отметить, что при любом типе взаимоотношений микроорганизм может проявить свои патогенные свойства (пример: условно-патогенные микробы - комменсалы в иммунодефицитном хозяине).

Паразитизм - крайняя форма антагонистического симбиоза, когда микроорганизм живет за счет хозяина, т.е. извлекает для себя выгоду, нанося при этом ему вред. Микробный паразитизм носит эволюционный характер. В процессе перехода от свободноживущего к паразитическому типу жизнедеятельности микроорганизмы теряют ряд ферментных систем, необходимых для существования во внешней среде, но приобретают ряд свойств, обеспечивающих возможность паразитизма.

Результат взаимоотношений между макро- и микроорганизмом в виде адаптационных и патологических реакций – Инфекционнаясуть инфекционногоболезньпроцесса.- наиболее

выраженная форма инфекционного процесса.

Три основных фактора инфекционного процесса

•возбудитель

•организм человека

•окружающая среда

По способности вызывать

заболевания микроорганизмы можно разделить на:

непатогенные (сапрофиты);

условно-патогенные

(оппортунистические): обнаруживаются как в окружающей среде, так и в составе нормальной микрофлоры.

Вызывают заболевания при определенных условиях:

• при попадании в атипичные для них места

обитания;

• снижение иммунобиологической

реактивности человека.

патогенные

возбудителя, его способность преодолевать защитные механизмы хозяина:

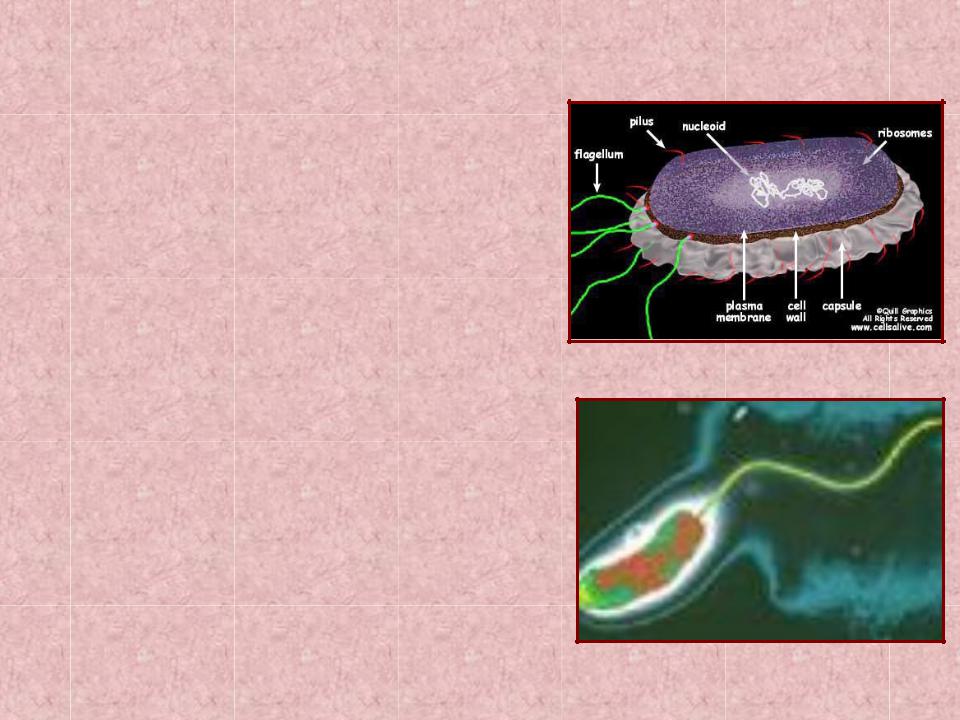

Патогенность (от др.-греч. πάθος — страдание, болезнь и γένεσις — первоисточник) - это способность микроорганизмов, попадая в макроорганизм, вызывать в его тканях и органах патологические изменения. Это качественный видовой признак, детерминированный генами патогенности – вирулонами. Они могут локализоваться в хромосомах, плазмидах, транспозонах.

Вирулентность (от лат. virulentus — ядовитый) — фенотипическое (индивидуальное) количественное выражение патогенности (патогенного генотипа). Вирулентность может варьировать и может быть определена лабораторными методами (чаще- DL50- 50% летальная доза- количество патогенных микроорганизмов, позволяющая вызвать гибель 50% зараженных животных).

Вирулентность неравнозначна способности вызывать заболевание (патогенности), поскольку после заражения микроорганизм может превращаться в симбионта организма-хозяина, не вызывая отрицательных последствий.

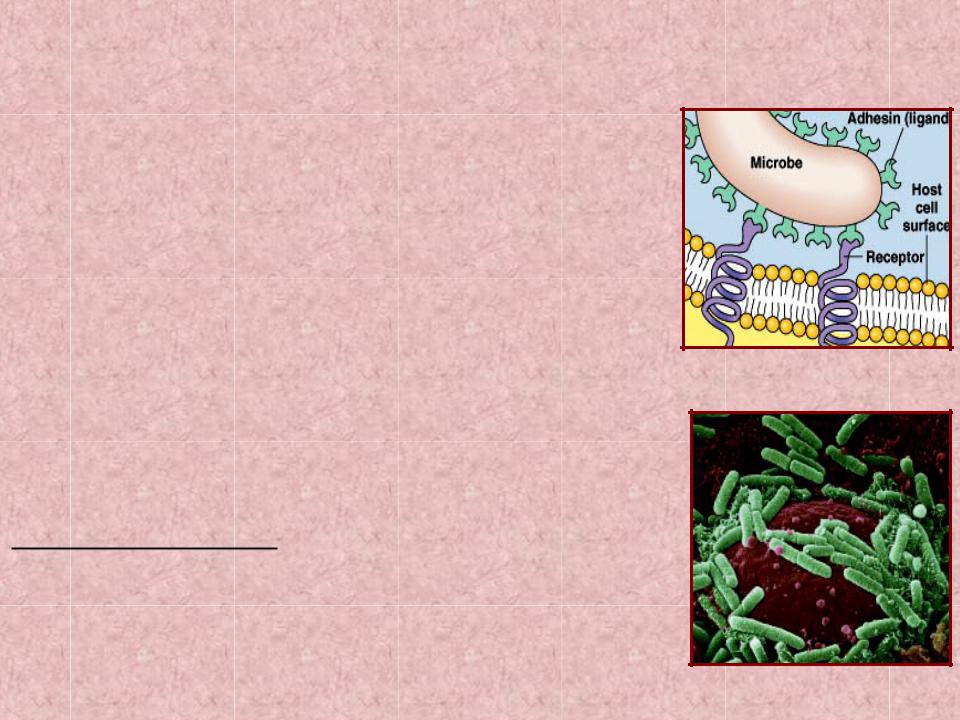

К факторам вирулентности

относят:

адгезию – способность бактерий

прикрепляться к эпителиальным

клеткам. Факторами адгезии являются реснички адгезии, адгезивные белки,

липополисахариды у грамотрицательных бактерий, тейхоевые кислоты у

грамположительных бактерий, у вирусов

– специфические структуры белковой

или полисахаридной природы; колонизацию – способность

размножаться на поверхности клеток,

что ведет к накоплению бактерий;

пенетрацию – способность проникать в клетки;

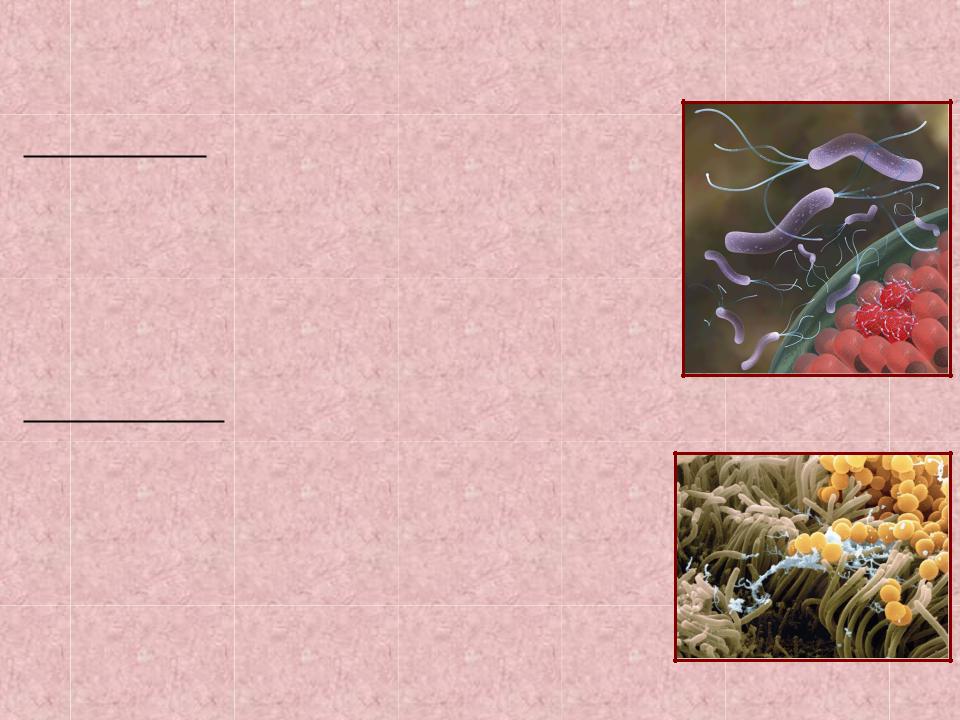

К факторам

вирулентности относят:

инвазию – способность проникать в подлежащие ткани.

Образование экзоферментов во многом определяет возможность проникать через слизистые, соединительнотканные и другие барьеры. К ним относятся различные литические ферменты- гиалуронидаза, нейраминидаза, протеазы;

агрессию – способность противостоять факторам неспецифической и иммунной защиты организма. К факторам агрессии относят:

вещества разной природы, входящие в состав поверхностных структур клетки: капсулы, поверхностные белки и т. д. Многие из них подавляют миграцию лейкоцитов, препятствуя фагоцитозу;

ферменты –коагулазу, фибринолизин, лецитиназу;

Факторы патогенности

Наличие капсул у бактерий затрудняет начальные этапы защитных реакций- распознавание и поглощение (фагоцитоз).

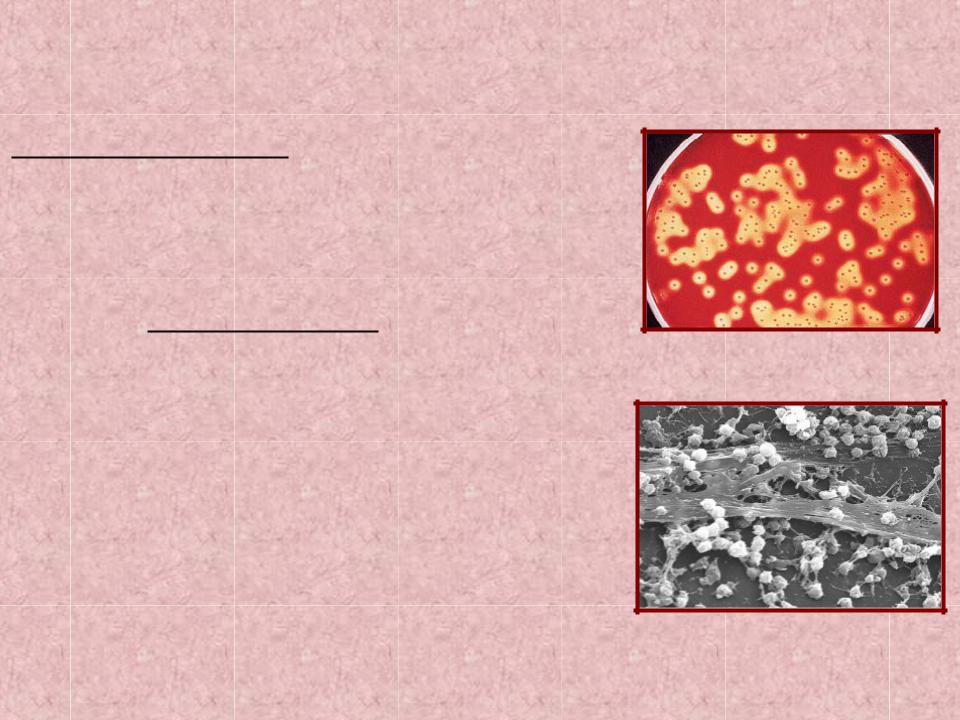

Факторы патогенности

Гемолизины – субстанции, разрушающие эритроциты

Существование бактерий в

виде биопленок

способствует защите от

фагоцитоза, от антибиотиков (концентрации антибиотиков в 100-1000 раз больше, чем подавляющие планктонные клетки) и факторов

иммунной защиты

макроорганизма.

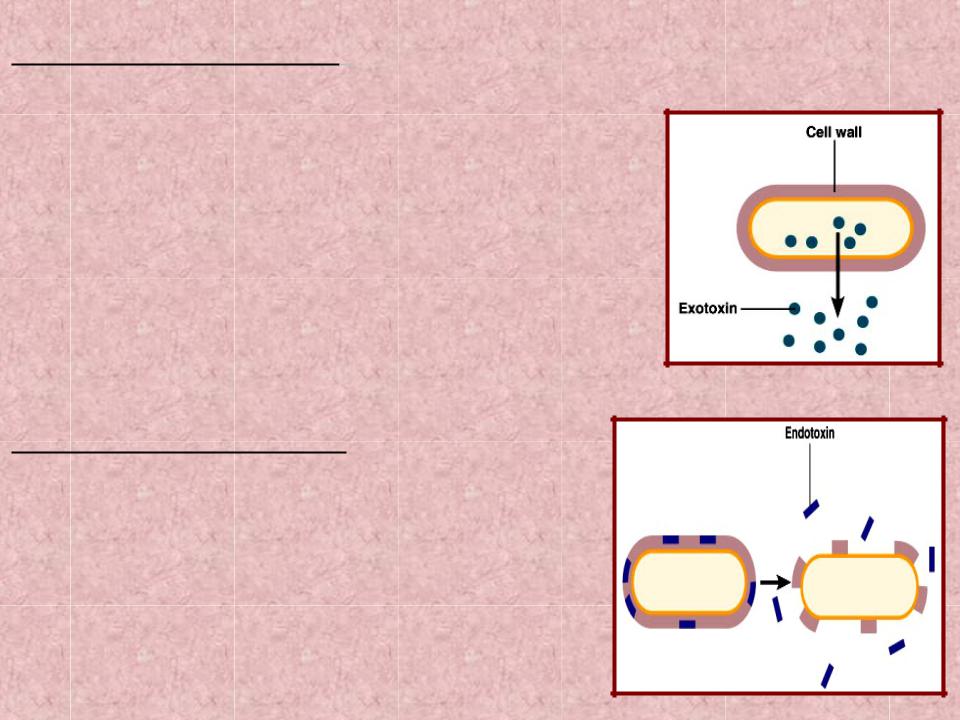

ЭКЗОТОКСИНЫ - вещества белковой природы, выделяемые во внешнюю среду живыми патогенными бактериями. Оказывают избирательное

повреждающее действие на клетки макроорганизма; высокотоксичны,

обладают выраженной специфичностью действия и иммуногенностью. Являются сильными антигенами, на которые в организме вырабатываются антитела, вступающие в реакции токсинонейтрализации. Этот признак кодируется плазмидами или генами

профагов.

ЭНДОТОКСИНЫ - токсические субстанции, входящие в структуру бактерий (обычно в клеточную стенку) и высвобождающиеся из них после лизиса бактерий. Эндотоксины в отличие от экзотоксинов более устойчивы к повышенной температуре, менее ядовиты и малоспецифичны.