Очерки2008.Венедиктов

.pdfГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

279 |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

нивает эффективность затрат на старые и новые методы лечения, а Комитет по улучшению здоровья населения анализирует работу 200 трестов Государственной службы здравоохранения в Англии и Уэльсе и помогает внедрять новую систему управления больницами.

Повышение сборов в 1990-х гг. в Германии вызвало серьезные политические разногласия, особенно во время избирательной кампании 1998 г. Возможно это отчасти предопределило поражение консервативно-либе- ральной коалиции.

В результате, по данным Европейского бюро ВОЗ, в 1990-е гг. в 10 странах ЕЭС расходы на здравоохранение и медицинскую помощь продолжали расти быстрее, чем валовой внутренний продукт, в оздоровительных программах все активнее участвует население, а роль правительств в обеспечении доступности и качества медицинской помощи, а также в контроле над расходами возрастает. Охват социальным медицинским страхованием в Европе продолжает расширяться. Во Франции в 2000 г. был принят Акт о всеобщем медицинском страховании, но уже до этого 86% населения было охвачено страхованием, предусматривавшим покрытие доли в совместных платежах.

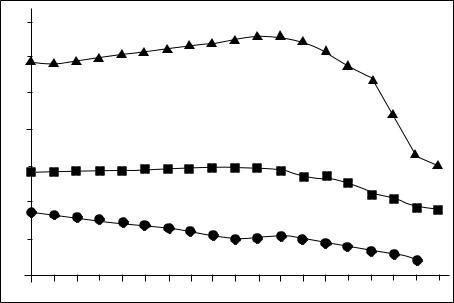

Реформы здравоохранения в Европе захватывают и такой важный элемент здравоохранения, как больницы, в связи с изменениями потребностей в больничных услугах (крен в сторону внебольничной помощи), новыми медицинскими знаниями и технологиями, внешними (социально-экономи- ческими и другими) требованиями и ограничениями. Общее сокращение больничных коек в странах Западной Европы началось в 1980-е гг., в странах Центральной Европы – в начале 1990-х гг., в бывших советских республиках – с середины 1990-х гг. Сокращаются и сроки пребывания больных в стационаре, получает распространение и госпитализация на один день. Поскольку слияние или закрытие больниц обычно непопулярно, даже если это объясняется «требованиями рынка медицинских услуг», то проще уменьшить в них количество коек. Например, в Германии с 1991 по 1997 гг. число коек сократилось на 7%, тогда как количество больниц не изменилось. (Рисунок 24).

Вместе с тем качество стационарной медицинской помощи во многих странах остается неудовлетворительным. Финансовые стимулы – палка о двух концах: они не только направляют деятельность больниц в нужное русло, но и создают почву для злоупотреблений. Поэтому предложен ряд подходов, включая клинический аудит, контроль качества, оценку работы больницы по нескольким показателям, публикацию сравнительных оценок работы разных больниц (больничный «рейтинг»), а также новую концепцию управления больницами – «клиническое управление», согласно которой ка-

280 |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

Рисунок 24. Число коек в больницах скорой помощи на 100 000 населения в странах ЕС, Центральной и Восточной Европы и бывших советских республиках

1 100 |

1 00 |

900 |

800 |

700 |

600 |

500 |

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

чество стационарного лечения должно обеспечиваться совместными усилиями медицинских работников и администрации. Эта концепция, впервые опробованная в Великобритании, предусматривает объединение финансового контроля и контроля за качеством медицинской работы, включает развитие информационных систем, повышение квалификации и оценку деятельности медицинских работников со стороны коллег.

Реформы в ВОЗ

Нельзя не отметить также, что 1990-е гг. стали годами больших изменений в деятельности ВОЗ, которой в 1998 г. исполнилось 50 лет со дня основания. В этот период неудачная деятельность Х. Накаджимы на посту генерального директора ВОЗ была подвергнута резкой критике. В серии статей «Британский медицинский журнал» прямо говорилось, что Накаджима должен уйти, а ВОЗ должна «измениться или умереть».

В связи с этим большие надежды возлагались на приход на должность руководителя ВОЗ Г.З. Брунтланд (ранее – премьер-министр Норвегии), которая еще до вступления в должность генерального директора обещала крупные организационные реформы в ВОЗ в духе доклада Всемирного банка 1993 г. («Инвестиции и здоровье»). Еще одним важным событием в том же 1998 г. стало принятие новой международной Хартии здравоохранения,

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

281 |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

показавшей, что международное сообщество не снимает задачу «Здоровье для всех», которую не удалось выполнить до 2000 г., хотя и переносит ее на следующее столетие. Это было подтверждено и в 2000 г. на «Саммите тысячелетия» в ООН.

В основу реформирования ВОЗ легло положение118, что в конце ХХ столетия здравоохранение в мире встало перед несколькими важнейшими проблемами, которые требуют существенных корректив целей систем здравоохранения.

Г.Х. Брунтланд провозгласила четыре главных направления деятельности ВОЗ: уменьшение бремени болезней, особенно в развивающихся странах; снижение рисков для здоровья; создание устойчивых систем здравоохранения; создание благоприятной политической и организационной атмосферы в секторе здравоохранения и укрепление единства ВОЗ. Г.Х.Брунтланд провела перестановки в штаб-квартире ВОЗ в Женеве – сократила ряд программ, свела 35 департаментов в 8 «кластеров» во главе с исполнительными директорами, привлекла многих специалистов из США, что дало повод для шуток по поводу превращения ВОЗ в «филиал Гарвардского университета и Всемирного банка».

Вместе с тем она не смогла игнорировать гримасы рыночных реформ, на которые с тревогой обратила внимание еще Межрегиональная конференция ВОЗ и СИОМС по теме «Этика, равенство и обновление стратегии «Здоровье для всех» в Женеве в 1997 г. Отмечалось растущее доминирование рынка, нестабильность политических систем, разрастание вооруженных конфликтов, рост нищеты, учащение нарушений прав человека, деградация окружающей среды и другие негативные глобальные факторы. Конференция подтвердила как моральный императив стремление к достижению для всех людей максимально возможного уровня здоровья – одного из фундаментальных прав человека.

Да и в докладе «ВОЗ-2000», подчеркнувшем прямую связь здравоохранения с экономикой, было сказано, что услуги здравоохранения отличаются от других рыночных товаров и услуг по крайней мере в двух отношениях: вопервых, лечение может быть катастрофически и непредсказуемо дорогим и поэтому люди должны быть защищены от выбора между потерей здоровья и финансовым крахом; во-вторых, сама болезнь больше чем что бы то ни было может угрожать достоинству человека и его способности контролировать происходящее с ним. Особенно это касается бедных слоев населения, которые «сталкиваются с неуважением, имеют меньший выбор и сниженное качество медицинских услуг. Пытаясь купить здоровье из своего собственного кармана, они платят больше и становятся еще беднее».

282 |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

«Во многих странах многие врачи, если не большинство, работают одновременно в государственном (общественном) секторе и в частной практике. Это в конечном счете означает, что общественный сектор субсидирует неофициальную частную практику;

Врачи (профессиональные работники здравоохранения) знают о законах, регулирующих частную практику, но знают и что эти законы слабы или не выполняются.

Профессиональные ассоциации, номинально ответственные за самоуправление, слишком часто неэффективны.

Поэтому наблюдение и регулирование частной практики профессионалов и страховщиков должно занимать важное место в национальной политике. В то же время критически важно использовать чувствительные и эффективные стимулы. Необходимо различать поставщиков услуг (общественных и частных), которые приносят пользу в достижении целей здравоохранения, и тех, которые приносят ущерб, и, соответственно, поощрять или наказывать первых и вторых. Действия, направленные на изменение баланса между автономией поставщика и его подотчетностью должны осуществляться с учетом их влияния на здоровье, реактивность и распределение финансового бремени».

Доклад «ВОЗ-2000»

Поскольку многие врачи работают одновременно в государственном (общественном) секторе и в частной практике, то в конечном счете общественный сектор субсидирует неофициальную частную практику. Многие правительства не могут справиться с «черным» рынком в сфере здравоохранения, где процветают коррупция, взяточничество, уклонение от налогов и другие виды нелегальной практики. «Черные» рынки, порожденные плохим функционированием систем здравоохранения и низкими доходами работников здравоохранения, еще более подрывают эти системы. «В результате многие министры здравоохранения оказываются не в состоянии реализовать те требования и правила, которые они сами вырабатывают и которые они должны осуществлять в интересах общества».

Важным направлением преобразований в ВОЗ стало и возрождение интереса к массовым здравоохранным кампаниям. Были провозглашены и приняты:

1. Программа (глобальная инициатива) ликвидации полиомиелита. Начата ВОЗ в 1988 г. совместно с ЮНИСЕФ и другими организациями. В 1988 г. полиомиелитные параличи поразили более 350 000 детей в 125 странах. До 2001 г. было вакцинировано свыше 575 миллионов детей в 94 странах, число полиоэндемичных стран уменьшилось до 10 (Индия, Пакистан, Нигерия, Афганистан, Нигер, Сомали, Египет, Ангола, Эфиопия, Судан). Удалось

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

283 |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

добиться прекращения распространения инфекции даже в таких резервуарах диких вирусов полиомиелита, как Бангладеш и Конго. В итоге за 2001 г. во всем мире было зарегистрировано лишь 537 новых случаев полиомиелита и цель программы была объявлена достигутой.

В ноябре 1999 г. на Третьей Международной конференции по ликвидации проказы было объявлено о намерении объединения усилий по выявлению

илечению проказы, особенно в наиболее эндемичных странах: Анголе, Бразилии, Конго, Эфиопии, Гвинее, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Мозамбике, Мьянмар, Непале и Нигере.

2.Глобальная инициатива по ликвидации предупреждаемой слепоты к 2020 г. Провозглашена в 1999 г. и получила особую поддержку в Китае

истранах Тихоокеанского региона. Программа нацелена на преодоление основных причин слепоты: авитаминоза А у детей, травм у подростков, катаракты, трахомы и глаукомы. В программу вошли созданное ранее (1997 г.) Сообщество по ликвидации трахомы, многие другие международные организации.

3.Инициатива по преодолению малярии (Roll Back Malaria). Предложена в 1998 г. и активно поддержана Министерством здравоохранения Японии

ияпонскими фармацевтическими компаниями, предложившими к выпуску новые эффективные противомалярийные средства.

4.Инициативаполиквидациитабакокурения(TobaccoFreeInitiative).Было отмечено, что в мире 1,2 миллиарда курильщиков, их число может возрасти до 1,6 миллиарда в первой четверти XXI столетия, ежегодно табак убивает 4 миллиона человек, к 2030 г. ежегодное число смертей от «молчаливой эпидемии» табакокурения может увеличиться до 10 миллионов человек. Инициатива получила мощную поддержку в мае 1999 г., когда ВАЗ приняла резолюцию о разработке Конвенции по борьбе против табакокурения. После предварительной работы конвенция была подписана в 2003 г.

5.Глобальная программа снижения материнской смертности. В октябре 1999 г. ВОЗ, Фонд народонаселения ООН, ЮНИСЕФ и Всемирный банк выступили с совместным заявлением о намерении объединить на ближайшее десятилетие усилия по снижению материнской смертности. В настоящее время от осложнений в беременности и в родах в мире ежегодно умирают свыше 600 тысяч женщин (98% в развивающихся странах, где уровень материнской смертности составляет 480 на 100 000 живых родов, что в 18 раз выше, чем в развитых странах – 27:100 000). Эти же осложнения ведут к трем миллионам мертворожденных и более чем трем миллионам случаев смерти новорожденных в течение первой недели жизни. Большие надежды возлагаются на программу безопасного материнства, а также на планирование семьи.

284 |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

6. Глобальная программа борьбы против ВИЧ/СПИД. Продолжается в связи с дальнейшим распространением заболевания. К концу 1999 г. в мире вирусом ВИЧ заразились свыше 50 миллионов человек, из них более 16 миллионов умерли, оставались живыми около 33 миллионов инфицированных. К числу неблагополучных в плане распространения ВИЧ/СПИД относятся и страны на территории бывшего СССР.

Значительное внимание в последние годы уделялось в ВОЗ и «новому международному климату в науке», который сложился в определенной мере благодаря развитию новых координационных научных механизмов в ВОЗ и вокруг ВОЗ. Это началось еще с создания в 1990 г. Специального комитета по научным исследованиям в здравоохранении в интересах развития

(Ad Hoc Committee for Health Research for Development – COHRED), а затем

– Глобального форума по медицинской науке (Global Forum for Health Research) и Союза за политику в здравоохранении и системные исследования

(Alliance for Health Policy and Systems Research – 1997 г.). Конференция по науке и развитию в Бангкоке (октябрь 2000 г.) приняла Декларацию о здравоохранных исследованиях в интересах развития, в которой подтвердила, что эти исследования важны не только для здравоохранения, но и всего социального и экономического развития. Быстрая глобализация, новое понимание биологии человека и революция в информационных технологиях являют собой новые вызовы и новые возможности. Поэтому необходимо сделать научные знания доступными для всех, в научные исследования должны включаться все заинтересованные силы на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

Программа ВОЗ по информатизации включает вопросы телематики, телемедицины, глобальной информационной сети. В целях обеспечения развивающихся стран медицинской литературой достигнута договоренность с рядом крупных издательств о предоставлении развивающимся странам бесплатно (через портал ВОЗ) полных текстов научных статей. Проект по-

лучил название HINARI (Health InterNetwork Access to Research Initiative –«Доступ к исследовательским инициативам через международную сеть здравоохранения»).

В январе 2000 г. было объявлено о создании «авторитетной комиссии экспертов» для изучения проблемы «Макроэкономика и здоровье» и подготовки доклада и рекомендаций, которые способствовали бы экономическому росту и уменьшению нищеты и неравенства в развивающихся странах. Комиссию возглавил бывший главный экономический советник правительства Б.Н. Ельцина Джеффри Сакс из Гарварда, в ее составе были западные экономисты и политики, представляющие Всемирный банк, МВФ, ПРООН, экономические комиссии для Африки и другие организации. За два года комиссия провела целый ряд заседаний шести рабочих групп, выпустила

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

285 |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

свыше 200 документов по инвестициям в сферу здравоохранения, экономическим стимулам производства лекарств и вакцин, роли международной торговли, мобилизации дополнительных ресурсов, стоимости и эффективности борьбы с заболеваниями, по другим вопросам. В конечном счете комиссия сделала главный вывод: на здравоохранение нужно выделять больше средств. Общемировые расходы на здравоохранение в развивающихся странах должны быть увеличены на 66 миллиардов долларов ежегодно, и тогда к 2010 г. можно будет ежегодно спасать не менее 8 миллионов жизней, а к 2015 – 2020 гг. получить экономический прирост не менее чем на 360 миллиардов долларов в год.

Кздравоохранению было привлечено внимание и политических верхов,

вчастности – лидеров «Большой восьмерки», которые на своих периодических встречах в числе социальных проблем стали обсуждать и вопросы здравоохранения. Так, в 1975, 1977 и 1983 гг. обсуждались проблемы безработицы, в 1979 г. – экономических миграций, в 1980 г. – проблема беженцев, в 1994 г. – создание новых рабочих мест, в 1997 г. – старение населения, в 1998 г. – состояние рынка труда. В 2000 г. на Окинаве в контексте глобализации были подняты вопросы социальной зашиты населения и борьбы с бедностью, здравоохранения, науки (геном человека, биотехнология), окружающей среды и ядерной безопасности. Были поставлены задачи сокращения к 2010 г. случаев инфекционных заболеваний (ВИЧ/ СПИДа – на 25%, малярии и туберкулеза – на 50%). Всемирный банк был призван содействовать развитию здравоохранения, иммунизации, повышению качества пищи, доступности основных лекарств и вакцин в развивающихся странах.

В2005г.вШотландии«Большаявосьмерка»затрагивалавопросызащиты окружающей среды и Киотского протокола, а в июле 2006 г. в Петербурге обсудила проблемы эпидемических и инфекционных заболеваний (гриппа, малярии, туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и других), нужды систем здравоохранения, включая недостаток ресурсов, дефицит и утечку кадров, необходимость повышения эффективности международной помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием команд быстрого реагирования.

Интерес к проблемам здравоохранения стали проявлять и другие крупные доноры, включая новые фонды (Фонд Б. и М. Гейтс, общественно-част- ный Глобальный фонд по борьбе против СПИДа, туберкулеза и малярии и другие), действующие как в рамках ВОЗ, так и самостоятельно.

Вместе с тем Г.Х. Брунтланд не смогла осуществить все свои планы и инициативы, столкнувшись с инертностью на уровне регионов, которые привыкли к длительной автономии, и большими трудностями на уровне стран. Не нашла она общий язык и с работниками ВОЗ, первоначальный энтузи-

286 |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

азм которых по поводу реформ постепенно рассеялся. Результатом стало неожиданное решение Г.Х. Брунтланд отказаться баллотироваться на пост генерального директора ВОЗ на второй срок и избрание в 2003 г. по рекомендации исполкома ВОЗ на этот пост доктора Йонг Вука Ли (Южная Корея), а после его внезапной смерти в 2005 г. – доктора Маргарет Чан (Китай)119.

Международное сотрудничество и глобальная система здравоохранения

За последние годы ведущая роль ВОЗ в международном здравоохранении неоднократно ставилась под сомнение. На роль соперников выдвигались то Всемирный банк, то Новые фонды борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, Фонд Б. Гейтса и другие организации. Однако в конечном счете влиятельный «Британский медицинский журнал» (30 ноября 2002 г.) сделал правильный вывод, что новые партнеры и соперники не могут вытеснить ВОЗ «из бизнеса», что потребность в высшем агентстве по здравоохранению стала даже более сильной, что это агентство должно обеспечивать «доказательное и надежное (вызывающее доверие) лидерство в глобализированном мире как на уровне стран, так и на общемировом уровне. Но чтобы стать таким агентством, ВОЗ нужно, во-первых, преодолеть затруднения в своем реформировании и создать структуры, эффективные на уровне стран, а во-вторых, выработать культуру большей открытости и дебатов. Международное здравоохранное сообщество хочет, чтобы ВОЗ выполнила эти задачи, для которых она имеет сравнительные преимущества, и оно должно предоставить ВОЗ жизненно необходимые для этого средства».

Все это свидетельствует о том, что реформы здравоохранения в разных странах идут параллельно с процессом, который можно обозначить как продолжающееся формирование общемировой системы здравоохранения, все уровни и компоненты которой должны взаимодействовать между собой по всем горизонталям и вертикалям. Важные черты этой системы

– разрешение проблем здравоохранения на всех уровнях, от индивидуума

исемьи до глобальных, три специфических (наука, профилактика, лечение)

итри общих (кадры, ресурсы, управление) функции системы здравоохранения на всех этих уровнях, ответственность всех – человека, общины, государства, международного сообщества за защиту здоровья и обеспечение права на здоровье, понимание нарастающей угрозы самоуничтожения человечества (от разных причин и в разные сроки) и необходимость устранения этой угрозы.

Задачами глобальной системы являются облегчение обмена информацией и опытом в области здравоохранения между различными странами, обеспечение «стыковки» их отдельных компонентов, которые все больше приобретают международные черты (карантинная служба, координация

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

287 |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

науки и т.п.), а в конечном счете – разрешение объективно сложившихся международных и глобальных медико-социальных проблем.

Напомним, что задачи были сформулированы уже в 1970 г. в резолюции ВАЗ.23.59 о долгосрочном планировании деятельности ВОЗ, где опять-таки по инициативе делегаций СССР и ряда других стран были определены наиболее важные функции Всемирной организации здравоохранения, вытекающие из ее Устава и уже накопленного опыта, которые должны были быть положены в основу дальнейшей работы. Жизнь показала правильность этих решений, по существу определявших место и роль ВОЗ как центрального органа глобальной системы здравоохранения.

Примечания к главе 7

103Данные собраны по статистическим сборникам, данные за 1986 – 2000 гг. частично приведены Б.Т. Величковским, за 2000 – 2005 гг. представлены Роскомстатом на «круглом столе» по демографической проблеме в Государственной Думе

14 марта 2006 г.

104В Госдокладе-1995 приведены: число родившихся – 1363,8; умерших – 2203,8. Есть расхождения и по другим годам.

105Данные за 2002 и 2003 гг. приведены по документу «Основные показатели здоровья и здравоохранения РФ». Минздрав РФ. М. 2004.

106По средней продолжительности жизни женщин Россия в 2006 г. находилась на 91 месте из 191 страны, представляющей соответствующую статистику, мужчин

–на 136 месте.

107По данным ВОЗ, под угрозой йодной недостаточности, вызывающей не только эндемический зоб, но и развитие умственной отсталости, живет до 30% населения земного шара, в России – до половины населения.

108В России известны 12 природных очагов чумы общей площадью около 30 миллионов гектаров, а в Закавказье, Казахстане и Средней Азии – еще 31 очаг чумы общей площадью около 180 тысяч гектаров. Опасные природные очаги чумы имеются и в приграничных с Россией территориях Монголии и Китая.

109МБРР начал изучение ситуации в здравоохранении, публикацию докладов, проведение семинаров и совещаний. В 1997 г. по кредиту в 39 субъектов РФ поставлено медицинского оборудования на сумму 100 миллионов долларов, а в Тверской и Калужской областях с помощью МБРР начался эксперимент по реформированию амбулаторно-поликлинической сети здравоохранения, который стал предметом острой критики на «круглом столе» в Госдуме 19 марта 1998 г.

288 |

ВенедиктовД.Д.Очеркисистемнойтеорииистратегииздравоохранения |

ГЛАВА 7 |

Реформы и кризис последнего |

|

десятилетия ХХ века |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

110Проект US AID «Здравреформа» включал распространение информационных материалов и формулирование основ стратегии реформ, направленных на «повышение качества медицинской помощи, внедрение методов оплаты медицинских услуг и использование современных информационных систем». Директором программы стал Дж.А. Райс, главным экспертом по экономике – И.М. Шейман, она осуществлялась в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Тверской, Калужской областях, в Алтайском крае и других регионах.

111Проект ТАСИС – «Система профилактического здравоохранения» осуществлялся в России на средства Европейского сообщества (техническое задание рассмотрено в Брюсселе 28 февраля 1997 года) с целью помочь в осуществлении «основной цели национальной политики России в области здравоохранения – добиться приемлемого уровня здоровья населения в современных социально-экономических условиях путем достижения справедливости в области охраны и поддержания здоровья и равной доступности медицинской помощи для всех слоев населения». Зона проекта включала Петербург, Самару, Екатеринбург, Кемерово и другие города.

112Но именно об экономических советах профессор Гарвардского университета Джеффри Сакс, (в 1991 – 1994 гг. главный советник российского правительства по экономической политике, а позже – председатель Комиссии ВОЗ по макроэкономике и здоровью) спустя пять лет писал в «Лос-Анджелес Таймс»: «Советы Международного валютного фонда были чудовищными. Когда-нибудь историки заглянут в книги МВФ и убедятся в полной некомпетентности его рекомендаций и его поведения в отношении России», где была проведена «самая коррумпированная приватизация

вистории». И «никто ни в США, ни в МВФ не хотел слышать ничего плохого о правительстве Черномырдина, ибо считали его своим правительством».

113Так, законопроект «О правах пациента» уже был в «Основах законодательства РФ о здравоохранении», однако его первоначальным предшественником следует считать впервые появившуюся в США в 1973 г. Декларацию прав пациента», торжественно провозглашенную Американской госпитальной ассоциацией в ответ на растущее недоверие пациентов к врачам и больницам, подозревавшимся в повышенной заинтересованности в росте цен на медицинские услуги и неудовлетворительном по качеству лечению.

114В.И. Курашов пишет, что философы понимают под понятием «кризис» длительное состояние распутья или затянувшееся ощущение «нет выхода!», когда у человека есть воля и энергия для действия, но он не видит путей для достижения цели или не может сделать выбор между несколькими абсолютно равнозначными путями, когда он утрачивает осознание своей идентичности, не видит для себя цели существования, теряет надежду на лучшее. Кризис переходит в отчаяние (фиксация наихудшего без ожидания улучшения), затем в уныние (фиксация актуально плохого при резком ослаблении воли и активности) и, наконец, в роптание на судьбу (тенденциозная фиксация плохого и полная потеря воли), когда люди утрачивают надежду не только на лучшую жизнь, но и на обретение целей жизни и вопрос о путях выхода просто снимается. Это наиболее тяжелое состояние кризиса. Отчаяние, уныние, роптание

– наихудшие душевные состояния, непродуктивные, вредные, недостойные человека – осуждаются и практикой, и философией, и религией, и народной мудростью. Кризис – это удел людей, не потерявших активности для действий и не утративших