- •Введение

- •1 Технико-эксплуатационная характеристикарайонауправления дороги

- •1.1 Характеристика технического оснащения полигона и заданных участков железной дороги

- •2 Организация местной работы на участках района управления

- •2.1 Построение диаграммы местных вагонопотоков

- •2.2 Технология работы с местными вагонами на участках

- •2.2.1 Определение категории и числа поездов

- •3 Расчет и анализ пропускной способности перегонов района управления

- •3.4 Расчет потребной пропускной способности

- •4 Разработка графика движения поездов

- •4.1 Прокладка поездов на графике

- •Заключение

- •Список использованных источников

3 Расчет и анализ пропускной способности перегонов района управления

3.1 Определение расчетных размеров движения поездов и составление диаграммы поездопотоков

Для участка железной дороги в каждом направлении устанавливаются размеры движения следующих категорий поездов:

пассажирских скорых, пассажирских, пригородных;

грузовых сквозных с выделением транзитных, разборочных и поездов своего формирования; участковых; местных (сборных, вывозных поездов, диспетчерских локомотивов и др.); локомотивов резервом при непарности размеров движения.

Сквозные транзитные поезда для района управления, следующие без переработки по техническим станциям района управления. В состав данных поездов включаются транзитные вагонопотоки. Данные вагонопотоки не перерабатываются на технических станциях района управления.

Сквозные разборочные поезда для района управления, прибывающие в расформирование на технические станции района управления и проходящие хотя бы одну техническую станцию без переработки. В состав данных поездов включаются вагоны ввоза, поступающие из-за стыков в адрес данной технической станции и на промежуточные станции впередилежащих участков.

Сквозные поезда своего формирования для района управления, формируемые на технических станциях района управления и проходящие хотя бы одну техническую станцию без переработки. В состав данных поездов включаются вагоны вывоза, зарождающие на данной технической станции и на промежуточных станциях позадилежащих участков, следующие за стыки района управления.

Участковые поезда, следующие без изменения состава по одному участку (между соседними техническими станциями). В состав данных поездов включаются местные вагоны.

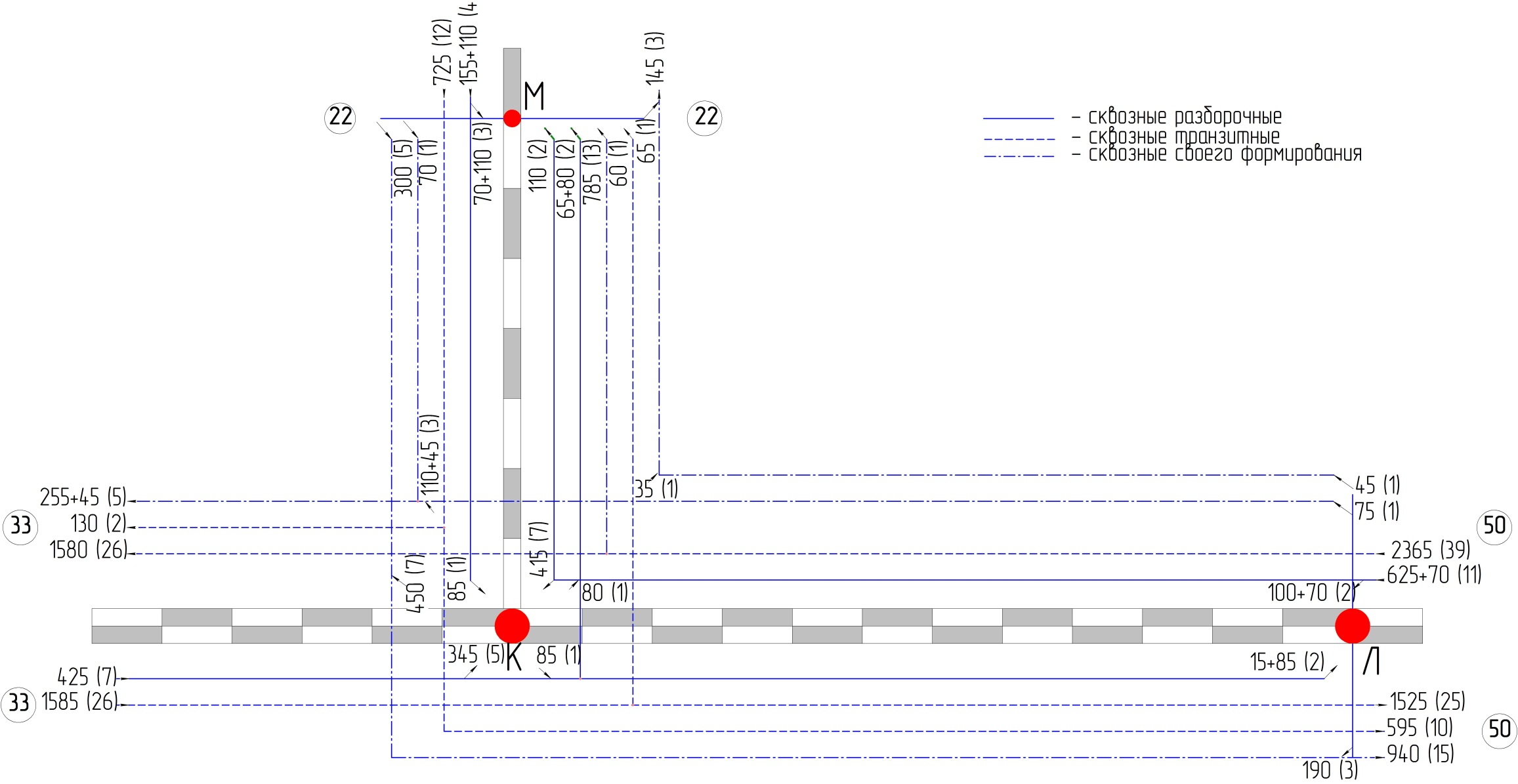

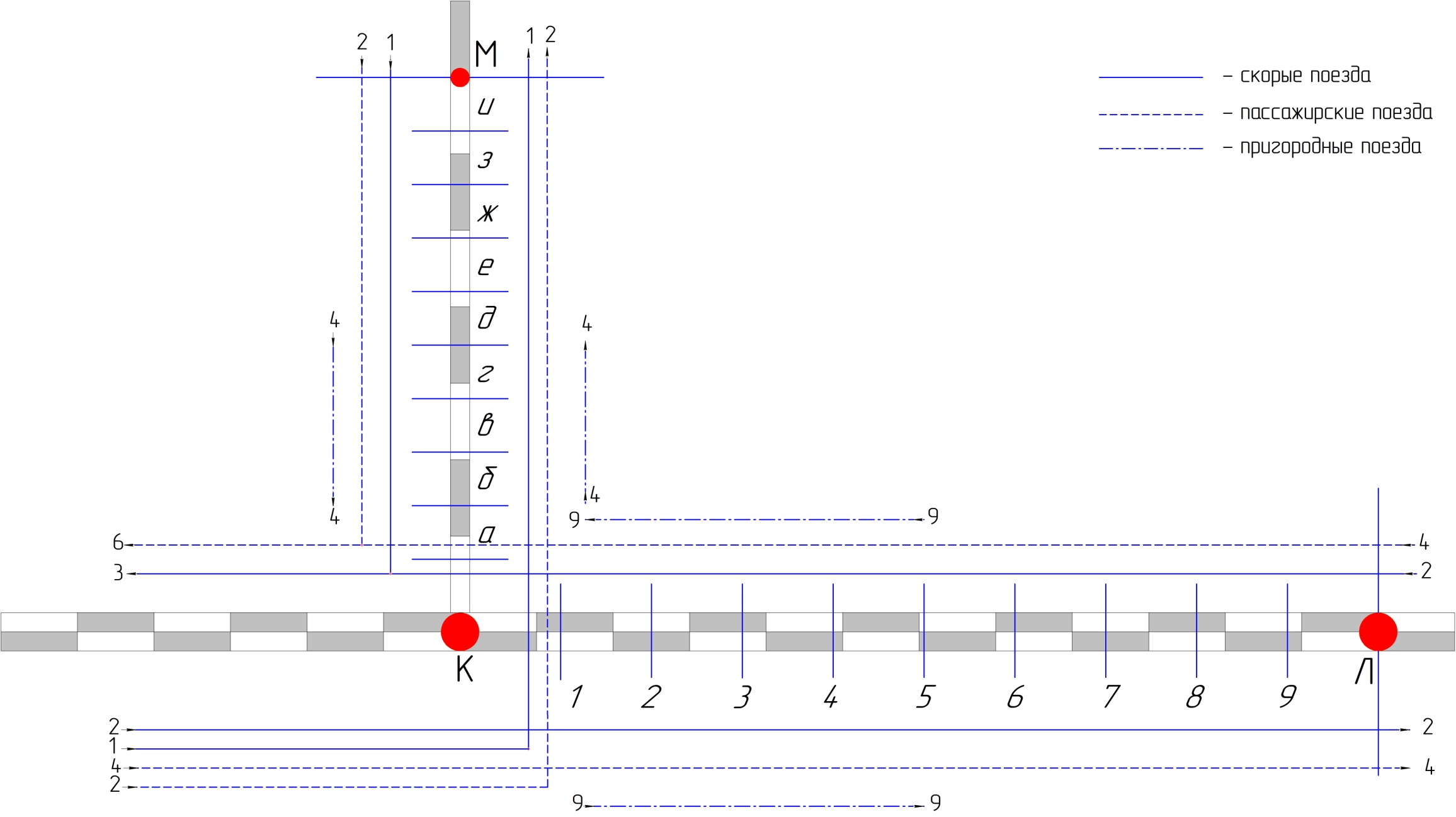

На основании «шахматки» разрабатываются диаграммы грузовых и пассажирских поездопотоков, представленные на рисунках 3.1 и 3.2 соответственно.

Рисунок 3.1 – Диаграмма грузовых поездопотоков

Рисунок 3.2 – Диаграмма пассажирских поездопотоков

3.2 Расчет станционных и межпоездных интервалов

Станционные интервалы минимально необходимое время для выполнения операций по приему, отправлению или пропуску поездов через раздельный пункт с путевым развитием (разъезд, обгонный пункт, или станцию):

интервал неодновременного прибытия поездов нп;

интервал скрещения поездов ск;

интервал попутного следования поездов пс.

Межпоездные интервалы минимальное время, которым разграничиваются поезда при следовании по перегонам на участках, оборудованных автоблокировкой:

интервал между поездами в пакете I;

интервал попутного прибытия Iпр;

интервал попутного отправления Iотп.

Станционные и межпоездные интервалы должны обеспечивать безопасность движения и наилучшее использование пропускной способности железных дорог.

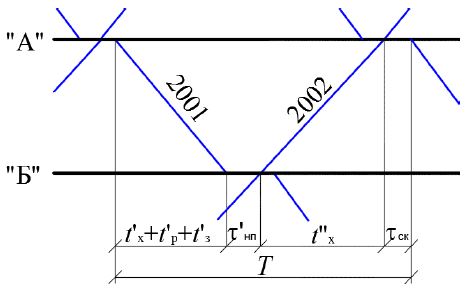

3.2.1 Расчет интервала неодновременного прибытия поездов

Интервал неодновременного прибытия поездов это минимальное время от момента прибытия с остановкой на раздельный пункт поезда одного направления до момента пропуска через эту станцию или до момента прибытия на нее поезда встречного направления.

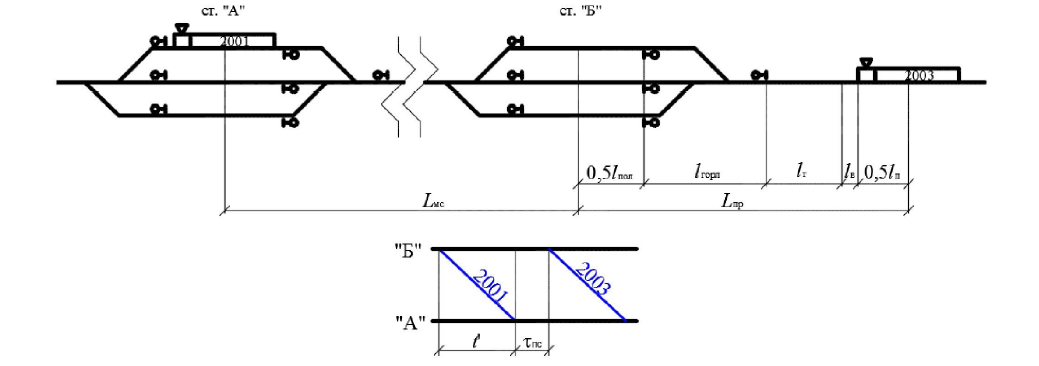

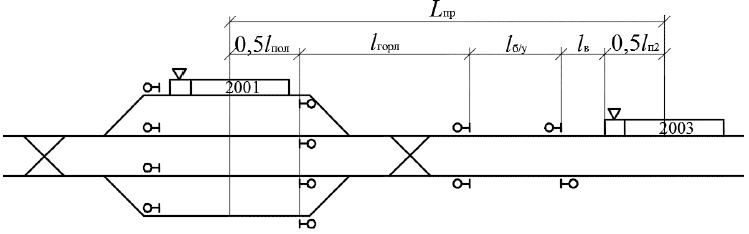

Расчетная схема для определения интервала неодновременного прибытия поездов при АБ представлена на рисунке 3.3.

Интервал неодновременного прибытия поездов при ПАБ определяется по формуле:

,

(3.1)

,

(3.1)

где

продолжительность контроля дежурным

по станции (ДСП) прибытия поезда №2001,

равная 0,1 мин;

продолжительность контроля дежурным

по станции (ДСП) прибытия поезда №2001,

равная 0,1 мин;

продолжительность приготовления

маршрута пропуска поезда №2002, включая

переговоры о движении поездов между

ДСП, равная 0,15 мин;

продолжительность приготовления

маршрута пропуска поезда №2002, включая

переговоры о движении поездов между

ДСП, равная 0,15 мин;

продолжительность открытия выходного

сигнала поезду №2002, равная 0,05 мин;

продолжительность открытия выходного

сигнала поезду №2002, равная 0,05 мин;

полезная длина приемоотправочных путей

на станции, равная 1,05 км;

полезная длина приемоотправочных путей

на станции, равная 1,05 км;

длина входной горловины станции, равная

0,6 км;

длина входной горловины станции, равная

0,6 км;

длина тормозного пути, равная 1,4 км;

длина тормозного пути, равная 1,4 км;

расстояние, проходимое поездом №2002 за

время, необходимое для восприятия

машинистом смены огня светофора, км;

расстояние, проходимое поездом №2002 за

время, необходимое для восприятия

машинистом смены огня светофора, км;

расчетная длина поезда, пропускаемого

по станции, равная 0,888 км;

расчетная длина поезда, пропускаемого

по станции, равная 0,888 км;

скорость движения поезда на подходе к

станции, равная 50 км/ч.

скорость движения поезда на подходе к

станции, равная 50 км/ч.

Рисунок 3.3 Расчетная схема для определения интервала неодновременного прибытия поездов при ПАБ

Расстояние, проходимое поездом за время, необходимое для восприятия машинистом смены огня светофора определяется по формуле:

,

(3.2)

,

(3.2)

где

16,7

коэффициент перевода км/ч в м/мин;

скорость движения поезда на подходе к

сигналу предвходного светофора, равная

50 км/ч;

скорость движения поезда на подходе к

сигналу предвходного светофора, равная

50 км/ч;

время восприятия машинистом показания

открытого сигнала, равное 0,05 мин.

время восприятия машинистом показания

открытого сигнала, равное 0,05 мин.

Интервал неодновременного прибытия поездов при ПАБ равен:

минуты.

минуты.

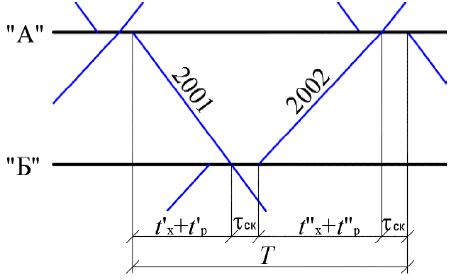

3.2.2 Расчет интервала скрещения поездов

Интервал скрещения поездов это минимальное время от момента проследования или прибытия на раздельный пункт поезд до момента отправления на тот же перегон другого поезда встречного направления.

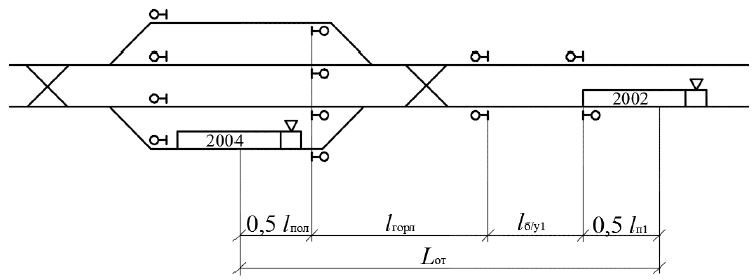

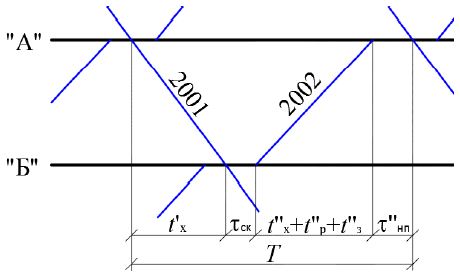

Расчетная схема для определения интервала скрещения поездов при ПАБ представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 Расчетная схема для определения интервала скрещения поездов при ПАБ

Интервал скрещения поездов при АБ определяется по формуле:

,

(3.3)

,

(3.3)

где

продолжительность контроля ДСП

проследования поезда №2002, равная 0,2

мин.

продолжительность контроля ДСП

проследования поезда №2002, равная 0,2

мин.

минута.

минута.

3.2.3 Расчет интервала попутного следования

Интервала

попутного следования поездов

– это минимальное время от момента

прибытия (проследования) на впередилежащий

раздельный пункт первого поезда до

момента отправления (проследования) с

данного раздельного пункта на

освободившийся перегон второго поезда

того же направления.

– это минимальное время от момента

прибытия (проследования) на впередилежащий

раздельный пункт первого поезда до

момента отправления (проследования) с

данного раздельного пункта на

освободившийся перегон второго поезда

того же направления.

Р исунок

3.5

Расчетная схема для определения интервала

попутного следования поездов

исунок

3.5

Расчетная схема для определения интервала

попутного следования поездов

,

(3.4)

,

(3.4)

минут.

минут.

3.2.4 Расчет интервала между поездами в пакете

Интервал между поездами в пакете минимальный промежуток времени, определяемый исходя из разграничения следующих при ПАБ друг за другом двух или более попутных поездов блок-участками.

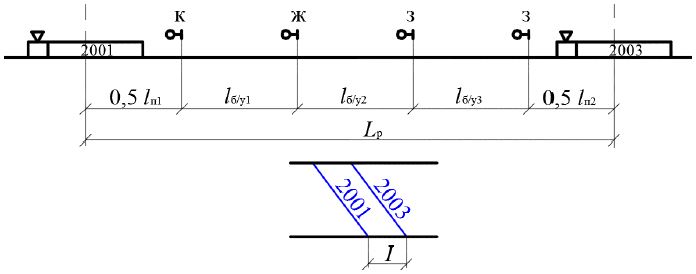

Расчетная схема для определения интервала между поездами в пакете представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 Расчетная схема для определения интервала между поездами в пакете

Интервал между поездами в пакете рассчитывается по формуле:

,

(3.5)

,

(3.5)

где

длина поезда, следующего первым в пакете,

равная 0,888 км;

длина поезда, следующего первым в пакете,

равная 0,888 км;

длины блок-участков соответственно

первого, второго, третьего, равные 2,2

км;

длины блок-участков соответственно

первого, второго, третьего, равные 2,2

км;

длина поезда, следующего вторым в пакете,

равная 0,888 км;

длина поезда, следующего вторым в пакете,

равная 0,888 км;

средняя ходовая скорость хода поезда

по данному перегону, км/ч.

средняя ходовая скорость хода поезда

по данному перегону, км/ч.

Средняя ходовая скорость хода поезда по данному перегону определяется по формуле:

,

(3.6)

,

(3.6)

где

60

коэффициент перевода минут в часы;

длина перегона, равная 155 км;

длина перегона, равная 155 км;

время хода поезда соответствующей

категории по перегону, мин.

время хода поезда соответствующей

категории по перегону, мин.

Средняя ходовая скорость хода поезда по данному перегону в нечетном направлении равна:

Средняя ходовая скорость хода поезда по данному перегону в четном направлении равна:

Интервал между поездами в пакете в нечетном направлении равен:

=

6,49 ≈ 7 мин.

=

6,49 ≈ 7 мин.

Интервал между поездами в пакете в четном направлении равен:

=

6,19 ≈ 7 мин.

=

6,19 ≈ 7 мин.

3.2.4 Расчет интервала попутного прибытия

Интервалом попутного прибытия называют минимальное время от прибытия на раздельный пункт (проследования через раздельный пункт) одного поезда до момента прибытия на этот же раздельный пункт (проследования через раздельный пункт) другого поезда того же направления движения.

Расчетная схема для определения интервала попутного прибытия представлена на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 Расчетная схема для определения интервала попутного прибытия

Интервал попутного прибытия определяется по формуле:

,

(3.7)

,

(3.7)

=

4,01 ≈ 5 мин.

=

4,01 ≈ 5 мин.

3.2.5 Расчет интервала попутного отправления

Интервалом попутного отправления называют минимальное время от отправления с раздельного пункта (проследования через раздельный пункт) одного поезда до момента отправления (проследования через раздельный пункт) другого поезда того же направления движения.

Расчетная схема для определения интервала попутного отправления представлена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 Расчетная схема для определения интервала попутного отправления

Интервал попутного отправления определяется по формуле:

,

(3.8)

,

(3.8)

=

4,01 ≈ 5 мин.

=

4,01 ≈ 5 мин.

3.3 Расчет наличной пропускной способности перегонов железных дорог

Пропускной способностью железнодорожной линии называется наибольшее число поездов или пар поездов установленной массы и длины, которое может быть пропущено по заданной линии в единицу времени (час, сутки), при определенной ее технической оснащенности и принятой системе организации движения (типа графика).

При специализации путей перегона в основном для грузового движения пропускная способность измеряется в грузовых поездах и рассчитывается за сутки; для пассажирского (пригородного) движения в пассажирских (пригородных) поездах и рассчитывается по периодам суток.

Пропускная способность однопутных перегонов измеряется в парах поездов, двухпутных в поездах по каждому главному пути перегона.

Различают понятия наличной, проектной и потребной пропускной способности.

Наличной называют пропускную способность, которая может быть реализована при существующей технической оснащенности участка и принятой системе организации движения.

Проектной называют пропускную способность, которая может быть достигнута при осуществлении намеченных мероприятий по усилению технической оснащенности участка.

Потребной называют пропускную способность, которой должен располагать участок для пропуска заданных грузопотоков и пассажиропотоков.

3.3.1 Расчет наличной пропускной способности однопутного участка

Наличная пропускная способность однопутного перегона определяется по формуле:

,

(3.9)

,

(3.9)

где tтехн продолжительность технологического "окна", равная 75 мин; Tпериод графика, мин; н нормативный коэффициент надежности инфраструктуры и подвижного состава, равный 0,95; kпер число пар поездов в графике, равное 1.

Период парного непакетного графика при ПАБ определяется по формуле:

T = t/ + t// + г + д, (3.10)

где t/,t// время хода нечетного и четного поездов по перегону (с учетом времени на разгон и замедление при остановках), мин; а, б станционные интервалы соответственно по станциям, ограничивающим перегон, мин.

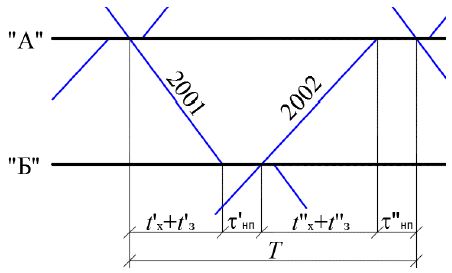

Периоды графика перегона при заданном времени хода пары поездов могут принимать различные значения в зависимости от порядка пропуска поездов через раздельные пункты, ограничивающие перегон. Возможны 4 варианта пропуска поездов, приведенные на рисунках 3.9 - 3.12. Периоды графика в представленных вариантах отличаются вследствие разных значений станционных интервалов и времени, необходимого на разгон и замедление.

Рисунок 3.9 Схема I парного непакетного графика

Период графика для схемы I определяется по формуле:

,

(3.11)

,

(3.11)

T = 13 + 1 + 4 + 13 + 1 + 4 = 36 мин.

Рисунок 3.10 Схема II парного непакетного графика

Период графика для схемы II определяется по формуле:

,

(3.12)

,

(3.12)

T = 2 + 13 + 1 + 2 + 13 + 1 = 32 мин.

Рисунок 3.11 Схема III парного непакетного графика

Период графика для схемы III определяется по формуле:

,

(3.13)

,

(3.13)

T = 13 + 1 + 13 + 2 + 1 + 4 = 34 мин.

Рисунок 3.12 Схема IV парного непакетного графика

Период графика для схемы IV определяется по формуле:

,

(3.14)

,

(3.14)

T = 13 + 2 + 1 + 4 + 13 + 1 = 34 мин.

Таким образом, минимальный период графика наблюдается при схеме II и равен 32 минуты.

Наличная пропускная способность однопутного перегона равна:

пар

поездов в сутки.

пар

поездов в сутки.

3.3.2 Расчет наличной пропускной способности двухпутного участка

Наличная пропускная способность двухпутного перегона определяется по формуле:

,

(3.15)

,

(3.15)

где tтехн продолжительность технологического "окна", равная 150 мин; н нормативный коэффициент надежности инфраструктуры и подвижного состава, равный 0,96; Iр расчетный интервал между поездами, мин.

Пропускная способность двухпутных линий определяется отдельно в нечетном и четном направлениях.

Наличная пропускная способность двухпутного перегона как в четном, так и в нечетном направлении равна:

=

176,9 ≈ 177 пар поездов в сутки.

=

176,9 ≈ 177 пар поездов в сутки.