- •Список обозначений

- •Введение

- •I. Общие вопросы информационного обмена

- •I.1. Информационные поля и коммуникация

- •I.1.1. Фазы обращения информации

- •I.1.2. Виды информации

- •1.1.3.Структура информации

- •I.2. Количество информации

- •I.2.1.Структурные меры информации

- •1.2.2.Традиционные и нетрадиционные системы счисления

- •1.2.4. Информационные показатели измерений и контроля

- •I.2.5. Семантическая мера информации

- •1.3. Задания для самоконтроля и подготовки

- •2. Представление и отображение информации

- •2.1. Проблема передачи информации оператору

- •2.2. Виды информационных каналов

- •2.2.1. Механические каналы

- •2.2.2. Акустические каналы.

- •2.2.3. Оптические каналы

- •2.2.4. Электрические каналы

- •2.2.5. Радиотехнические каналы

- •2.3. Восприятие визуальной информации оператором

- •2.4. Восприятие аудиоинформации оператором

- •2.4.1. Модели слухового восприятия

- •2.4.2. Механическая модель слухового аппарата человека

- •2.4.3.Восприятие гармонических сигналов («чистых» тонов)

- •2.5. Задания для самоконтроля и подготовки

- •3. Звук. Основы информационного обмена в звуковых полях

- •3.1. Линейные характеристики звукового поля

- •3.1.1. Связь звукового давления с колебательной скоростью

- •3.1.2. Плоская волна

- •3.1.3. Модели волн с неплоским фронтом

- •3.2. Отражение и преломление плоских волн

- •3.2.1. Волновые процессы на плоской границе раздела сред

- •3.2.2. Взаимодействие упругих волн с плоским слоем

- •3.2.3. Волновые процессы на границе раздела движущихся сред

- •3.2.4. Явление полного внутреннего отражения

- •3.2.5. Отражение звука неровной поверхностью

- •3.2.6. Отражение звука искривленной поверхностью. Интеграл Кирхгофа

- •3.3. Эффект Доплера

- •Поскольку , то из (3.61) можно записать:

- •3.4. Задания для самоконтроля и подготовки

- •4. Заключение

- •5. Глоссарий

- •Ответы на тестовые задания и методически рекомендации по их выполнению

- •6. Предметный указатель

- •7. Литература

- •Содержание

2.4.3.Восприятие гармонических сигналов («чистых» тонов)

По отношению к синусоидальным сигналам («чистым тонам») слуховой анализатор можно уподобить особому преобразователю, где со стороны входа параметрами сигнала являются звуковое давление и частота, а со стороны выхода - «громкость» и «высота» тона.

Экспериментально получены сенсорные характеристики передачи «чистых тонов» слуховой системой человека, т.е. в установившемся режиме при достаточно продолжительном звучании измерительного сигнала.

Существуют несколько принципов построения измерительных шкал Н-высоты тона от F- частоты звука:

1. Шкала Г.Флетчера : частоте 1000 Гц соответствует высота тона в 1000 мел (1 мел, единица измерения высоты тона). На практике она оказывается не всегда удобной;

2. Шкала Э.Цвиккера: частоте 131 Гц (нота «до» малой октавы) соответствует высота в 131 мел;

3. Музыкальная

шкала: в ее основе лежит тональный

интервал в одну октаву, при которой

верхняя частота FВвдвое превышает нижнюю частотуFН,

т.е.FВ/FН

= 2. Интервал частотF1иF2в октавах

равенF1 -F2(октав) =log2![]() .

Октава делится на 12 полутонов так, что

в каждом полутоне частоты соотносятся

между собой как

.

Октава делится на 12 полутонов так, что

в каждом полутоне частоты соотносятся

между собой как![]() .

Каждый полутон делится на 100 центов.

Высота полутонов имеет свои обозначения

(нотацию) – до (C), ре (D),

ми (E), фа (F),

соль (G), ля (А), си (B)

с указанием октавы (большая, малая,

первая и т.д.) и с добавлением знаковаллитерации(бемоль, диез, бекар).

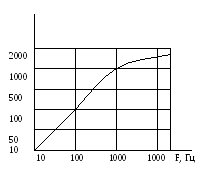

Диапазон 20 Гц…20 кГц составляет около

10 октав. Примерный вид сенсорной

характеристики «высоты» тона по шкале

Э.Цвиккера представлен

на рис 2.22.

.

Каждый полутон делится на 100 центов.

Высота полутонов имеет свои обозначения

(нотацию) – до (C), ре (D),

ми (E), фа (F),

соль (G), ля (А), си (B)

с указанием октавы (большая, малая,

первая и т.д.) и с добавлением знаковаллитерации(бемоль, диез, бекар).

Диапазон 20 Гц…20 кГц составляет около

10 октав. Примерный вид сенсорной

характеристики «высоты» тона по шкале

Э.Цвиккера представлен

на рис 2.22.

H,

мел

Рис. 2. 22

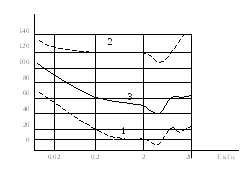

Н а

рис. 2.23 изображены стандартные кривые

равной громкости («изофоны»)

при прослушивании чистых тонов. За

«пороговое» значение принято давление

а

рис. 2.23 изображены стандартные кривые

равной громкости («изофоны»)

при прослушивании чистых тонов. За

«пороговое» значение принято давление

![]() ,

называемое стандартным порогом слышимости

на частоте 1000 Гц. Легко показать, что

значение «пороговой» интенсивности

звука составит

,

называемое стандартным порогом слышимости

на частоте 1000 Гц. Легко показать, что

значение «пороговой» интенсивности

звука составит![]() Вт/м2.Относительное

значение слышимости определяется по

формуле:

Вт/м2.Относительное

значение слышимости определяется по

формуле:

![]() .

(2.2)

.

(2.2)

В качестве примеров

графиков на рис. 2.23 приведены: 1 – линия

«порога» слышимости; 2- линия «порога»

болевого ощущения, за пределами (выше)

которой возможно механическое

травмирование слухового аппарата

человека; 3 - промежуточные линии «равной

громкости». Обращает внимание, прежде

всего подобие кривых, а также заметное

снижение чувствительности на краях

частотного диапазона. Громкость в

«фонах» совпадает со слышимым уровнем

громкости в «![]() Б»

на частоте

Б»

на частоте![]() Гц:

Гц:![]() .

«Провал» в области частот 3000 Гц –

соответствует

резонансу

объема воздушного канала слухового

хода.

.

«Провал» в области частот 3000 Гц –

соответствует

резонансу

объема воздушного канала слухового

хода.

Большое практическое значение имеет, помимо выделения соответствующих тональных составляющих, возможность пространственной локализации источников звуковых колебаний. Слуховые сенсоры, как и сенсоры визуальной информации, относятся к парным сенсорам. При этом, существенно важными оказываются бинауральныесвойства слуха.

К бинауральным относят свойства слуха по определению различий акустических сигналов, воспринимаемых правым и левым слуховыми органами по времени прихода и амплитуде.

Рис. 2.23

Физическая основа

этих различий - разновременность прихода

звуковых волн к разным сенсорам и разные

уровни сигналов, что делает возможным

образование «бинауральных разностей»:

![]() и

и![]() .

.

К бинауральным свойствам слуха относят способность определять направление на «кажущийся» источник звука. При этом следует различать, по крайней мере, две ситуации:

Слуховая система выполняет роль акустического пеленгатора. Наблюдения и эксперименты позволяют утверждать, что слуховая система человека - не слишком хороший, а скорее плохой пеленгатор. Иногда, особенно для узкополосных сигналов возникает ошибка на 180- «фронт» - «тыл» - кажущийся источник «обнаруживается» в противоположной стороне от реального. Для широкополосного сигнала угловые погрешности (т.е. угловые разности направлений на мнимый и реальный источники) в горизонтальной плоскости могут доходить до 10…15, а в вертикальной плоскости (по углу наблюдения) еще больше. По этой причине ведущую роль в пространственной ориентации отводят зрительным органам, а слух выполняет вспомогательные функции.

Свойства слуховой системы изучаются и используются применительно к искусственно воспроизведенным условиям объемного звука: стереофонии, квадрофонии и т.д.

Еще слабее выражены способности слуховой системы к определению расстояния до кажущегося источника звука. Если слушатель хорошо знаком со звуковым сигналом, то точность оценки расстояния сильно возрастет. Для незнакомых звуков на дистанции более 3 метров оценка удаленности источника становится практически неосуществимой.

Даже при восприятии тональных сигналов возможности человеческого уха заметно ограничены. Так, в диапазоне слышимых звуков 20 Гц…20 кГц человек запоминает не более 150…200 градаций на частоте. Разница в частотах, которая свободно улавливается человеком, составляет примерно 4%. Разумеется, у отдельных индивидуумов, обладающих «музыкальным» слухом, эти данные могут существенно отличаться. Существенно изменяются эти возможности и с возрастом человека.

Если различия по частоте и интенсивности еще сравнительно доступны для слуховых сенсоров, то определить различия по фазе человек практически не в состоянии. Это справедливо до тех пор, пока фазовый сдвиг не приведет к сдвигу по времени. Если сдвиг фазы достигает 50 мс, то сигналы начинают восприниматься как раздельные. Если второй сигнал значительно громче или тише (на 20 ДБ и более), то ощущаемая разность времени прихода возрастает до 150…200 мс.

Подведем итоги…

Действия оператора по принятию решений и исполнению управляющих действий осуществляются на основе информационной и концептуальной моделей объекта, формирование которых не требует непосредственного взаимодействия оператора с объектом;

Различные по физическим принципам каналы, как правило, адаптированы к свойствам среды, вмещающей «информационный» тракт; наиболее эффективны для информационного обмена комбинированные системы, объединяющие каналы, основанные на разных физических принципах;

Качество визуальной информации, воспринимаемой оператором, определяется пороговыми яркостными, контрастными и временными характеристиками зрительных сенсоров человека; их оптимальные значения сближены с предельными и адаптированы к условиям наблюдения; свойство парности зрительных сенсоров - необходимое условие «бинокулярного» зрения, обеспечивающего основную часть информационных потоков;

Качество аудиоинформации, воспринимаемой оператором, определяется пороговыми «тональной» и «громкостной» сенсорной характеристиками, адаптированными для восприятия речевых сигналов; слуховые сенсоры, обладают «бинауральными» свойствами и выполняют роль дополнительной сигнальной системы.

В следующем разделе будут рассмотрены примеры основных моделей процессов, протекающих в звуковых полях, и определяющих систему параметров, важных для информационного обмена.