- •1. Что такое психология? Предмет психологии.

- •2. Историческое развитие предмета психологии.

- •3. Что такое психика?

- •4. Методологические принципы отечественной психологии.

- •5. Классификация психических явлений.

- •6. Отрасли психологии.

- •7. Методы научного познания по в.Н. Дружинину.

- •9. Основные теоретические направления (подходы, школы) психологии:

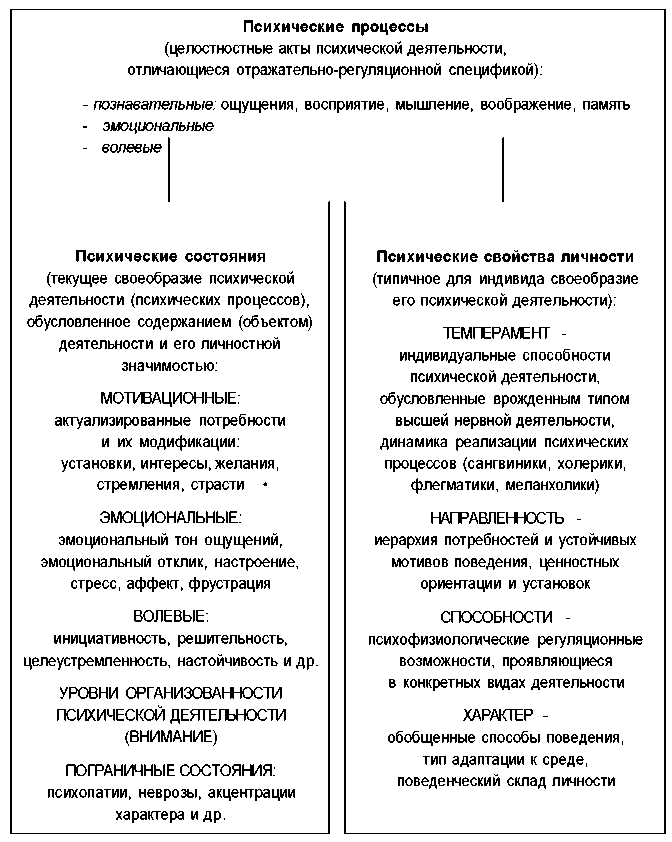

5. Классификация психических явлений.

Все психические явления неразрывно связаны; традиционно они подразделяются на три группы:

1) психические процессы;

2) психические состояния;

3) психические свойства личности.

Психические процессы — отдельные целостные акты отражательно-регуляционной деятельности. Каждый психический процесс имеет свой объект отражения, свою регуляционную специфику и свои закономерности. Психические процессы — базовая группа психических явлений: на их основе формируются психические образы.

Психическое состояние — временное своеобразие психической деятельности, определяемое ее содержанием и отношением человека к этому содержанию. Психическое состояние — текущая модификация психической деятельности человека, представляющая собой относительно устойчивую интеграцию всех психических проявлений человека при определенном его взаимодействии с действительностью.

Психические состояния подразделяются на:

1) мотивационные (основаны на потребностях установки — желания, интересы, влечения, страсти);

2) состояния организованности сознания (проявляются в различных уровнях внимательности, работоспособности);

3) эмоциональные (эмоциональный тон ощущений, эмоциональный отклик на действительность, настроение, конфликтные эмоциональные состояния — стресс, аффект, фрустрация);

4) волевые (состояния инициативности, целеустремленности, решительности, настойчивости и др.; их классификация связана со структурой сложного волевого действия).

Психические свойства личности — типичные для данного человека особенности его психики, реализации его психических процессов.

К психическим свойствам личности относятся:

1) темперамент;

2) направленность личности (потребности, интересы, мировоззрение, идеалы);

3) способности;

4) характер.

6. Отрасли психологии.

Отрасли психологической науки в зависимости от задач, которые они решают, делятся на:

фундаментальные;

прикладные.

Фундаментальные отрасли изучают общие закономерности, психические явления и процессы, свойственные всем людям. Прикладные исследуют психологические проблемы, характерные для определенных сфер жизни людей и конкретных профессий.

К фундаментальным отраслям дисциплины относятся:

общая;

социальная;

дифференциальная;

сравнительная;

возрастная или психология развития;

специальная или психология аномального развития;

психология личности;

психофизиология;

нейропсихология;

зоопсихология.

Классификация прикладных отраслей выглядит так:

политическая;

юридическая;

экономическая;

педагогическая;

медицинская;

психология труда;

психология спорта;

психология искусства;

психология религии;

психология семьи.

7. Методы научного познания по в.Н. Дружинину.

В. Н. Дружинин полагает, что в психологии целесообразно выделение трех классов методов:

1) эмпирических, при которых осуществляется внешнее реальное взаимодействие субъекта и объекта исследования;

2) теоретических, при которых субъект взаимодействует с мысленной моделью объекта (предметом исследования);

3) методов интерпретации и описания, при которых субъект «внешне» взаимодействует со знаково-символическими представлениями объекта.

Основания для классификации методов исследования по В. Н. Дружинину

8. Виды эксперимента.

По способу проведения различают эксперименты:

Лабораторный эксперимент. Это самый распространенный и уважаемый в научной психологии эксперимент. В нем максимально строго можно управлять зависимыми и независимыми переменными.

Естественный (полевой) эксперимент. Это эксперимент, проводимый в обычной жизни, когда вроде бы никакого эксперимента и никакого экспериментатора - нет.

Формирующий (психолого-педагогический) эксперимент. Эксперимент заключается в том, чтобы человек или группа людей участвуют в обучении и формировании тех или иных качеств и навыков. И если результат сформирован, нам не нужно гадать, что привело к этому результату: именно эта методика к результату и привела.

В зависимости от уровня осознанности эксперименты также можно разделить на

те, в которых испытуемому даются полные сведения о целях и задачах исследования,

те, в которых в целях эксперимента некоторая информация о нём от испытуемого утаивается или искажается (например, когда необходимо, чтобы испытуемый не знал об истинной гипотезе исследования, ему могут сообщить ложную),

и те, в которых испытуемому неизвестно о целях эксперимента или даже о самом факте эксперимента (например, эксперименты с привлечением детей).