Biokhimia_v_risunkakh

.pdf

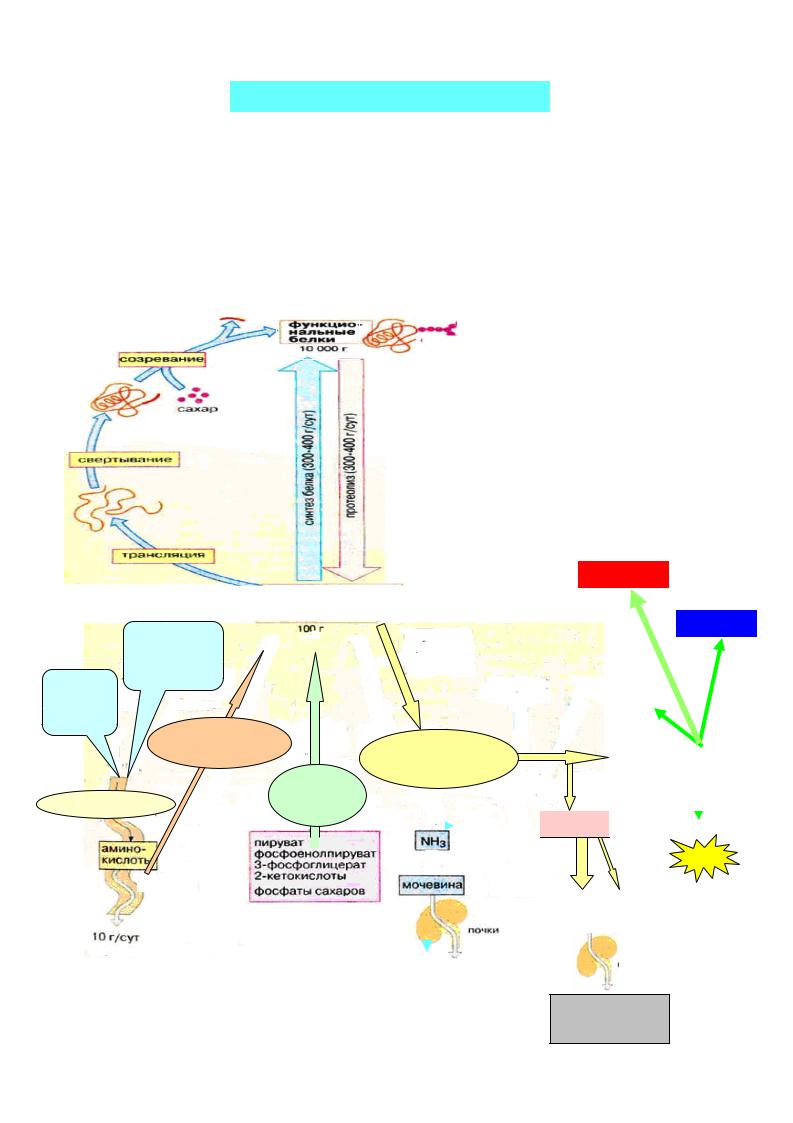

В организме человека в сутки распадается на аминокислоты около 400г белка , и столько же белка синтезируется. Причем необратимо распадается 1/4 часть аминокислот, которая должна восполняться за счет пищевых белков. В сутки взрослый человек должен получать 0,7г белка на 1 кг веса (100-150 г/сутки). Исключение белков из пищи даже на короткий срок приводит к серьезным нарушениям:

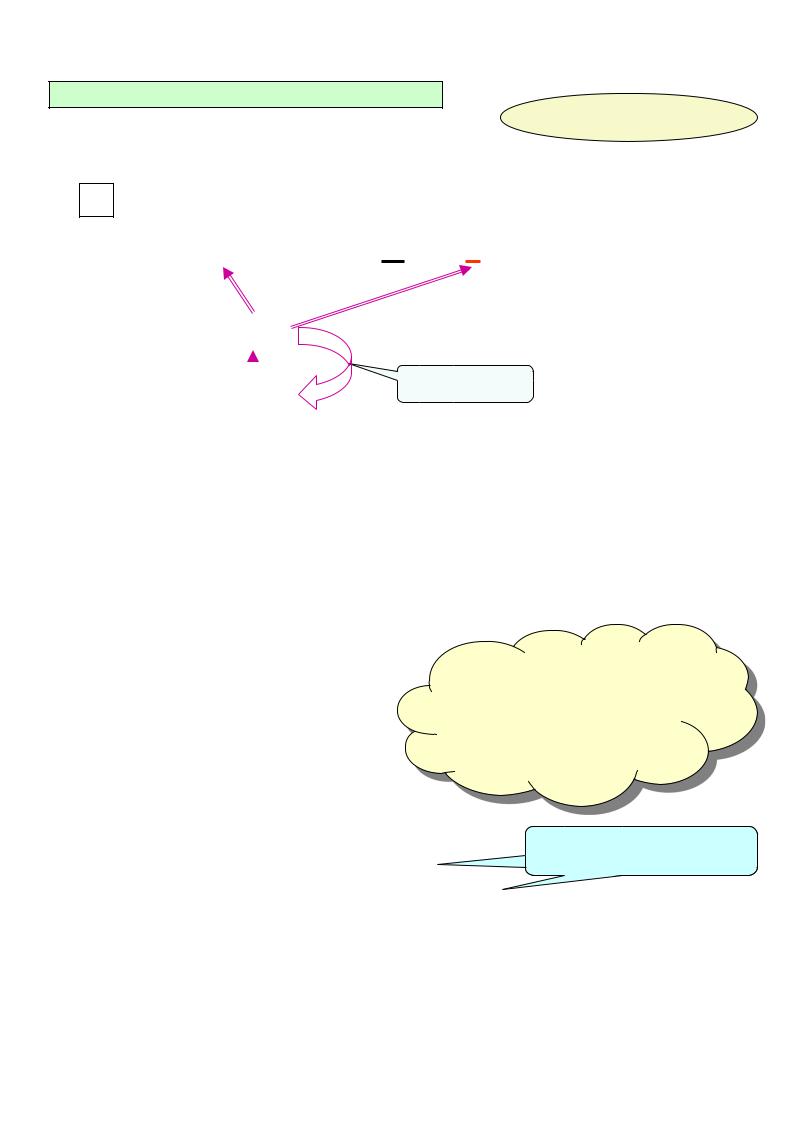

Снижено

потребление

белков

сниженсниженсинтез клеточных белков

клеточных белков

Белковое голодание (квашиоркор)

задержка роста |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

снижен синтез |

|

|

|

анемия |

|

|

|

гемоглобина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

снижен синтез |

|

|

|

отеки |

|

|

|

альбуминов |

|

|

|

|

|

|

|

снижен синтез |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

жировая |

|

|||

липопротеинов |

|

инфильтрация печени |

|

||||

атрофия клеток |

|

|

|

|

|

|

|

нарушено переваривание |

|

||||||

поджелудочной |

|

||||||

|

|

|

белков |

|

|||

железы |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Белковое голодание опасно еще и потому, что в организме человека могут синтезироваться (из других метаболитов) только заменимые аминокислоты, другие – незаменимые - должны поступить с пищей, т.к. человеческий организм не обладает способностью их синтезировать. А поскольку для биосинтеза любого белка необходим полный набор аминокислот, при отсутствии незаменимых аминокислот трансляция (биосинтез белка) не будет начинаться (принцип «всё или ничего»).

Белки являются основными азотсодержащими соединениями в организме, поэтому для характеристики белкового обмена используется понятие «азотистый баланс», который характеризуется соотношением поступившего с пищей азота к выводимому азоту (Nпост./Nвыв.)

положительный азотистый баланс (Nпост./Nвыв. >0) – характерен для растущего

|

организма либо для периода реабилитации |

|

отрицательный азотистый баланс |

после болезни; |

|

(Nпост./Nвыв. <0) – характерен для |

|

|

|

усиленного распада белков (старение, |

|

азотистое равновесие |

голодание, тяжелые заболевания); |

|

(Nпост./Nвыв. = 0) – характерно для взрослого |

||

|

здорового организма при нормальном |

|

|

питании. |

90 |

I. Переваривание белков |

|

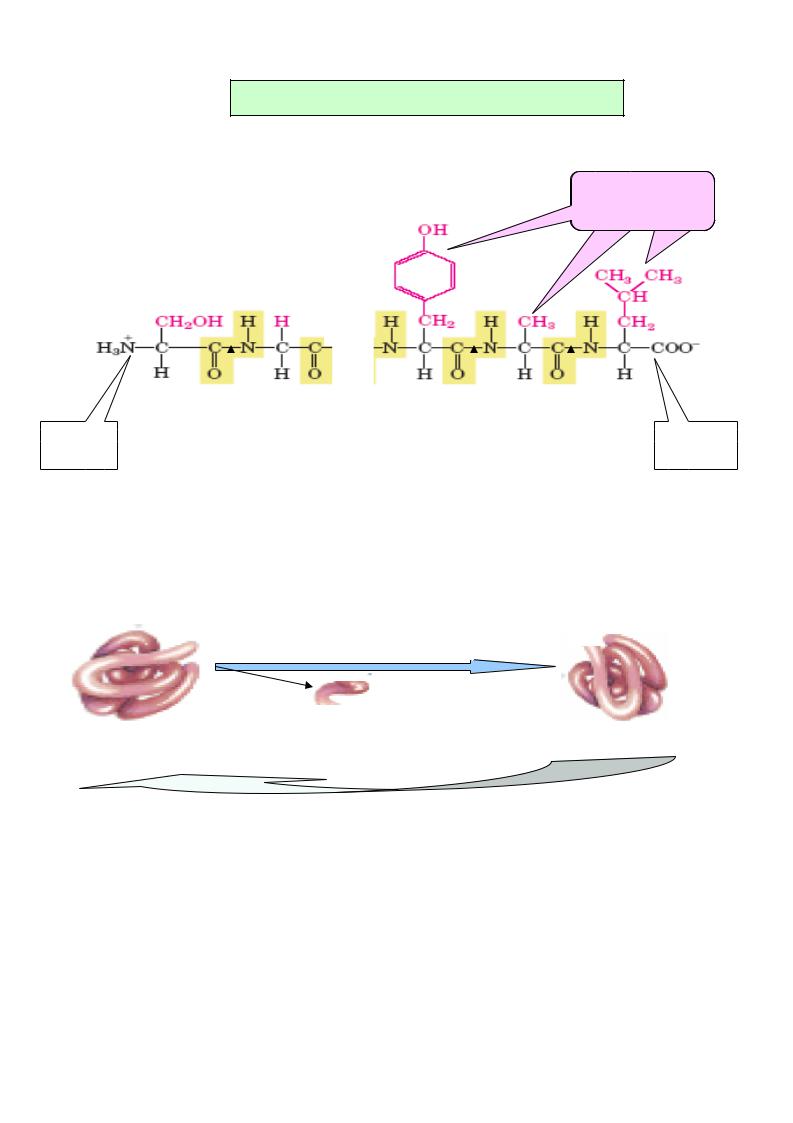

Переваривание белков - э то ферментативный гидролиз ( протеолиз) |

пептидных |

связей в молекуле белка, в результате чего образуются свободные аминокислоты.

радикалы

аминокислот

…

N-конец |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С-конец |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

пептидная связь |

|

|

||||||

цепи |

|

|

|

|

цепи |

|

|||||

Переваривание белков осуществляется с помощью гидролаз, называемых |

|

|

|||||||||

протеолитическими ферментами , (протеазами или пептидазами) |

, которые |

|

|||||||||

вырабатываются в неактивном |

виде |

( проферменты или зимогены ) |

и |

||||||||

активируются |

путем частичного протеолиза, т.е. гидролиза одной пептидной связи |

||||||||||

с отщеплением ингибирующего |

N-концевого пептида . Это сопровождается |

|

|||||||||

изменением конформации фермента и раскрытием его активного центра: |

|

|

|||||||||

Н2О

неактивный фермент (профермент или зимоген)

аутокатализ

N-концевой |

активный фермент |

полипептид |

При этом образовавшийся в результате частичного протеолиза активный фермент может действовать на свой профермент, переводя его в активное состояние, т.е. осуществлять аутокатализ (активирует сам себя).

Место синтеза проферментов (слизистая желудка, поджелудочная железа) и место их активации (полость желудка, тонкой кишки) пространственно разделены . Это необходимо для защиты секреторных клеток желудка и поджелудочной железы

от самопереваривания.

Преждевременная активация проферментов в секреторных клетках происходит при язве желудка (активируется пепсин), при остром панкреатите (активируется трипсин).

91

В норме активация зимогенов в поджелудочной железе предотвращается ингибитором трипсина, образующим с ферментом очень прочный комплекс. В желудке и кишечнике внутренние поверхности покрыты муцинами – гликопротеинами слизи, которые защищают эпителий ЖКТ от разрушений ферментами.

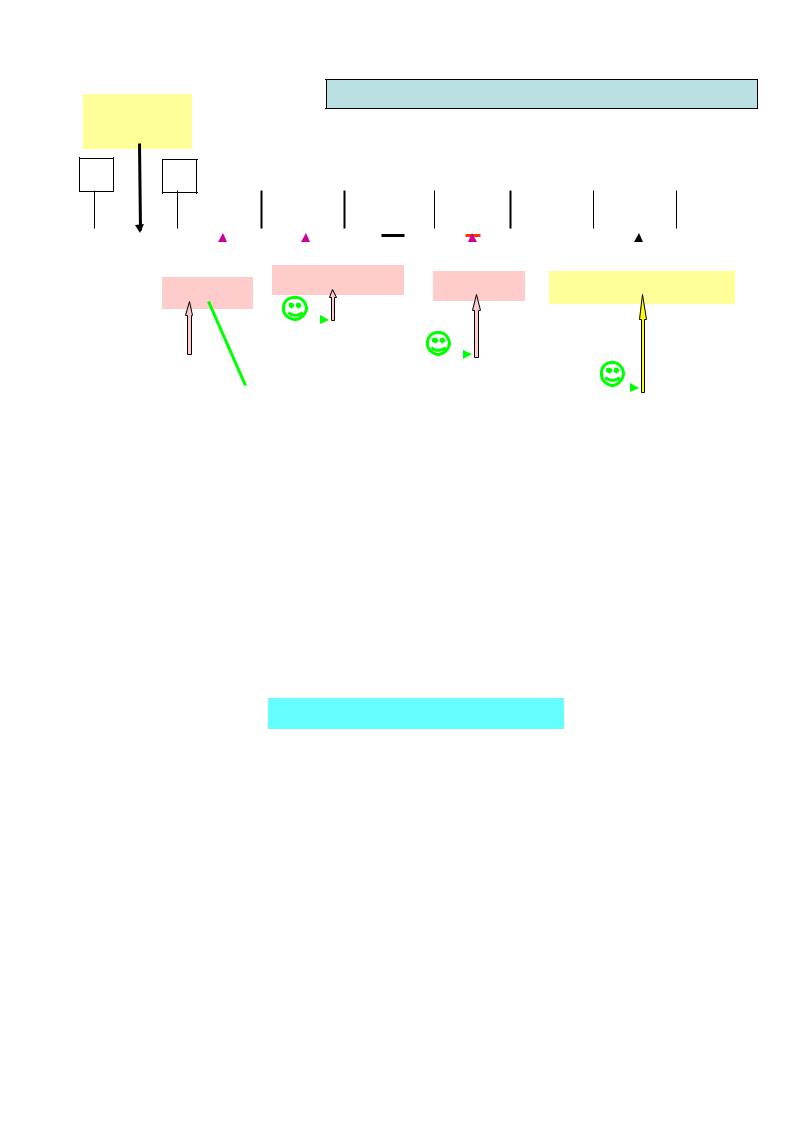

По месту атаки молекулы субстрата протеолитические ферменты делятся на экзопептидазы и эндопетидазы.

Протеазы, или пептидазы, которые гидролизуют пептидную связь у концевой аминокислоты, называются экзопептидазы.

К ним относятся аминопептидаза, отщепляющая крайнюю аминокислоту с N-конца белковой молекулы и карбоксипептидаза, гидролизующая пептидную связь с С-конца молекуля белка, а также ди- и трипептидазы , расщепляющие соответственно дитрипептиды.

Пептидные связи, удаленные от концов молекулы белка, гидролизуют

эндопептидазы: пепсин, трипсин, химотрипсины, эластаза . В зависимости от наличия в их активном центре аминокислот серина, цистеина и др, различают сериновые протеазы, цистеиновые протеазы и т.д.

аминопептидаза эндопептидазы экзопептидазы

аминокислотный

остаток

Эндопептидазы: |

|

пепсин |

|

трипсин |

|

химотрипсины |

|

эластаза |

дипептидазы |

|

|

|

карбокси- |

|

пептидаза |

Все пептидазы обладают относительной специфичностью , т.е. расщепляют все белки, однако, каждый из этих ферментов преимущественно гидролизует пептидные

связи между определенными аминокислотами: |

|

|

пепсин гидролизует пептидные связи у ароматических аминокислот ( |

фенилаланин и |

|

тирозин) и между лейцином и глутаматом; |

|

|

трипсин расщепляет преимущественно связи у аргинина и лизина; |

|

|

химотрипсин -у ароматических аминокислот |

фенилаланина, |

тирозина и |

триптофана; |

|

|

эластаза – между глицином и аланином. |

лекарственных средств |

|

Протеолитические ферменты применяются в качестве |

||

(ацидинпепсин, фестал, панкреатин) при нарушении секреции желудочного сока, при воспалении поджелудочной железы и т.д. Кроме того, в клинике протеазы

применяются для обработки гнойных ран (расщепляют белки гнойного содержимого).

92

ПЕРЕВАРИВАНИЕ БЕЛКОВ В ЖЕЛУДКЕ

Для пепсина рНопт 1,5-2.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фенил |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

H |

O |

|

|

тирозин |

|

H |

O |

|

аланин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

O |

|

|

|

H |

|

|

|

|

|

O H |

O |

|

H |

|

|

O H |

O |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Н2N-CH-C |

|

N-CH-C |

|

|

|

N-CH |

-C |

|

|

|

N-CH-C |

|

N-CH |

-C |

N-CH-C |

|

N-CH-C |

|

N-CH-C-OH |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пепсин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

НCl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

аутокатализ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пепсиноген |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В желудке действует фермент пепсин, который вырабатывается главными клетками

слизистой оболочки желудка в виде неактивного профермента |

пепсиногена. Этот |

зимоген активируется частичным протеолизом с помощью |

соляной кислоты |

(медленно), а затем с помощью аутокатализа (быстро). Пепсин, обладая относительной специфичностью, преимущественно гидролизует пептидные связи у ароматических аминокислот (фенилаланина и тирозина).

В желудке также действует пепсиноподобный фермент |

гастриксин, у которого |

||

рНопт = 3, т.е. этот фермент переваривает белки при пониженной кислотности |

|||

желудочного сока. |

|

|

|

Функции соляной кислоты: |

|

|

У грудных детей |

|

|

в желудке фермент реннин |

|

|

|

|

|

денатурирует белки |

катализирует створаживание молока, |

||

создает сильнокислую среду рН 1,5 – 2 |

|

переводя растворимый белок |

|

активирует пепсин |

казеиноген в нерастворимый казеин, |

||

разрушает микроорганизмы |

|

который далее расщепляется |

|

|

|

|

пепсином |

Нарушение переваривания белков в желудке |

|

|

|

Гиперхлоргидрия –повышенная продукция НСI. |

гипоацидные состояния |

||

Гипохлоргидрия - пониженная продукция НСI. |

|

|

рН 3 - 5 |

Ахилия - отсутствие в желудочном соке НСI и пепсина

(при полной ахилии или тотальной резекции желудка может развиваться пернициозная анемия, т.к. отсутствует внутренний фактор Касла – гастромукопротеин, необходимый

для всасывания витамина В12) |

|

Молочная кислота (лактат) |

в желудочном соке в норме отсутствует. Может |

обнаруживаться при злокачественных опухолях желудка |

|

93 |

(активируется анаэробный гликолиз). |

аминопептидаза

R R

ПЕРЕВАРИВАНИЕ БЕЛКОВ В КИШЕЧНИКЕ

|

|

фенилаланин |

|

|

|

|

|

|

|

|

аргинин |

|

тирозин |

|

|

|

глицин |

|

|

|

|

лизин |

|

триптофан |

|

R |

|

аланин |

|

R |

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

O H O H |

O H O H O H O H O H O |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Н2N-CH- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

N-CH |

|

|

|

|

|

N-CH-C |

|

|

|

N-CH-C N |

-CH-C |

|

N-CH-C |

|

N-CH-C |

|

|

|

N-CH-C-OH |

|||||||||||||||||||||

|

-C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

химотрипсин |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

трипсин |

эластаза |

карбоксипептидаза |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

энтеропептидаза |

|

|

|

химотрипсиноген |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

трипсиноген |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

проэластаза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

прокарбоксипептидаза |

||||||||||

В кишечнике (рН 7-8) |

действуют ферменты поджелудочной железы : трипсин, |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

химотрипсины, эластаза, карбоксипептидаза, вырабатываемые в неактивном виде.

Эти проферменты активируются в кишечнике: трипсиноген активируется кишечным

ферментом |

энтеропептидазой, химотрипсиноген, проэластаза и |

|

|

прокарбоксипептидаза |

активируются самим активным |

трипсином. |

|

Аминопептидаза и дипептидазы – ферменты кишечного сока, вырабатываются в активном состоянии.

В результате суммарного действия всех желудочных, панкреатических и кишечных

пептидаз происходит полный гидролиз пищевых белков и образуются |

свободные |

аминокислоты, которые всасываются в стенку кишечника путем активного |

|

транспорта, поступают в кровь и разносятся к органам и тканям. Свободные |

|

аминокислоты, в отличие от белков, лишены видовой специфичности и не обладают антигенными свойствами.

Пути превращения аминокислот

Часть аминокислот в результате потери аминогруппы (процессы дезаминирования и трансаминирования) превращается в α-кетокислоты (безазотистые остатки), которые

могут быть: |

|

|

использованы на синтез глюкозы – |

глюконеогенез (такие аминокислоты называются |

|

гликогенные), |

|

|

использованы на синтез липидов, кетоновых тел – |

кетогене з (такие аминокислоты |

|

называются кетогенные), |

|

|

окислены до конечных продуктов с образованием СО2, воды и энергии. |

||

Отщепившаяся аминогруппа в виде |

аммиака |

NH3 (токсичное вещество ), |

превращается в мочевину (конечный продукт азотистого обмена) и выводится через |

|

почки с мочой. |

|

Часть аминокислот распадается путем отщепления карбоксильной группы |

|

(декарбоксилирование) в виде СО2 с образованием продуктов, которые называются |

|

биогенные амины. |

94 |

II.Пути превращения аминокислот

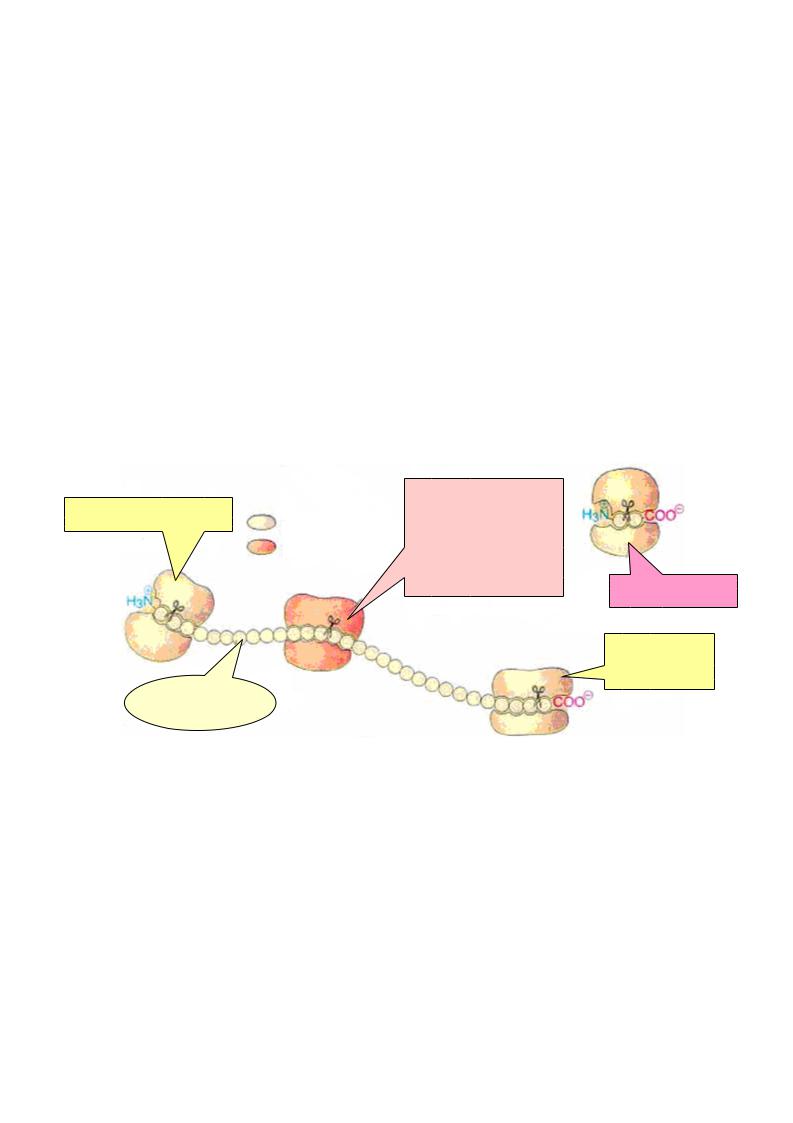

Вотличие от жиров и углеводов, в организме не существует депо белков. Своеобразным депо является пул аминокислот , т.е. количество свободных аминокислот, которые образуются:

за счет всасывания в кишечнике,

при распаде (протеолизе) собственных белков организма, путем синтеза de novo (заменимые аминокислоты).

|

|

Функциональные |

||

|

|

белки |

|

|

|

|

10000г |

|

|

созревание |

||||

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Свободные аминокислоты |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

используются прежде всего на |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

синтез собственных |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

функциональных белков |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

организма: |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

структурных белков, ферментов, |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рецепторов, гормонов, белков |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

плазмы крови и т.д. |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

трансляция |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

глюкоза |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пул |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

аминокислот |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

секреция |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

липиды |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

белка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

50г/сутки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

пища |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

кетоновые |

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

50-100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тела |

|

|

|

|

|||

г/сутки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

всасывание |

|

|

|

|

деградация |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

до 150г/сутки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ά-кето-кислоты |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50-100г/сутки |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

переваривани |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cинтез |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

de novo |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СО2 |

|

|

NН3 |

|

|

СО2 , Н2О |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пируват |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

амино- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

АТ |

|||||||

|

|

кислоты |

|

|

|

|

|

|

фосфоенолпируват |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ф |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

кишечник |

|

|

|

3-фосфоглицерат |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мочевина |

|

соли |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ά-кетокислоты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

глюкоза |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

аммония |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

выведение с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

фекалиями |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

почки |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

биогенные |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

10г/сутки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

амины |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

95 |

выведение с |

мочой |

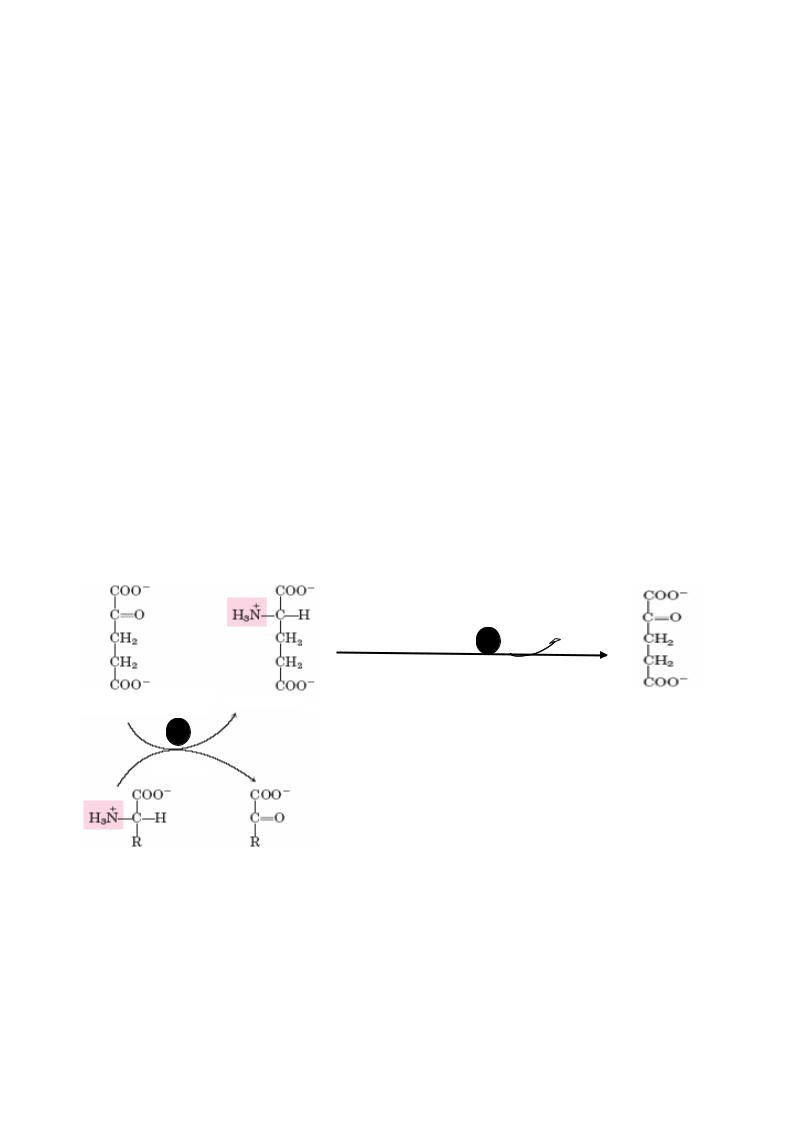

ДЕЗАМИНИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ

Катилизируют эту реакцию аминотрансферазы (трансаминазы). Коферментом в этих

реакциях является пиридоксальфосфат (ПАЛФ) |

– активная форма витамина В |

6, |

который как посредник, принимает аминогруппу от |

аминокислоты и превращается |

в |

пиридоксаминфосфат (ПАМФ). Ферменты этой реакции органоспецифичны: АлАТ –

аланинаминотрансфераза больше локализована в печени, |

АсАТ |

– |

аспартатаминотрансфераза – в сердце; при повреждении клеток этих органов |

|

|

ферменты переходят в кровь. Определение их активности в сыворотке крови |

|

|

(энзимодиагностика) является важным методом для обнаружения и клинического |

|

|

контроля таких нарушений: при заболевании соответствующих органов |

(гепатит, |

|

инфаркт миокарда) активность этих индикаторных ферментов возрастает в 20-30 раз.

Основными |

донорами |

|

|

Значение реакции трансаминирования |

|||||||||

аминогрупп в реакциях |

|

коллекторная функция – собирание аминогрупп от |

|||||||||||

трансаминирования |

|

разных аминокислот в виде глутаминовой кислоты |

|||||||||||

являются |

глутамат, |

|

с помощью этой реакции синтезируются заменимые |

||||||||||

аспартат и аланин. |

|

аминокислоты; |

|

|

|

||||||||

Основным |

акцептором |

|

происходит перераспределение аминного азота в тканях; |

||||||||||

аминогрупп |

|

от |

|

эта реакция является начальным этапом катаболизма |

|||||||||

различных аминокислот |

|

аминокислот, первой стадией непрямого дезаминирования; |

|||||||||||

является |

|

|

|

|

|

благодаря реакции трансаминирования углеродный |

|||||||

α-кетоглутарат. |

|

скелет аминокислот может включаться в другие обмены. |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

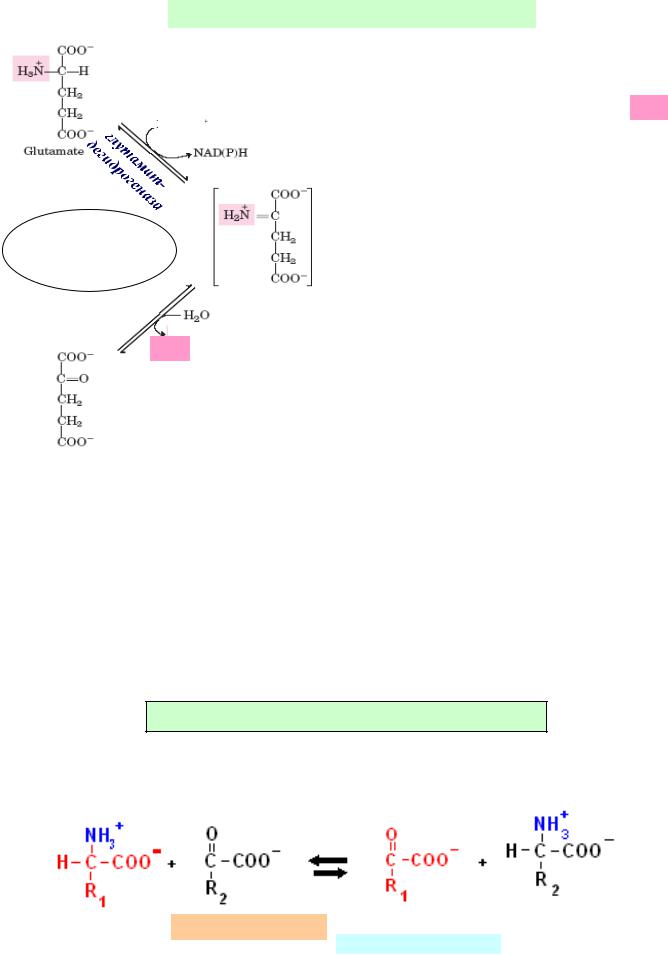

НЕПРЯМОЕ ДЕЗАМИНИРОВАНИЕ |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

NН3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

глутаматдегидрогеназа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

α-кетоглутарат |

|||||

α-кетоглутарат |

|

глутамат |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

Аминокислоты, |

|

которые |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

не могут |

дезаминироваться |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

прямо, подвергаются |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

непрямому дезаминированию |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или трансдезаминированию, |

||||

|

аминокислота α-кетокислота |

которое включает 2 этапа: |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

1 –трансаминирование аминокислоты с ά-кетоглутаровой кислотой (при этом |

|||||||||||||

образуется глутаминовая кислота, |

|

|

|

|

|

||||||||

2 – прямое окислительное дезаминирование глутаминовой кислоты |

с образованием |

||||||||||||

свободного аммиака. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Глутаматдегидрогеназа, катализирующая 2-й этап трансаминирования, - регуляторный аллостерический фермент (его ингибитор НАДН), от активности которого зависит

скорость непрямого дезаминирования ряда аминокислот, |

а значит, и |

97 |

образования NН3. |

|

|

|

|

|

|

|

III. Обмен аммиака |

|

|

|

|

|

аминокислоты |

|

|

|

|

|

|

Источники аммиака: |

|||

|

|

|

|

|

биогенные амины |

|

прямое и непрямое |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дезаминирование аминокислот; |

|

|

нуклеотиды |

|

|

|

гниение белков |

|

обезвреживание биогенных |

||||

|

|

|

|

|

|

|

аминов; |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дезаминирование пуриновых и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пиримидиновых нуклеотидов; |

|

|

|

|

|

NН3 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

гниение белков в кишечнике. |

||||

|

|

Аммиак – токсичное соединение. В высоких концентрациях он поражает |

|||||||||

|

|

||||||||||

|

|

главным образом нервные клетки. |

Причины токсичности аммиака: |

||||||||

Аммиак связывает α-кетоглутарат (восстановительное аминирование) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

НАДФНН+ |

+ |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

НАДФ |

|

|

|

|

NН3 |

+ α-кетоглутарат |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

глутамат |

|||||

|

|

|

|

|

|

||||||

При этом α-кетоглутарат выводится из пула аминокислот, значит, угнетаются те реакции, для которых он необходим:

ЦТК (возникает гипоэнергетическое состояние);

обмен аминокислот (нарушается трансаминирование).

Аммиак усиливает синтез глутамина в нервной ткани, что ведет к повышению осмотического давления и в высоких концентрациях может вызвать отек мозга.

|

|

|

|

АТФ |

АДФ + Ф |

|

|

NН3 |

+ |

|

|||

|

|

глутамин |

||||

|

глутамат |

|||||

Аммиак в крови находится в виде иона NН4+ |

|

|||||

|

NН |

+ |

Н+ |

|

|

NН +, |

|

|

|||||

|

3 |

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

||

накопление катиона аммония нарушает перенос ионов (Na+, К+ ) через мембрану, что

ухудшает проведение нервных импульсов.

Обезвреживание аммиака

|

|

NН3 |

|

|

Синтез |

|

|

|

Образование |

глутамина |

Образование |

|

|

|

Синтез |

Образование |

глутамата |

||

|

аланина |

|

||

|

аммонийных |

|

||

|

|

мочевины |

|

|

|

|

солей |

|

|

|

|

25г/сутки |

|

|

|

|

0,5г/сутки |

|

|

|

|

|

|

|

мозг и |

мышцы, |

печень |

|

|

другие ткани |

кишечник |

почки |

мозг 98 |

IV. Пути обезвреживания аммиака

1. Образование транспортных форм аммиака |

|

Конечными продуктами обмена аммиака являются |

мочевина и аммонийные соли , |

которые образуются соответственно в печени и почках и выводятся из организма через почки в составе мочи. Однако аммиак образуется во всех органах и тканях, особенно интенсивно при напряженной мышечной работе, нервном возбуждении и т.д. Поэтому доставка аммиака к местам окончательного обезвреживания (печень и почки)

осуществляется с помощью транспортных форм.

Главной транспортной формой аммиака является глутамин, который легко проникает через клеточные мембраны, так как представляет

собой нейтральную аминокислоту: |

АТФ |

АДФ + Ф |

||

|

NН3 |

+ глутамат |

||

|

|

глутамин |

||

|

|

|

глутаминсинтетаза |

|

|

Благодаря этой реакции в норме поддерживается низкая |

|||

|

концентрация аммиака |

в крови (25-40 мкмоль/л) |

||

Глутамин попадает в кровь из различных тканей, в основном, из мышц и мозга и транспортируется главным образом в почки, печень и кишечник , где активен фермент глутаминаза, отщепляющая от глутамина свободный аммиак:

|

|

|

|

|

|

|

|

Н2О |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

глутамин |

|

|

|

|

глутамат |

+ |

NН3 |

|

|

|||||||

|

|

глутаминаза |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

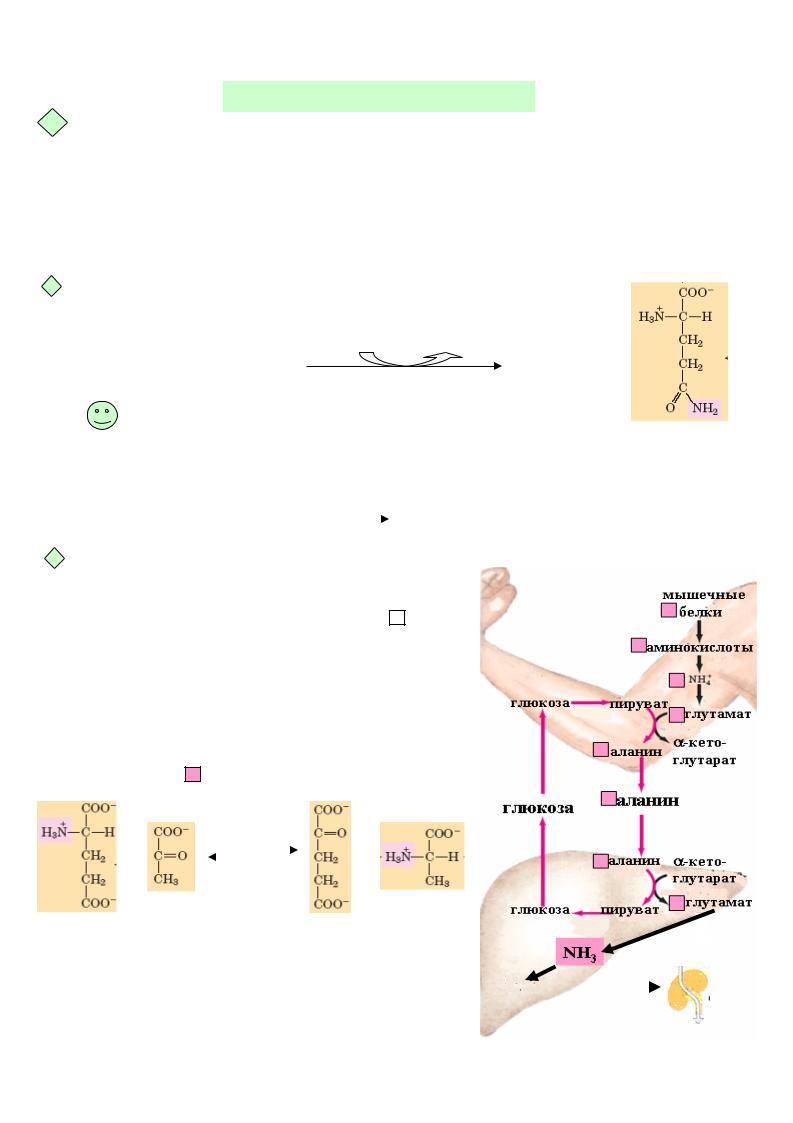

Из кишечника и мышц аммиак выводится в виде |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

аланина (глюкозо-аланиновый цикл) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Работающая мышца получает часть энергии за счет |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

распада аминокислот. Аминогруппы |

|

|

|

|

от |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

различных аминокислот в процессе реакции |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

трансаминирования оказываются в |

глутамате. |

|

|

|

|

|

||||||||||||

Далее глутамат трансаминируется с |

пируватом, |

|

|

|

|

|

||||||||||||

который образуется в работающей мышце из |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

глюкозы в результате гликолиза. В результате этой |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

реакции образуется аланин, который «несет в себе» |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

аминогруппы |

из |

мышечных белков и углеродный |

|

|

|

|

|

|||||||||||

скелет из глюкозы |

: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

аланин |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

пируват |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

глутамат |

|

|

|

|

α-кетоглутарат |

|

|

|

|

|

|

|||||||

Образовавшийся |

аланин через кровь поступает в |

|

|

|

|

|

||||||||||||

печень, где подвергается непрямому дезаминирова- |

|

|

|

|

почки |

|||||||||||||

нию. Полученный аммиак обезвреживается с |

|

мочевина |

|

|

||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

образованием мочевины, а пируват превращается в |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

99 |

глюкозу, которая снова питает мышцы. |

|

|

|

Выведение с мочой |

|||||||||||||