- •3) Органный.

- •1) Клеточный;

- •42. Эпителиальные ткани. Морфо-функциональная характеристика. Классификация (морфо-функциональная и генетическая). Однослойные эпителии. Их разновидности, строение и функция. Базальная мембрана.

- •47. Морфо-функциональная характеристика лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Зернистые лейкоциты (гранулоциты), их разновидности, количество, строение, функции и продолжительность жизни.

- •53.Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Плотная и рыхлая волокнистая соединительная ткань, ее строение и функции. Сухожилие как орган.

- •54.Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Соединительные ткани со специальными свойствами: классификация, строение и функции.

- •55. Ретикулярная ткань, строение, гистофизиология и значение. Жировая ткань, разновидности, строение и значение. Пигментная ткань. Слизистая ткань.

- •57.Хрящ как орган. Строение гиалинового волокнистого и эластического хрящей. Надхрящница. Ее значение в питании, росте и регенерации хряща.

- •58.Костные ткани. Морфо-функциональная характеристика и классификация костных тканей. Их развитие, строение, роль клеточных элементов и межклеточного вещества. Возрастные изменения.

- •60. Кость как орган. Микроскопическое строение кости. Надкостница (периост и эндост), ее строение, роль в питании, росте и регенерации кости. Сосуды и нервы кости.

- •61.Грубоволокнистая костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная ткань. Их локализация в организме и морфо-функциональные особенности. Факторы, влияющие на рост костей.

- •67. Морфо-функциональная характеристика нервной ткани. Источники развития. Нейроглия. Классификация. Строение и значение различных типов глиоцитов:

- •Нервная ткань. Морфофункциональная характеристика. Источники развития.

- •Нейроглия. Классификация. Строение и значение различных типов глиоцитов.

47. Морфо-функциональная характеристика лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Зернистые лейкоциты (гранулоциты), их разновидности, количество, строение, функции и продолжительность жизни.

Лейкоциты – бесцветные (белые) клетки крови, представляют собой группу морфологически и функционально разнообразных п движных форменных элементов, циркулирующих в крови и участвующих в различных защитных реакциях после миграции в соединительную ткань.

Концентрация лейкоцитов в норме в 1 литре крови взрослого человека определяется 4–9•109/л лейкоцитов.

Классификация лейкоцитов:

1. Гранулоциты (зернистые лейкоциты) – характеризуются налчием в их цитоплазме специфических гранул, обладающих разной окраской. Это позволяет разделить гранулоциты на:

– базофильные,

– эозинофильные,

– нейтрофильные.

В гранулоцитах присутствует и второй тип гранул – неспецифические (азурофильные – лизососмы). Ядро обычно дольчатое (сегментированное), однако незрелые их формы имеют па-

лочковидное ядро.

2. Агранулоциты (незернистые лейкоциты):

– лимфоциты,

– моноциты.

Содержат в цитоплазме лишь неспецифические (азурофильные) гранулы. Их ядро как правило округлой или бобовидной формы.

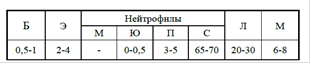

Лейкоцитарная формула.

При проведении клинического анализа крови в мазках осуществляется дифференциальный подсчет относительного содержания лейкоцитов отдельных видов. Результаты регистрируются в табличной форме, в виде так называемой лейкоцитарной формулы, в которой содержание клеток каждого вида представлено в процентах по отношению к общему количеству лейкоцитов, принятых за 100%.

Лейкоцитарная формула величина не статичная, может подвергаться значительным колебаниям. Изменения лейкоцитарной формулы:

– возрастные (в детском возрасте),

– в зависимости от употребляемой пищи,

– в зависимости от физической нагрузки,

– умственного напряжения,

– при различных заболеваниях и т.д.

Остальное(см.выше)

48.Понятие о системе крови. Форменные элементы крови и их количество. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Незернистые лейкоциты (агранулоциты): разновидности, размеры, строение, функции, продолжительность жизни. Понятие о Т - и В - лимфоцитах.

Классификация лейкоцитов:

В цитоплазме специфических гранул. На основании этого признака все лейкоциты делят на две группы.

1. Гранулоциты (зернистые лейкоциты) – характеризуются наличием в их цитоплазме специфических гранул, обладающих разной окраской. Это позволяет разделить гранулоциты на:

– базофильные,

– эозинофильные,

– нейтрофильные.

Ядро обычно дольчатое (сегментированное), однако незрелые их формы имеют палочковидное ядро.

2. Агранулоциты (незернистые лейкоциты):

– лимфоциты,

– моноциты.

Содержат в цитоплазме лишь неспецифические (азурофильные) гранулы. Их ядро как правило округлой или бобовидной формы.

Остальное(см.выше).

49. Морфо-функциональная характеристика органов кроветворения и иммуногенеза. Понятие о стволовых и полустволовых клетках, дифферонах. Особенности эмбрионального и постэмбрионального кроветворения. Регуляция гемопоэза и иммунопоэза.

Морфо-функциональная характеристика органов кроветворения и иммуногенеза:

К органам кроветворения и иммунной защиты относятся: красный костный мозг, тимус (вилочковая железа), лимфатические узлы, селезенка, лимфатические фолликулы пищеварительного тракта и дыхательных путей, гемолимфатические узлы. Из них первых два принято считать центральными, остальные – периферическими органами кроветворения.

Функция центральных органов связана с образованием всех видов форменных элементов крови и создание условий для антигеннезависимого развития лимфоцитов. В периферических органах иммуногенеза осуществляется антигензависимая специализация приносимых из центральных органов Т- и В-лимфоцитов в эффекторные клетки, обеспечивающих иммунологическую защиту. В органах кроветворения депонируется кровь и лимфа, обеспечивается их очищение от инородных частиц, бактерий и остатков погибших клеток. Кроме того, здесь происходит элиминация клеток крови, завершающих свой жизненный цикл.

Органы кроветворения функционируют содружественно, поддерживая гомеостаз крови и иммунологический гомеостаз. Строму органов кроветворения, за исключением тимуса, образует ретикулярная ткань, создающая микроокружение для созревающих форменных элементов крови. В тимусе строма представлена эпителиальной тканью.

Стволовые клетки. В красном костном мозге находятся так называемые стволовые клетки — предшественницы всех форменных элементов крови, которые (в норме) поступают из костного мозга в кровяное русло уже полностью зрелыми.

Полустволовые клетки (ПСК) - клетки предшественники миелопоэза, клетки предшественники лимфопоэза.

Эмбриональный гемопоэз (развитие крови как ткани) – происходит у эмбриона сначала в стенке желточного мешка, затем в печени, костном мозге и лимфоидных органах (тимус, селезёнка, лимфатические узлы).

Желточный мешок – кроветворение у человека начинается в конце 2-й – в начале 3-й недели эмбрионального развития. В мезенхиме стенки обособляются зачатки сосудистой крови, или кровяные островки. В них мезенхимальные клетки округляются, теряют отростки и преобразуются в стволовые клетки крови. Клетки, ограничивающие кровяные островки, уплощаются, соединяются между собой и образуют эндотелиальную выстилку будущего сосуда. Часть стволовых клеток дифференцируется в первичные клетки крови (бласты). Большинство первичных клеток митотически размножается и превращается в первичные эритробласты. Такой тип кроветворения называется мегалобластическим. Наряду с ним начинается нормобластическое кроветворение, при котором из бластов образуются вторичные эритробласты.

Печень – на 5-й неделе эмбриональной жизни она становится центром кроветворения. Кроветворение происходит экстраваскулярно, по ходу капилляров, врастающих вместе с мезенхимой внутрь печёночных долек. Источником кроветворения в печени являются стволовые клетки, мигрировавшие из желточного мешка. Из стволовых клеток образуются бласты, дифференцирующиеся во вторичные эритроциты. Одновременно с развитием эритроцитов в печени происходит образование зернистых лейкоцитов, главным образом нейтрофильных и эозинофильных. К концу внутриутробного развития кроветворение в печени прекращается.

Тимус – на 7-8-й неделе эпителиальная часть его начинает заселяться стволовыми клетками, которые дифференцируются в лимфоциты тимуса.

Селезёнка – представляет собой универсальный кроветворный орган. Миелопоэз максимального развития достигает на 5-м месяце, после этого начинает преобладать лимфоцитопоэз.

Лимфаузлы – на 9-10-й неделе развития начинается проникновение стволовых клеток крови, из которых на ранних стадиях развития дифференцируются эритроциты, гранулоциты и мегакариоциты. Далее идет дифференцировка на лимфобласты, средние и малые лимфоциты.

Костный мозг – первые гемопоэтические элементы появляются на 12-й неделе развития; в это время основную массу их составляют эритробласты и гранулоциты. Из стволовых клеток формируются все форменные элементы крови, развитие которых происходит экстраваскулярно. Костный мозг – центральный орган, осуществляющий универсальный гемопоэз.

Постэмбриональный гемопоэз представляет собой процесс физиологической регенерации крови (клеточное обновление), который компенсирует физиологическое разрушение (снашивание) дифференцированных клеток.

Кроветворение и его регуляция.

Кроветворение (гемопоэз) — сложный процесс образования, развития и созревания форменных элементов крови. Кроветворение осуществляется в специальных органах кроветворения. Часть кроветворной системы организма, которая непосредственно связана с выработкой красных клеток крови, называется эритроном. Эритрон не является каким-либо одним органом, а рассеян по всей кроветворной ткани костного мозга.

По современным представлениям единой материнской клеткой кроветворения является клетка-предшественник (стволовая клетка), из которой через ряд промежуточных стадий образуются эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты.

Эритроциты образуются интраваскулярно (внутри сосуда) в синусах красного костного мозга. Поступающие в кровь из костного мозга эритроциты содержат базофильное вещество, окрашивающееся основными красителями. Такие клетки получили название ретикулоцитов. Содержание ретикулоцитов в крови здорового человека составляет 0,2—1,2% . Продолжительность жизни эритроцитов 100—120 дней. Разрушаются красные кровяные тельца в клетках системы макрофагов.

Лейкоциты образуются экстраваскулярно (вне сосуда). При этом гранулоциты и моноциты созревают в красном костном мозге, а лимфоциты в вилочковой железе, лимфатических узлах, миндалинах, аденоидах, лимфатических образованиях желудочно-кишечного тракта, селезенке. Продолжительность жизни лейкоцитов до 15—20 дней. Отмирают лейкоциты в клетках системы макрофагов.

Тромбоциты образуются из гигантских клеток мегакариоцитов в красном костном мозге и легких. Так же как и лейкоциты, тромбоциты развиваются вне сосуда. Проникновение кровяных пластинок в сосудистое русло обеспечивается амебовидной подвижностью и активностью их протеолитических ферментов. Продолжительность жизни тромбоцитов 2—5 дней, а по некоторым данным до 10—11 дней. Разрушаются кровяные пластинки в клетках системы макрофагов.

Образование форменных элементов крови происходит под контролем гуморальных и нервных механизмов регуляции.

Гуморальные компоненты регуляции гемопоэза в свою очередь можно разделить на две группы: экзогенные и эндогенные факторы.

К экзогенным факторам относятся биологически активные вещества — витаминыгруппы В,витаминС, фолиевая кислота, а также микроэлементы: железо, кобальт, медь, марганец. Указанные вещества, влияя на ферментативные процессы в кроветворных органах, способствуют созреванию и дифференцировке форменных элементов, синтезу их структурных (составных) частей.

К эндогенным факторам регуляции гемопоэза относятся: фактор Касла, гемопоэтины, эритропоэтины, тромбоцитопоэтины, лейкопоэтины, некоторые гормоны желез внутренней секреции. Гемопоэтины — продукты распада форменных элементов (лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов) оказывают выраженное стимулирующее влияние на образование форменных элементов крови.

50. Волокнистая соединительная ткань. Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Клеточные элементы волокнистой соединительной ткани: происхождение, строение, функции. Особенности строения межклеточного вещества разных типов волокнистой соединительной ткани.

Волокнистые соединительные ткани

Рыхлая волокнистая соединительная ткань

Этот вид соединительной ткани обнаруживается во всех органах, так как она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов.

Строение. Она состоит из клеток и межклеточного вещества (рис. 6-1).

Различают следующие клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани:

1. Фибробласты – наиболее многочисленная группа клеток, различных по степени дифференцировки, характеризующаяся прежде всего способностью синтезировать фибриллярные белки (коллаген, эластин) и гликозаминогликаны с последующим выделением их в межклеточное вещество. В процессе дифференцировки образуется ряд клеток:

стволовые клетки;

полустволовые клетки-предшественники;

малоспециализированные фибробласты – малоотростчатые клетки с округлым или овальным ядром и небольшим ядрышком, базофильной цитоплазмой, богатой РНК.

Функция: обладают очень низким уровнем синтеза и секреции белка.

дифференцированные фибробласты (зрелые) - крупные по размеру клетки (40-50 мкм и более). Их ядра светлые, содержат 1-2 крупных ядрышка. Границы клеток нечеткие, размытые. Цитоплазма содержит хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть.

Функция: Интенсивный биосинтез РНК, коллагеновых и эластических белков, а также гликозминогликанов и протеогликанов, необходимых для формирования основного вещества и волокон.

фиброциты - дефинитивные формы развития фибробластов. Они имеют веретеновидную форму и крыловидные отростки. Содержат небольшое число органелл, вакуолей, липидов и гликогена.

Функция: cинтез коллагена и других веществ у этих клеток резко снижен.

- миофибробласты - функционально сходные с гладкими мышечными клетками, но в отличие от последних имеющие хорошо развитую эндоплазматическую сеть.

Функция: эти клетки наблюдаются в грануляционной ткани раневого процесса и в матке, при развитии беременности.

- фиброкласты.- клетки с высокой фагоцитарной и гидролитической активностью, в них содержится большое количество лизосом.

Функция: принимают участие в рассасывании межклеточного вещества.

2. Макрофаги – блуждающие, активно фагоцитирующие клетки. Форма макрофагов различна: встречаются клетки уплощенные, округлые, вытянутые и неправильной формы. Их границы всегда четко очерчены, а края неровные. Цитолемма макрофагов образует глубокие складки и длинные микровыросты, с помощью которых эти клетки захватывают инородные частицы. Как правило, имеют одно ядро. Цитоплазма базофильна, богата лизосомами, фагосомами и пиноцитозными пузырьками, содержит умеренное количество митохондрий, гранулярной эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, включений гликогена, липидов и др.

Функция: фагоцитоз, секретируют в межклеточное вещество биологически активные факторы и ферменты (интерферон, лизоцим, пирогены, протеазы, кислые гидролазы и др.), чем обеспечиваются их разнообразные защитные функции; вырабатывают медиаторы-монокины, интерлейкин I, активирующий синтез ДНК в лимфоцитах; факторы, активирующие выработку иммуноглобулинов, стимулирующие дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, а также цитолитические факторы; обеспечивают процессинг и презентацию антигенов.

3. Плазматические клетки (плазмоциты). Их величина колеблется от 7 до 10 мкм. Форма клеток округлая или овальная. Ядра относительно небольшие, круглой или овальной формы, расположены эксцентрично. Цитоплазма резко базофильна, содержит хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, в которой синтезируются белки (антитела). Базофилии лишена только небольшая светлая зона около ядра образующая так называемую сферу, или дворик. Здесь обнаруживаются центриоли и комплекс Гольджи.

Функции: эти клетки обеспечивают гуморальный иммунитет. Они синтезируют антитела – гаммаглобулины (белки), вырабатывающиеся при появлении в организме антигена и обезвреживающие его.

4. Тканевые базофилы (тучные клетки). Клетки их имеют разнообразную форму, иногда с короткими широкими отростками, что обусловлено способностью их к амебоидным движениям. В цитоплазме находится специфическая зернистость (синего цвета), напоминающая гранулы базофильных лейкоцитов. В ней содержится гепарин, гиалуроновая кислота, гистамин и серотонин. Органеллы тучных клеток развиты слабо.

Функция: тканевые базофилы являются регуляторами местного гомеостаза соединительной ткани. В частности, гепарин снижает проницаемость межклеточного вещества, свертываемость крови, оказывает противовоспалительное влияние. Гистамин же выступает как его антагонист.

5. Адипоциты (жировые клетки) – располагаются группами, реже – поодиночке. Накапливаясь в больших количествах, эти клетки образуют жировую ткань. Форма одиночно расположенных жировых клеток шаровидная, они содержат одну большую каплю нейтрального жира (триглицеридов), занимающую всю центральную часть клетки и окруженную тонким цитоплазматическим ободком, в утолщенной части которого лежит ядро. В связи с этим, адипоциты имеют перстневидную форму. Кроме того, в цитоплазме адипоцитов имеется небольшое количество холестерина, фосфолипидов, свободных жирных кислот и др.

Функция: обладают способностью накапливать в больших количествах резервный жир, принимающий участие в трофике, энергообразовании и метаболизме воды.

6. Пигментные клетки – имеют короткие, непостоянной формы отростки. Эти клетки содержат в своей цитоплазме пигмент меланин, способный поглощать УФЛ.

Функция: защита клеток от действия УФО.

7. Адвентициальные клетки - малоспециализированные клетки, сопровождающие кровеносные сосуды. Они имеют уплощенную или веретенообразную форму со слабобазофильной цитоплазмой, овальным ядром и слаборазвитыми органеллами.

Функция: выполняет роль камбия.

8. Перициты имеют отросчатую форму и в виде корзинки окружают кровеносные капилляры, располагаясь в расщелинах их базальной мембраны.

Функция: регулируют изменения просвета кровеносных капилляров.

9. Лейкоциты мигрируют в соединительную ткань из крови.

Функция: см. клетки крови.

Межклеточное вещество состоит из основного вещества и расположенных в них волокон – коллагеновых, эластических и ретикулярных.

Коллагеновые волокна в рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани располагаются в различных направлениях в виде скрученных округлых или уплощенных тяжей толщиной 1-3 мкм и более. Длина их неопределенна. Внутренняя структура коллагенового волокна определяется фибриллярным белком – коллагеном, который синтезируется в рибосомах гранулярной эндоплазматической сети фибробластов. В строении этих волокон выделяют несколько уровней организации (рис. 6-2):

- Первый – молекулярный уровень – представлен молекулами белка коллагена, имеющих в длину около 280 нм и ширину 1,4 нм. Они построены из триплетов – трех полипептидных цепочек предшественника коллагена – проколлагена, скрученных в единую спираль. Каждая цепочка проколлагена содержит наборы из трех различных аминокислот, многократно и закономерно повторяющихся на протяжении ее длины. Первая аминокислота в таком наборе может быть любой, вторая – пролин или лизин, третья – глицин.

- Второй – надмолекулярный, внеклеточный уровень – представляет соединенные в длину и поперечно связанные с помощью водородных связей молекулы коллагена. Сначала образуются протофцбриллы, а 5-б протофибрилл, скрепленных между собой боковыми связями, составляют микрофибриллы, толщиной около 10 нм. Они различимы в электронном микроскопе в виде слабоизвилистых нитей.

- Третий, фибриллярный уровень. При участии гликозамино-гликанов и гликопротеинов микрофибриллы образуют пучки фибрилл. Они представляют собой поперечно исчерченные структуры толщиной в среднем 50–100 нм. Период повторяемости темных и светлых участков 64 нм.

- Четвертый, волоконный уровень. В состав коллагенового волокна (толщиной 1-10 мкм) в зависимости от топографии входят от нескольких фибрилл до нескольких десятков.

Функция: определяют прочность соединительных тканей.

Эластические волокна – их форма округлая или уплощенная, широко анастомозируют друг с другом. Толщина эластических волокон обычно меньше коллагеновых. Основным химическим компонентом эластических волокон является глобулярный белок эластин, синтезируемый фибробластами. Электронная микроскопия позволила установить, что эластические волокна в центре содержат аморфный компонент, а по периферии — микрофибриллярный. По прочности эластические волокна уступают коллагеновым.

Функция: определяет эластичность и растяжимость соединительной ткани.

Ретикулярные волокна относятся к типу коллагеновых волокон, но отличаются меньшей толщиной, ветвистостью и анастомозами. Содержат повышенное количество углеводов, которые синтезируются ретикулярными клетками и липидов. Устойчивы к действию кислот и щелочей. Образуют трехмерную сеть (ретикулум), откуда и берут свое название.

Основное вещество – это студнеобразная гидрофильная среда, в образовании которой важную роль играют фибробласты. В его состав входят сульфатированные (хондроитинсерная кислота, кератин-сульфат, и др.) и несульфатированные (гиалуроновая кислота) гликозаминогликаны, которые обусловливают консистенцию и функциональные особенности основного вещества. Кроме указанных компонентов, в состав основного вещества входят липиды, альбумины и глобулины крови, минеральные вещества (соли натрия, калия, кальция и др.).

Функция: транспорт метаболитов между клетками и кровью; механическая (связывание клеток и волокон, адгезия клеток и др.); опорная; защитная; метаболизм воды; регуляция ионного состава.

Плотная волокнистая соединительная ткань

Она характеризуется относительно большим количеством плотно расположенных волокон (коллагеновых), незначительным количеством клеточных элементов (фиброцитов, фибробластов) и основного вещества между ними.

В зависимости от характера расположения волокнистых структур эта ткань подразделяется на:

Плотную неоформленную соединительную ткань.

Располагается в дерме кожи и характеризуется неупорядоченным расположением волокон.

Плотную оформленную соединительную ткань.

Встречается в сухожилиях, связках, фиброзных мембранах и характеризуется строго упорядоченным расположением волокон.

Сухожилие состоит из толстых, плотно лежащих параллельных пучков коллагеновых волокон, разделенных фиброцитами, небольшим количеством фибробластов, и основного вещества. Каждый пучок коллагеновых волокон называется пучком первого порядка. Несколько пучков первого порядка, окруженных тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани (эндотеноний), составляют пучки второго порядка. Из пучков второго порядка слагаются пучки третьего порядка, разделенные более толстыми прослойками рыхлой соединительной ткани (перитеноний). В крупных сухожилиях могут быть и пучки четвертого порядка. В перитенонии и эндотенонии проходят кровеносные сосуды и нервы.

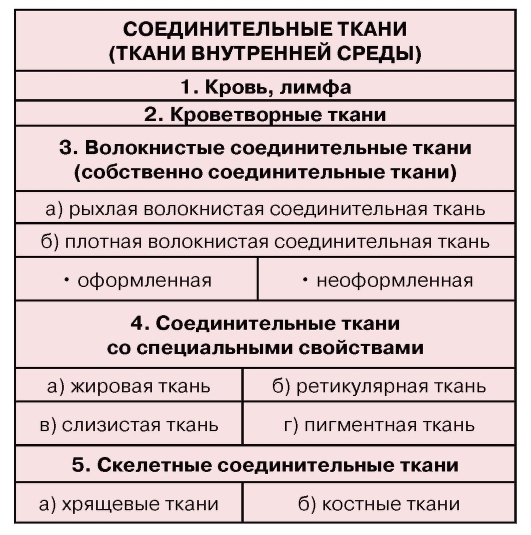

Соединительные ткани — это комплекс мезенхимных производных, состоящий из клеточных дифферонов и большого количества межклеточного вещества (волокнистых структур и аморфного вещества), участвующих в поддержании гомеостаза внутренней среды и отличающихся от других тканей меньшей потребностью в аэробных окислительных процессах. Соединительная ткань участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета.

Соединительные ткани выполняют различные функции: трофическую, защитную, опорную (биомеханическую), пластическую, морфогенетическую.

Классификация: Соединительные ткани подразделяются на собственно соединительную ткань (волокнистые соединительные ткани и соединительные ткани со специальными свойствами) и скелетные ткани. Последние в свою очередь подразделяются на три разновидности хрящевой ткани (гиалиновая, эластическая, волокнистая), две разновидности костной ткани (фиброзно-волокнистая и пластинчатая), а также цемент и дентин зуба. Рыхлая волокнистая соединительная ткань обнаруживается во всех органах, т.к. находится в кровеносных и лимфатических сосудах и образует строму многих органов. Она состоит из клеток и межклеточного вещества. Клеточные элементы: фибробласты (фиброциты, миофибробласты), макрофаги, тучные клетки, плазмотические клетки.

Остальное(см.выше)

51. Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Клеточный состав рыхлой волокнистой соединительной ткани. Макрофаги: строение, функции и источники развития. Понятие о макрофагической системе.

В понятие «соединительные ткани» (ткани внутренней среды, опорнотрофические ткани) объединяются неодинаковые по морфологии и выполняемым функциям ткани, но обладающие

некоторыми общими свойствами и развивающиеся из единого источника — мезенхимы.

Структурнофункциональные особенности соединительных

тканей:

1) внутреннее расположение в организме;

2) преобладание межклеточного вещества над клетками;

3) многообразие клеточных форм;

4) общий источник происхождения — мезенхима.

Функции соединительных тканей:

1) трофическая (метаболическая);

2) опорная;

3) защитная (механическая, неспецифическая и специфическая);

4) репаративная (пластическая) и др.

Наиболее распространенными в организме являются волокнистые соединительные ткани и особенно рыхлая волокнистая неоформленная ткань, которая входит в состав практически всех

органов, образуя строму, слои и прослойки, сопровождая кровеносные сосуды.

Состоит из клеток и межклеточного вещества, которое, в свою очередь, состоит из волокон (коллагеновых, эластических, ретикулярных) и аморфного вещества.

Морфологические особенности, отличающие рыхлую волокнистую соединительную ткань от других разновидностей соединительных тканей:

1) многообразие клеточных форм (девять клеточных типов);

2) преобладание в межклеточном веществе аморфного вещества

над волокнами.

Функции рыхлой волокнистой соединительной ткани:

1) трофическая;

2) опорная (образует строму паренхиматозных органов);

3) защитная (неспецифическая и специфическая (участие

в иммунных реакциях) защита);

4) депо воды, липидов, витаминов, гормонов;

5) репаративная (пластическая).

Клеточные типы (клеточные популяции) рыхлой волокнистой соединительной ткани:

1) фибробласты;

2) макрофаги (гистиоциты);

3) тканевые базофилы (тучные клетки);

4) плазмоциты;

5) жировые клетки (липоциты);

6) пигментные клетки;

7) адвентициальные плетки;

8) перициты;

9) клетки крови — лейкоциты (лимфоциты, нейтрофилы).

Макрофаги- это гетерогенная специализированная клеточная популяция защитной системы организма. Различают две группы макрофагов- свободные и фиксированные. К свободным макрофагам относятся макрофаги рыхлой соединительной ткани, или гистиоциты; макрофаги серозных полостей; макрофаги воспалительных экссудатов; альвеолярные макрофаги легких. Макрофаги способны перемещаться в организме. Группу фиксированных макрофагов составляют макрофаги костного мозга и костной ткани, селезенки, лимфатических узлов, внутриэпидермальные макрофаги, макрофаги ворсин плаценты, ЦНС.

Размер и форма макрофагов варьируют в зависимости от их функционального состояния. Обычно макрофаги имеют одно ядро. Ядра макрофагов небольшого размера, округлые, бобовидные или неправильной формы. В них содержатся крупные глыбки хроматина. Цитоплазма базофильна, богата лизосомами, фагосомами и пиноцитозными пузырьками, содержит умеренное количество митохондрий, гранулярную эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, включения гликогена, липидов и др.

Формы проявления защитной функции макрофагов: 1) поглощение и дальнейшее расщепление или изоляция чужеродного материала; 2) обезвреживание его при непосредственном контакте; 3) передача информации о чужеродном материале иммунокомпетентным клеткам, способным его нейтрализовать; 4) оказание стимулирующего воздействия на другую клеточную популяцию защитной системы организма.

Количество макрофагов и их активность особенно возрастают при воспалительных процессах. Макрофаги вырабатывают факторы, активирующие выработку иммуноглобулинов В-лимфоцитами, дифференцировку Т- и В-лимфоцитов; цитолитические противоопухолевые факторы, а также факторы роста, влияющие на размножение и дифференцировку клеток собственной популяции, стимулируют функцию фибробластов. Макрофаги образуются из СКК, а также от промоноцита и моноцита. Полное обновление макрофагов и рыхлой волокнистой соединительной ткани эксперементальных животных осуществляется примерно в 10 раз быстрее, чем фибробластов. Одной из разновидности макрофагов являются многоядерные гигантские клетки, которые раньше называли « гигантскими клетками инородных тел», так они могут формироваться, в частности, в присутствии инородного тела. Многоядерные гигантские клетки представляют собой симпласты, содержащие 10-20 ядер и более, возникающие либо путем эндомитоза без цитотомии. В многоядерных гигантских клетках присутствуют развитый синтетический и секреторный аппарат и обилие лизосом. Цитолемма образует многочисленные складки.

Понятие о макрофагической системе. К этой системе относятся совокупность всех клеток, обладающих способностью захватывать из тканевой жидкости организма инородные частицы, погибающие клетки, неклеточные структуры, бактерии и др. Фагоцитированный материал подвергается внутри клетки ферментативному расщеплению, благодаря чему ликвидируются вредные для организма агенты, возникающие местно или проникающие извне. И.И. Мечников первым пришел к мысли о том, что фагоцитоз, возникающий в эволюции как форма внутриклеточного пищеварения и закрепившийся за многими клетками, одновременно является важным защитным механизмом. Он обосновал целесообразность объединения их в одну систему и предложил назвать ее макрофагической. Макрофагическая система представляет собой мощный защитный аппарат, принимающий участие, как в общих, так и в местных защитных реакциях организма. В целостном организме макрофагическая система регулируется как местными механизмами, так нервной и эндокринной системами.

52. Морфо-функциональная характеристика и классификация соединительной ткани. Клеточный состав и межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани. Фибробласты и их роль в образовании межклеточного вещества.

Фибробласты — клетки соединительной ткани организма, синтезирующие внеклеточный матрикс. Фибробласты секретируют предшественников белков коллагена и эластина, Функции фибробластов. Основной функцией фибробластов является синтез компонент межкле¬точного вещества. Фибробласты синтезируют тропоколлагены, предшественники коллагена межклеточный матрикс и основное вещество соединительной ткани, аморфное желе подобное вещество, заполняющее пространство между клетками и волокнами соединительной ткани. Кроме того, фибробластами синтезируются также некоторые факторы роста; трансформирующий ростовой фактор эпидермальный фактор роста ,фактор роста кератиноцитов (KGF), трансформирующий фактор роста и ферменты, с помощью которых они разрушают коллаген и гиалуроновую кислоту, а также синтезируют эти молекулы заново. Этот процесс происходит непрерывно, и благодаря ему межклеточное вещество постоянно обновляется. Особенно интенсивно протекает метаболизм гиалуроновой кислоты. Выделяемые фибробластами факторы роста и компоненты экстрацеллюлярного матрикса играют важную роль к для регулирования пролиферации и дифференцировки самих фибробластов, так и многих других клеток.

Остальное(см.выше)